По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

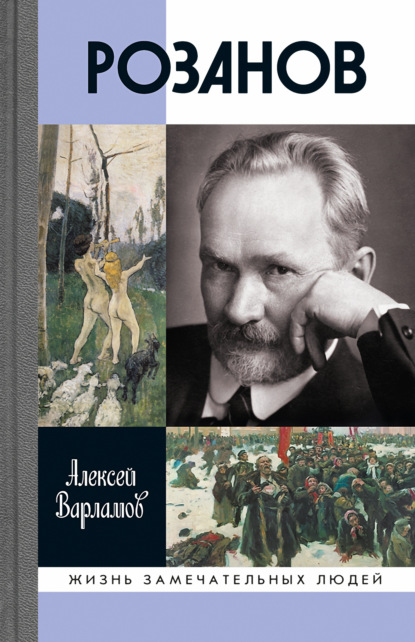

Розанов

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

«Условием возвращения из Орла было, чтобы я не виделся, не знался, не здоровался с Гольдовским, – и я решился твердо все исполнить», – писал Розанов Глинке-Волжскому.

Тут, конечно, сразу возникают вопросы: если Суслова влюбилась в Гольдовского, то почему именно она поставила такое условие, почему Розанов с ним твердо согласился? Не была ли вообще влюбленность его жены в «прелестного юношу, жида» плодом более поздней фантазии самого В. В. с понятной целью: ему надо было отвести от себя все подозрения и ни в коем случае не оказаться виновной стороной в их с Аполлинарией разрыве и сделать, напротив, ответственной за несложившийся брак ее.

У Розанова был мотив, и Онисим Борисович Гольдовский (впоследствии видный адвокат, юрист, один из основателей кадетской партии) был так же виновен в преступном уходе пожилой развратной жены от молодого целомудренного мужа, как еврейский приказчик Менахем Мендель Бейлис в ритуальном убийстве подростка Андрея Ющинского. А единственная причина, по которой Аполлинария жестоко себя повела, могла заключаться в том, что Гольдовский, по ее мнению, каким-то образом способствовал розановским отлучкам; не случайно Розанов упомянул двоюродных сестер невесты Гольдовского как предполагаемый объект ревности.

…Это была молодая, веселая компания, в которой тридцатилетний педагог охотно проводил время и мог позволить себе раскрепоститься, и Аполлинария Прокофьевна как нигде ощущала себя там принадлежащей к другой возрастной группе. Поэтому она могла прелестному юноше мстить, а вовсе не потому, что в него влюбилась. И когда Розанов свое обещание нарушил, «Суслова моментально узнала, что я видел Гольдовского, и в ряде бешеных писем потребовала пересылки себе вещей своих; тщетно я плакал, все приняли во мне участие и просили ее успокоиться… напрасны были личные обещания. С этих пор я более ее не видел».

Эту нестыковку, кстати, хорошо почувствовал и А. С. Долинин, написавший в предисловии к сусловским дневникам: «Кто же из них прав, обвиняя друг друга в “неверностях”? Суслова или Розанов, себе на каждом шагу противоречащий, как в характеристике, которую он и дает ей в письмах к А. Г. Достоевской и к Волжскому, так и в сообщаемых им фактах?»

Закон чисел

Розанов, как уже говорилось, впоследствии почти везде называл 1886-й годом их расставания. В том числе в таких серьезных документах, как его второе завещание, написанное в 1899 году, где он вспоминает о «формально не уничтоженном моем браке с первою супругою – да будет ее имя забыто – оставившею меня самовольно в бытность мою в Брянске в 1886 году». Эта дата кочует из одной книги в другую вплоть до авторитетной «Розановской энциклопедии», однако письмо графини Салиас ее высокоблагородию Аполлинарии Прокофьевне Розановой, датируемое маем 1887-го и отправленное в Брянск, эту хронологию опровергает: «Мне бы надо у Вас спросить (по очень большому секрету и между нами), не хотите ли Вы получить место начальницы школы или прогимназии. Я могу поговорить об этом. Но это большой секрет между Вами и мной».

Да и в объяснительном письме в полицейское управление в 1890 году Розанов написал о том, что они прожили с супругой в Брянске пять лет, а далее, «видя ее скорее несчастною, чем виновною в происходящих ссорах, во время их я всегда был уступчив, соглашался со всеми ее требованиями, и, вероятно, она сама не откажется подтвердить, что в течение семи лет не слышала от меня ни одного бранного слова или грубого в чем-нибудь отказа. Однако, несмотря на все меры, ее вспышки принимали все более и более резкую форму и наконец окончились отъездом летом 1887 года (курсив мой. – А. В.)».

Но потом везде настаивал на том, что разлука случилась годом раньше. «Мирно она села (в Брянске) в поезд, я ее усадил: и из Москвы получил письмо, что больше ее не увижу», – писал он митрополиту Антонию, называя именно 1886 год. С одной стороны, какая, казалось бы, разница, в каком году она села в этот мирный поезд, навсегда увезший ее от сумасбродного супруга? В восемьдесят шестом, седьмом, восьмом? Ну, забыл человек, ну, перепутал, ошибся. На самом деле разница есть, разница очень существенная, ошибка сознательная, важная, и связана она с тем временны?м обстоятельством, о котором Розанов позднее написал своему доброму знакомому Сергею Александровичу Рачинскому: «Нужно Вам заметить, что я знал и мне как-то впало в душу одно условие 2-го венчания, ужасно близкое к моему положению: 5-летнее безвестное отсутствие одного из супругов. Скажите, какое мне дело, что я знаю адрес своей супруги, когда одновременно я знаю, что это есть вечное разлучение, бессрочное отсутствие. Это адресные браки, т. е. с ведением адреса ложа супруги – одна из тех чудовищных аномалий, которые загромождают жизнь; и со своей стороны раз уж 5-летняя давность законом установлена, я считал и до пролития крови считаю себя вправе на второй брак…»

Поскольку его второе незаконное венчание произошло в 1891 году, то мотив Розанова совершенно очевиден: ему был нужен именно 1886 год как год разрыва с Сусловой в качестве еще одного аргумента для развода и вступления в новое законное супружество. Аргумента, столь же выдуманного, как и измена бывшей супруги, но главное – наивного, бесполезного, бессмысленного, потому что по тогдашним законам консистория не принимала подобных шатких обстоятельств во внимание. Ей строго требовалось безадресное пятилетнее отсутствие, безвестное, чтоб человека невозможно было нигде найти, разве что на каторге, и проживание Аполлинарии сначала в Калуге, а потом в Нижнем Новгороде в доме отца под эту категорию не подпадало. Однако упорное стремление В. В. сознательно искажать факты собственной биографии, произвольно меняя даты и переписывая задним числом историю, говорит само за себя. Не только в этом случае, но и во многих других. Верить нельзя никому, Розанову – особенно.

Что же касается Аполлинарии, то не за пять лет, а за четыре года до его второго венчания (о чем, впрочем, никто из них тогда, вероятно, не думал) у нее созрело желание расстаться с мужем. Правда, не вполне понятно, то ли опять на время с расчетом его проучить и снова вернуться, то ли на этот раз навсегда. Ехать к отцу она не хотела, еще меньше мечтал видеть ее у себя дома Прокофий Григорьевич, даром, что ли, он так любезно поздравит зятя с «наступившим высокоторжественным Новым годом» (1888-м) и напишет о своих добрых к нему чувствах. Аполлинария искала, чем ей заняться, отсюда и возник сюжет с начальницей школы. И когда Розанов принял решение перевестись из Брянска в Елец, Суслова за ним не последовала.

Либо он ее туда и не звал и вообще добился этого перевода втайне от нее.

В. В. впоследствии чаще настаивал на первой версии (в письме М. П. Соловьеву, например): «Зову, имею нескромность сослаться на свое грустное – не положение – а просто состояние духа (привычка, да и вообще ненавижу холостое положение). Ответ – 3 строки, а заключение: “Тысячи людей в вашем положении – и не воют. Люди не собаки”».

Но опять-таки как лицо заинтересованное вполне мог реальную картину исказить, чтобы еще раз сделать ответственной за разрыв ее, тем более что в письме другому адресату (А. С. Глинке-Волжскому) объяснил мотивы своего переезда иначе: «Когда все мне сказали, что она, очевидно, душевнобольная (у нее не б[ыло] другой болезни, кроме хронической опухоли яичников) и если я еще буду искать с нею сблизиться и, б[ыть] может, найду ее, – может кончиться жизнь очень худо, хуже, чем разлука, – я стал просить перевода в другой город, и меня перевели в Елец. Здесь я как бы проснулся: удивительно важны перемены места и людей: проснувшись, я забыл даже, что женат, что пережил 5 лет мучительной драмы; я проснулся и вздохнул от прошлого, как от перенесенного тифа или скарлатины».

«– И все-таки не бросили ее? Как же вы наконец разошлись?

– Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уж когда она опять захотела вернуться, я уж ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала».

Так вспоминала розановскую историю расставания с Аполлинарией Зинаида Гиппиус.

Л. И. Сараскина опубликовала в своей книге не полностью датированное письмо от субботы 15 августа неизвестного года (указаны число, месяц и день недели), которое Аполлинария отправила мужу. Тут, правда, есть одна неувязка. Публикатор (видимо, в соответствии со сложившейся традицией) датирует это письмо 1886 годом. Однако 15 августа 1886 года было пятницей. Суббота в этот день была годом позднее, и стало быть, письмо было написано именно в 1887-м.

«Сегодня я получила письмо от тебя, дорогой друг мой. Отчего ты так волнуешься? Хвастался своей молодостью и силами, дающими возможность переносить страдания, какие только можно встретить в браке со старой постылой женой, и не можешь спокойно перенести пустяков. Будь мужчиной, а не бабой; снявши голову, о волосах не плачут. Когда ты мне не писал все лето, ты тогда не думал, должно быть, в состоянии ли я, старая грешница, перенести такую быструю и решительную перемену. Я тогда уж решилась с тобой кончить, хотя ты и маскировал потом свою холодность громкими словами. Сегодня ты меня любишь, но что будет завтра? Но мы поговорим, когда ты успокоишься немного».

Письмо это отличается, во-первых, достаточно взвешенным и при этом насмешливым тоном (хотя и с плохо скрываемой яростью), а во-вторых, тем, что Суслова дважды называет себя старой, и понятно, что больше всего ее заботило именно это обстоятельство. Малейший намек на охлаждение со стороны мужа ее нервировал, и логично предположить, что если она и бросила Розанова, то лишь потому, что не хотела быть брошенной сама. Сыграла, так сказать, на опережение. Но виноватой себя ни на йоту не ощущала, и никакого разговора между супругами, судя по всему, так и не произошло.

«Мы вовремя разошлись, чтобы избежать чего-нибудь ужасного и преступного», – написал В. В. позднее, как бы примиряя обе версии, кого же считать инициатором их расставания. Но в любом случае никогда больше супруги не встречались, оставаясь до конца дней, по законам Церкви и государства, мужем и женой, что не только стеснило Розанова, о чем опять-таки знают все, но и накладывало значительные ограничения на свободу передвижений Аполлинарии Прокофьевны, о чем почему-то обыкновенно не задумывается никто. А между тем именно это обстоятельство могло оказаться в дальнейшем роковым…

В 1887 году Василий Васильевич дал супруге по ее требованию вид на отдельное жительство сроком на один год, который она провела в Калуге, работая в детском приюте, после чего разрешение не продлил. Перед Аполлинарией встал выбор: либо возвращаться к мужу, либо отправиться к отцу. Оба варианта были для нее ужасны, но в итоге она вынужденно предпочла второе и поселилась в Нижнем Новгороде, нигде уже больше не работая и вредного мужа тихо ненавидя и проклиная, приуготовляя ему будущую месть, которую он сам взлелеял, а у Розанова началась елецкая эпопея, продлившаяся ровно четыре года.

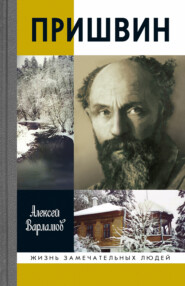

Друзья по переписке

Гимназия города Ельца известна в истории русской литературы тем, что в ней учились почти одновременно Бунин, Пришвин и философ Сергей Николаевич Булгаков. С Буниным Розанов на несколько лет разминулся и впоследствии отзывался о нем довольно холодно, а двух других будущих знаменитостей учил, оказавшись хорошим знакомым одного («Я знал его, этого сурового марксиста, еще на гимназической скамье, в Ельце. Он был из города Ливен, сын тамошнего протоиерея. Сильный крепыш, суровый, угрюмый. Он никогда не улыбался, не шалил», – писал он впоследствии о Булгакове) и напрямую причастным к изгнанию из гимназии второго. «Розанов – послесловие русской литературы. Я – бесплатное приложение», – сформулировал много лет спустя Михаил Пришвин, едко изобразивший своего учителя в автобиографическом романе «Кащеева цепь»[16 - Очень любопытны переклички между автобиографическими произведениями Пришвина и Гедройц, относящиеся к их учителю. И там, и там Розанова ученики называют Козлом, и там, и там он дергает ногой. Но все же следует иметь в виду, что Гедройц написала свой роман позже и могла что-то у Пришвина позаимствовать. Сам он, судя по его дневнику, ее роман не читал.], во многом шедший в литературе по розановским стопам и называвший В. В. своим «литературным опекуном», который дал ему вещий совет: «Поближе к лесам, подальше от редакций».

Этот сюжет был описан мною в биографии Пришвина в серии «ЖЗЛ» и в романе «Мысленный волк», так что подробно касаться его не буду, но к Пришвину еще вернусь. А елецкий период в жизни нашего героя ценен тем, что здесь появляется стороннее воспоминание о Розанове, написанное его коллегой, учителем древних языков Первовым. Он изобразил Елецкую гимназию довольно в мрачных тонах, а самого Розанова описал как человека одинокого, ни на кого не похожего и вызывающего крайнее раздражение не только у учеников, но и у других учителей. «Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который “на все корки” честил философию и философов, крича с азартом: “И мы тоже кое-что понимаем!” В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу “О понимании”, преподнесенную Розановым Желудкову, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих: “А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит”».

Ему было, правда, очень нехорошо в этом чудесном, красивейшем русском городе над речкой Быстрой Сосной (или просто Сосной, как ее тогда называли). Может быть, даже еще тяжелее, чем в Брянске. Как ни трудна была жизнь с Аполлинарией, но, судя по всему, Розанов был из тех людей, кто совсем не умеет жить один, ему нужно было к кому-нибудь да прилепиться.

«Причина тоски моей – моя семейная неустроенность, – элегически признавался он в письмах елецких лет. – Мне трудно и больно думать, что, не попытав никакого семейного и вообще личного счастья, в первую половину моей жизни, я не испытаю его, кажется, и во вторую, что мне не удастся уже по чисто внешним причинам устроить себе тихую и радостную жизнь… Сколько любви было у меня к людям, желания помогать им всегда, и теперь – одна ненависть, совершенное безучастие, одно желание – схорониться куда-нибудь, чтобы никто меня не видел и я никого не видел. Погибла моя молодость, и, кроме тревог и усталости, ничего не несу с собою в старость».

На него по-прежнему давила неудача с первой книгой, и все-таки В. В. не сдавался, спасался работой. В Брянске всю душу отдавал своему философическому роману, в Ельце уговорил Первова переводить «Метафизику» Аристотеля таким образом, что Первов выполнял перевод, а Розанов делал комментарии. Работа была опубликована в «Журнале Министерства народного просвещения», но и эта публикация ни большой известности, ни удовлетворения автору не принесла. «Вдруг два учителя в Ельце переводят первые пять книг “Метафизики”. По-естественному следовало бы ожидать, что министр просвещения пишет собственноручное и ободряющее письмо переводчикам, говоря – “продолжайте! не уставайте!” – написал он впоследствии с досадой в «Опавших листьях». – Профессора философии из Казани, из Москвы, из Одессы и Киева запрашивают: “Как? что? далеко ли перевели?” Глазунов и Карбасников присылают агентов в Елец, которые стараются перекупить друг у друга право 1-го издания, но их предупреждает редактор “Журнала министерства народного просвещения’, говоря, что министерству постыдно было бы уступить частным торговцам право первого выпуска книгою великого Аристотелева творения, и он предлагает заготовить 2000 оттисков, так как 2-го издания трудно ожидать. Вот как было бы в Испании при Аверроэсе. Но не то в России при Троицком, Георгиевском и Делянове»[17 - Вот что писал по этому поводу В. В. Бибихин в предисловии к изданию перевода Розанова и Первова в 2006 году: «У Первова и Розанова мы имеем первый или может быть даже до сих пор единственный органичный перевод Аристотеля, впервые осваивающий этого автора в традиции нашей мысли. <…> Попытка молодого Розанова создать русского Аристотеля, оставшаяся 115 лет назад почти совершенно не замеченной, как и его написанная в те же самые годы большая философская книга, напоминает о неразвитых возможностях нашей культуры. Будь наш культурный климат другим, мы знали бы не только публициста Розанова. Мнение о якобы оставлении им раннего увлечения неверно; о своих философских работах он никогда не забывал. <…> После Розанова никому из наших исследователей и переводчиков Аристотеля не удалось настроиться на верный тон. Философа поняли в России тяжеловесно и переусложненно, его отчетливость перевели в формализм. Алексей Федорович Лосев пережил бездонную глубину Платона, но в Аристотеле увидел мало что кроме дескрипций и дистинкций, приняв его за “первого профессора в истории философии”. <…> Как с известным нам журнальным Розановым, так и с Розановым-комментатором легко, весело; он всегда одаривает читателя; его увлечения интересны, многозначительны; все его трактовки текста так или иначе движутся в русле античной мысли. Аристотель у Первова и Розанова не косноязычная пифия, множащая перед нами неразрешимые загадки, а открытый всматривающийся во все ум. Люди в разные эпохи и в несхожих разноязычных обществах заняты одним. Они отвечают на вызов тайны».].

И тем не менее именно Елец стал городом розановского прорыва в большую жизнь. Случилось так, что Розанов заочно познакомился с известным литературным критиком, другом Достоевского и Толстого Николаем Николаевичем Страховым. Именно ему В. В. отправил в январе 1888 года пространное, уважительное письмо с высокой оценкой его трудов и прочими лестными словами, а о себе сообщил, что он учитель гимназии и мечтает встретиться с адресатом очно. Рассчитывал или нет провинциальный философ получить ответ из столицы, но переписка завязалась, и в каком-то смысле можно считать, что впервые за тридцать два года своей нескладной жизни наш герой вытащил по-настоящему счастливый билет. А если учесть, что Страхов был выпускником Костромской духовной академии, в стенах которой пребывал во время оно и розановский мучитель Иван Воскресенский, то можно считать, что судьба таким образом с В. В. посчиталась и долг свой вернула.

Страхов сделался розановским литературным наставником, нянькой, опекуном, проводником и поводырем, хотя произошло это, разумеется, лишь потому, что было кого опекать, нянчить, наставлять и вести.

«В прежние годы, когда я думал о Вас, я всегда думал: он стар и устал бороться; пусть он не знает меня, но я буду его верным учеником, – писал В. В. – Теперь, когда я Вас знаю, я прошу Вашего благословения в свой будущий путь…»

Н. Н. благословил, и Розанов в течение нескольких лет писал ему письма, длинные, обстоятельные, очень умные, в которых было много размышлений, наблюдений, умозаключений, тонких оценок работ современных писателей, критиков и философов, личных переживаний (в том числе история его несчастного брака), и все это находило у Николая Николаевича сочувствие и так не хватавшего Розанову понимания, и на этом фоне вышеприведенное воспоминание Первова выглядит особенно ярко, как понятен и розановский крик души: «…хочется мне вырваться из своего учительства, которое не дает ни времени для занятия, ни, главное, возможность хотя бы 15 часов кряду думать об одном чем-нибудь, не думать о морях, заливах и проливах, о войне “Алой и Белой Розы” и всем прочем, до чего мне нет дела, что я с каждым днем начинаю ненавидеть более и более, до отвращения, до неистощимой озлобленности, до нервного заболевания, – если мне удастся иметь досуг, я думаю применить эти категории к физической природе и, особенно, к явлениям нравственного порядка. Ах, дорогой Николай Николаевич, сколько мыслей в голове, и… должен день за днем – вытаскивать учебнички географии и истории и приготовляться по ним к урокам, а там идти в класс, чтобы мучить и мучиться…»

У В. В. впоследствии будет сложное отношение к Страхову («между нами пробежала черная кошка», – напишет он в 1892 году), да и сам Николай Николаевич был, мягко говоря, весьма непростой и неоднозначной личностью, но тем более важно розановское признание 1913 года при публикации писем Страхова: «Поистине, Бог наградил меня как учителем Страховым; и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал – что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет. К молодежи я сказал бы эти слова: старайтесь среди стариков, среди пожилых вовремя запастись вот таким другом, и он сохранит вас как “талисман” Пушкина: От измены, непогоды… и проч. и проч.».

Страхов отговаривал Розанова уезжать из Ельца; из его писем мы узнаём, что в 1890 году Розанов был на грани самоубийства, о чем Страхову написал («если бы были легкие способы умирания, если бы продавали опиум в аптеках, нисколько бы я не задумался умереть. До того мало счастья, до того бесконечна жизнь») и получил суровую отповедь: «Как вы решились писать мне о самоубийстве? До чего вы дошли. Не ссылайтесь на тягость и тоску; убить себя можно даже от того, что прыщик вскочил на носу. Разницы, в сущности, нет никакой. Но есть разница между человеком, для которого жизнь есть поучительный и воспитательный опыт, какова бы она ни была, – и таким, который не хочет ничему учиться и ни с чем бороться, а хочет только, чтобы ему было приятно». Страхова же после их личной встречи в Петербурге Розанов вопрошал, не производит ли он впечатление душевнобольного, и получил заверение, что ничего кроме обыкновенной нервозности в нем нет. Наконец, именно Страхов помог Розанову опубликовать в 1889 году его первые статьи, и можно себе представить, как много это значило для учителя из Ельца. И не только в моральном, но и в материальном отношении. Благодаря Страхову стартовала карьера Розанова журналиста, эссеиста и литературного критика, что признавал и сам его благодетель: «Вы теперь человек известный; в четырех журналах, “Рус. Вестн.”, “Вопросах Философии”, “Журнале Министерства народного просвещения” и в “Русском Обозрении” – Ваша статья не залежится, а будет тотчас прочитана и оценена».

Вслед за относительно небольшими текстами последовала ставшая классической «Легенда о Великом инквизиторе Достоевского» в «Русском вестнике», с которой началась пестрая литературная судьба Василия Розанова. «Стыдно писать о себе, но думаю, бедный, что мой разбор “Легенды” будет одна из больших, серьезных и ценных работ у нас критических. Я ею доволен на всем протяжении. Именно – его я и считаю своим вступлением в литературу…»

Затем была программная статья в «Московских ведомостях» «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?» («где: об Государе Александре II и его убиении, об молодых профессорах, нас нередко развращавших, объяснение с Н. Михайловским и проч.»)[18 - Есть очень интересное воспоминание С. Н. Дурылина в его книге «В своем углу» как раз в связи с этой статьей, а вернее с критикой на нее: «Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че. Живо помню: я мальчик, самое большее – мне 13–14 лет. Я читаю объявление о книге Михайловского “Литературные воспоминания и современная смута”, и особенно меня поражает в перечне содержания этой книги одна строчка: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я был большой фантазер и большой литературщик и сейчас же состроил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал г. Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству… Я уже слышал тогда через Колю Михайлова смутное что-то о социалистах, о толстовцах, о том, что богатство – это что-то “от кражи” (имя Прудон я слышал еще вовсе ребенком, едва ли не в 7 лет от брата Пантелеймона, и тогда же его запомнил, но только одно голое имя), что-то нехорошее “от угнетения”, – и, должно быть, это “смутно слышанное” как-то выразилось во внимании моем к строчке из оглавления Михайловского: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я это крепко запомнил – что вот некто Розанов отказался от наследства (деньги, имущество). Таково было мое первое, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем. И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от “наследства” (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг Добролюбова и Чернышевского – и за то получил должное возмездие от их “идееприказчика” – Михайловского».], и так именно 1891 год, год тридцатипятилетия, стал для Василия Розанова переломным. Только в отличие от дантовского героя, земную жизнь пройдя до половины, В. В. очутился не в сумрачном лесу, но, напротив, из «темного погреба» вышел на волю и сделался известен читающей публике. Пусть не сразу она обратила на него внимание и слава пришла к провинциальному литератору не на следующий день, но тем не менее к новому имени постепенно стали привыкать, а сам он начал обрастать литературными связями преимущественно в консервативном лагере.

Впрочем, на очень интересное обстоятельство обратил внимание литературовед В. Б. Катаев, который процитировал запись из архива Чехова, относящуюся к концу 1880-х – началу 1890-х годов: «…пока мы в своих интеллигентских кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем мы все вместе взятые».

Отбросил или нет Розанов Чехова на задний план, да и вообще имел ли в виду Антон Павлович именно Василия Васильевича, вопрос спорный, но знал он о нем совершенно точно и его сочинения читал, хотя отзывался о них поначалу не слишком одобрительно. Так, в письме Суворину в мае 1897 года, давая характеристику новому сотруднику «Нового времени» Энгельгардту, Чехов писал: «У Вашего нового сотрудника Энгельг<ардта> несомненно бьется публицистическая жилка, но какая это уже не молодая, неясная голова. Принадлежит он к той же категории, что и Розанов, – так сказать, по тембру дарования. У этой категории нет определенного миросозерцания, есть лишь громадное, расплывшееся донельзя самолюбие и есть ненавистничество болезненное, скрываемое глубоко под спудом души, похожее на тяжелую могильную плиту, покрытую мохом».

Тут вот что еще любопытно: спроси навскидку любого человека: кто старше, Розанов или Чехов? Уверен, что большинство, не задумываясь, назовет Чехова, хотя родился на четыре года раньше «учитель уездного училища из Ельца», что еще раз доказывает, как медленно, трудно и поздно входил наш честолюбивый герой в литературу.

С Чеховым никаких личных отношений у него не сложилось, а среди его новых знакомых оказались редактор-издатель «Русского вестника» Федор Николаевич Берг, молодой и очень рано скончавшийся философ Федор Эдуардович Шперк, политический заключенный 1870-х, а впоследствии религиозный мыслитель Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, публицист Иван Федорович Романов, писавший под псевдонимом Рцы, с которым впоследствии Розанов очень подружился: «Трех людей я встречал умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Флоренского». Но, пожалуй, самым дорогим, самым сокровенным розановским читателем оказался проживавший в ту пору в Оптиной пустыни близ старца Амвросия философ Константин Николаевич Леонтьев, который, судя по переписке со Страховым, всегда вызывал у В. В. острый интерес и вместе с тем недоверие.

«Кто он такой, по положению, по имуществу, по психологии – мне бесконечно захотелось узнать. Какой хаос по изложению – и какие умные замечания… Но сквозь ум – какая самоуверенность до наглости, какая как бы сухость сердца, и этот “государственный бич над ‘народом-богоносцем’”, которого он требует, подсмеиваясь над Достоевским. Отвратительный человек, должно быть, но как запоминаются его слова… Я вовсе не хотел бы с ним познакомиться».

Тем не менее именно этот «отвратительный человек» первый написал весной 1891 года Розанову письмо, заставившее адресата переменить свое отношение к возможности их знакомства. «Скажу Вам новость: от К. Н. Леонтьева, первой умницы нашего века, вдруг получаю письмо, – сообщал Розанов Страхову, и розановская скорая перемена ума и настроения – вещь весьма характерная. – Сегодня я ему написал ответ. Вы знаете, до чего я его люблю, и поймете мою радость».

После этого между двумя философами, «старым» и «малым», завязалась переписка, очень интересная, искренняя, с обеих сторон крайне доверительная, скрасившая одиночество одного и последние месяцы жизни другого (Леонтьев умер в ноябре того же 1891 года). Она, правда, так и не привела ни к личной встрече, ни к посвящению В. В. в ученики, либо в продолжатели дела Константина Николаевича по той простой и сложной причине, что Розанов в принципе не мог быть ни чьим учеником. Слишком самостоятельный, слишком своеобразный и самодостаточный («Не совокупляющийся человек – духовно. Человек – “solo”», – писал он сам о себе). Но надо оценить усмешку судьбы, пославшей обличителю «розового христианства» в качестве последнего собеседника обладателя именно этой фамилии.

В личности Леонтьева уже после смерти Константина Николаевича Розанову еще предстояло открыть неоднозначные черты и обсудить их со Страховым, который эту дружбу изначально не приветствовал, но, как человек воспитанный, своего неодобрения до поры до времени не высказывал. И когда В. В. впоследствии вспоминал, что его личной встрече с Леонтьевым помешали «какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставляло меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем», то в этих словах был более глубокий смысл, нежели может на первый взгляд показаться. Однако из всех «литературных изгнанников», как назовет Розанов затравленных либеральной критикой писателей консервативного толка, Леонтьева он все равно будет называть чаще всего и с самым большим пиитетом: «Леонтьев – величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, и из славянофилов многие – дети против него. Герцен – дитя. Катков – извощик, Вл. Соловьев – какой-то недостойный ёрник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала. “И бури веют вокруг головы моей – но голова не клонится”».

Именно рядом с этой «скалой» Розанов будет похоронен в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. Так ни разу не встретившиеся при жизни, они по сей день лежат вместе после смерти…

О любви

И все же главное событие елецких лет – знакомство Василия Васильевича с Варварой Дмитриевной Бутягиной, урожденной Рудневой, которая впоследствии стала его второй женой. Сюжет этот хорошо известен, многажды описан и воспет Розановым в самых разных его сочинениях, и по контрасту с Аполлинарией Прокофьевной Варвара Дмитриевна была на розановском родовом древе все равно что благообразный дед по отцовской линии против инфернального по материнской. Пожалуй, ни одной женщине, да вообще ни одному человеку не посвятил наш герой стольких чудесных, ласковых, восторженных, благодарных слов в своих сочинениях. Друг, мама, мамочка, В. Д., она встречается в «Уединенном» и в «Опавших листьях» чуть ли не на каждой странице, где Розанов пишет о себе, о своей семье (а вот Аполлинарии Прокофьевны там нет – так часто отзывавшийся о первой жене в частной переписке, Розанов не пустил «любовницу Достоевского» в большую литературу).

Варвара Дмитриевна была молодой вдовой, что положительно оценил Леонтьев. «Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я очень рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы…» Муж ее, сын священника и учитель церковно-приходской школы Михаил Павлович Бутягин, умер еще до переезда Розанова в Елец, но ни Василий Васильевич, ни Варвара Дмитриевна и предположить не могли тогда, как страшная смерть Михаила Павловича, а вернее, болезнь, от которой он скончался, трагически отзовется в их собственной жизни много лет спустя. Однако в ту пору у них были совсем другие заботы и другие ощущения, и самое сильное очарование Розанов испытал от маленького дома возле Введенской церкви, где он увидел то, чего был лишен в своем горьком детстве. Но прежде – о самой церкви, прихожанкой которой были Варвара Дмитриевна и ее домашние и о которой В. В. оставил замечательное, сокровенное свидетельство.

«Я все больше склоняюсь к православию и только ищу выражения его духа; вчера, накануне Введения, я пошел в церковь к Введению – маленькой церкви, против коей живу: правда, у меня обстоятельства личные горькие, и я могу быть растроган, но вчера всю Всенощную неудержимо плакал от умиления и от красоты всего богослужения и всех песнопений и толпы народа молящегося (была давка сильная). Так дружно, так хорошо молились все, и я “оторванный от ветки листочек дубовый”, как и все мы, пропадающие образованные люди, стоял, молился и плакал и в редкие минуты, когда вспоминал о своей литер. деятельности, думал, что никогда и ничему не буду служить и не могу служить лучше, как приведению общества к этому чистому и радостному свету, кот. есть в религии, в церкви, в мирной толпе молящихся людей, у которых нет зависти друг к другу (в это время), нет злобы бедных к богатым, презрения богатых к бедным и пр., и все они слеплены в одном хорошем, братском чувстве, когда молятся. И вчера же только я как-то непосредственно ощутил, что и в католическом, и в протестантском храме не может быть так хорошо, как в православном, и не может быть таких глубокомысленных и верующих по тону песнопений, как в православном. И тут же, слушая эти песнопения, все думал – какое счастье сочинять их, еще лучший тон придать голосу; а смотря на образа – думал, какое счастье рисовать эти образа и все лучше и лучше выражать в них религиозное чувство, чувство скорби Бога за человека или прощения ему и пр. Поистине, в первый раз вчера я был истинно православным. И понял, что будут и среди художников, и среди композиторов люди, которые почувствуют себя иначе, чем наши художники и музыканты, и все будет у нас, все – и культура, и другое искусство, и другая философия – с чертами святости, с пониманием этого и стремлением к этому. Да, странно все это было, и много я вчера пережил, во многое поверил и сердцем и умом как в возможное».

Эти строки из письма Страхову тем более важны, что они подчеркивают действительно глубоко религиозный, возвышающий характер и той «беззаконной» любви, что, как убийца, выскочила в Ельце из церковного переулка, и тех искренних переживаний, которые розановская душа – тоже ведь по натуре христианка – знала. А потому как бы далеко впоследствии В. В. от христианства ни уходил, как бы ни ругался с ним, сколько бы ни богохульствовал и ни злословил, все равно возникшее или, лучше сказать, проявившее себя в Ельце – там, где он еще помнил, как пишется слово «нравственность», – чувство никуда из его сердца не делось. Оно было для нашего непонятого философа залогом возвращения, было тем или кем, кого апостол Павел называл «удерживающим теперь». И точно такой же «удерживающей» стала для него семья Варвары Дмитриевны.