По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

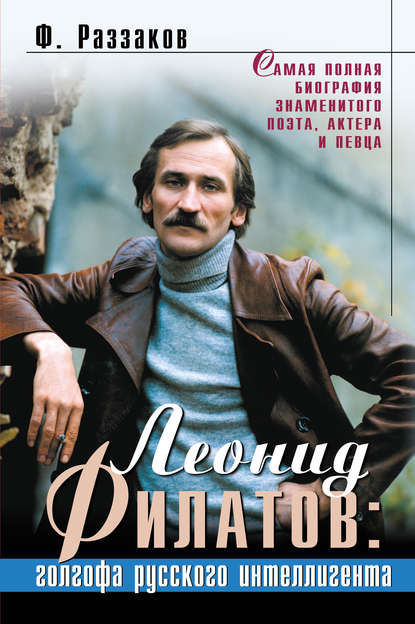

Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

И опять Любимов говорит правду: он и в самом деле не придает особого значения портретам Ленина и Маркса, которые в спектакле не висят на стене, а стоят, прислоненные к стене, а рядом с ними танцуют девицы из борделя. По-своему Любимов был прав: ведь он ставил не производственную драму «Заседание парткома», а вольное прочтение романа Чернышевского. Он потом точно так же и Пушкина будет ставить в Боннской опере, и других русских классиков – все в том же вольном изложении. Однако вот вопрос: осмелился бы Любимов, например, на фоне портрета своего репрессированного деда водить глумливые хороводы? Наверное, нет: пожалел бы память деда. Зато с Лениным и Марксом можно было обходиться так, как душе постановщика заблагорассудится. Наверняка и отговорка у режиссера для собственного успокоения была припасена: власть, дескать, сама виновата, вешая портреты основоположников марксизма-ленинизма где ни попадя.

Между тем многие из прозвучавших на просмотрах поправок Любимов все-таки внес в окончательный вариант спектакля. В том числе и портреты Ленина и Маркса поднял «выше спины». В итоге «добро» на премьеру было дано. Она состоялась 18 сентября 1970 года. Леонил Филатов, как мы помним, играл в нем Автора, то есть Николая Чернышевского. По словам самого Юрия Любимова: «Я считаю, что Филатов очень прилично сыграл в этом спектакле». То же самое писали критики сразу после премьеры: «Образ Автора – несомненная удача театра: его драматургия, сценическое решение образа и, наконец, работа Леонида Филатова с ее неподдельной искренностью, умом, тактом, чувством меры».

После таких эпитетов у любого актера может закружиться голова. Филатов не стал исключением, поверив, что отныне его дела в театре пойдут в гору. Забегая вперед, скажем, что он ошибется, однако этого запала актеру хватит на несколько лет. В эти годы он будет продолжать играть в «Что делать?», а также получит несколько второстепенных ролей в других спектаклях. Например, Горацио в «Гамлете» (1971).

Как и положено, «Гамлет» был очередным камнем, брошенным Любимовым в «огород» советской власти. Разрешая Любимову поставить эту вещь с самим Владимиром Высоцким в главной роли (после чего стало сразу понятно, какая направленность будет у спектакля), власть попыталась схитрить: обязала его сначала создать спектакль на советском материале. Но Любимов вновь оказался ловчее. Он взял героическую повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (эту идею ему подбросил парторг театра Борис Глаголин), где речь шла о подвиге девушек-зенитчиц в годы Великой Отечественной войны, и так ее интерпретировал, что от васильевского пафоса мало что осталось. И вновь сошлюсь на мнения критиков.

А. Смелянский: «Начинаясь звонкими сталинскими маршами („Утро красит нежным светом стены древние Кремля“), спектакль все больше и больше приникал к народным песням и горестным плачам. Гибель каждой девушки сопровождалась предсмертным видением и предсмертной песней, которые раздвигали военный сюжет до общенационального. Любимов и здесь умело расширял адрес спектакля. Фашизм тут был не только германским изделием, но той мрачной силой, которая разлита повсюду в мире. В том числе и в тех, кто воюет с фашизмом…»

А. Гершкович: «Любимовский рассказ о жестокой войне был удивительно нежным и в чем-то интимным. На наших глазах одна за другой погибали милые девушки в солдатских гимнастерках трудным августом 1942 года, и режиссер, избегая сантиментов, показывал противоестественность того, что заставило этих милых девчат браться не за свое дело и совершать подвиги (в качестве ремарки замечу: в то время, как миллионы таких вот юных девчат жертвовали своими жизнями на фронтах войны, 25-летний Юрий Любимов конферировал в Ансамбле НКВД. – Ф.Р.). Продолжая линию «Павших и живых», Любимов и его актеры развенчивали миф о войне как о «Великом деянии». «Несчастна страна, которая нуждается в героях», – сказал однажды Б. Брехт. По существу, ту же мысль о бессмысленности многих жертв проводили в спектакле и таганковские актеры в «Зорях», вступая в подспудный спор с дешевым казенным оптимизмом, заявлявшим якобы от лица подданных: «Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой».

Голос театра звучал диссонансом барабанной трескотне официальной поэзии и грому литавр на Красной площади, заглушавших правду о Великой Отечественной войне, о ее жертвах, часто бессмысленных и напрасных…»

Стоит отметить, что не у всех властей предержащих возникали негативные ассоциации после этого спектакля. Например, глава МГК Виктор Гришин даже расплакался – так растрогало его разыгранное на сцене действо. После чего обронил такую фразу: «Надо же, а мне говорили – антисоветский театр…» И тут же распорядился выделить нескольким нуждающимся актерам театра квартиры, присвоить звания, а также пообещал в скором времени построить театру новое здание впритык к старому (и слово свое сдержит).

Однако Смелянский и Гершкович не преувеличивают, когда говорят об «особой направленности» спектакля. Все так и было, поскольку в таком случае Любимов не был бы Любимовым – без «фиги в кармане» он творить не умел. Это был взгляд на войну человека, который почти не был на передовой, если не считать одного раза, когда он в числе других ополченцев был брошен для того, чтобы отбить атаку немецких танков на подступах к Москве. По словам самого Любимова: «Мне повезло, во время войны я даже не получил ни одного ранения. Но я ведь и не могу сказать, что я провел войну в боях. Приходилось и винтовку держать, и „коктейль Молотова“, но все же больше времени я ездил с выступлениями…»

А вот другой человек, который воевал все четыре года и потерял на фронте ногу – кинорежиссер Станислав Ростоцкий, – спустя два года после Любимова экранизировал те же «А зори здесь тихие…» без всякой «фиги в кармане» и интеллигентских стенаний по поводу того, надо ли было совершать девчатам-зенитчицам подвиг в богом забытом лесу или не надо было. И фильм стал классикой отечественного кинематографа уже при жизни его автора: в прокате 1973 года он собрал 66 миллионов зрителей, заняв 1-е место.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно смело утверждать, что Любимов был идеологом и одним из зачинателей той дегероизации нашего прошлого, которая впоследствии как смертоносный смерч пронесется по стране в годы перестройки и ельцинских реформ.

Стоит отметить, что после выхода спектакля «А зори здесь тихие…» многие приверженцы «Таганки» стали уличать Любимова в том, что он впервые пошел на поводу у массового зрителя: дескать, хотел потрафить вкусам почитателей социалистического реализма. В какой-то мере эти претензии были верны: «А зори…» и в самом деле резко контрастировали с тем, что Любимов выпускал до этого. Однако это был всего лишь эпизод в его биографии – больше ничего подобного он ставить не будет, вернувшись к прежней эстетике индустриального, площадного театра.

Кстати, в самой творческой среде к этому театру отношение было неоднозначное. Многие «Таганку» не любили именно за ее отход от классического театра, обвиняли в формализме. А легендарный Леонид Гайдай даже высмеял «Таганку» в одной из своих комедий. Речь идет о фильме «12 стульев», который вышел на экраны страны спустя полгода после премьеры «Зорей» – в июне 1971 года. Почти дословно копируя текст Ильфа и Петрова, который относился к концу 20-х годов (тогда в советской театральной среде спорили две театральные школы: Станиславского (классическая) и Мейерхольда (формалистическая), Гайдай почти ничего в него не добавил – настолько все оказалось современным. В итоге под Театром Колумба многие разглядели именно «Таганку», что было вполне логично: ведь писатели кидали камень в «огород» Мейерхольда, которого Любимов считал своим Учителем. Вот как этот эпизод выглядит в книге:

«Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.

К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:

– Степа-ан!..

…Погас свет, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:

– Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушен нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.

Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно – на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:

– Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!

– Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-блюдо!..

Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Х. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.

Женихи были очень смешны, в особенности – Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский премьер взимает у Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся…»

Гайдай позволил себе в этот канонический текст внести собственные задумки. В частности, заставил героиню исполнять французскую балладу, мотив которой до боли напоминал «пьяный» русский романс «Шумел камыш, деревья гнулись». Он также не стал гасить в зале свет, чтобы зритель (не только сидящий в зале, но и у экрана) смог увидеть все воочию. И ввел в эпизод двух товарищей в ложе (актеры Эраст Гарин и Юрий Медведев), один из которых явно театральный критик. По ходу спектакля эти товарищи восхищаются увиденным, а из уст одного из них слетает реплика: «Глубоко копают».

Любимов любил вводить в свои спектакли разного рода эффекты, которые должны были потрясти воображение зрителя, не привыкшего к подобному в традиционном советском театре. Правда, верблюды в его постановках по сцене не вышагивали, однако актеры над зрительным залом летали, оркестры по проходам вышагивали, а уж разного рода «куплеты про Чемберлена» звучали регулярно. Но однажды Любимов и вовсе потряс всю театральную общественность трюком, легенда о котором до сих пор жива. Он уговорил участвовать в своем спектакле «Товарищ, верь!..» настоящего лучника – мастера спорта, чемпиона многих соревнований. По ходу действия тот должен был из конца зрительного зала выстрелить из лука и попасть стрелой в листок со стихами, который актер, игравший классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, держал в вытянутой руке. На репетициях эта задумка проходила блестяще – стрелок метко поражал цель. Однако во время премьеры, видимо от волнения, у лучника дрогнула рука, и стрела, пущенная им, пронзила ладонь актера Рамзеса Джабраилова. Того немедленно увезли в больницу. К счастью, все обошлось. Но случись так, что стрела угодила бы в грудь артиста, что тогда?

В этом же спектакле был занят и наш герой, Леонид Филатов, который тоже играл Пушкина (классика русской поэзии в спектакле играли сразу несколько актеров). Эту роль Филатов играл с огромным вдохновением, поскольку Пушкин с детства был его любимым поэтом – он знал наизусть все его поэтическое наследие. Кроме этого, в первой половине 70-х на сцене «Таганки» Филатов играл еще несколько ролей, из которых только одна была главной (в «Что делать?»), остальные – либо роли второго плана (Федерцони в «Жизни Галилея»), либо эпизоды («10 дней, которые потрясли мир», «Час пик»). В конце 1972 – начале 1973 года к этим ролям добавляются еще две: в спектакле «Под кожей статуи Свободы» (в нем Филатов не только играл одну из ролей, но и был автором композиции) и уже упоминавшийся Пушкин в поэтическом представлении «Товарищ, верь!..».

Глава пятая

Друзья и коллеги

В эти же годы Филатов не забывает о главном своем увлечении – кинематографе. Причем его интересует по большей части не советский кинематограф, поскольку он кажется Филатову социально беззубым (не то что спектакли «Таганки»), а зарубежный, причем не прокатный (в советский прокат хоть и попадали фильмы острые, но их острота была направлена только в одну сторону – в сторону загнивающего Запада). Чтобы смотреть эти фильмы, Филатову приходится ездить в Белые Столбы, где располагались хранилища Госфильмофонда. Там он приобрел хороших друзей – одним из них был ведущий специалист по западному кино Владимир Дмитриев, – которые с удовольствием пускали его на эти просмотры. Однако ездить в одиночку Филатову несподручно, поэтому он частенько берет туда как своих друзей, так и коллег по родному театру. Вот как об этом вспоминает актер Владимир Ильин, который познакомился с Филатовым именно на почве этих кинопоходов, в которые он угодил, закрутив роман с актрисой «Таганки» Зоей Пыльновой (потом они поженятся):

«Ребята из труппы Театра на Таганке, по 15–20 человек, тогда почти каждый выходной совершали своеобразный культпоход. Брали с собой термос, запасались бутербродами и от Павелецкого вокзала на электричке отправлялись до станции Белые Cтолбы, где находился Госфильмофонд. А там почти целый день смотрели кино. Моя жена Зоя, актриса этого же театра, частенько брала меня с собой в те поездки. Вот там-то, в перерывах между 3-часовыми сеансами заглатывая бутерброды, мы с Ленечкой Филатовым и подружились…»

Десятка зарубежных кинорежиссеров, которым Филатов отдавал предпочтение, выглядела следующим образом. На первом месте стоял итальянец Федерико Феллини, фильмы которого Филатов готов был смотреть бесконечно. Затем шли: испанец Бунюэль, швед Ингмар Бергман, французы Робер Брессон, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Луи Маль, немцы Вернер Херцог и Райнер-Вернер Фасбиндер, американец Милош Форман.

Что касается непосредственно работы Филатова в кино, то здесь дело было мертвое: после неудачи в фильме «Город первой любви» он зарекся сниматься. Посчитал, что с его физиономией хороших ролей ему не видать, а играть в плохих он не хотел – совесть не позволяла. Зато именно тогда у Филатова начали складываться рабочие отношения с телевидением. И помог ему в этом его коллега по «Таганке» Вениамин Смехов, который некогда не захотел взять Филатова в свои соавторы. Смехов совмещал работу в театре с режиссурой на ТВ (в отделе литературной драмы) и в начале 70-х «созрел» для того, чтобы обратиться к услугам Филатова. Послушаем его воспоминания:

«В 1968–1973 годах я снял свои пять-шесть телепостановок, в основном на поэтическом материале. Филатов сыграл у меня главные роли – и за Маяковского, и за Н. Некрасова, и Фредерика Моро в двухсерийной версии по Флоберу (по «Воспитанию чувств»). Везде, кроме Флобера, с ним работать было очень легко. Я думал, потому, что мы товарищи плюс единство школы. Теперь мне кажется, дело в его четкости профессионала. Актер выполняет задания режиссера, в этом суть профессии. Привычная в театрах нашей страны патология – это дебаты актера с режиссером, глупые споры, приводящие к серости на сценах… Филатов – профессионал, поэтому режиссерам с ним работать гораздо легче, чем с большинством других…

Мне было трудно с ним во «Фредерике Моро». Вернее, все было ладно и дружно, пока мы репетировали кино как спектакль. Флоберовский провинциал, победивший Париж, расчетливый хищник, обманувший простодушных буржуа, пожиратель сердец с запоздалыми муками совести… Леня вел свою роль остроумно и изящно. Мне не позволили снимать Владимира Высоцкого, и назначение Филатова было и поздним, и спасительным. Пересмотреть свой взгляд на героя оказалось нетрудно. Трудности начались на стадии съемок. На нас очень давили темпы, а я люблю работать быстро. Филатов всегда до этих пор шел в ногу, если не с опережением. И вдруг – тормоза. Надо снимать, а он возится с гримом, придирается к одевальщице, просит оператора еще и еще раз проверить в камере: хорош ли он? Все телегенично?.. Отлично? Я взвывал от этих задержек, все нечистоты моего характера окатывали Леню с ног до головы. Но он, странное дело, и не обижался, и… не торопился. Так и застряло в памяти его нестандартное поведение зимой 1973 года в Останкино.

А теперь я должен сделать признание. Я понял лишь недавно, что сам был не прав. На стадии театральной мы работали дружно, согласованно – там я знал свое ремесло. На стадии же съемок нужно было исходить из мнения оператора. Меня раздражало, что актер хочет выглядеть лучше, чем он есть (после неудачи с первым фильмом Филатов считал себя некиногеничным, поэтому и «гонял» телеоператора – Ф.Р.). Я боялся, что эта не к сроку поспевшая «дамская слабость» обворует актерскую свободу, убавит успех импровизаций – словом, ты работай и не думай, что тебя снимают. Тебя не снимают, а подсматривают – тогда и будет естественной, а не киношной правда игры… В теории-то это верно, но на практике этой правде должна предшествовать тщательность подготовки на главном рубеже кинопроцесса – от объектива к субъективу, от камеры к актеру. Видимо, к 1973 году, сознательно или интуитивно, Леонид Филатов обретал вторую актерскую профессию, в отличие от меня, который и до сего дня ее не понимает. Киноактер Филатов начинал теснить театрального близнеца. Нерастраченное на сцене, казалось, должно востребоваться на экране…»

В театре у Филатова были приятельские отношения не только со Смеховым, но и практически со всеми коллегами. Естественно, сам он инстинктивно тянулся к более маститым, поскольку эта дружба открывала перед ним реальные перспективы роста (как в случае со Смеховым). Однако это не всегда получалось. Например, с Владимиром Высоцким Филатов какое-то время – больше пяти лет – сохранял чисто рабочие отношения. И только потом они переросли в дружеские (когда даже в своих личных письмах другу и коллеге по театру Ивану Бортнику Высоцкий приписывал в конце: «Передай привет шефу и Лене Филатову»).

Вспоминает Л. Филатов: «Если быть абсолютно правдивым, а не задним числом подмалевывать ситуацию, то, конечно, я знал, что есть такой знаменитый артист Владимир Высоцкий в этом театре. Но поскольку все молодые люди экстремально настроены, то и я пришел с ощущением, что я чуть ли не гений… Все молодые артисты так приходят, пока не выясняется, что „нас“ не так много, как мы о себе думаем…

У меня такого «ах!» при первой встрече с Высоцким не было. Скорее, было какое-то разочарование: такой невзрачный, невысокий, и нельзя сказать, что ошеломляющий артист. И только позднее, при некотором рассмотрении, для этого нужны были годы наблюдений, как работает Владимир, и даже не как он работает, а эта странная магия рифмованной речи… Она далека была от той органики, которую нам внушили в театральном институте: вопрос – ответ. Такое вроде бы автономное существование на сцене, как бы без партнеров, хотя на самом деле он был очень хорошим партнером… Это тоже нужно было высмотреть, увидеть и понять, что это за такая медитация в речи, особенно в стихотворных пьесах, особенно в «Гамлете»…

В самом начале нашего знакомства случился один случай. Вместе мы репетировали «Гамлета» какое-то время и только-только начали играть (Филатов был введен на роль Горацио. – Ф.Р.). И вот однажды Володя выходит со сцены, весь в поту, и я ему говорю: «Володя, еще только первый акт… Ты подумай, ты сейчас так расходуешь себя, как же ты будешь играть дальше? Нельзя же так…» Он повернулся, внимательно посмотрел – очень жестко, такой уставший, мокрый, потный. И сказал мне фразу типа: «Не будь дураком», не объясняя ничего. Я, не очень вникнув в существо дела, тут же обиделся, говорю: «Хорошо, ладно». И, обиженный, ушел к себе в гримерку. Казалось бы, что такое – щенок подошел с какими-то фамильярными советами, которые неизвестно как он воспринял. Наплевать, он же правильно ответил, резковато, но правильно. Играя трудный спектакль, главную роль, Владимир в антракте пришел в гримерную, долго слонялся, не знал, как пристроиться. Я сидел совершенно индифферентный, вроде бы занимаясь своим делом, что-то читал. Вдруг он подсел так тихонечко и говорит: «Ленечка, ты не обижайся, ладно? Мы оба были не правы… Ты тоже как дурачок со своими советами… Ты же видишь, как трудно идет спектакль, я нездоров…» И это было так сердечно и так прекрасно, что против этого никто бы не устоял, да тем более с Вовиной замечательной улыбкой, такой внезапной…»

Весьма забавную историю, где речь идет о Высоцком и Филатове, поведал в своих дневниках их коллега Валерий Золотухин. Цитирую:

«В Ленинграде жили Георгий и Маша – большие, бескорыстные поклонники В. Высоцкого. Это были очаровательные, добрые люди, с которыми нас всех Владимир перезнакомил, бывали мы у них дома и вместе, и порознь и гуляли весело. В один из моих концертных вояжей в Ленинград Георгий передал мне для Володи офицерский морской кортик. Георгий был потрясающий мастер подобного рода изделий. Он мог сделать пистолет любой системы – не отличишь от настоящего – или выточить какую-нибудь сногсшибательную, хитроумную зажигалку. Надо сказать, что Володя такие мужские штучки обожал – ручки, брелки, зажигалки, ножи, портсигары, ремни, кортики, кастеты и прочую подобную реквизитику, к которой, к примеру, я был совершенно равнодушен и считал за мусор. Володя, повторяю, за эти безделушки мог снять с себя все – дорогую куртку, рубашку, свитер, кофту… в общем, все, что можно было носить и было модно. Он этими предметами мужского карманного быта дорожил до дрожи.

И вот кортик… Надо сказать, потрясающей работы – не отличишь от настоящего. Я его привез, но Володи не было, он отсутствовал, был где-то за границей по делам семейным. И надо же случиться в это время дню рождения Леонида Филатова. Дело было молодое и веселое, и под очередной бокал шампанского я кортик этот подарил: «Леонид! Бери, дескать, и помни!» Подробностей реакции Леонида я не помню. Очень возможно, что я даже и не открыл, чей это, собственно, кортик – мой, и все. Мне казалось, что хозяин, то бишь Володя, понял бы меня и поступил бы точно так же. Ну отдал и отдал.

Проходит какое-то время, приезжает Володя. Мы работаем, играем, и про кортик я давно забыл. Но, очевидно, поступил какой-то из Ленинграда сигнал, и Володя меня спросил: «Валерий, тебе из Ленинграда ничего для меня не передавали?» – «Передавали», – говорю я с небесным взглядом. «Что?» – «Передавали, – говорю, – морской кортик, очень красивый». – «И где он?» – продолжает Володя, а я начинаю волноваться, этакая унутренняя дрожь пошла, какое-то нехорошее предчувствие от его спокойного, делового выяснения местонахождения кортика. Я говорю: «Володя! Я подарил его от твоего и своего имени Леньке Филатову на день рождения, тебя не было, и я подумал…» Володя не дал мне долепетать что-то в свое оправдание, он тихо сказал: «Кортик мне верни…» У меня, слава Богу, немного было с Владимиром такого рода объяснений. Но глаз и интонация, с которой это произносилось, были такими, что возражать далее было бесполезно – мурашки пробегали по телу. Почему-то вспоминается русское присловье: «хоть яловой телись, а сделай как велено». Конечно, я пережил позорные, стыдные мгновения и не находил себе места, но делать было нечего.

Поздно ночью я позвонил Леониду в дверь: «Леня, прости ради бога, отдай кортик». – «Ну, конечно, какой может быть разговор!» Счастью моему не было конца. Без всяких объяснений, просто и легко смеясь над всеми нами, Леонид вернул мне кортик. Ведь я к тому же боялся, что он сам мог его кому-нибудь отдать. Я вернул, краснея от стыда, кортик Володе, на что он сказал: «И больше так никогда не делай»…»

Между тем, раз уж речь зашла о Валерии Золотухине, то придется коснуться и более деликатной темы, которая возникла между ним и Филатовым в те годы. Тема из разряда личных.

Глава шестая

Тайный-явный роман

В начале 70-х семейная жизнь Филатова не изменилась: он по-прежнему был женат на Лидии Савченко. Но то было внешнее благополучие. На самом деле этот брак уже исчерпал себя по разным причинам и держался исключительно по инерции. Поэтому Филатов иногда позволял себе увлекаться другими представительницами слабого пола, причем не всегда это были его коллеги по работе. Однако в 1973 году в жизнь Филатова вошла женщина, с которой он вот уже четыре года бок о бок трудился на сцене «Таганки». Это была супруга Золотухина актриса Нина Шацкая.

Шацкая входила в число ведущих актрис «Таганки» и была хорошо известна широкому зрителю благодаря своим ролям в таких фильмах конца 60-х, как «Саша-Сашенька» (1967) и «Белый рояль» (1969). Глубокими эти роли было назвать нельзя, однако славу актрисе они все-таки принесли. Эффектная блондинка, Нина Шацкая сразу вошла в когорту первых красавиц советского кинематографа, по которой сохли миллионы представителей сильного пола. Характерен эпизод, который случился во время съемок «Белого рояля» в Душанбе. Там Шацкой буквально не давали прохода многочисленные поклонники: когда ее снимали на улицах таджикской столицы, то останавливался транспорт, сбегались толпы людей. А когда однажды после съемок она ехала в открытой операторской машине, за ними погнался водитель молоковоза. Погоня длилась несколько минут и едва не закончилась трагедией. На одном из поворотов цистерну с молоком так болтануло, что она… треснула пополам. И все молоко вылилось на землю.