По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

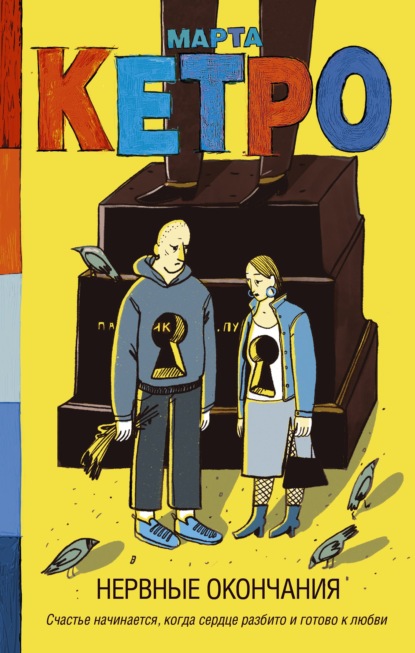

Нервные окончания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Через мгновение сухой жар сменяется прохладой тёмных сеней, Оля пьёт из пол-литровой банки жирное звериное молоко, а потом ей позволяют погладить белую камолую Марту по узкому лбу между шишечек, которые у неё вместо рогов.

Потом Ольга бежит к голубой бабушкиной калитке, которая, оказывается, совсем рядом, через улицу, перескакивает высокую приступку, в очередной раз чуть ссаживая кожу под коленом, и несётся к маме хвастать.

Чёрно-рыжий вислоухий Пират гремит цепью, молча кидаясь навстречу, но узнаёт, и отходит в будку, заступая лапой в алюминиевую миску с водой. Дверь в дом тяжела и тоже выкрашена в бледно-голубой, и за лето Оля успевает запомнить карту отслоившихся островков краски, которые рассматривает каждый раз, пока тянет на себя толстую железную ручку. На терраске никого, она быстро проходит тёмный страшноватый коридор, заставленный мёртвыми ненужными вещами, открывает ещё одну тугую дверь, минует кухню с холодной печью и оказывается, наконец, в комнате, где мама и бабушка пьют по седьмой чашке из остывающего самовара.

– Я пила звериное молоко! – назвать его козьим не поворачивается язык, слишком оно пахло жизнью. – А у Марты рогов нету! Баба Настасья сказала, что даст подоить!

Это были главные новости, но бабушка прицепилась к неважному:

– Ты зачем, гайдучка, к Наське лезла?

– А что, – немедленно вступилась мама, которую бабушка за склонность к спорам звала поперёшницей, – нельзя?

– Говорят, ведьма она, и под немцами была. Подозрительная. Картошку не садит, цветами не торгует, курей нет, молоко только для себя, – на пензию, говорит, живёт. Вот откуда у ей такая пензия?

– Ну тя, мам, глупости болтать. – В родной деревне Сонечка стремительно опрощалась, на время теряя городской лоск. – Пусть девка ходит, молоко пьёт. Ты ж коз повывела, теперь дитё по чужим бабкам бегает.

Зорьку и Звёздочку Стеша зарезала осенью, потому что сама же Сонечка из года в год жаловалась на вонищу от козлят, которых на зиму брали в дом. Но сейчас собачиться не стала, только поджала губы и посмотрела на дочь понятным взглядом: «Дура ты, дура, не при детях сказать…»

Из всего разговора Оля поняла, что к бабе Настасье ходить не запретили, и назавтра уже благоговейно обмывала розовое козье вымя, обтирала белой тряпочкой, надавливала кулачками сверху вниз и старалась, чтобы тугие струи попадали точно в жестяное ведёрко. Только один раз руки дрогнули от напряжения, густое молоко хлестнуло по коленке, и Оля быстро нагнулась, слизала каплю, а потом тревожно взглянула на старуху – не отругает ли за убыток? Но та смотрела куда-то поверх её головы и ничего не заметила.

Они продружили до начала августа, а потом у мамы начался отпуск, и Олю отвезли на юг, к морю. Хотя как – продружили? Разве можно наладить отношения с камнем? Только прятаться в его тени от жары, а вечером, наоборот, греться о тёплый бок, пока он медленно остывает, отдавая накопленное. В Настасье было спокойствие, которого Оля не замечала ни в суетливой матери, ни в раздражительной бабушке. Она ни на что не сердилась, редко отвечала на вопросы и никогда не пускала девочку в дом дальше сеней. Но необидно не пускала, не из вредности или в качестве наказания, а просто нельзя было туда, вот и всё. Они чаще встречались во дворике под виноградом, который невесть как прижился в средней полосе, не вызревал, конечно, но давал тень над столом и двумя лавками. Садились друг против друга, недолго разговаривали и расходились. Эти встречи обеспечивали Ольге необходимую порцию взрослого и значительного, которая была нужна её маленькой жизни, как подпорка – лозе, чтобы подниматься, расти вверх, а не стелиться у ног больших людей.

Однажды она осмелилась спросить, вспомнив бабушкины слова, как это, «под немцами»? Против обыкновения Настасья ответила, рассказала, как жила во время войны на Украине, как при отступлении немцы всех стреляли, а она спряталась в сортире, пролезла в дыру – худенькая была девка, – и сидела там в говне по шею. Оля слушала, и даже не дрогнула от ужасного слова, потому что разговор важный, а Настасья тем временем вспоминала, как автоматные очереди прошивали хлипкие стенки, и если бы она побрезговала и не залезла в говно, убили бы. И до ночи там просидела, а потом пришли наши и спасли, только очень ругались, что воняет. Обливали её из шланга, а она молчала, потому от страха пропала речь. Потом только вернулась.

Оля решилась и спросила о том, что занимало её уже много дней – откуда на запястье у Настасьи следы выцветшей наколки, ведь такие бывают только у бандитов. Оля не разобрала, что написано, не умела читать, да и тонкие синие линии почти терялись в морщинах, но они там были. Но минута удачи закончилась, старуха больше не хотела говорить.

Перед Олиным отъездом Настасья впервые явилась сама – приблизилась к калитке и подождала. Бабушка неожиданно быстро её заметила, вышла, с минуту они разговаривали, потом разошлись. Оля в это время укладывала с мамой сумки, но внезапно встревожилась, выбежала во двор и успела увидеть только прямую широкую спину Настасьи. А бабушка показала ей гостинец: в школьную клетчатую бумагу завёрнута странная штука – наплетенная на палочку вишня. Черенки как-то хитро связаны, так что ягоды лежат плотными тёмными рядами.

– Наська наказала тебе передать. Возьмёшь? – спросила бабушка.

Странный вопрос, Олю никогда не спрашивали, хочет ли она принять подарок, давали и всё. А тут и бабушка, и мама, выглянувшая следом, молча ждали её ответа.

– Возьму, – солидно ответила Оля и взяла вишню.

Одна ягода оторвалась, запрыгала по твёрдой натоптанной земле, но девочка поймала её, обтёрла и быстро засунула в рот. В ужасе посмотрела на маму – сейчас закричит: «Куда, грязное!», но та промолчала. Оля и сама была с головой, но именно эту вишню казалось важным съесть всю, до последней кисло-сладкой ягодки. Села на крыльцо, подстелила на колени тетрадный листок и не встала, пока не доела. Завернула косточки и черенки, пошла в огород и закопала, а палочку оставила на память. Это её первый взрослый подарок, надо беречь.

Пока возилась, её не дёргали, и не ругали потом за несмываемые пятна сока на руках и на платье, отправили в город как есть, перемазанную и с урчащим животом.

Потом были бесконечные недели на море, яркие, искрящиеся, полные новых ощущений и вкусов, но все они слились в переливающееся сияющее чудо и забылись, а вот вишню, скачущую по двору, она помнила.

К сентябрю вернулась загорелой и почти белоголовой, в садике предстоял выпускной год, но на последний летний выходной мама отвезла её в деревню, поздороваться с бабушкой и тут же обратно, благо на автобусе полчаса езды.

После традиционных ахов про то, как выросла, после того, как заставили задрать платье, оттянуть резинку трусов и показать, какая там белая, а тут чёрная, бабушка сказала:

– Наська-то померла, – осуждающим тоном, будто сообщала об очередной подозрительной выходке.

Сонечка прикрыла рот ладонью: она старалась не говорить о смерти при ребёнке, не нужно детям про это.

– Похоронили намедни. Марту Катюха забрала, они с Наськой вроде как знались, дом родня продаст. А тебе, – наклонилась к Оле и сказала чуть насмешливо, – она завет оставила. Можешь к ней в цветник пойти и нарвать роз.

Олю поразила не столько новость, сколько нежданное слово из бабушкиных уст: у них говорили «в огород» или «на грядки», а цветники были только в сказках Андерсена.

И её, в самом деле, отвели в пустой сад, где желтела коротенькая трава и росли плотные колючие кусты, усыпанные мелкими чайными розами, хотя почему они так назывались Оля не понимала – на самом деле они были молочные, лишь слегка подкрашенные заваркой. Выдали крышку от коробки рафинада, она, царапая руки, нарвала в неё цветов, одних только головок, и ушла. Увезла с собой в город и долго потом хранила, вместе с вишневой палочкой.

Только через полтора года, весной, вернувшись из школы, не нашла своих вещей: мама сказала, что в лепестках завелись мошки, поэтому она их выкинула. Но к тому моменту это уже не имело особого значения.

Московская фиалка

Последние полгода Оленька жила с тётей Машей, точнее, у тёти Маши. Если девушка родилась неподалеку от Москвы, то почти наверняка часть юности проведёт в пригородных электричках, потому что учёба, работа, развлечения, мужчины – всё там, в центре. И когда после двадцати пяти устанет от разъездов, либо быстренько выйдет замуж за одноклассника и осядет в своем городке, либо сделает рывок и окончательно переберётся в Москву. Оленька выбрала второй вариант хотя бы потому, что у неё была тётя Маша, мамина старшая сестра, владелица маленькой двухкомнатной квартиры в Новогирееве. Бывшая учительница русского языка, представительница вечно вымирающего и навсегда бессмертного племени интеллигентных пенсионерок «из предместья». Быть учителем в рабочем районе – это, конечно, не миссионерство среди дикарей, но определённая доля авантюризма и внутренней дисциплины необходима. При встрече с пьяным учеником через десять лет после выпуска в тёмном переулке никогда не угадаешь падёт ли он на колени, чтобы поцеловать натруженную руку любимой учительницы, или попытается забить ногами старую суку-бля-как-же-я-тебя-ненавижу. Чтобы избежать эксцессов, следовало всю жизнь держать дистанцию между собой и соседями, не заносясь, но и не братаясь с каждой бабкой у подъезда. И тётя Маша держала её до сих пор, замедляясь около лавочки с дежурными старухами ровно настолько, чтобы поздороваться и отметить изменение погоды. Ни здоровья, ни цен, ни тем более политики тётя Маша с ними не обсуждала. Да, собственно, рано ей было к ним на жёрдочку – шестьдесят пять лет для умной женщины – это не старость. Из школы ее мягко выпроводили на пенсию всего четыре года назад, и если бы не отсутствие мужа, тётя Маша еще могла бы сойти за «женщину в возрасте» – а так, конечно, «пожилая» уже. Мужа не было, не сложилось, и обе комнаты тетьмашиного дома заполняли женские вещи, неинтересная мебель и книги, и никакого другого духа, кроме запаха кисловато-пыльного старения, не чувствовалось. В шкафу хранилась простая и строгая одежда – хлопковые блузки пастельных тонов, длинные черные юбки, шерстяные кофты и одна белая рубашка с рюшами из натурального шелка, которую тётя Маша надевала в праздники. На стенах висели вышитые фиолетовые цветы – ирисы и фиалки – работы покойной мамы, Оленькиной бабушки, которая лет тридцать назад тихо освободила одну из комнат, а фотографии, собранные в большую раму под стеклом, так и остались стоять на тумбочке, потому что просверлить стену и вбить надёжный гвоздь под эту махину было некому.

Тётя Маша пустила Оленьку просто так, даром, лишь бы носила сумки из магазина, оплачивала коммунальные и проявляла уважение. Последнее оказалось самым важным – сдав комнату за определённые деньги, тётя Маша временно потеряла бы права на квадратные метры, на пыльный воздух, на неусыпный контроль над происходящим, а этого допускать никак нельзя, потому что квартира за столько лет одиночества стала частью организма, и любое слепое пятно в ней ощущалось как тромб, грозящий омертвением и погибелью. А так Оленьке нельзя ни мебель передвинуть, ни замок в дверь вставить, разве что крючок изнутри, ну так он всегда был, крючок, а вот, уходя, комнату не запереть, потому что честной девочке от тётки прятать нечего, да и тётка без нужды не полезет, воспитание не то.

На гостей Оленьки был наложен запрет, и это естественно – какие гости, когда сама в гостях. Тётя Маша никогда не нуждалась в компании и Оленьку-то пустила потому, что сердце по ночам в последнее время вдруг обрело самостоятельность и вместо того, чтобы ровно стучать на одном месте, произвольно меняло ритм и траекторию движения, вдруг кидаясь к горлу или проваливаясь в живот, останавливаясь или спеша, как одичавший будильник на исходе завода. Чужая жизнь за тонкой стенкой мешала, но оставляла шанс, если вдруг что, так хоть врача… А квартиру кому потом? А квартиру ей, Оленьке. Вот пусть и потерпит.

Оленька «работала в офисе». То есть на самом деле она сидела в конторе, с девяти до пяти обсчитывала объёмы грузоперевозок, что бы это ни значило, и получала около двадцати тысяч рублей. Но «офис» звучал красивее, и в настоящих офисах росли вьющиеся растения, а не герань на окнах, и бумаги лежали в пластиковых файлах, а не в картонных папках на завязочках, и рабочий день с десяти, и платили больше тысячи долларов, и статус «офисной служащей» был выше, чем «конторской», поэтому всем говорила так. Оленька ленилась искать работу получше, тем более денег хватало, если не платить за комнату, как раз на хорошее девичье житьё – клубы по пятницам, кофейни по выходным, два раза в год распродажи в «Охотном Ряду», отпуск в Турции, и по мелочи – мобилка, кремчики и косметика: пудра, тени и красная помада из «Арбат Престижа» – это на вечер, а утром, на работу, розоватый блеск с ванильным вкусом и тушь.

Полумонастырский режим в доме личной жизни почти не мешал. Всё равно после работы, часовой поездки в метро и пробежки по продуктовым с тётиным списком сил и настроения оставалось только на ужин, телевизор (маленький, в своей комнате) и книжку. В девять вечера тётя Маша смотрела у себя программу «Время», потом сериал и около одиннадцати ложилась спать, тогда можно было повисеть на городском, но недолго, потому что будильник на семь утра. Зато в выходные гуляй хоть весь день и даже, после предварительного предупреждения, конечно, ночуй, где хочешь. Тётя Маша не стремилась контролировать Оленьку, её интересовало только пространство квартиры – не творилось бы на нём безобразия, а что там за порогом – не важно.

«Ночуй, где хочешь» – это здорово, было бы с кем. Олин любовный график развалился совсем недавно, едва сложившись. Зимой, уже после переезда в Москву, она познакомилась с парнем, который никак не подходил не только конторской, но и офисной девушке. Красивый, как с обложки, занимается непонятно чем, живёт с отцом в двушке, у каждого своя комната, свои женщины, свои деньги. Зарабатывает «компьютерным дизайном на фрилансе». Оленька умная, она знает, что такое «фриланс», и на компьютере умеет, но вот как можно жить без зарплаты, ей до сих пор непонятно. Тридцать лет мужику, а всё не при деле.

Но это сейчас она так говорит, зло улыбаясь и даже упирая руку в бедро – когда в очередной раз отвечает подруге: «Да что этот-то? А ничего». А сначала, конечно, иначе было: какой «мужик», какая «работа» – когда синие глаза, русые кудри и худое смуглое тело, неотчётливо пахнущее фиалками, чем-то таким неживым и нежным. У него даже рубашки реже пачкались, чем у других мужчин. На третий день только воротник темнел – такой весь чистый и сухой мальчик. А ведь стирать ему некому, сам за собой следил. Тогда, по крайней мере. Да, сухой он был и жаркий, только во время любви выступал на нём горячий чистый пот, который она потом смывала с себя с сожалением.

Собственно, истории у них никакой не было. Между первым синим взглядом и постелью прошло всего ничего, а потом были десять недель, десять ночей, с субботы на воскресенье. (А один раз даже дважды подряд у него ночевала, то есть всего одиннадцать, с самой пятницы вместе, только пришлось сначала с работы до дома доехать, тёте Маше еды купить.) Десять раз она переступала его порог, расстёгивала сапоги, сбрасывала куртку – не глядя куда, потому что он уже ловил её коричневый взгляд и удерживал своим, синим, не отпускал, и её красные губы трогал своими пепельно-розовыми, прикусывал белыми зубами, а она дышала его русыми волосами, его фиалками, его холодным домом, и горьким дымом, и всей его чудной жизнью, и немножечко смертью (хотя об этом не догадывалась).

На третий раз, когда на две ночи оставалась, они курили вместе – понятно что. Оленька отлично знала про траву, с девчонками пробовала, хихикала больше за компанию, чем от кайфа. И тут закурила смело и весело, закашлялась, засмеялась, торопясь показать, что вот уже, вот и поплыла. А он вдруг внимательно посмотрел в глаза – и тут уж она не на шутку провалилась, закрутилась в водовороте, упала на самое дно и закричала. А потом он её, плачущую, вытащил и спас. И после этого началась настоящая Олина любовь, которая прожила два месяца, до самой весны – всего два или целых два, как посмотреть. Потому что до этого были мужчины, и всякое было, до двадцати шести девственность никто не хранит, но вот такого не было. Если охота смеяться над Оленькой, то можно сказать, что случилась у них любовь выходного дня, обычная конторская связь, но только кто же посмеётся, когда на девочке всю неделю лица нет, когда два раза в день улыбается в трубку, а чаще не смеет, потому что особенный он, не такой и не отсюда, его не станешь попусту донимать. А когда один выходной пропустили, не встречались, – уезжал, куда не сказал, а спрашивать нельзя, он гордый, – думала, что умрёт. Сидела дома два дня, потом до самой пятницы как мёртвая на работу ходила, а в субботу вдруг оказалась у его двери – непонятно как, – только проснулась утром, потом ничего, а потом уже коричневый дерматин перед глазами и неработающий звонок под пальцем клякает. Но он услышал, он всегда её слышал, впустил, и всё опять повторилось. Только после любви она повернула голову и увидела, что на его столе что-то не то. Вроде ушло или добавилось что. Чёрно-белая фотография. Девчонка некрасивая, на сестру не похожа. Кто?

– А это моя невеста.

– Что же ты…

– А ты не спрашивала. В апреле свадьба.

– А я, а мы…

– А что ты? Что я? Ты – это ты, а она – невеста.

Не-вес-та. Оленька думала, что он и слов таких не знает. Всегда говорил «подруги», а будет, значит, «невеста», и платье белое, и костюм чёрный, и цветы будут, но не с тобой.

Поднялась, оделась, ушла. Не звонила больше, и он не звонил. Не улыбалась, не дышала, не жила, на работу ходила.

И однажды тёте Маше всё рассказала. Тётя Маша её очень одобрила, сказала, что гордость для девушки главное, а что он её обманул, так за это его бог накажет. Оленьке совсем горько стало. Как на свадьбе. Ведь уже апрель был.

А в мае всё почему-то наладилось. Наверное, потому что Оленька крепкая, и хотя сердце у неё теперь на веки вечные с трещиной, тело осталось живым, краше прежнего даже; и пускай горечь из глаз никуда не делась, добавилось весеннее медовое томление, будто вместе с белыми цветами за окном распустился и в ней новый бутон, и не мёртвая фиалка какая, а душистая лилия. Вот.

С тётей Машей они так и не сблизились, несмотря на тот разговор, жили, как два яичка, каждое в своей ячеечке, целое и замкнутое, а свежее или нет – не понять, пока не разобьёшь случайно. Впрочем, что на уме у Оленьки ясно, а вот о чем тётя Маша думает – никому не известно. Женщина она молчаливая, тихая, голос не повышает и Оленьке говорит только, что по дому сделать нужно или когда она, Оленька, неправильно поступит. «Ты, Оленька, мокрое полотенце вчера в ванной бросила, а надо было на верёвку повесить – а то не высохнет, запахнет».

– Хорошо, тётя Маша, извините.

Потом Ольга бежит к голубой бабушкиной калитке, которая, оказывается, совсем рядом, через улицу, перескакивает высокую приступку, в очередной раз чуть ссаживая кожу под коленом, и несётся к маме хвастать.

Чёрно-рыжий вислоухий Пират гремит цепью, молча кидаясь навстречу, но узнаёт, и отходит в будку, заступая лапой в алюминиевую миску с водой. Дверь в дом тяжела и тоже выкрашена в бледно-голубой, и за лето Оля успевает запомнить карту отслоившихся островков краски, которые рассматривает каждый раз, пока тянет на себя толстую железную ручку. На терраске никого, она быстро проходит тёмный страшноватый коридор, заставленный мёртвыми ненужными вещами, открывает ещё одну тугую дверь, минует кухню с холодной печью и оказывается, наконец, в комнате, где мама и бабушка пьют по седьмой чашке из остывающего самовара.

– Я пила звериное молоко! – назвать его козьим не поворачивается язык, слишком оно пахло жизнью. – А у Марты рогов нету! Баба Настасья сказала, что даст подоить!

Это были главные новости, но бабушка прицепилась к неважному:

– Ты зачем, гайдучка, к Наське лезла?

– А что, – немедленно вступилась мама, которую бабушка за склонность к спорам звала поперёшницей, – нельзя?

– Говорят, ведьма она, и под немцами была. Подозрительная. Картошку не садит, цветами не торгует, курей нет, молоко только для себя, – на пензию, говорит, живёт. Вот откуда у ей такая пензия?

– Ну тя, мам, глупости болтать. – В родной деревне Сонечка стремительно опрощалась, на время теряя городской лоск. – Пусть девка ходит, молоко пьёт. Ты ж коз повывела, теперь дитё по чужим бабкам бегает.

Зорьку и Звёздочку Стеша зарезала осенью, потому что сама же Сонечка из года в год жаловалась на вонищу от козлят, которых на зиму брали в дом. Но сейчас собачиться не стала, только поджала губы и посмотрела на дочь понятным взглядом: «Дура ты, дура, не при детях сказать…»

Из всего разговора Оля поняла, что к бабе Настасье ходить не запретили, и назавтра уже благоговейно обмывала розовое козье вымя, обтирала белой тряпочкой, надавливала кулачками сверху вниз и старалась, чтобы тугие струи попадали точно в жестяное ведёрко. Только один раз руки дрогнули от напряжения, густое молоко хлестнуло по коленке, и Оля быстро нагнулась, слизала каплю, а потом тревожно взглянула на старуху – не отругает ли за убыток? Но та смотрела куда-то поверх её головы и ничего не заметила.

Они продружили до начала августа, а потом у мамы начался отпуск, и Олю отвезли на юг, к морю. Хотя как – продружили? Разве можно наладить отношения с камнем? Только прятаться в его тени от жары, а вечером, наоборот, греться о тёплый бок, пока он медленно остывает, отдавая накопленное. В Настасье было спокойствие, которого Оля не замечала ни в суетливой матери, ни в раздражительной бабушке. Она ни на что не сердилась, редко отвечала на вопросы и никогда не пускала девочку в дом дальше сеней. Но необидно не пускала, не из вредности или в качестве наказания, а просто нельзя было туда, вот и всё. Они чаще встречались во дворике под виноградом, который невесть как прижился в средней полосе, не вызревал, конечно, но давал тень над столом и двумя лавками. Садились друг против друга, недолго разговаривали и расходились. Эти встречи обеспечивали Ольге необходимую порцию взрослого и значительного, которая была нужна её маленькой жизни, как подпорка – лозе, чтобы подниматься, расти вверх, а не стелиться у ног больших людей.

Однажды она осмелилась спросить, вспомнив бабушкины слова, как это, «под немцами»? Против обыкновения Настасья ответила, рассказала, как жила во время войны на Украине, как при отступлении немцы всех стреляли, а она спряталась в сортире, пролезла в дыру – худенькая была девка, – и сидела там в говне по шею. Оля слушала, и даже не дрогнула от ужасного слова, потому что разговор важный, а Настасья тем временем вспоминала, как автоматные очереди прошивали хлипкие стенки, и если бы она побрезговала и не залезла в говно, убили бы. И до ночи там просидела, а потом пришли наши и спасли, только очень ругались, что воняет. Обливали её из шланга, а она молчала, потому от страха пропала речь. Потом только вернулась.

Оля решилась и спросила о том, что занимало её уже много дней – откуда на запястье у Настасьи следы выцветшей наколки, ведь такие бывают только у бандитов. Оля не разобрала, что написано, не умела читать, да и тонкие синие линии почти терялись в морщинах, но они там были. Но минута удачи закончилась, старуха больше не хотела говорить.

Перед Олиным отъездом Настасья впервые явилась сама – приблизилась к калитке и подождала. Бабушка неожиданно быстро её заметила, вышла, с минуту они разговаривали, потом разошлись. Оля в это время укладывала с мамой сумки, но внезапно встревожилась, выбежала во двор и успела увидеть только прямую широкую спину Настасьи. А бабушка показала ей гостинец: в школьную клетчатую бумагу завёрнута странная штука – наплетенная на палочку вишня. Черенки как-то хитро связаны, так что ягоды лежат плотными тёмными рядами.

– Наська наказала тебе передать. Возьмёшь? – спросила бабушка.

Странный вопрос, Олю никогда не спрашивали, хочет ли она принять подарок, давали и всё. А тут и бабушка, и мама, выглянувшая следом, молча ждали её ответа.

– Возьму, – солидно ответила Оля и взяла вишню.

Одна ягода оторвалась, запрыгала по твёрдой натоптанной земле, но девочка поймала её, обтёрла и быстро засунула в рот. В ужасе посмотрела на маму – сейчас закричит: «Куда, грязное!», но та промолчала. Оля и сама была с головой, но именно эту вишню казалось важным съесть всю, до последней кисло-сладкой ягодки. Села на крыльцо, подстелила на колени тетрадный листок и не встала, пока не доела. Завернула косточки и черенки, пошла в огород и закопала, а палочку оставила на память. Это её первый взрослый подарок, надо беречь.

Пока возилась, её не дёргали, и не ругали потом за несмываемые пятна сока на руках и на платье, отправили в город как есть, перемазанную и с урчащим животом.

Потом были бесконечные недели на море, яркие, искрящиеся, полные новых ощущений и вкусов, но все они слились в переливающееся сияющее чудо и забылись, а вот вишню, скачущую по двору, она помнила.

К сентябрю вернулась загорелой и почти белоголовой, в садике предстоял выпускной год, но на последний летний выходной мама отвезла её в деревню, поздороваться с бабушкой и тут же обратно, благо на автобусе полчаса езды.

После традиционных ахов про то, как выросла, после того, как заставили задрать платье, оттянуть резинку трусов и показать, какая там белая, а тут чёрная, бабушка сказала:

– Наська-то померла, – осуждающим тоном, будто сообщала об очередной подозрительной выходке.

Сонечка прикрыла рот ладонью: она старалась не говорить о смерти при ребёнке, не нужно детям про это.

– Похоронили намедни. Марту Катюха забрала, они с Наськой вроде как знались, дом родня продаст. А тебе, – наклонилась к Оле и сказала чуть насмешливо, – она завет оставила. Можешь к ней в цветник пойти и нарвать роз.

Олю поразила не столько новость, сколько нежданное слово из бабушкиных уст: у них говорили «в огород» или «на грядки», а цветники были только в сказках Андерсена.

И её, в самом деле, отвели в пустой сад, где желтела коротенькая трава и росли плотные колючие кусты, усыпанные мелкими чайными розами, хотя почему они так назывались Оля не понимала – на самом деле они были молочные, лишь слегка подкрашенные заваркой. Выдали крышку от коробки рафинада, она, царапая руки, нарвала в неё цветов, одних только головок, и ушла. Увезла с собой в город и долго потом хранила, вместе с вишневой палочкой.

Только через полтора года, весной, вернувшись из школы, не нашла своих вещей: мама сказала, что в лепестках завелись мошки, поэтому она их выкинула. Но к тому моменту это уже не имело особого значения.

Московская фиалка

Последние полгода Оленька жила с тётей Машей, точнее, у тёти Маши. Если девушка родилась неподалеку от Москвы, то почти наверняка часть юности проведёт в пригородных электричках, потому что учёба, работа, развлечения, мужчины – всё там, в центре. И когда после двадцати пяти устанет от разъездов, либо быстренько выйдет замуж за одноклассника и осядет в своем городке, либо сделает рывок и окончательно переберётся в Москву. Оленька выбрала второй вариант хотя бы потому, что у неё была тётя Маша, мамина старшая сестра, владелица маленькой двухкомнатной квартиры в Новогирееве. Бывшая учительница русского языка, представительница вечно вымирающего и навсегда бессмертного племени интеллигентных пенсионерок «из предместья». Быть учителем в рабочем районе – это, конечно, не миссионерство среди дикарей, но определённая доля авантюризма и внутренней дисциплины необходима. При встрече с пьяным учеником через десять лет после выпуска в тёмном переулке никогда не угадаешь падёт ли он на колени, чтобы поцеловать натруженную руку любимой учительницы, или попытается забить ногами старую суку-бля-как-же-я-тебя-ненавижу. Чтобы избежать эксцессов, следовало всю жизнь держать дистанцию между собой и соседями, не заносясь, но и не братаясь с каждой бабкой у подъезда. И тётя Маша держала её до сих пор, замедляясь около лавочки с дежурными старухами ровно настолько, чтобы поздороваться и отметить изменение погоды. Ни здоровья, ни цен, ни тем более политики тётя Маша с ними не обсуждала. Да, собственно, рано ей было к ним на жёрдочку – шестьдесят пять лет для умной женщины – это не старость. Из школы ее мягко выпроводили на пенсию всего четыре года назад, и если бы не отсутствие мужа, тётя Маша еще могла бы сойти за «женщину в возрасте» – а так, конечно, «пожилая» уже. Мужа не было, не сложилось, и обе комнаты тетьмашиного дома заполняли женские вещи, неинтересная мебель и книги, и никакого другого духа, кроме запаха кисловато-пыльного старения, не чувствовалось. В шкафу хранилась простая и строгая одежда – хлопковые блузки пастельных тонов, длинные черные юбки, шерстяные кофты и одна белая рубашка с рюшами из натурального шелка, которую тётя Маша надевала в праздники. На стенах висели вышитые фиолетовые цветы – ирисы и фиалки – работы покойной мамы, Оленькиной бабушки, которая лет тридцать назад тихо освободила одну из комнат, а фотографии, собранные в большую раму под стеклом, так и остались стоять на тумбочке, потому что просверлить стену и вбить надёжный гвоздь под эту махину было некому.

Тётя Маша пустила Оленьку просто так, даром, лишь бы носила сумки из магазина, оплачивала коммунальные и проявляла уважение. Последнее оказалось самым важным – сдав комнату за определённые деньги, тётя Маша временно потеряла бы права на квадратные метры, на пыльный воздух, на неусыпный контроль над происходящим, а этого допускать никак нельзя, потому что квартира за столько лет одиночества стала частью организма, и любое слепое пятно в ней ощущалось как тромб, грозящий омертвением и погибелью. А так Оленьке нельзя ни мебель передвинуть, ни замок в дверь вставить, разве что крючок изнутри, ну так он всегда был, крючок, а вот, уходя, комнату не запереть, потому что честной девочке от тётки прятать нечего, да и тётка без нужды не полезет, воспитание не то.

На гостей Оленьки был наложен запрет, и это естественно – какие гости, когда сама в гостях. Тётя Маша никогда не нуждалась в компании и Оленьку-то пустила потому, что сердце по ночам в последнее время вдруг обрело самостоятельность и вместо того, чтобы ровно стучать на одном месте, произвольно меняло ритм и траекторию движения, вдруг кидаясь к горлу или проваливаясь в живот, останавливаясь или спеша, как одичавший будильник на исходе завода. Чужая жизнь за тонкой стенкой мешала, но оставляла шанс, если вдруг что, так хоть врача… А квартиру кому потом? А квартиру ей, Оленьке. Вот пусть и потерпит.

Оленька «работала в офисе». То есть на самом деле она сидела в конторе, с девяти до пяти обсчитывала объёмы грузоперевозок, что бы это ни значило, и получала около двадцати тысяч рублей. Но «офис» звучал красивее, и в настоящих офисах росли вьющиеся растения, а не герань на окнах, и бумаги лежали в пластиковых файлах, а не в картонных папках на завязочках, и рабочий день с десяти, и платили больше тысячи долларов, и статус «офисной служащей» был выше, чем «конторской», поэтому всем говорила так. Оленька ленилась искать работу получше, тем более денег хватало, если не платить за комнату, как раз на хорошее девичье житьё – клубы по пятницам, кофейни по выходным, два раза в год распродажи в «Охотном Ряду», отпуск в Турции, и по мелочи – мобилка, кремчики и косметика: пудра, тени и красная помада из «Арбат Престижа» – это на вечер, а утром, на работу, розоватый блеск с ванильным вкусом и тушь.

Полумонастырский режим в доме личной жизни почти не мешал. Всё равно после работы, часовой поездки в метро и пробежки по продуктовым с тётиным списком сил и настроения оставалось только на ужин, телевизор (маленький, в своей комнате) и книжку. В девять вечера тётя Маша смотрела у себя программу «Время», потом сериал и около одиннадцати ложилась спать, тогда можно было повисеть на городском, но недолго, потому что будильник на семь утра. Зато в выходные гуляй хоть весь день и даже, после предварительного предупреждения, конечно, ночуй, где хочешь. Тётя Маша не стремилась контролировать Оленьку, её интересовало только пространство квартиры – не творилось бы на нём безобразия, а что там за порогом – не важно.

«Ночуй, где хочешь» – это здорово, было бы с кем. Олин любовный график развалился совсем недавно, едва сложившись. Зимой, уже после переезда в Москву, она познакомилась с парнем, который никак не подходил не только конторской, но и офисной девушке. Красивый, как с обложки, занимается непонятно чем, живёт с отцом в двушке, у каждого своя комната, свои женщины, свои деньги. Зарабатывает «компьютерным дизайном на фрилансе». Оленька умная, она знает, что такое «фриланс», и на компьютере умеет, но вот как можно жить без зарплаты, ей до сих пор непонятно. Тридцать лет мужику, а всё не при деле.

Но это сейчас она так говорит, зло улыбаясь и даже упирая руку в бедро – когда в очередной раз отвечает подруге: «Да что этот-то? А ничего». А сначала, конечно, иначе было: какой «мужик», какая «работа» – когда синие глаза, русые кудри и худое смуглое тело, неотчётливо пахнущее фиалками, чем-то таким неживым и нежным. У него даже рубашки реже пачкались, чем у других мужчин. На третий день только воротник темнел – такой весь чистый и сухой мальчик. А ведь стирать ему некому, сам за собой следил. Тогда, по крайней мере. Да, сухой он был и жаркий, только во время любви выступал на нём горячий чистый пот, который она потом смывала с себя с сожалением.

Собственно, истории у них никакой не было. Между первым синим взглядом и постелью прошло всего ничего, а потом были десять недель, десять ночей, с субботы на воскресенье. (А один раз даже дважды подряд у него ночевала, то есть всего одиннадцать, с самой пятницы вместе, только пришлось сначала с работы до дома доехать, тёте Маше еды купить.) Десять раз она переступала его порог, расстёгивала сапоги, сбрасывала куртку – не глядя куда, потому что он уже ловил её коричневый взгляд и удерживал своим, синим, не отпускал, и её красные губы трогал своими пепельно-розовыми, прикусывал белыми зубами, а она дышала его русыми волосами, его фиалками, его холодным домом, и горьким дымом, и всей его чудной жизнью, и немножечко смертью (хотя об этом не догадывалась).

На третий раз, когда на две ночи оставалась, они курили вместе – понятно что. Оленька отлично знала про траву, с девчонками пробовала, хихикала больше за компанию, чем от кайфа. И тут закурила смело и весело, закашлялась, засмеялась, торопясь показать, что вот уже, вот и поплыла. А он вдруг внимательно посмотрел в глаза – и тут уж она не на шутку провалилась, закрутилась в водовороте, упала на самое дно и закричала. А потом он её, плачущую, вытащил и спас. И после этого началась настоящая Олина любовь, которая прожила два месяца, до самой весны – всего два или целых два, как посмотреть. Потому что до этого были мужчины, и всякое было, до двадцати шести девственность никто не хранит, но вот такого не было. Если охота смеяться над Оленькой, то можно сказать, что случилась у них любовь выходного дня, обычная конторская связь, но только кто же посмеётся, когда на девочке всю неделю лица нет, когда два раза в день улыбается в трубку, а чаще не смеет, потому что особенный он, не такой и не отсюда, его не станешь попусту донимать. А когда один выходной пропустили, не встречались, – уезжал, куда не сказал, а спрашивать нельзя, он гордый, – думала, что умрёт. Сидела дома два дня, потом до самой пятницы как мёртвая на работу ходила, а в субботу вдруг оказалась у его двери – непонятно как, – только проснулась утром, потом ничего, а потом уже коричневый дерматин перед глазами и неработающий звонок под пальцем клякает. Но он услышал, он всегда её слышал, впустил, и всё опять повторилось. Только после любви она повернула голову и увидела, что на его столе что-то не то. Вроде ушло или добавилось что. Чёрно-белая фотография. Девчонка некрасивая, на сестру не похожа. Кто?

– А это моя невеста.

– Что же ты…

– А ты не спрашивала. В апреле свадьба.

– А я, а мы…

– А что ты? Что я? Ты – это ты, а она – невеста.

Не-вес-та. Оленька думала, что он и слов таких не знает. Всегда говорил «подруги», а будет, значит, «невеста», и платье белое, и костюм чёрный, и цветы будут, но не с тобой.

Поднялась, оделась, ушла. Не звонила больше, и он не звонил. Не улыбалась, не дышала, не жила, на работу ходила.

И однажды тёте Маше всё рассказала. Тётя Маша её очень одобрила, сказала, что гордость для девушки главное, а что он её обманул, так за это его бог накажет. Оленьке совсем горько стало. Как на свадьбе. Ведь уже апрель был.

А в мае всё почему-то наладилось. Наверное, потому что Оленька крепкая, и хотя сердце у неё теперь на веки вечные с трещиной, тело осталось живым, краше прежнего даже; и пускай горечь из глаз никуда не делась, добавилось весеннее медовое томление, будто вместе с белыми цветами за окном распустился и в ней новый бутон, и не мёртвая фиалка какая, а душистая лилия. Вот.

С тётей Машей они так и не сблизились, несмотря на тот разговор, жили, как два яичка, каждое в своей ячеечке, целое и замкнутое, а свежее или нет – не понять, пока не разобьёшь случайно. Впрочем, что на уме у Оленьки ясно, а вот о чем тётя Маша думает – никому не известно. Женщина она молчаливая, тихая, голос не повышает и Оленьке говорит только, что по дому сделать нужно или когда она, Оленька, неправильно поступит. «Ты, Оленька, мокрое полотенце вчера в ванной бросила, а надо было на верёвку повесить – а то не высохнет, запахнет».

– Хорошо, тётя Маша, извините.