По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

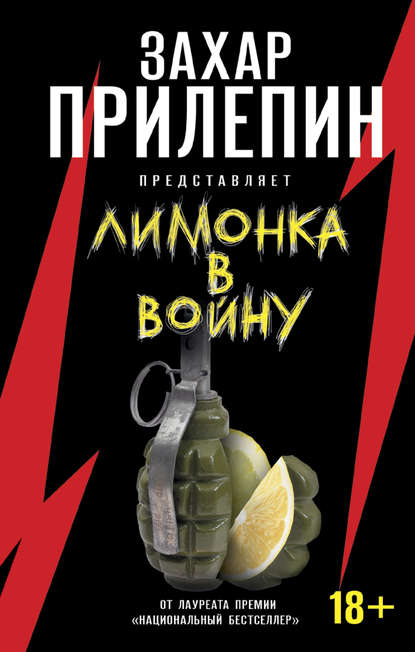

«Лимонка» в войну

Автор

Год написания книги

2016

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вокруг все добродушно посмеиваются, дружески похлопывают меня по плечам, а пограничник-гэбэшник лукаво поглаживает мою чёрную сумку. Очень плохая шутка. Но я пленник. Мне не дали позвонить в Москву. Э-э-э, брат, ушёл спать телеграфист. Не дали сходить в туалет. Э-э-э, извини, не работает, брат. В любой момент эти люди, если захотят, могут прирезать, пристрелить или посадить меня в зиндан, а потом, если что, все в один голос скажут: «Ни знаим. Ущёл». Остаётся только, также напоказ, хитро посмеиваться над их азиатскими подъёбками и не отставать от Абдусалома.

– Он, наверное, думает, что мы тут, как пираты, самолёты грабим. Статью придумал, пока сидел, да?

– Я статьи не пишу, на телевидении работаю, а про вашу таможню один человек целую книгу сочинил, поэму, не верите?

– Давно написал? Кто такой?

– Давно. Ходжа Насреддин.

Абдусалом резким жестом прерывает хохот. Моя сумка летит в багажник новенькой чёрной BMW вслед за безжалостно брошенной туда куклой. И через семь секунд мы уже летим с космической скоростью по тёмным бездыханным улицам Ленинабада. За рулём сам Абдусалом. Помимо меня в машине два знакомых «капитана». Они больше не смеются, пограничник озабоченно разговаривает с кем-то по абдусаломовскому мобильному телефону и, судя по интонации, отдаёт какие-то распоряжения.

– У нас тут неспокойно. Своя война, тайная. Узбекско-таджикская. Опять Худайбердыев прорвался в горах, слышал про такого? Узбеки денег подкинули, он и полез, собака бешеная. Танки у него даже есть, артиллерия. Ваша двести первая дивизия его, шайтана, держит, а то бы всё, кабздец нам здесь бы пришёл. Народ гнилой, весь перемешанный, не поймёшь, кто узбек, кто таджик. Останешься, завтра покажем. У нас и камера есть, бетакам, своя, и оператор. Никто про эту войну не пишет, не говорит, на словах дружба с Каримовым, а на деле хуже, чем за Пянджем. Он нам Худайбердыева, а мы ему моджахедов с гор пропускаем, чтобы они в Фергане джихад делали. Там, в Афгане, тоже всё из-за нашей войны так. Такой репортаж можно снять. Во!

– Не могу, Витина группа в Душанбе сидит без корреспондента, он же уехал.

– Да. Вы, журналисты, как военные, народ подневольный. Витя то же самое говорил. Мы ему – оставайся, поработай, водки попей, а он – не могу, приказ, Масуд, Нью-Йорк, бен Ладен, надо лететь. Здесь был бы порядок – ни Нью-Йорк, ни Масуда бы не взорвали. Подумай! В Душанбе мы тебя всегда отправим.

Мне казалось, что мы петляем среди этих безжизненных серых глиняных дувалов уже, как минимум, часа два, хотя часы показывали, что прошло всего пятнадцать минут. Один раз фары выхватили на мгновение из густой темноты старика на ишаке, и больше ни одной живой души. Иногда Абдусалом вдруг останавливался у каких-то строений и пропадал ненадолго во мраке. Я прислушивался к ночи, звенели невидимые цикады, далеко выла одинокая собака, и где-то уже совсем-совсем далеко, может быть, в горах, что-то бухало, с интервалом в пять-десять секунд. Наверное, Худайбердыев. Мои спутники тоже внимательно слушали темноту. В одну из таких пауз усатый особист, сидевший вместе со мной на заднем сиденье и, как Абдусалом, молчавший всю дорогу, неожиданно сообщил мне, что Абдусалом родственник президента Рахмонова. «Он – как это по-русски? Сестроёб, зять, женат на рахмоновской сестре. Вот ему и отдали аэропорт. Хороший мужик. Справедливый. Бывший наш командир».

5. Джинны и шайтаны

В конце концов ещё через пятнадцать минут Хороший и Справедливый резко затормозил у ярко освещённой, обитой красной клеёнкой изнутри, летней чайханы, едва не протаранив её своим BMW. Стол ждал и ломился, чайханщики беспрестанно кланялись, как китайские болванчики, а на маленькую сцену в углу при нашем появлении выскочил заспанный толстый певец и немедленно, ещё не разлепив глаз, очень громко и с надрывом, затянул, под собственный аккомпанемент на незатейливом синтезаторе, какую-то пронзительную и подвижную таджикскую песню. Он орал и играл так громко, что я сразу оглох, ничего не слышал из того, что говорят мне мои спутники, и только кивал на каждое их слово. Это очень забавляло капитанов, и они, без пауз, с двух сторон, подливали и подливали мне водки и буквально запихивали в рот большие, жирные и пахучие куски только что изжаренной на углях изумительно нежной баранины. Причём они пили по чуть-чуть из одного графинчика, а меня заставляли в хорошем темпе, по полстакана зараз, из другого. Абдусалом водку не пил, мяса не ел, он довольно улыбался, глядя куда-то через меня, и, характерно по-азиатски покачивая головой, энергично отстукивал костяшками указательных пальцев по цветастой клеёнке быстрый ритм этой кошмарной полночной музыки. Водка была дрянная, или с какой-то дрянью, и я, несмотря на обилие еды, быстро и тяжело пьянел, но опьянение принесло с собой некоторое избавление от внутренней тревожной дрожи в груди, которую я, как мог, мысленно подавлял и скрывал несколько последних часов, притупило гадкое тошнотное ощущение разрастающейся опасности, всё поплыло перед глазами, и в какой-то момент мне стала вдруг нравиться вся эта ситуация, эти смешные странные люди, что, действительно, напоминали стражников и вельмож из читанных в детстве книг о Насреддине. Я даже сам как-то почувствовал себя отчасти тем самым книжным Ходжой, которого Аллах зачем-то с торбой за плечами занёс сюда на ишаке. Ничего не изменилось здесь, в Средней Азии, за прошедшие пятьсот лет! Ничего! Мне вдруг страшно захотелось сказать им что-нибудь такое дерзкое, насмешливое и очень рискованное. Озадачить их, пусть думают. Зачем? А просто так. Я ведь давно уже понял по быстрым косым взглядам, по интонации жёстких коротких фраз, которыми они иногда перебрасывались, что Абдусалом и его помощники что-то решают обо мне между собой, чего-то выведать хотят от меня, и даже догадывался, чего именно, просто не знают пока, как начать, и поят меня дрянью, чтобы я стал поразговорчивей. Ну, а может быть, я просто параноик и плохо думаю о гостеприимных радушных людях? Может, у них просто задание охранять меня, «иностранного» московского журналиста? Тогда тем более надо дать им понять, что я не лыком шит, хоть и вынужден был напиться их «палёной» огненной воды. К этому времени певец удалился промочить горло после трёх или четырёх истошных песен, а усатый особист, смеясь, описывал мне устройство здешней вселенной.

– Ошибаешься, корреспондент, не везде люди одинаковые, у нас тут есть и совсем не люди. Шайтаны и джинны, слышал про таких? Вот шайтаны. Они очень на людей похожи, живут среди них, притворяются, но на самом деле совсем другие, хитрые, мерзкие твари, только и думают, как человека подставить и погубить. Вот узбеки – каждый третий шайтан. За Пянджем – все шайтаны. Со многими ещё повидаешься. Хочешь, научу, как распознать? По ноздре, одна у них ноздря. И по поросячьему хрену, скрученный весь, как штопор. Что смеёшься, не веришь? А-ха-ха-ха! Скажи ему, Абдусалом! А с джинном, вообще, лучше тебе не встречаться!

– У меня есть один знакомый джинн, молодой, в картонном ящике по воздуху летает, люди его ногами бьют, зовут Абдулло.

Зря я это сказал. Рожи у всех троих сразу вытянулись, стали серьёзными, злыми. Уставились на меня. Абдусалом вообще своими пустыми чёрными глазищами дырку мне во лбу высверлил, аж запекло. Молчим минуты три. Даже пышногрудая русская официантка с пергидрольным коком, что всё время крутила задницей перед носом Абдусалома, гордость заведения, резко свинтила, почуяв неладное. А может, кто и махнул ей незаметно. Первым заговорил капитан-пограничник.

– Хорошо, корреспондент, что ты сам начал, соображаешь. А то мы уже сами хотели тебя, по-свойски, по дружбе порасспрашивать. Мы, конечно, сами Вите предложили, чтобы все ваши через Худжанд, а не напрямую в Душанбе, летали, так и вам, и нам, и всем лучше, но Витя ведь о тебе не предупредил, не позвонил. Телефон Абдусалома у него есть. А ты в очень опасную историю с этим своим джинном вляпался. Расскажи нам, что знаешь, отдай, что у тебя есть, и забудь про него.

Я стал было говорить, что вообще ничего не знаю. Что этот Абдулло мне ничего, кроме как про моджахедов-пидоров и про то, как сидел в ящике в Домодедове, не сказал, я подумал, что он просто сумасшедший, потом увидел, как его колотят, а сейчас вспомнил. Но Абдусалом прервал меня и обратился к усатому особисту:

– Расскажи ему про самолёт, пусть понимает, что мы ему зла не хотим. И так каждая собака уже про это знает.

Усатый вопросительно и долго смотрел на Абдусалома. А потом, придвинувшись ко мне, стал негромко рассказывать про самолёт. Абдусалом и пограничник тоже перегнулись через стол, и мы вчетвером почти сошлись лбами над остывающими шашлыками и кабобами.

– Месяц назад к нам на дозаправку сел ваш российский пассажирский рейс из Душанбе. Не слышал такую историю? Ещё до посадки мне из Душанбе позвонил мой начальник, генерал, и сказал, что на борту тонна! Представляешь, сколько это! Тонна самого лучшего афганского героина, четыре девятки! Я про такой первый раз слышал. Чище нет. С героином летит человек, на таком-то месте сидит. Без оружия. Приказ – надо брать. В Душанбе не стали, шума испугались. Самолёт ведь ваш, российский. Мы быстро посовещались, самых верных людей взяли и пошли. В салон вошли, а этот, твой друг, джинн, уже успел спутниковый телефон настроить, кому-то позвонил и нас спрашивает: «Кто главный?» Я ему говорю, мол, сейчас узнаешь, собака, кто главный. А он мне трубку протягивает: «На, поговори!» Из трубки тот же самый мой генерал, что приказ отдавал, меня по имени называет и приказывает: «Подождите!» Как подождите, наши люди героин уже в багажном отделении нашли! Тут Абдусалому звонит и его генерал, и тоже приказывает: «Ждать! Не трогать». Сидим, ждём, пассажиры волнуются, мы нервничаем, а он смеётся над нами, колхозники, говорит, не знаете, с кем связались, в жопу меня ещё поцелуете. Нет, говорю, щенок, не дождёшься. Четыре часа они там наверху рулили, наверное, до вашего Путина дошли. Смотрим, рядом вертолёт опускается, наши, ваши генералы, русские, в штатском в очках люди. Руками машут, кричат, не слышно что. Тот генерал, что мне звонил, в самолёт залез, чёрный, трясётся весь от злости. Приказ, говорит, Рахмонова: «Отпустить самолёт! Головы поснимаю, если тронете кого!», и улетел вместе со всеми. Гадёныш этот, Абдулло, когда мы собрались выходить, мне прямо в рожу плюнул, а Абдусалома взял за галстук и к заднице своей приложил. Оттрахал бы, кричит, да некогда. Мы хотели его всё-таки пристрелить, не стали мараться, так ушли.

Я двадцать пять лет служу, даже когда гражданская война была, такого позора никогда не видел. Рейс улетел, мы бешеные. Так унизили при подчинённых, при пассажирах. Там ещё корреспонденты были немцы, из Москвы один, газетчик. Немцы ничего не поняли, а московский – всё выспрашивал, почему не летим, почему не летим. Не читал ничего? Я давай сразу звонить корешкам-особистам в Домодедово, так и так говорю, у вас порядка больше, берите от нас подарок, только щенку этому, прошу, хлебало как следует набейте и привет от нас передайте.

Вечером звонят – куда там, говорят. На поле с мигалками встречали, нас близко не подпустили. Абдусалом позвонил родственнику своему при нас. Ругается. Тот ему говорит, ничего сделать было нельзя, а наглеца этого я тебе найду, и делай с ним, что хочешь. И вот сегодня позвонили мне, не знаю, кто, и говорят, принимайте посылку, ваш лягушонка летит в коробчонке № такой-то, из-под стиральной машины, запакована хорошо. Думает, что летит в Душанбе. Как он в салон вылез, не знаю! Ты ему не помог, случайно?

– Я спал всю дорогу. Какие-то сказки поёте, взрослые мужики, бред, чушь полная.

– Нет, брат, не сказки. Не понимаешь, куда попал, что ли? В жопу ты попал! Здесь всё так. Так Масуд твоему Путину за пушки платит! Героином, понял! А вояки ваши возят на своих транспортах. Сначала в Москву идёт, потом в Европу. Знаешь, сколько героин за Пянджем стоит? Шестьсот долларов килограмм. А в Москве пятьдесят тысяч! А в Амстердаме сколько? Те танки, что сюда гонят, – дерьмо, хлам, «Т-55», шестьдесят третий год выпуска, сам видел, снаряды – два из трёх не взрываются, вертолёты без приборов, старьё, а засчитывают, как новые. На вес чистого золота выходит! А Масуду куда деваться, его талибы к самой речке прижали, пять километров полоска. Этот самолёт случайный был, у вояк транспорт сломался, вот и погрузили на гражданский, так спешили. Твой этот Абдулло – он никто, гондон одноразовый, он тебе правду сказал, у них даже баб нет, друг друга в зад пользуют. Он должен был только позвонить и всё, и молчать. А он то ли псих, то ли под кайфом был. Ты из-за него пропасть хочешь? Жизнь сломать? Ладно, давай, что он тебе дал, ты последний его видел в самолёте.

Я откидываюсь на спинку стула, долго шарю в кармане и достаю скомканную бумажку. Разворачиваю и разглаживаю её пальцами на столе. Бумажка круглая и девственно пустая с обеих сторон. Ни одной буквы. Белая метка. Трое тупо глядят, как я медленно несколько раз переворачиваю перед их носами этот маленький неровный кружочек бумаги в клеточку. «Мне конец». Музыка! Вместо музыки вспышка, дикая боль в затылке, и всё вокруг быстро погружается во мрак…

6. Сады Аллаха

Просыпаюсь от страшного грохота, надо мной, высоко, метрах в пяти потолок, бледно-зеленый свод с кругами арабской лепнины. Где я, в мечети? Нет, судя по всему, это огромный будуар, и я утопаю в перине посреди невероятных размеров квадратной кровати. В большие окна бьёт ослепительный солнечный свет, и там же находится источник этого ужасного шума. Встаю со второй попытки – и тут же спотыкаюсь обо что-то большое. Это моя сумка! В окне то появляется, то исчезает чья-то голова. Длинная палка сильно и часто колотит по стеклу. Как не разбивается!

– Корреспондент, на самолёт опаздываещь Дущанбэ, – истошно вопит голова, – Это я, Абдулло, шофёр Абдусалома, вставай, блят, сорок минут осталось. Семь двадцать. Шесть обещал. Восем летиш.

На полдороге к окнам вдруг понимаю, что я – в чём мать родила, а вся одежда разбросана на полу вокруг кровати. Долго ищу штаны. Добегаю до окон – и впадаю в столбняк от увиденного. Мама дорогая! Я у Аллаха в раю! Я парю над уходящим до горизонта садом из роз. Над горизонтом – ломаная серая линия, горы. Отовсюду меж громадных розовых кустов бьют в слепящее лазурью небо, играя с утренним солнцем и распространяя вокруг сотни радуг, снопы бесчисленных фонтанов. А вдоль этой чудесной аллеи стоят белые мраморные здания, и каждое – маленький Тадж-Махал. И в одном из них я! Большие белые птицы пролетают мимо окон. Снизу к стене моего дворца приставлена короткая лестница, и какой-то человек, едва удерживая равновесие на последней ступени при помощи палки, которой только что колотил в стекло, зло машет мне кулаком. В дверь, что в соседнем зале, тоже тарабанят, она закрыта изнутри на ключ. Я высовываю голову, и страшная щекастая гурия, в ядовитом, блестящем балахоне, такой же тюбетейке и с двумя чёрными жирными сардельками над ушами, на корявом русском сообщает мне, что стучат уже час, и что такой уважаемый человек, как Абдусалом, ждал долго, пока разбудят, потом плюнул и уехал в порт. Стыдит. У меня есть пять минут на всё. Машина ждёт. О ужас, не может быть, чтобы я с этой?! От одной мысли – дикий спазм в паху. Нет, скорее всего, нет – слишком каменная у неё рожа. Я ничего не помню, ничего не соображаю, в горле стоит водка и болит затылок. Деньги в сумке. Всё.

7. Горы

«Уазик» летит над пыльной землёй, на переднем сиденье, рядом с шофёром, сидит подозрительно знакомый седой таджик с чёрными подкрашенными усами. Заметно, что ему так же плохо, как и мне, и он стонет и крякает на каждой кочке.

– Вот напились вчера, даже домой не смог доехать, пришлось здесь, в абдусаломовском раю, ночевать, это для Рахмонова строили, а он не ездит сюда, вот мы тут гостей и принимаем. Ты сам-то как, корреспондент? Помнишь хоть что-нибудь?

Я честно признаюсь, что смутно, затылок вот болит почему-то. Оказывается, я упал вчера вместе со стулом на спину в какой-то чайхане.

– Как вы столько пьёте, журналисты?

– Я дома вообще почти не пью…

Абдусалом, улыбаясь, встретил нас в свежей белой рубахе, без галстука, без пиджака, без перстней. Приснилось, что ли? Выглядел он прекрасно.

– Давай-давай, корреспондент, дэньги дай на билет. Российские, две двести. Телефон Москву, там кабинка в углу. Эй, ты, помоги ему!

Быстро пьём сладкий кофе, сидя на выставленных полукругом посреди большого светлого зала протёртых аэропортовских диванах. Я постеснялся прилюдно поставить себе укол инсулина, и меня дико мутит. Всё, пора. Абдусалом крепко жмёт мне руку, Виктору привет! Я достаю из сумки красивую коробку с «Чивас», обойдутся и одной в Душанбе, вам, Абдусалом, от нас с Витей, за всё. Хороший виски, подарок. Прощайте!

Усатый ведёт меня к самолёту марки «Ан-24». Я, не удержавшись, спрашиваю напоследок, были ли куклы.

– У дочки его сегодня день рождения, всех знакомых просил, боялся, не привезут. Привезли десять. Он, вообще, Хороший мужик, Справедливый. Только по-русски плохо вот понимает и не говорит почти. В кишлаке вырос…

Старый самолёт с надсадным рёвом отрывается от земли. Он, как лягушка, подпрыгивает в небе. Выше. Выше. Выше. Смотрю вниз. Горы сверху так похожи на исполинские кучи высохшего дерьма, одна на другой, одна на другой, ряды, ряды, ряды… Сколько ещё я увижу их на этой войне, у каждого окопа, у каждого блиндажа. Горы в миниатюре… Абдусалом… Автосалон… Не бойтесь пробок! Автосалон на Войковской открыт всегда! Авторадио!.. Может быть, я всё-таки в Москве? Заснул пьяный в такси? Нет, ни хера!

Александр Орлов, декабрь 2002

Пейзаж, нарисованный чаем

Я понимаю, почему американцы бомбили именно Югославию. Всякие там рассуждения о геополитическом положении Балкан и косовской наркомафии с её проблемами – это для яйцеголовых. Всё проще: стоит лишь оказаться в Белграде, имея опыт пребывания в Нью-Йорке, и всё становится на свои места. Манхэттен – царство гармонии, всё разбито на секторы: здесь люди работают, здесь учатся в университетах, тут отдыхают, там еду покупают – рай для топографического кретина. Белград – один сплошной хаос. Поживёшь там пару дней, и кажется, что причина войны в Югославии именно в том, что американцы с их страстью к порядку этого хаоса и не смогли снести, интуитивно почувствовав силу такой альтернативной системы жизни.

Белградский хаос во всём. Перекрёстки здесь пятиугольные. Дороги расходятся в разных – не только направлениях – плоскостях – верх и вниз. Даже у здания местного КГБ полный бардак – от полуразрушенного здания расходятся семь дорог и множество взаимоисключающих дорожных знаков. Почему семь? Куда они ведут, куда двигаться? Что они имели в виду? Понятно также, почему американские бомбы всё время не туда падали. На маленьком пятачке расположены рядом крохотная русская церковь, большой православный белградский храм в византийском стиле, телецентр, детский театр и жилые дома. Одно на другое наползает, что-то над чем-то нависает, какие-то тайные лазы и проходы вокруг, и непосвященному человеку непонятно, куда именно надо идти, чтобы попасть в нужное место.

При этом страха нет. Этот хаос – он какой-то с человеческим лицом, позитивный. Бродить там приятно.

Руины со времён бомбёжек в целости и сохранности. От китайского посольства до разрушенного югославского ретранслятора. Сами белградцы шутят, что непонятно, где здания, пострадавшие от бомбёжек, а где дома, которые при Милошевиче были доведены до такого состояния полным отсутствием капремонта. Свои развалины и военные памятные места белградцы холят и лелеют (а может, нет денег на отстрой). Самое большое впечатление производит тот самый разрушенный ретранслятор. Его, центр югославской связи, разбомбили в самом начале налётов. И мост, на котором во время ночных бомбежек жители города выстраивались с мишенями на спинах, пытаясь остановить натовские самолёты.

Ещё одно памятное военное место – белградский частный зоопарк. Директором там – человек с говорящей фамилией Боевич, близкий приятель Эмира Кустурицы. Вук Боевич во время бомбёжек поставил на уши весь город. В газетах писали о том, что происходит в зоопарке. Как животные собачьих и кошачьих пород ощущали приближение самолётов и в ужасе метались по своим небольшим вольерам, заранее предчувствуя бомбёжки. Как тигрёнок по кличке Принц отгрыз себе пальцы на задних лапах – так на него действовали разрывающиеся в городе снаряды. Власти не могли кормить животных, не хватало денег. Вук Боевич тогда заявил, что ещё немного, и он самолично перестреляет всех зверей – не в город же их выпускать – и отправится убивать янки.

Но еды хватило, а там и война кончилась. Сегодня Вук Боевич по-прежнему директор своего зоопарка. В его заведении многие мелкие звери и птицы гуляют по дорожкам рядом с людьми, павлины спят на лавочках так, что человеку сесть негде. А спихивать дремлющих птичек как-то неудобно. Каждый посетитель может зайти к директору и выпить с ним. Он очень гостеприимный. Днем он обедает с друзьями прямо в зоопарковском дворике на возвышении, откуда видно всё его хозяйство. Этот пожилой бородач в куртке, подозрительно напоминающей что-то военно-американское, сегодня вспоминает войну полушутя, хоть и по-прежнему клянет американцев. Рассказывает о том, что один из проходов в зоопарке он назвал Лазом Моники Левински. Потому что похоже (?!) И вообще, Монике он благодарен за то, что она, как могла, снимала лишнее напряжение у американского президента. Другую зоопарковскую улочку он назвал Сквером македонских официантов. Бравые служители кафе и ресторанов Македонии как-то объединились и отколошматили нетрезвых американских миротворцев за слишком уж развязное поведение. В его зоопарке до сих пор живёт беспалый тигр Принц, уже подросший, но до сих пор по ночам нервничающий от перенесённых в детстве переживаний. Живёт ещё один любопытный персонаж – слониха-убийца Твигги. Слониха раньше жила в Амстердамском зоопарке, как-то затоптала там местного охранника, и её хотели пристрелить. Боевич пожалел преступницу и выкупил её в свой зоопарк. Теперь она разгуливает на маленьком островке, ограду которого при желании может перешагнуть, но ведёт себя спокойно. Вук говорит, что она убийца, но не рецидивистка. Она, кстати, вполне нормально переносила бомбардировки. А в ближайшее время Боевич собирается обратиться с иском против НАТО в Гаагский трибунал. Живет у них в зоопарке зебра. Когда-то она, вернее, он, был лучшим осеменителем в своей породе в Югославии. Но во время бомбёжек у него случились проблемы сексуального характера, и с тех пор у зебры не стоит. Боевич вполне резонно замечает, что в отсутствии эрекции у зебры виноват Северо-Атлантический альянс, и хочет потребовать сатисфакции за оскорбленное мужское достоинство бывшего осеменителя, а ныне позорного импотента.

Хаос распространяется и на грустные аспекты человеческой жизни. А именно – на кладбища. Коих в Белграде много и густо. Например, кладбище с могилами югославских и советских воинов, погибших во время Второй мировой. Почему-то оформленное, как протестантское – без участков, с простыми однотипными могильными плитами. Здесь гуляют дети, прямо на могилках спокойно выпивают мужчины средних лет и наслаждаются летним шелестом листвы животные. Есть кладбища типа нашего Ваганькова с модными могилами, кучей часовен и огромной территорией. На одном из таких похоронен Аркан. Его надгробие начищено до зеркального блеска, и мирные белградцы из аполитичных в эту часть кладбища не заходят. Я сфотографировала его могилу, остановилась переупаковать вещи. И тут увидела, как ко мне с трёх сторон несутся чувары (охранники) покойного Желко Ражнатовича. Поняв, что я убегать не собираюсь, они сбавили темпы и подошли ко мне вразвалочку, осознавая важность своей миссии. Спросили, фотографировала ли я. Я с возмущением отвергла даже саму возможность такого кощунственного акта (друзья предупредили меня, что снимать могилу Аркана нельзя, хотя эти фотки есть во всех газетах). «Лучше признайтесь сейчас, чтобы потом не было неприятностей», – ласково улыбнулся мне их вожак. Но мне удалось убедить их, что я, приехавшая из другой страны, просто пожелала почтить память воина. Узнав, что я из России, они сменили гнев на милость и отпустили меня восвояси.