По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

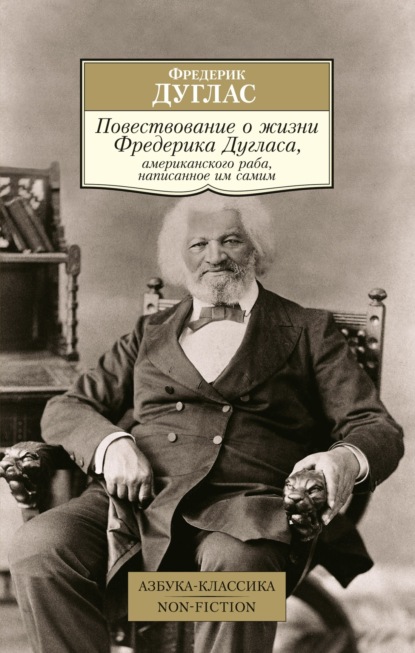

Повествование о жизни Фредерика Дугласа, американского раба, написанное им самим

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Фредерик Дуглас

Азбука-классика. Non-Fiction

Эта книга – беспощадный документ эпохи, иллюстрирующий одну из самых мрачных страниц в истории США. Но также и свидетельство того, насколько горячо и неугасимо в человеческой душе стремление к свободе как величайшей ценности.

Рожденный в рабстве и беспросветном невежестве, Фредерик Дуглас (1818-1895) шаг за шагом отвоевывал право распоряжаться собственной жизнью. И когда наконец он смог сбежать в свободные северные штаты, то все оставшиеся годы посвятил борьбе за права чернокожего населения Америки. Он стал оратором, публицистом и издателем, общественным деятелем и гражданским активистом, достигшим признания благодаря врожденному таланту, несгибаемой воле, трудолюбию и мужеству.

«Повествование о жизни Фредерика Дугласа, американского раба, написанное им самим» вышло в 1845 году в Нью-Йорке и вызвало огромный резонанс, серьезно пошатнув основы, на которых стояли апологеты рабовладения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Фредерик Дуглас

Повествование о жизни Фредерика Дугласа, американского раба, написанное им самим

©?А. В. Лаврухин, перевод, статья, примечания, 2024

©?Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®

Моим учителям —

Э. Л. Нитобургу и Б. А. Гиленсону —

открывшим мне прекрасный мир Черной Америки, посвящаю этот перевод

Глава 1

Я родился в Такэху, близ Хиллсборо, что в двенадцати милях от Истона, в округе Тэлбот, штат Мэриленд. Я не знаю точно, сколько мне лет, во всяком случае, я не видел какой-либо достоверной записи на этот счет. Большинство из рабов знают о своем возрасте столь же мало, как и лошади, и таково желание большинства хозяев – держать их в том же неведении, в каком находился я. Я даже не припоминаю, встречал ли раба, который мог бы назвать свой день рожденья. Они почти никогда ничего не знают об этом, кроме того, что он приходится на время сева, урожая, созревания вишен, весну или осень. Желание узнать, когда же я появился на свет, терзало меня на протяжении всего детства. Белые дети могли сказать, сколько им лет. Я же не могу сказать, почему был лишен такой возможности. Я даже не допускал попытки расспрашивать хозяина по этому поводу. Подобные расспросы со стороны раба он считал неуместными и дерзкими, а то и признаком у него мятежного духа. Приблизительно могу лишь сказать, что сейчас мне где-то 27 или 28 лет. Я пришел к этому выводу, потому что в 1835 году как-то услышал, как мой хозяин сказал, что мне около 17 лет.

Мою мать звали Гарриет Бэйли. Она была дочерью Исаака и Бетси Бэйли, обоих цветных и совершенно темных. На вид моя мать была даже темнее, чем любой из моих предков.

Мой отец был белым. Это признавали все, от кого я слышал о своем происхождении. Ходил даже слух, что отцом был мой хозяин, но насколько точно это мнение, я не знал; эти сведения были мне недоступны. С матерью меня разлучили еще в младенчестве – но я уже знал ее как мать. В той части Мэриленда, откуда я бежал, разлучать матерей с грудными детьми считается обычаем. Обычно перед тем, как дитя подрастет до года, его забирают от матери, и отправляют ее куда-нибудь подальше, а ребенка оставляют под присмотром старухи, непригодной для работы в поле. Я не знаю, с какой целью это делается, если только не помешать ему привязаться к матери и притупить и разрушить природную любовь матери к своему дитя. Таков неизбежный результат этого.

Я никогда не видел моей матери и если встречался с ней, то не более четырех или пяти раз в своей жизни; и всякий раз это происходило наскоро и ночью. Ее отдали внаем мистеру Стюарту, который жил в двенадцати милях от моего дома. Чтобы повидать меня, она приходила ночью, закончив дневную работу и преодолевая весь путь пешком. Она трудилась в поле, и плеть была наказанием тому, кто не поспевал туда к рассвету, если только, напротив, раб или рабыня не имели особого позволения своего хозяина – позволения, которое давалось им редко, а если и давалось, то лишь для того, чтобы с гордостью считать себя добрым хозяином. Я даже не припоминаю мать при свете дня. Она была со мной только ночью. Она ложилась рядом и укачивала меня, но уходила задолго до того, как я просыпался. Нас почти ничего не связывало. Последовавшая вскоре смерть оборвала нить, связывавшую нас при жизни, а с этим ее лишения и терпение. Она умерла, когда мне было около семи лет, на одной из ферм моего хозяина, близ Лис-Милл. Мне так и не позволили увидеться с ней ни во время болезни, ни в момент смерти или похорон. К тому времени, когда я узнал об этом, она уже давно умерла. Никогда так и не ощутив мало-мальски ее успокаивающего присутствия, ее нежной и внимательной заботы, я встретил это известие с такими же чувствами, какие, возможно, испытывают со смертью незнакомца.

Внезапная смерть помешала ей даже намекнуть мне, кто мой отец. Слух, что им был хозяин, может быть и правдой, и ложью; так это или не так, но он не сильно влияет на мои намерения, пока остается очевидным фактом гнусность, которую рабовладельцы освятили и упрочили законом – что дети женщин-рабынь во всех случаях будут наследовать положение своих матерей, и сделано это явно для того, чтобы потакать собственным страстям и превратить удовлетворение грешных желаний в занятие столь же выгодное, как и приятное; в силу этого коварства рабовладелец зачастую поддерживает со своими рабами двойные отношения хозяина и отца.

Я знаю подобные случаи; и достойно похвалы то, что такие рабы неизменно испытывают больше лишений и больше борются, чем другие. Во-первых, своим присутствием они постоянно оскорбляют хозяйку. Она почти всегда придирается к ним; они редко делают то, что удовлетворило бы ее; нет большей радости для нее, чем видеть их под плетью, особенно когда она подначивает мужа, указывая на то, что из всех рабов он благоволит к мулатам. Хозяин часто вынужден продавать этих рабов, завися от чувств жены; и как бы ни жестоко ранило это любого человека, вынужденного продавать своих детей работорговцам, поступать так его часто заставляют соображения гуманности, и до тех пор, пока он не сделает этого, то должен не только самолично наказывать их, но и быть свидетелем того, видя, как белый сын привязывает чуть более темного, чем он сам, брата и сечет окровавленной плетью его обнаженную спину; одно хоть слово против расценивается как его родительское участие и только ухудшает свою и без того тяжелую участь, как и участь раба, которого он хотел бы защищать и опекать.

Каждый год множится число этих рабов. Вероятно, зная об этом, один крупный государственный деятель на Юге[1 - Имеется в виду Джон Кэлхаун (1782–1850), один из идейных вдохновителей рабовладельческого Юга. Уроженец Северной Каролины, адвокат по образованию, выпускник Йельского университета, Кэлхаун помимо юридической практики занимался активной политической деятельностью. Возглавлял военное министерство, в его послужном списке посты государственного секретаря и вице-президента США. Автор ряда фундаментальных трудов по политической теории «Размышления об управлении», «Рассуждение о Конституции и правительстве США». Своим современникам – и врагам, и сторонникам – запомнился как блестящий оратор.] предсказывал падение рабства неизбежными законами населения. Сбылось это пророчество или нет, тем не менее оно объясняет, что на Юге появляется и содержится в рабстве класс людей, непохожих на тех, кто был привезен в эту страну из Африки; и, если увеличение их числа не принесет никакой другой пользы, оно опровергнет тот аргумент, что Бог создал Хама и поэтому американское рабство оправданно[2 - Хам – персонаж библейской легенды, один из трех сыновей Ноя. Согласно легенде, Хам увидел отца в состоянии опьянения и рассказал об этом братьям, за что Ной проклял его сына и своего внука Ханаана, пророча ему рабское существование: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9: 25). Этой легендой идеологически оправдывалось угнетение африканских народов, прародителем которых считался Хам.]. Если, согласно Библии, рабы являются единственными прямыми потомками Хама, то ясно, что рабство на Юге скоро перестанет быть освященным ею, потому что ежегодно на свет появляются тысячи людей, которые, как и я, обязаны своим существованием белым отцам, тем самым отцам, которые часто являются их хозяевами.

У меня было два хозяина. Первого из них звали Энтони. Я не помню его имени. Для всех он был капитан Энтони – звание, которое, как я предполагал, он получил, плавая на судне в Чесапикском заливе. Его нельзя было назвать богатым рабовладельцем. Ему принадлежали две или три фермы и около 30 рабов. Сами же фермы и рабы находились под опекой надсмотрщика. Надсмотрщика звали Пламмер. Мистер Пламмер был жалким пьяницей, нечестивым богохульником и свирепым извергом. Он всегда ходил вооруженный плетью из коровьего хвоста и тяжеленной дубиной. Я узнал, что он так жестоко бил и хлестал женщин по головам, что даже хозяина приводила в ярость его жестокость и он угрожал ему хлыстом, требуя быть помягче. Однако и самого хозяина нельзя было назвать человечным. Возмутить его могла только необычайная жестокость надсмотрщика. Долгая жизнь в условиях рабовладения вконец ожесточила его. Временами казалось, что избиение раба доставляет ему величайшее удовольствие. Часто на рассвете я просыпался от душераздирающих криков моей тетушки, которую он привязывал к балке и сек по обнаженной спине до тех пор, пока она вся не покрывалась кровью. Ни слова, ни слезы, ни мольбы его окровавленной жертвы, казалось, не могли заставить его жестокое сердце отказаться от своего намерения. Чем сильнее он ее хлестал, тем громче она вопила, а когда кровь начинала струиться, он сек ее еще сильнее. Казалось, он сек ее, чтобы заставить кричать, и сек ее, чтобы она замолчала, и, пока не валился от усталости, он, не переставая, размахивал запекшейся от крови плеткой из коровьего хвоста. Помню, как-то раз я даже стал свидетелем этой страшной сцены. Я был совсем еще ребенком, но хорошо помню это. И никогда не забуду, пока буду помнить хоть что-то. Это было первое из длинного ряда таких поруганий, на которые я был обречен как свидетель и как жертва. Оно поразило меня до ужаса. Это были запачканные кровью ворота, вход в ад рабства, через который я должен был пройти. Это был страшный спектакль. Мне бы хотелось описать чувства, которые я испытал при этом.

Это происшествие случилось вскоре после того, как я вернулся к своему старому хозяину, и по следующим причинам. Тетушка Эстер уходила каждую ночь – куда и зачем, я не знаю, – и случалось, отсутствовала, когда хозяин хотел ее видеть. Он запрещал ей выходить вечерами и предупреждал, чтобы она никогда не попадалась ему в компании с молодым человеком, который ухаживал за ней и принадлежал полковнику Ллойду. Звали его Нед Робертс, или, как обычно, Ллойдов Нед. Почему хозяин так заботился о ней, можно было только догадываться. Она отличалась завидной фигурой и изящным сложением, почти не имея равных себе, и редко кто среди живущих по соседству белых и цветных женщин мог превзойти ее внешностью.

Уходя, тетушка Эстер не только нарушала его приказы, но ее и Неда заставали вместе: то обстоятельство, на которое, как я понял из его слов во время наказания, он обижался более всего. Быть может, он считал себя благочестивым, может, оберегал невинность моей тетушки, но те, кто знал его, и не предполагали в нем всякую-такую добродетель. Перед тем как начать сечь, он затащил ее на кухню и оголил до пояса. Затем он приказал ей скрестить руки, всячески обзывая при этом.

Когда она скрестила руки, он связал их крепкой веревкой и повел к скамеечке под большим крюком в балке, приделанному для этой цели. Он заставил ее встать на скамейку и привязал руки к крюку. Теперь она была готова для осуществления его дьявольского замысла. Ее руки были вытянуты во всю длину, так что она стояла буквально на кончиках пальцев.

Затем он сказал ей: «Сейчас, тварь ты этакая, я научу тебя, как нарушать порядок» – и, закатав рукава, начал хлестать коровьим хвостом, вскоре теплая красная кровь (все это сопровождалось душераздирающими воплями и мерзкими ругательствами) стала сочиться на пол. Я был так напуган и поражен ужасом от увиденного, что спрятался в клозете и долго, пока жуткая сцена не закончилась, не осмеливался выйти.

Прежде я никогда не видел ничего подобного. Я всегда жил с бабушкой на окраине плантации, куда ее взяли еще в молодости, чтобы растить детей. И таким образом, до сего дня меня миновали те жуткие сцены, что часто происходят на плантации.

Глава 2

Семья моего хозяина состояла из двух сыновей, Эндрю и Ричарда, дочери Лукреции и ее мужа, капитана Томаса Оулда. Все они жили под одной крышей, на домашней плантации полковника Эдварда Ллойда. Я был в подчинении у клерка и управляющего полковника. Он был, что называется, надсмотрщик за надсмотрщиками. На этой плантации, в этой семье прошли два года моего детства. Это здесь произошла та жуткая сцена, свидетелем которой я стал и описал в первой главе; и поскольку свои первые представления о рабстве я получил именно на этой плантации, то попытаюсь описать, что же она собой представляла. Плантация находится в 12 милях к северу от Истона, в округе Тэлбот, и расположена на границе с Майлс-ривер. Основными культурами, выращиваемыми на ней, были табак, маис и пшеница. Эти продукты выращивались в великом множестве, так что урожая с этой и других ферм, принадлежащих ему, хватало, чтобы почти постоянно отправлять большой корабль в Балтимор, на рынок. Этот шлюп назывался «Сэлли Ллойд», в честь одной из дочерей полковника. Зять полковника, капитан Оулд, был хозяином судна; экипаж же его состоял из рабов, принадлежащих полковнику. Их звали Питер, Исаак, Рич и Джейк. На плантации они находились как бы в привилегированном положении, что вызывало большое уважение к ним со стороны других рабов; среди них считалось немалым, когда кому-то позволялось увидеть Балтимор.

Только на домашней плантации полковника Ллойда находилось от трехсот до четырехсот рабов, на других же его фермах, располагавшихся по соседству, их насчитывалось еще больше. Фермы, находившиеся поблизости с домашней плантацией, назывались «Уай Таун» и «Нью Дизайн». На «Уай Таун» распоряжался некто по имени Ноа Уиллис. «Нью Дизайн» была под присмотром мистера Таунсенда. Надсмотрщики этих и всех остальных ферм, общим числом более двадцати, получали советы и указания от управляющих домашней плантацией. Это было довольно оживленное место. Здесь располагалось своего рода правительство всех двадцати ферм. Все споры между надсмотрщиками разрешались только тут. Если раба осуждали за что-то серьезное, он становился непригодным по дому или выказывал попытку бежать, его немедленно доставляли сюда, строго наказывали, сажали на корабль и отправляли в Балтимор, чтобы продать Остину Вулфолку или другим работорговцам в назидание остальным рабам.

Здесь же рабы с остальных ферм получали свой месячный паек и одежду на год. Рабам – мужчинам и женщинам – в месяц полагалось по восемь фунтов свинины или равное ей количество рыбы и бушель маисовой муки. Из одежды на каждого выдавали по две грубые льняные рубашки, пару льняных штанов, подобных рубашкам, куртку и пару штанов на зиму, сделанных из грубого темного сукна, пару чулок и пару башмаков, в целом не более чем на 7 долларов. Все, что полагалось детям, выдавалось их матерям или старухам, присматривавшим за ними. Детям, непригодным к работе в поле, вообще не выдавалось никаких башмаков, чулок, курток или брюк; вся их одежда на год состояла из двух грубых льняных рубашек. Если же этого им не хватало, они ходили раздетыми до следующей раздачи. Детей в возрасте от семи-десяти лет, и мальчиков, и девочек, почти раздетых, можно было увидеть в любое время года. У рабов не было кроватей, если не считать таковыми грубые покрывала, и кроме них, ни у мужчин, ни у женщин ничего не было. Это, однако, не считается слишком большим лишением. Они меньше страдают от отсутствия кроватей, чем от желания просто спать, потому что, когда работа в поле заканчивается, большинство из них должно постирать, починить и приготовить обед для себя, почти не имея на то условий, и, вместо того чтобы хорошенько выспаться, они тратят это время на подготовку к завтрашнему дню, и, когда все сделано, старики и молодежь, мужчины и женщины, женатые и одинокие, ложатся бок о бок на общую постель – холодный, сырой пол, – укрываясь каждый своими жалкими одеялами, и спят до тех пор, пока их не позовет в поле звук рожка. По его сигналу все должны подняться и выйти в поле. Никто не должен запинаться; каждый должен занять свое место, и горе тем, кто проспал, потому что если они не услышали, то почувствуют это: скидки нет ни на возраст, ни на пол. Мистер Сивер, надсмотрщик, имел обыкновение стоять в дверях барака, вооруженный большой ореховой палкой и тяжелой плетью, готовый наказать любого, кто имел несчастье не услышать или по какой-то иной причине не смог вовремя отправиться на поле по звуку рожка. Мистер Сивер оправдывал свое имя: он был жестокий человек. Я видел, как он в течение получаса хлестал женщину, заставляя ее истекать кровью; и это в присутствии ее плачущих детей, умолявших пощадить мать. Казалось, он получал удовольствие, подчеркивая свою дьявольскую жестокость. Вдобавок ко всему, он был еще и нечестивым богохульником. У всякого, кто слышал его, волосы вставали дыбом и стыла кровь в жилах. Как бы скуп он ни был на слова, но, заговорив, без ужасных ругательств обойтись не мог. Поле было свидетелем его жестокости и богохульства. Одно его присутствие делало поле таковым. С рассвета и до заката он ругался, неистовствовал, язвил, беспощадно хлестая рабов посреди поля. Его карьера была короткой. Вскоре после того, как я переехал к полковнику Ллойду, он умер, и умер он так же, как и жил, изрыгая сквозь предсмертные стоны страшные проклятия и ужасные ругательства. Его смерть была расценена рабами как вмешательство милосердного Провидения.

Место мистера Сивера занял мистер Гопкинс. От своего предшественника его отличало многое. Он был менее жесток, менее нечестив и менее шумен, чем мистер Сивер. Он не стремился подчеркивать свою жестокость. Он хлестал, но без видимого удовольствия. Рабы звали его между собой хорошим надсмотрщиком.

Поместье полковника Ллойда напоминало собой провинциальную деревню. Все, что было необходимо для работы его ферм, производилось здесь. Сапожные и ремонтные, кузнечные, каретные, бочарные, ткацкие, мельничные работы выполнялись рабами на домашней плантации. В целом здесь было более оживленно, в отличие от соседних ферм. Рабы называли поместье Большим домом. Немногие привилегии ценились выше рабами с ферм, чем быть посланными с поручениями в Большой дом. Это связывалось в их понятии с почетом. Конгрессмен так не гордится своим избранием в американский Конгресс, как раб с окрестных ферм, когда его отправляют с поручениями в Большой дом. Они расценивали это как свидетельство большого доверия к ним со стороны надсмотрщиков; и именно поэтому, так же как и из-за постоянного желания быть подальше от поля, от плети надсмотрщика, они считали это большой привилегией, тем, ради чего стоило жить. Того, кому эта честь даровалась чаще всех, называли ловким и самым надежным парнем. Те, кто хотел считаться таковым, изо всех сил старались угодить своим надсмотрщикам, как претенденты на пост в политических партиях стремятся угодить и ввести в заблуждение народ. Те же черты характера, какие отличают рабов политических партий, можно увидеть и у рабов полковника Ллойда.

Те, кому поручалось идти в Большой дом за пайком для себя и своих собратьев, радовались больше обычного. Шагая, они пели свои песни, выражая одновременно величайшую радость и глубочайшую печаль и заставляя лесные чащобы на мили вокруг содрогаться от их диких криков. Всю дорогу им приходилось сочинять и петь, не считаясь ни с ритмом, ни с мелодией. Мысль, пришедшая в голову, выходила если не в слове, то в звуке, а зачастую и в том и в другом сразу. О печальном они могли петь радостно, а о радостном – печально. Во всех своих песнях они должны были исхитриться упомянуть что-нибудь и о Большом доме. Особенно это требовалось, когда они покидали плантацию. Ликуя, они должны были петь: «Я ухожу в Большой дом! О да! О да! О!»

Они должны были петь хором слова, которые многим показались бы полной бессмыслицей, но которая, однако, была полна смысла для них самих. Иногда я думал, что, просто слушая те песни, можно было больше узнать об ужасах рабства, чем прочитав множество толстых книг с рассуждениями на эту тему.

Будучи рабом, я не понимал всей глубины этих примитивных и явно несвязных песен. Свобода была незнакома мне; так что я не мог видеть и слышать так, как это видели и слышали те, кто не был рабом. Они рассказывали историю о горе, которая была полностью недоступна моему беспомощному уму, это были громкие, длинные и низкие звуки, они тихо шептали молитву и с мучительной болью выплескивали жалобы души. Каждый звук был свидетельством против рабства и молитвой об освобождении от его оков. Звук этих диких криков всегда подавлял мой дух и наполнял меня невыразимой печалью. Меня часто душили слезы, когда я слушал их. Даже сейчас только воспоминания о песнях причиняют мне боль; и, покуда я пишу эти заметки, чувства уже одолевают меня. Слушая их, я впервые начал осознавать, насколько бесчеловечно рабство. Я никогда не смогу избавиться от этого ощущения. Эти песни все еще звучат во мне, усиливая ненависть к рабству и любовь к моим собратьям по неволе. Если кто-то хочет постичь всю убийственность рабства, пусть он окажется на плантации полковника Ллойда в день раздачи и, найдя себе местечко в чаще сосновых лесов, там, в молчании, задумается над звуками, что будут проходить через тайники его души, и если не поймет их, то лишь потому, что «душа его очерствела».

Я бывал часто крайне удивлен, с тех пор как переехал на Север, встречая людей, кто говорил о пении рабов как о доказательстве их удовлетворенности и счастья. Важно понять, что это большая ошибка. Чаще всего рабы поют, когда им очень плохо. Песни раба олицетворяют собой скорбь его сердца; и ему становится легче от них, как только тоскующее сердце утешится слезами. По крайней мере, таков мой опыт. Я часто пел, чтобы заглушить боль, но редко – чтоб выразить счастье. И плакать, и петь от радости было одинаково не свойственно мне, пока я находился в оковах рабства. Пение человека, оказавшегося на необитаемом острове, вполне можно считать проявлением довольства и счастья, как и пение раба: песни обоих пронизаны теми же эмоциями.

Глава 3

У полковника Ллойда был большой и прекрасно ухоженный сад, которым постоянно занимались четыре человека, не считая главного садовника, мистера М’Дюрмонда. Во всем местечке этот сад, вероятно, единственный обладал величайшей притягательностью. На протяжении всего лета сюда съезжались отовсюду – из Балтимора, Истона, Аннаполиса – чтобы посмотреть его. Здесь в изобилии росли фрукты всевозможных сортов, от выносливых яблонь Севера до избалованных Югом апельсиновых деревьев. Этот сад был не последним источником неприятностей на плантации. Его превосходные плоды представляли собой огромный соблазн для стаи голодных мальчишек – собственно, как и для взрослых рабов, принадлежащих полковнику, и мало кому из них хватало добродетели или силы воли сопротивляться ему. Не проходило и дня в течение лета, чтобы кто-то из рабов не получил плеть за сворованные фрукты. К каким только уловкам не прибегал полковник, чтобы удержать рабов за пределами сада. Последней и самой успешной мерой стало то, когда изгородь по всей длине вымазали дегтем; и с тех пор, если раб был хоть чуть-чуть вымазан дегтем, это служило свидетельством того, что он или побывал в саду, или же пытался в него забраться. И в том и в другом случае его жестоко наказывал главный садовник.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: