По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

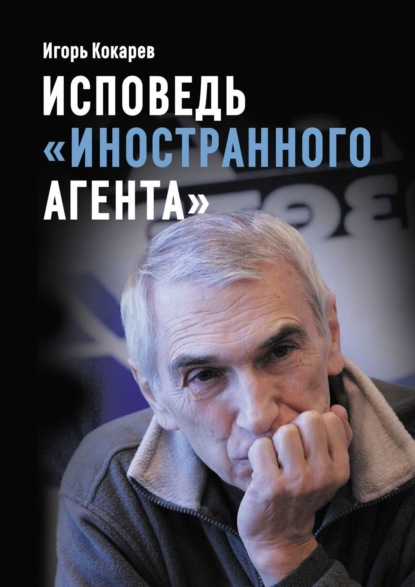

Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Сектор спортивно-массовой работы в Горкоме – это еще и БСМ, бригада содействия милиции. Ну, или «легкая кавалерия». Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на время патрулирования на бульваре, в районе порта. Наши клиенты – фарца и проститутки. Одесса город портовый, он дышит уголовщиной. В моих советниках – бывший уголовник Володя М., асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером кореша будут ждать в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.

Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:

– Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье – в будущем? А моё – здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!

И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед голой, бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.

В нашем кругу выделялась изящная хрупкая Ира Макарова. Утончённая выпускница ленинградской Академии живописи, она поливала советский официоз изобретательным матом и с неподражаемым сарказмом издевалась над моей общественной активностью.

– Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?

Это она меня так называла именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, даже не вдумываясь в ее язвительные шуточки. Мне нравилось то, что я делал в комсомоле. Однажды гомеровским гекзаметром ко дню рождения на специальном свитке написала она критическую оду восторженному комсомольцу. Но почему-то продолжала со мной водиться…

Ира была вхожа в узкий круг не очень «идейных» поэтов и художников Одессы. Художники Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Онуфриев, поэты Юрий Михалик, Леня Мак – где-то рядом существовал опасный мир инакомыслящих, к которым тянуло любопытного комсомольца. Мак, культурист, увалень и философствующий поэт, был мне ближе всех. Но и он был другим. Писал непонятные стихи: «…и тихо-тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, просто читал свои печальные стихи. Тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли. Учился Лёня в политехе, где папа его кафедрой заведовал. Да не доучился. Стихи оказались важней.

В конце концов, поссорился с родителями и укатил в Ленинград. К какому-то неизвестному мне тогда Бродскому. Читал на прощанье, закрыв глаза, его стихи, от которых сладко ныло сердце:

Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы…

В Питере нанялся он в экспедицию на Памир, тюки таскать за академиком. Потому что был он штангистом, бугристым как камни ледникового периода. Недаром днем и ночью молот метал на пустыре за нашей школой. Сила его не раз выручала. Тогда в горах попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал своей огромной массой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил – таки! Академик его потом не отпустил, перевел к себе на океанографический. Брал и в кругостветку в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выслушал приговор, сдал свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование в Горном институте. На него смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.

Потом грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку – Ирку нашу, Макарову. Не сиделось в Одессе, укатил в Москву на Высшие сценарные курсы. Тарковский его сразу возьмёт в свою группу.

В Одессе, на киностудии стал помощником режиссёра у Говорухина, дописывал по ночам сцены с Высоцким, и писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи Михалика, одесского поэта – стукача. Он на очной ставке взял в лицо ему и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась мать с двумя детьми терпеть позор и презрение.

В Нью-Йорке работал Леня таксистом, язык учил. Потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От того брака еще двое детей. Нужно было их кормить – стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе у подножия гор. Пришло время – развелся. Дом с прудом у балкона отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив.

А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она жила там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью моего второго сына, Ивана. Которому суждено будет родиться в Америке по время полугодичного путешествия за рулем от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно…

Вот он, одесский поэт и культурист Лёня Мак спустя каких-то 50 лет. В Америке.

Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, не умея вникнуть в смысл поэтических головоломок, как и разгадать код абстрактных полотен Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Донес инструктор горкома комсомола, похожий на Урию Хипа тип с красивой фамилией Снигирев. Но меня влекли эти люди, тревожил дух их глухого, как мычание, протеста. Чего-то знали они, как и Юрка Бровкин, наверное, чего не доходило до меня, не доставало. Вера в светлое будущее освещала мои горизонты. И шел я к нему безоглядно мимо пленумов и съездов, как мимо ристалищ, капищ…

Бурлила Одесса 60—х молодым задором Дерибасовской, Ланжерона и Аркадии, веселой гульбой возвращавшихся с путины китобоев флотилии «Слава», мелодиями Дунаевского из «Белой акации» в исполнении любимца публики Водяного, победами футболистов «Черноморца», любопытными туристами-иностранцами с их прилипалами-фарцовщиками. Позже назовут нас поколением хрущевской оттепели, шестидесятниками, детьми ХХ съезда, хотя настоящих шестидесятников, там, в Москве, уже публично поносил и оскорблял тот же Хрущев-освободитель. Московские гости рассказывали, как кричал он на нашего кумира Вознесенского, топал ногами на скульптора Неизвестного, обещая заморозки и даже мороз вместо оттепели. Оттепель же в Одессе задавил лично секретарь обкома КПСС Синица, который, конечно, был больше нас в курсе дела.

В одесском горкоме приоткрылись мне тайные пружины советской партийной власти. Банкеты на весь рабочий день в рыбацких совхозах Отрады и Люсдорфа в так называемых инспекционных поездках с милицейским начальством. Столы, накрытые на свежем воздухе, полны деликатесов. Коньяк, водка – вина не жаловали, дамский напиток. Когда они только работают, и те и другие? Но молчу, я теперь один из них, кого льстиво поит и кормит местное начальство. За что только? Жду разговоров о деле, о цели приезда. Что-то не слышно. В чем же суть инспекции? Может, в том, чтобы показаться, напомнить, что мы есть и все видим. Впервые тогда где-то внутри шевельнулось подозрение, что тут что-то не так.

С тех самых пор помню зловещую силу заседаний бюро горкома, на которых теряли сознание здоровенные мужики, лишенные партбилетов за ту или иную провинность перед партией. Так кнутом щелкает в цирке дрессировщик. И падают перед ним на колени дети природы, львы и тигры…

Запомню тоненькие телефонные справочники для служебного пользования с именами и отчествами должностных лиц в Горисполкоме, Горкоме партии, Горздравотделе, ГОРОНО, Жилищно-коммунальном хозяйстве, милиции – словом, все тех, кто на самом деле принимает решения в городе. Часто просто по звонку между собой. Чиновники. Власть. Надсмотрщики. Нужны ли они народу, вот вопрос. А я что делаю среди них, возмутитель отлаженного спокойствия? Это уже вопрос второй…

Проходная сила спецпропусков в страну изобилия и тишина покрытых ковровыми дорожками спецбуфетов, услужливость служебных машин и сладкий номенклатурный мир всемогущества – вот я здесь, внутри, вплотную, кажется, приближен к тайне власти, и все равно ускользает она, как блуждающие взгляды коллег в ответ на мои вопросы. Осторожность, осторожность, осторожность: как бы чего не ляпнуть, не нарушить тайну власти, не загреметь самому.

Но уже что-то и прояснилось: власть эта никакая не народная! Это встроенный в общество механизм управления, цель которого заставить нас трудиться, даже жертвовать жизнью с чувством выполненного долга. А тайна – это потому, что управлять не пахать, это сладкая, полная скрытых привилегий жизнь египетских жрецов, посвященных… Я еще недавно собирался пользоваться ею, чтобы служить людям. А оказалось, попал в шестеренки большой машины, выполнявшей команды, спущенные откуда-то свыше, не то из Киева, не то из самой Москвы…

Последней каплей было то, что случилось однажды в Горкоме партии. Никогда уже не забыть, как выгнал меня из своего огромного кабинета первый секретарь по фамилии Лисица. Я ввалился к нему прямо с поезда с фибровым чемоданчиком и в трикотажным штанах с пузырями на коленках. Спешил радостно поделиться впечатлениями и мыслями о Днепропетровском Дворце культуры, рассказать, что и как будем делать в нашем Одесском Дворце студентов. Спешил к старшему товарищу. А он там из глубины своего необъятного стола с телефонами, просверлил меня неприязненным взглядом, как обыскал, и вдруг цыкнул, подавшись вперед, как на шавку:

– Куда ты пришел в таком виде, сопляк? Это Горком партии, а не Привоз. А ну, вон отсюда!

Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, осмысливая сказанное, пока густая краска заливала лицо и шею. Не нашелся, что ответить и ушёл, пятясь, тихо притворив за собой тяжёлую дверь, не смея взглянуть на секретаршу. Думала ли эта лисица, что убивает сейчас человека, которого хотела вырастить и таки вырастила его партия? Я верил картине Серова «Ходоки у Ленина». А он?

Цинизм кучки посредственностей, создавших свой остров изобилия в море всеобщей нужды и унылой покорности, не хотелось переносить на всю партию. Просто мне попались не те коммунисты. Пройдет целая вечность, пока жизнь своими жерновами перемелет зерна веры-идеологии в муку сомнений, и горький вывод большого русского писателя Виктора Астафьева: «Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна…» станет черствой горбушкой хлеба, что испечется из той муки… И жевать нам ту горбушку и жевать, пока мы не сделаем того, что давно получилось у людей во всем Западном мире: поставим эту власть под контроль.

Прошла молодость, а с ней и краткие шестидесятые. Нет уже кафе на Дерибасовской угол Екатерининской с чудным названием «Алые паруса». Но тянет туда занозистая память, живет в далеком уголке души свободный дух оттепельных скоротечных лет.

Брожу по Одессе, ласкаюсь к камням…

Да здесь я, да здесь я! – шепчу я ветвям.

Бреду, спотыкаясь о бывший асфальт…

Мой голос не тенор, не бас и не альт,

Мой голос – да, стены услышат мольбу! —

Я жить без тебя не могу, не могу!

Глава 2.

Прости, батя, моряк из меня не получился…

В одной руке диплом инженера – механика судовых силовых установок, в другой – заявление об уходе:

«Прошу направить на работу по специальности.»

Бельтюков молча подписал заявление. Видно, понял, что перебрал с инициативой. Но на его круглом лице ничего не отразилось. Сдал я свою волшебную красную книжечку – удостоверение инструктора Горкома комсомола, вспомнив напоследок, как оно работало.

Дело было в Москве, на Зубовской, где сестра приютила меня на несколько дней командировки. Из этого ветхого деревянного строения забрала меня милиция за избиение ее ревнивого мужа. Не бил я его, конечно. Просто когда увидел замахнувшуюся на сестру руку, поднял его за воротник и выбросил в закрытую дверь. Дверь выпала вместе с ним на улицу. Он заорал, стал рвать на себе одежду и звать милицию. У меня забрали паспорт, уволокли в отделение, сунули за решетку, как бродягу без прописки. Очнувшись, я попросил взглянуть на мое удостоверение. Дежурный уставился на красные корочки испуганными глазами:

– Так что ж вы сразу не сказали, Игорь Евгеньевич?

И все сразу изменилось. В камеру затолкали его, а меня с извинениями доставили обратно к сестре. Там мне досталось уже от нее. Но загадочный документ вызвал и у нее уважение…

Помню, как легко после Горкома дышалось в грохочущем дизелями, пропахшем горячим маслом машинном отделении белокрылого лайнера «Литва»! С борта издалека буду рассматривать с изумлением и понятной тоской недосягаемую и всегда почему-то солнечную и теплую заграницу. У пассажирского судна ночью переход, днем стоянка в очередном порту. И замелькали города и страны. Стамбул с запахами жареной рыбы на причалах, Латакия с солнечными пляжами, Хайфа с ее висячими садами, шумная Александрия с египетской экзотикой, золотой Бейрут с уличными базарами, Фамагуста с легендарным замком Отелло, древние Афины, зеленоводый Дубровник с крепостной стеной и прозрачными бухтами – группами по пять человек бегом по магазинам и обратно на судно. Адреса известны заранее, как и места на борту, где прятать от таможни вещи на продажу. Если свой не заложит, за короткий двухнедельный рейс можно годовую зарплату перекрыть. Моряки загранплавания были обеспеченными людьми в Одессе.

На борту тоже кусочек заграницы. Роскошные салоны, круглосуточные бары, бассейны, сауна, музыка и танцы, и длинноногие соблазнительницы в купальниках, в шезлонгах. Пожилых пассажиров глаз как-то не замечает, видимо, болезнь юности. Суда германской постройки, все новенькое – чистота. Медью блестят поручни, краны, ручки, вешалки, пока не свинтит их, не унесет вместе с туалетной бумагой советский турист. Сезон закончится, и ободранное судно поплетется в Болгарию на ремонт, восстанавливать туалеты и каюты… По весне – все сначала.

В Средиземном море жарко, в малюсеньких каютах матросов и мотористов душно, спим на двухъярусных койках, завернувшись от жары в смоченные под краном простыни. Как отец смог отплавать сорок лет, не представляю. Чем жил, если он видел нас три месяца в году? О чем думал, слушая бесконечный шепот трущихся о борт волн?…

Вахта на судне по четыре через восемь. Моя с 4-х ночи до 8-ми утра. Потом с 4-х дня до 8-ми вечера. Долго привыкал вскакивать ночью без десяти четыре, потом отвыкал еще лет пять. Зато вечер твой – бары, музыка, танцы с жадными до приключений незнакомками. Сначала это заводит, но любительниц круизов все прибывает, а в мозгу мысль: и что, вот так рейс за рейсом, год за годом? В отделе кадров удивились, но просьбу удовлетворили, послали плавать на танкер.