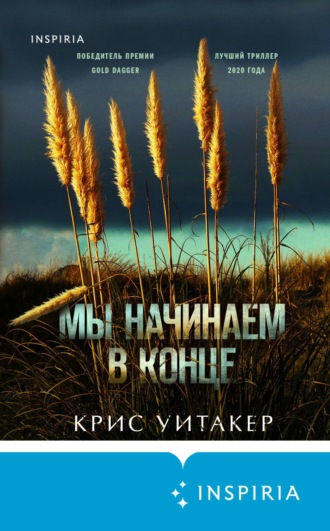

Мы начинаем в конце

Дачесс повернулась к нему спиной, схватила метлу и стала подметать выщербленную дорожку – вот так, резче, еще резче, еще, еще…

Десять минут яростных взмахов. Теперь бросить метлу и нарочито медленно идти к дому. На заднем крыльце Дачесс заглянула в окно кухни. Хэл сидит к ней спиной. Робин – головенка едва виднеется над высокой столешницей – ест сэндвич. А в чашке у него молоко.

Дачесс вспыхнула, шагнула в кухню. Выхватила у Робина чашку, выплеснула молоко в раковину, чашку помыла, распахнула холодильник, достала картонный пакет с соком.

– Мне нравится молоко, – пискнул Робин.

– Нравится, как же! Сок будешь пить, как раньше, когда мы…

– Дачесс… – начал Хэл.

– Заткнись! – Резкий разворот к старику, щекам еще жарче. – Не смей произносить мое имя! Ты обо мне ни хрена не знаешь и о моем брате тоже!

Робин заплакал.

– Хватит, не надо, – мягко сказал Хэл.

– Не смей говорить мне «хватит»! – Дачесс затрясло. Бешенство мешало дышать, горячие волны накатывали одна за другой, не давали опомниться.

– Я сказал…

– Пошел на хрен!

Старик поднялся во весь рост и жахнул кулаком по столу. Его тарелка подскочила, грохнулась на каменный пол, разбилась вдребезги. Дачесс отпрянула. В следующий миг она была уже во дворе. Бежала, работая локтями. Позади остались водоем, подъездная дорожка, выпас. Ноги заплетались на пахоте, впереди маячила роща.

Бег закончился, лишь когда Дачесс споткнулась и ушибла колено. Она долго хватала ртом теплый, тяжелый воздух. Вслух проклинала старика, в ярости пнула дуб. Пронзенная болью, на мгновение опешила, замолчала. А потом, запрокинув голову, исторгла такой вопль, что птицы – целая стая – сорвались, взмыли, испещрили облака оспинами своих тел.

Кейп-хейвенский дом так и стоял перед глазами. Назавтра после похорон Уок собрал их пожитки. На банковском счете Стар не оказалось ни цента. В сумочке нашли тридцать баксов наличными. Стар ничего не скопила для своих детей.

Примерно через милю дугласовы пихты поредели, и Дачесс, потная, с всклокоченными волосами, вышла на шоссе и двинулась дальше по сплошной линии, считая полоски белого дорожного пунктира.

По одной стороне раскинулся луг, обрамленный зубчатым лесом. По другую сторону поблескивала, змеилась река. А небосклон был всюду – синь, бездонная и далекая, как прощение. Дачесс хотела увидеть знак – сухое дерево или серую тучку, – любой намек на распад или хоть на увядание, потому что не может земля оставаться столь прекрасной, когда мамы больше нет.

Знак появился, только не тот, которого ждала Дачесс. «Коппер-Фоллз, штат Монтана» – было написано на дорожной стеле. Ряд магазинов – относительно новые, судя по яркой свежести оранжевого кирпича. Крыши плоские, тенты линялые, флажки повисли, будто тряпки. Билборд с последней выборной гонки, фото Буша и Керри, оба выцветшие, на фоне звезд и полос. Закусочная «Привал охотника»; супермаркет, аптека, общественная прачечная. Кафе-кондитерская. У Дачесс потекли слюнки. Она шагнула к витрине. Там, внутри, за каждым столиком по паре стариков – едят пирожные и слойки, пьют кофе. Снаружи, под тентом, еще один старик уткнулся в газету. Дачесс пошла дальше. Миновала мужскую парикмахерскую, по старинке обозначенную трехцветным цилиндром в стеклянной колбе; вывеска гласила, что здесь можно и побриться. Далее был салон красоты. В раскрытую дверь вырывался горячий воздух, внутри изнывали клиентки.

Улица почти упиралась в гору, внушительную, как вызов или напоминание – мол, дальше наших больше, а я тут горизонт в равновесии удерживаю.

Чернокожий мальчик, мелкий и тощий, стоял на тротуаре; через руку его было перекинуто пальто – даром что солнце жарило на все восемьдесят градусов[20]. Едва Дачесс возникла в его поле зрения, как он упер в нее взгляд и уже не отпускал. Одет он был в брючки на подтяжках, достаточно тугих, чтобы из-под штанин выглянуть, сверкнуть белоснежным носкам; на шее имел галстук-бабочку.

И не отворачивался, нахал, как Дачесс ни буравила его глазами.

– Чего вылупился?

– Не каждый день ангела увидишь.

Движением подбородка Дачесс выразила все, что думала про галстук-бабочку.

– Меня зовут Томас Ноубл.

Представился – и дальше пялится, даже рот приоткрыл.

– Хватит меня разглядывать, извращенец!

Дачесс толкнула его, он упал – на задницу шлепнулся. Сидел в пыли, а все равно таращился на Дачесс – снизу вверх, сквозь толстенные стекла очков.

– Оно того стоило – падение, в смысле. Потому что ты меня коснулась.

– В этом городе что, все умственно отсталые или только ты?

Всю дорогу к дальней скамейке Дачесс лопатками чувствовала взгляд Томаса Ноубла.

Она уселась и стала наблюдать. Вялое копошенье, а не жизнь в этом Коппер-Фоллз; дремоту нагоняет.

К скамейке подошла женщина лет шестидесяти, до того расфуфыренная, что Дачесс очнулась от полусна. Туфли на высоченных каблуках, яркая помада, парфюмом на всю улицу пахнет, волосы уложены волнами, будто она только-только из салона красоты.

Женщина поставила рядом с Дачесс сумочку от Шанель, сама устроилась на краешке скамейки.

– Ну и жара.

Акцент был незнаком Дачесс.

– Я своему Биллу всю плешь проела: установи, говорю, кондиционер уже наконец-то. И что ты думаешь, он меня слушает?

– Я думаю, что мне пофиг. И Биллу, наверное, тоже.

Женщина рассмеялась, вставила сигарету в мундштук и прикурила.

– Говоришь так, будто знакома с моим Биллом. Или будто у тебя папа из того же теста – возьмется за дело, а на середине бросит… Впрочем, деточка, все мужчины таковы.

Дачесс нарочито громко вздохнула – может, удастся отвадить ее одним скучающим видом, без грубостей.

Женщина извлекла из сумки бумажный пакетик, а из пакетика – два пончика, один из которых протянула Дачесс.

Та пыталась делать вид, что пончик ее не волнует, но женщина тряхнула пакетиком у нее перед носом, будто приманивая пугливого зверька.

– Пробовала пончики от Черри?

Дачесс не выдержала. Постаралась хотя бы откусить поделикатнее; просыпала сахарную крошку на джинсы.

– Ну как? Лучший пончик в твоей жизни, верно?

– Ничего, съедобный.

Взрыв смеха – словно Дачесс отпустила удачную шутку.

– Знаешь, я бы, наверное, дюжину в один присест умяла. Пыталась ты когда-нибудь съесть целый пончик и ни разу не облизнуться?

– Зачем это?

– А давай на спор – кто первый губы облизнет? Увидишь: это труднее, чем кажется.

– В вашем возрасте – наверное, да.

– Женщине столько лет, на сколько при ней себя ощущает мужчина.

– А Биллу сколько?

– Семьдесят пять.

Последовала горькая усмешка.

Дачесс занялась пончиком. Глазурь щекотала губы, однако Дачесс терпела, не облизывалась. Женщина тоже держалась, но хватило ее ненадолго. Сахарная щекотка сделалась невыносимой, и женщина быстро провела языком по губам. Дачесс ей на это указала. Реакцией стал хохот, столь громкий, что Дачесс еле подавила улыбку.

– Кстати, меня зовут Долли. Как Долли Партон[21], только без бюста.

Дачесс не отвечала, держала паузу. Чувствовала на себе вопросительный взгляд. Наконец Долли, смутившись, отвернулась.

– Я – вне закона. Незачем вам светиться рядом со мной.

– У тебя есть кураж, а он мало кому дается.

– Знаете, что написано на могиле Клэя Эллисона? «Все, кого он убил, заслуживали смерти». Вот где кураж.

– Ну а имя есть у той, которая вне закона?

– Дачесс Дэй Рэдли.

В глазах Долли отразилось нечто похожее на жалость.

– Я знакома с твоим дедушкой. Прими мои соболезнования.

Этот спазм в груди, эффект перекрытого кислорода; не смотреть на Долли, перевести взгляд на улицу, уставиться на собственные кроссовки – может, тогда глазам не будет так горячо.

Долли вынула сигарету из мундштука, ни разу не затянувшись.

– Вы не покурили.

Она улыбнулась, блеснула ровными зубами.

– Курить вредно – хоть Билла моего спроси.

– Зачем тогда у вас сигареты?

– Отец однажды застукал меня за курением. Так поколотил, что мало не показалось. Ну я и стала курить ему назло. Тайком, конечно. Хотя мне даже запах дыма никогда не нравился. Ты, наверное, думаешь: вот же привязалась, старая кошелка?

– Да.

На плечо Дачесс опустилась ладошка. Он стоял перед ней и широко улыбался: кудряшки прилипли к потному лобику, под ногтями грязь.

– Меня зовут Робин.

– Рада познакомиться, Робин. Я – Долли.

– Как Долли Партон?

– Только без сисек, – уточнила Дачесс.

– Маме нравилась Долли Партон. Мама песню ее часто пела – ну эту, «С девяти до пяти»[22].

– Сама себя высмеивала, потому что она-то как раз ни на одной работе не задерживалась.

Долли пожала Робину руку и сообщила ему, что во всю жизнь ей повстречалось от силы три-четыре столь же симпатичных мальчика.

Лишь теперь Дачесс заметила Хэлов старый грузовик, припаркованный на противоположной стороне улицы. Сам Хэл привалился спиной к капоту.

– Робин, Дачесс, надеюсь, скоро увидимся. – Долли угостила Робина пончиком и пошла прочь, на ходу кивнув Хэлу.

– Дедушка знаешь как беспокоился? Пожалуйста, Дачесс, веди себя хорошо.

– Я – вне закона; или забыл? Неприятности сами меня находят.

Робин печально глядел на нее снизу вверх.

– Попробуй-ка лучше съесть целый пончик и ни разу не облизнуться.

Он перевел глаза на пончик.

– Слишком просто.

– Тогда вперед.

Робин не сдержался уже после первого кусочка.

– Вот ты и облизнул губы.

– Нет, не облизнул.

Вместе они направились к грузовику. Кудлатые облака валили с горы, наседали, теснили день, отвоевывали себе ярд за ярдом в шатре небосвода.

– Я скучаю по маме.

Дачесс крепче стиснула ручонку Робина. Ее собственные чувства не умещались в слово «скучаю», а как их определить, она еще не знала.

* * *Тридцать лет в одном помещении, металлические унитаз и умывальник, выщербленные стены с процарапанными надписями. Дверь, которую открывают и закрывают ежедневно в строго определенное время.

«Исправительное учреждение графства Фейрмонт». Солнце, бледное и безжалостное вне зависимости от времени года. Уок поднял глаза на видеокамеру и снова перевел взгляд на заключенных. Их вывели на прогулку. Скованные одной цепью, они казались деталями пазла, которые некуда приткнуть.

– Сколько уже бывал здесь, а никак не привыкну, что все такое блеклое.

– Понятно. У вас там, на побережье, синева рулит, – усмехнулся Кадди.

Прикурил, предложил Уоку сигарету. Тот жестом отказался.

– Не куришь, что ли?

– Нет. Даже не пробовал никогда.

На баскетбольной площадке шла игра. Заключенные сбросили куртки, их спины и плечи блестели от пота. Один парень не удержал равновесия, вскочил, хотел принять боевую стойку, но покосился на Кадди и мигом подавил агрессию. Игра продолжалась – яростная, словно на кону сама жизнь, словно проигрыш равен смерти.

– В душу он мне запал, – говорил между тем Кадди.

Уок обернулся к нему, но тот не сводил глаз с баскетбольной площадки.

– Правда, в те времена мне казалось, что некоторых осудили зря. Я тогда только на службу поступил. Не в наружную охрану, нет – мне этаж дали патрулировать. Вот я и наблюдал. Доставят, бывало, какого-нибудь «белого воротничка» – адвоката или банковского служащего, – я и думаю: нет, этот точно не отсюда, не такое он совершил, чтобы тут сидеть. Теперь иначе думаю: что зло – оно однородное, без степеней. Есть черта, за нее переходить нельзя, и точка. Заступил на дюйм – всё, виновен.

– Почти каждый человек хоть раз в жизни да приближается к этой черте.

– Ты же не приблизился, Уок.

– Так я еще и жизнь не прожил.

– Винсент перешел черту в пятнадцать. В ту ночь, когда его доставили, дежурил мой отец. Журналистов понаехало… А судья сказал: всё, поздно. Это уже я сам помню.

Это помнил и Уок.

– Отец говорил, хуже ночи у него за всю службу не было – а ты сам можешь представить, чего он тут навидался. Но пацана в камеру сажать? Ведет он его, а заключенные руки просунули сквозь решетки – ор, грохот. Правда, пара человек тихо сидели. Зато остальные… Встречу устроили, в своем понимании.

Уок вцепился в ячеистую сетку тюремного забора. Пальцы судорожно скрючились, и никак не получалось сделать вдох.

– Мне тогда было девятнадцать. – Кадди затушил окурок, но почему-то не выбросил, продолжал мять. – Всего на четыре года больше, чем Винсенту. Меня в его отсек определили, на третий этаж. И я в нем не убийцу видел, а пацана обычного, вроде товарища по школе или младшего брата. Он мне сразу понравился.

Уок улыбнулся.

– Он у меня из головы не шел. Со смены вернусь домой – о нем думаю. И в отпуске тоже, и даже на свидании: сам в кино сижу с девчонкой, а мысли – про Винсента.

– Серьезно?

– Ну да. Жизни наши сравнивал. Похожи они были бы – если б не единственная ошибка. Зато какая! Малышку насмерть задавить. Господи… Ведь не один ребенок погиб, а два – с Винсентом два выходит, говорю. И вот он снова здесь. Значит, никакое это было не исправление, если новая трагедия случилась. Значит, вообще всё зря.

Те же мысли посещали и Уока.

– Я радовался, что ты приехал его забирать. Конец главы, которая сильно затянулась. Прикидывал: ничего, Винсент сначала начнет. Время есть. Какие наши годы, верно?

– Верно, – ответил Уок, а сам подумал о болезни. Он не готов – ни к самим метаморфозам, ни к их скоропостижности.

– Говорили, Винсенту от меня слишком много поблажек – гулять дозволено дольше, чем остальным, и бог знает что еще. Я и не отрицаю. Я всё делал, что мог. У него ведь жизни никакой не было – так, прозябание… Вот я ему жизнь и отпускал по кусочку. Кто виноват, кто нет, кого правильно осудили, кого неправильно – не нашего ума дело. Мы выполняем свою работу, так?

– Так.

– Я этот конкретный вопрос вообще не задаю. За тридцать лет никого ни разу не спросил.

– Он этого не делал, Кадди.

Тот стал ловить ртом воздух, будто слишком долго в одиночку мучился заявленным вопросом. Наконец отдышался и отворил ворота.

– Комнату я для вас выхлопотал, Уок.

– Спасибо.

Перспектива встречи с Винсентом в общей комнате страшила Уока. Отделенный от него плексигласом, Винсент говорить не станет, это ясно.

Вслед за Кадди Уок прошел в помещение с голыми стенами, с единственным металлическим столом и двумя стульями. В таких комнатах осужденный и адвокат обсуждают дальнейшие действия; здесь вспыхивает и гаснет надежда.

Винсент расписался, где положено. Кадди снял с него наручники, выразительно взглянул на Уока и вышел.

– Ну и чего ты своей молчанкой добиваешься? – начал Уок.

Винсент уселся напротив, закинул ногу на ногу.

– Слушай, Уок, а ты похудел.

Действительно, он сбросил еще пару фунтов. Теперь съедал только завтрак, а потом целый день перебивался кофе. От голодовок болел живот – не то чтобы сильно, нет. Боль, тупая, подвывающая на одной ноте, казалась признаком, что организм снова подвластен Уоку. Таблетки делали свое дело, состояние оставалось стабильным. Уок довольно бодро двигался и даже, забывшись, принимал это благо как должное.

– Может, скажешь, что вообще происходит, Винсент?

– Я ведь письмо тебе написал.

– Ну как же! «Прости» – вот что в нем сказано.

– Это от сердца.

– А остальное?

– Я все обдумал. Сделай как я прошу.

– И не рассчитывай. Твой дом я продавать не стану. По крайней мере, до суда. Будет приговор – будет определенность насчет будущего.

Винсент вроде обиделся. Словно об одолжении попросил, а Уок проявляет черствость. В письме он выразился предельно ясно. Почерк у него был настолько красивый, что Уок перечел письмо дважды. «Продай мой дом, – убеждал Винсент. – Дикки Дарк дает миллион, я согласен».

– Чек он мне уже выписал. Твоя задача – оформить документы.

Уок покачал головой.

– Погоди, мы тебя вытащим…

– Дерьмово выглядишь.

– Со мной порядок.

Помолчали.

– Дачесс и Ро… в смысле, мальчик. Ее братишка. – Винсент произносил имена боязливо, словно был недостоин даже говорить об этих детях.

– Потерпи, Винсент. Не пори горячку. Мы это еще обсудим, мы что-нибудь придумаем. Тебе надо просто выждать время.

– Чего-чего, а времени у меня полно.

Уок достал из кармана пачку жевательной резинки, одну пластинку протянул Винсенту.

– Контрабанда, – заметил тот.

– Она самая.

Напрасно Уок искал в его лице вину или раскаяние. Ни того ни другого не было. Мелькнула мысль, что Винсент почувствовал себя лишним на воле и придумал, как вернуться туда, где ничего не надо решать самому. Уок эту мысль отмел. Бред полнейший. Винсент все время прятал глаза – встретится с ним взглядом на миг, не дольше – и смотрит в сторону.

– Я знаю, Вин.

– Что ты знаешь?

– Что это сделал не ты.

– Виновность определяется задолго до того, как совершается преступление. Просто люди этого не понимают. Им кажется, у них есть выбор. Потом, когда уже ничего не изменить, они прокручивают ситуацию, лазейки ищут: а если б я вот так поступил, а если б вот этак… На самом деле, повторись всё, человек сделал бы то же самое.

– Сказать тебе, почему ты отмалчиваешься? Потому что я тебя сразу поймаю на нестыковках. Не прокатывает твой самооговор, Вин.

– Это не самооговор.

– Допустим. Где тогда оружие?

Винсент сглотнул.

– Найди мне адвоката, пожалуйста.

Уок выдохнул с облегчением, улыбнулся, хлопнул ладонью по столу.

– Давно бы так. Есть у меня парочка толковых ребят, как раз на особо тяжких специализируются.

– Мне нужна Марта Мэй.

Рука Уока застыла в воздухе, не успев опуститься на столешницу и продолжить отбивать победный ритм.

– Не понял.

– Марта Мэй. Ни с кем другим говорить не стану.

– Она же ведет семейные дела.

– Или Марта, или никто.

Уок помолчал.

– Почему именно она?

Винсент опустил глаза.

– Да что с тобой такое? Я тебя тридцать лет прождал. – Уок шарахнул рукой по столу. – Очнись, Винсент. Не одну твою жизнь на паузу поставили, слышишь?

– Выходит, мы с тобой почти одинаково эти годы прожили, так, что ли?

– Я не то имел в виду. Я хотел сказать, нам всем было тяжело. И Стар в том числе.

Винсент поднялся.

– Подожди.

– Чего тебе еще, Уок? Что ты сейчас такое важное сообщишь?

– Бойд с окружным прокурором будут требовать, чтобы тебя приговорили к высшей мере.

Фраза повисла в воздухе.

– Уговори Марту, а я все подпишу.

– Речь идет о смертной казни. Господи, Винсент… Одумайся уже наконец.

Тот стукнул в дверь, вызывая охрану.

– Увидимся, Уок.

На прощание – фирменная полуулыбка с этим свойством переносить на тридцать лет в прошлое и удерживать Уока всякий раз, когда он уже готовился поставить крест на Винсенте Кинге.

14

В то первое воскресное утро они спали до восьми.

Дачесс проснулась раньше, чем Робин. Лежала и смотрела на притулившегося к ней мальчика со смугло-золотой мордашкой. Солнце любило Робина, он всегда легко загорал.

Дачесс поднялась, скользнула в ванную, выхватила взглядом собственное отражение. Она похудела, если не сказать «отощала»; щеки запали, ключицы выпирали устрашающе. С каждым днем Дачесс все больше походила на Стар; теперь даже Робин упрашивал ее съесть хоть что-нибудь.

Лишь когда она шагнула из ванной, взгляд упал на новое платье. Цветочки по подолу – вроде маргаритки. Рядом – вешалка с белой хлопчатобумажной рубашечкой и черными брючками. Этикетки целы, на них указан размер – 4–5.

Дачесс только предстояло приноровиться к звукам старого дома, и по лестнице она спускалась с опаской, отмечая про себя, какие ступеньки скрипят, а какие нет. Она замерла возле кухонной двери. Хэл в начищенных ботинках, в рубашке с жестким воротничком варил кофе. Живо обернулся, хотя Дачесс была уверена, что подкралась совершенно бесшумно.

– Я купил тебе платье. Сейчас поедем в церковь, в Кэньон-Вью. Каждое воскресенье будем ездить.

– Никаких «мы». Говори за себя. Я ни в какую церковь не поеду, и мой брат тоже.

– Детям в церкви нравится. После проповеди всегда бывает угощение – торт. Я уже сказал Робину, и он хочет ехать.

Ну еще бы. Робин, маленький иуда, за кусок торта на все готов.

– Езжай, а мы здесь подождем.

– Не могу вас одних оставить.

– Тринадцать лет оставлял, а теперь не можешь?

Хэл ничего не сказал в свое оправдание.

– В любом случае рубашка и брюки не годятся. Робин носит шестой размер. Ты не знаешь даже, сколько лет твоему родному внуку.

Хэл сглотнул.

– Прости, ошибся.

Дачесс шагнула к плите и налила себе кофе.

– С чего ты вообще решил, будто Бог существует?

Хэл указал на окно. Дачесс проследила его жест.

– Не вижу ничего особенного.

– Не лукавь, Дачесс, ни с собой, ни со мной. Всё ты видишь.

– Мне лучше знать.

Хэл смотрел на нее напряженно; казалось, он давно готов к отповеди.

– А сказать, что я и впрямь вижу? Слушай. Я вижу старика, у которого середка давно сгнила. Этот старик сам поломал свою жизнь, и теперь у него ни семьи, ни друзей. Он может умереть в любой момент – но хоть бы кто по этому поводу взгрустнул. – Дачесс изобразила невинную улыбку. – Возможно, смерть настигнет старика в пшеничном поле, на этой его грёбаной собственной земле, осиянной светом Господним. Он рухнет и будет лежать, пока не позеленеет. А найдет его водитель грузовика-цистерны, и вот по каким признакам: над полем он увидит вороньё – сотню черных ворон. Мясо с костей к тому времени обглодают звери. Только это неважно: ведь скелет сразу же зароют, безо всякого прощания – потому что прощаться будет некому.

Хэл взял чашку с кофе, и Дачесс удовлетворенно отметила, что рука у него дрожит. Хотела продолжить, рассказать старику о своей малютке-тетушке, о милой Сисси – ее могилка давно заросла бы, одичала, ведь Стар за ней не ухаживала – мужества в себе не находила, а сам Хэл вообще свалил из штата. Если б не Дачесс, не ее поездки на велике за полевыми цветами, тетя Сисси гнила бы в полном забвении…

Дачесс вовремя обернулась. В дверях стоял Робин.

Живо взобравшись на стул напротив Хэла, он сообщил:

– А мне торт снился!

Хэл многозначительно взглянул на Дачесс.

– Ты ведь с нами? – напрягся Робин. – Ты поедешь в церковь? – По глазам было видно, до какой степени Дачесс нужна брату. – Поехали, а? Не за Богом, а за тортом. Пожалуйста, Дачесс!

Она взлетела на второй этаж, сорвала платье с вешалки-плечиков, крючком зацепленной за дверь спальни. Рванулась в ванную, открыла шкафчик, где хранились пластыри, мыло и шампунь; нашарила ножницы и приступила к работе.

Сначала разобраться с длиной. Приструнить маргаритки, а то ишь как разрослись. Пусть дурацкий лужок обрывается повыше середины ее незагорелого бедра. Спине следует виднеться сквозь прорехи. Дырка повыше пупка тоже не помешает. Причесываться Дачесс не стала – наоборот, разлохматила волосы. Сандалии, купленные Хэлом, от ее пинков полетели через всю комнату. Дачесс извлекла из-под кровати свои старые кроссовки. На коленке была царапина – результат бегства сквозь жесткие и высокие, в ее рост, колосья. Возле локтя – порез; Дачесс знала, что ему не зажить. Имей она бюст, еще и декольтировала бы платье спереди.

Робин и Хэл ждали во дворе. Хэл еще накануне вымыл грузовик, Робин ему помогал. Работали вечером. Намыливали, обливали чистой водой, вытирали замшей металлические бока, в которых отражалось закатное солнце.

– Боже, – выдохнул Робин при появлении Дачесс.

Хэл застыл на месте, несколько секунд таращился, затем, без комментариев, сел за руль.

Миновали чье-то ранчо, поехали параллельно линии электропередачи – ржавый железобетон столбов, гул в проводах не слышен из-за тарахтенья мотора. С восточной стороны, словно червяк, почуявший дождь, вылезла труба, чтобы ярдов через пятьсот снова нырнуть под землю.

Через десять минут попался дорожный указатель – простой столб с надписью «Штат Сокровищ».

– Там написано «сокровищ»? – уточнил Робин.

Дачесс погладила ему коленку. Не зря она каждый вечер по десять минут с ним читает. Робин умный, это уже сейчас понятно; точно не в мать уродился, и самой Дачесс скоро будет за ним не угнаться. А пока она должна уберечь его от прошлого, чтобы не опутывало ему ножки, не тащило назад, как хищный плющ.

– У нас тут полезные ископаемые.

Хэл не выпустил руля, только на мгновение оглянулся и вскинул брови, удивляясь познаниям Робина.

–Oro y Plata. По-испански – «Золото и серебро».

Робин хотел присвистнуть. Получилось у него не очень.

На западе темнел лес Флатхед; только до него было далеко, и кто там пасся, на подступах к этому лесу, в бесконечных прериях – бизоны или обычные коровы, – Дачесс разглядеть не могла.