По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

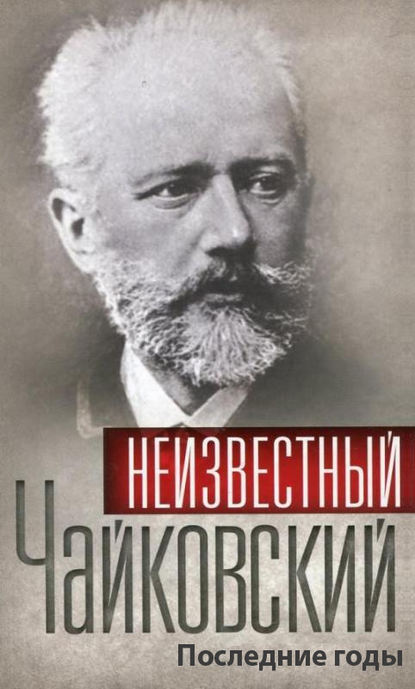

Неизвестный Чайковский. Последние годы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Неизвестный Чайковский. Последние годы

Сборник

Гении и злодеи

Настоящее издание – попытка приблизить современников к личности и творчеству гениального русского композитора. Здесь описаны события последних пяти лет жизни П.И. Чайковского (1888–1893), когда им были созданы величайшие произведения – оперы «Иоланта» и «Пиковая дама», музыка к балету «Щелкунчик» и Шестая («Патетическая») симфония, которой он впервые дирижировал сам.

В книге, основанной на личной переписке Чайковского с братьями Анатолием и Модестом, композитором Сергеем Танеевым, поэтом Константином Романовым, Надеждой фон Мекк и другими, читателям откроется таинственный внутренний мир человека, музыке которого полтора века поклоняется мир и чьи произведения до сих пор являются самыми исполняемыми на земном шаре.

Неизвестный Чайковский. Последние годы

«Я всегда полон тоски по идеалу…»

Вместо предисловия

Если искать сходства в поэзии и музыке, – а что есть музыка, как не поэзия в звуках, и разве поэзия не вечная спутница, союзница музыки, – то, кажется, нет более гармоничного сближения, чем Пушкин и Чайковский. Сходство тут не только в мелодизме стиха и поэтичности музыкального языка. В совершенстве, просветляющем в любую эпоху смысл нашего бытия, в ясновидящей любви и сострадании, вседоступности гениальной простоты и задушевности, национальном русском достоинстве и той самой всечеловечности, о которой говорил Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине в день открытия опекушинского памятника поэту в Москве. И еще в чем-то непостижимо загадочном, что вызывает в памяти пушкинские образы, стоит зазвучать музыке Чайковского.

Всю свою творческую жизнь, начиная с юношеского романса «Песнь Земфиры» по поэме «Цыганы», Чайковский снова и снова возвращался к Пушкину, восхищаясь необыкновенной музыкальностью его вдохновенного поэтического слова, тем, что он «силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных стен стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть и музыка».

Конечно, было бы очевидным преувеличением «отдавать» всего Пушкина только Чайковскому, равно как и всего Чайковского – Пушкину. Гений великого поэта – многогранный и многоликий – притягивал и вдохновлял М.И. Глинку и А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, а впоследствии С.В. Рахманинова и нашего выдающегося недавнего современника Г.В. Свиридова… В огромном наследии композитора – обилие произведений, и в том числе симфонических, в основу которых положена литературная классика.

Великая мировая литература подвигла П.И. Чайковского на создание грандиозных увертюр-фантазий и симфонических фантазий – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Буря» по Шекспиру, «Франческа да Римини» по «Божественной комедии» Данте, симфонии «Манфред» по Байрону, опер «Орлеанская дева» по трагедии Шиллера и «Черевички» (в первоначальной редакции «Кузнец Вакула») по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», а также более ста романсов на стихи Фета, Апухтина, А.К. Толстого, Плещеева, Полонского, Константина Романова, Майкова, Сурикова…

Пушкин и Чайковский. Они были бы современниками, если б насильственно не прервали жизнь Поэта. Но современниками разных поколений – отцов и детей. Они могли бы встретиться даже в Каменке, на Украине: и тот, и другой бывали здесь не раз… Но их пути пересеклись иначе. Без Пушкина, так же, как и без Глинки, Чайковский никогда не был бы таким, каким мы его знаем. Как человек и художник, он был воспитан ими, их творчеством.

С ранних лет мучимый тоской по совершенству, Чайковский был потрясен до глубины души поэтичностью онегинской Татьяны, ее «полной чистой, женственной красоты девической душой», ее «мечтательной натурой, ищущей смутно идеала…». С детства влюбленный в образ Татьяны и очарованный стихами Поэта, он однажды, проведя бессонную ночь, с восторгом перечитал «Евгения Онегина», тут же набросав сценарий.

«Ты не поверишь, – спешил поделиться композитор, вовсю увлеченный работой, с братом Модестом, – до чего я ярюсь на этот сюжет. Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений (намек на бытующие в то время фабулы оперных спектаклей. – Т.М.), всякого рода ходульности! Какая бездна поэзии в «Онегине»! Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки».

Собственно недостатки эти, объясняющиеся, как казалось Петру Ильичу, «сценическими неудобствами» и отсутствием привычных театральных эффектов, были, по сути, достоинствами – новаторством первой лирической русской оперы, названной им из скромности перед Пушкиным «лирическими сценами». Тут нельзя не вспомнить следующее. Несколько ранее один из последовательных недоброжелателей композитора, Цезарь Кюи, вынося свой суровый приговор предшествующей «Онегину» опере «Опричник» (по пьесе И.И. Лажечникова), в числе наиболее порицательных оценок высказал, быть может, самое уничижающее автора, что эта вещь хуже итальянских опер. И хотя сам Чайковский был себе лучшим – строгим и беспощадным – критиком, такое мнение коллеги-соотечественника не могло не оскорбить его патриотических чувств прежде всего потому, что он, как никто другой, был обеспокоен тогдашним существованием и дальнейшей судьбой отечественного оперного искусства, вытесненного из собственного дома предприимчивыми иностранцами.

«В качестве русского… – сокрушался великий музыкант, – могу ли я, слушая трели г-жи Патти, хоть на одно мгновение забыть, в какое унижение поставлено в Москве наше родное искусство, не находящее для приюта себе ни места, ни времени? Могу ли я забыть о жалком прозябании нашей русской оперы в то время, когда мы имеем в нашем репертуаре несколько таких опер, которыми всякая уважающая себя столица гордилась бы, как драгоценнейшим сокровищем?»

Всем существом преданный родине («Я остаюсь и навеки останусь верен России»; «Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку-Русь вообще и ее великорусские черты в особенности») и, как он любил говорить, «русскому элементу» в музыке, то есть родственным с народной песней приемам в мелодии и гармонии, Чайковский не в меньшей степени, чем Пушкин, выразил в этом вдохновенном творении свою неизбывную любовь к «русскому человеку, к русской речи, русскому складу ума, русской красоте лиц, русским обычаям». Как и потрясающая своей эмоциональной стихией Четвертая симфония, сочинявшаяся параллельно с гениальной оперой, «Евгений Онегин» стал исповедью души композитора, жаждавшей излияния посредством музыки. А исповедовался он в том, чем было в ту пору переполнено его одинокое сердце.

Чайковский приближался к последнему пушкинскому возрасту – тридцати семи, переживая «критическую минуту» жизни: «Я приступаю к женитьбе не без волнения и тревоги, однако ж с полным убеждением, что это необходимо». Но роковая, как казалось, встреча с Антониной Милюковой, написавшей ему, подобно Татьяне Лариной, письмо с пылким признанием в любви, обманула надежды. Брачный союз распался через несколько недель, оставив осадок лютой злобы к бывшей жене и долго не проходящую депрессию. В письме к своему «доброму, невидимому гению» Надежде Филаретовне фон Мекк (они никогда не встречались, Петр Ильич был моложе влюбленной в него меценатствующей баронессы на девять лет) Чайковский открывался: «…Испытал ли я полноту счастья в любви… нет, нет и нет!!! Впрочем, в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня: понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: да, да и да, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви».

Поначалу Чайковский завершил «Онегина» счастливым концом, соединив Евгения и Татьяну. Но события собственной жизни вернули его к литературному первоисточнику. Позже в «Пиковой даме» композитор, напротив, усилит драматическую развязку пушкинской повести: недостижимость счастья приведет к гибели Германа и Лизу.

«Евгений Онегин» с его поэтичностью, искренностью и скромностью чувств, с его русскими характерами и атмосферой, впервые поставленный, по желанию автора, силами студентов Московской консерватории (1879), вскоре стал событием профессиональной сцены (Большой театр, 1881), ознаменовавшим национальный этап в жизни отечественного оперного театра. Еще при жизни автора опера получила мировую известность. Но если «Евгений Онегин» – только восхождение Чайковского к славе, то «Пиковая дама» – ее вершина. Их разделял путь в двенадцать лет, который дал России и миру десятки выдающихся произведений художника – симфонических, инструментальных, оперных, камерных (Чайковский создал целую панораму музыкальных сочинений в самых разных жанрах и для самых разных инструментов), и в том числе трио «Памяти великого художника», одухотвореннейшую Пятую симфонию, народную музыкальную драму «Чародейка», музыку к балету «Спящая красавица», программную симфонию «Манфред». И это помимо его деятельности дирижера, критика, педагога, пропагандиста отечественной культуры, концертных поездок по Европе, принесших русской музыке престиж за рубежом.

Считая такие выступления своим патриотическим, гражданским долгом, делом на пользу родине, Петр Ильич говорил: «Личность моя здесь ровно ни при чем. Русская публика должна знать, что русский музыкант, кто бы он ни был, с честью и почетом поддержал знамя отечественного искусства в больших центрах Европы». Эти бурные, насыщенные творческими событиями годы художника («Право, двух жизней не хватит, чтобы все исполнить, что бы хотелось») вновь отмечены обращением к Пушкину. Одно из них завершилось премьерой оперы «Мазепа» (по поэме «Полтава») в Большом театре (1884), другое – осталось намерением перенести на музыкальную сцену «Капитанскую дочку» и изобразить в опере пушкинского Пугачева, что, однако, в итоге композитор счел для театра по цензурным соображениям невозможным.

Оценивая прежние свои создания как все еще не совершенные, не мастерски сделанные, Чайковский приступил к самому таинственному сочинению – опере «Пиковая дама», которая явилась величайшим проявлением творческого духа. Всего за сорок четыре дня (с конца января по март 1890 года) во Флоренции родилась эта музыкальная драма, по художественной силе равная шекспировским трагедиям и сумевшая поставить пушкинскую повесть рядом с его непревзойденным «Евгением Онегиным».

Даже несмотря на сохраненную в целом авторскую сюжетную канву, расхождение в трактовке образов было очевидным. Превратив Германа из алчущего богатства расчетливого эгоиста в смятенного обстоятельствами и страстно любящего человека, в «жертву случая», Чайковский через страдания собственной изболевшейся, тоскующей души приходит к состраданию своему герою, который становится его вторым «я».

Взявшись за оперу с необычайной горячностью и пылким увлечением, по-настоящему переживая все происходящее в ней вместе с Германом, Лизой (так напоминающей «верный идеал» Татьяны), князем Елецким, даже до того, что одно время боялся появления призрака Пиковой дамы, он писал в письме брату М.И. Чайковскому, автору либретто: «Когда дошел до смерти Германа и заключительного хора, то мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать… (подобного оплакивания своего героя со мной еще никогда не бывало, и я старался понять, отчего это мне так хочется плакать). Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, – а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным».

Крушение надежд, трагическое столкновение неистовой, ранимой, рвущейся к лучшему одинокой души с несовершенством и тщетной суетностью мира и, в конце концов, с роковой неотвратимостью судьбы – тема «Пиковой дамы», еще ранее заявленная в симфонии «Манфред», а, в сущности, духовный конфликт жизни самого Чайковского – подведут его к предсмертному, пронзительнейшему высказыванию в музыке – Шестой (Патетической) симфонии.

Невиданная мировая слава при жизни, какой не удостаивался ни один из русских композиторов, непреходящий успех на родине – и личная неудовлетворенность, острое желание бегства в уединенный уголок, в глушь, подальше от улюлюкающей толпы. «Блеск и суета большого света не рассеют вечной, томительной тоски» – слова, которых нет у Пушкина, написанные автором оперы для Онегина в сцене петербургского бала, как и очень многое у Чайковского, автобиографичны. «Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное…» – это из послания уважаемому им человеку и композитору Александру Константиновичу Глазунову в дни работы над «Пиковой дамой» из Флоренции.

Чайковский предчувствовал скорый конец. Он умер в петербургской гостинице через несколько дней после премьеры своей Патетической симфонии, которой дирижировал сам. Версии его смерти до сих пор будоражат воображение, настолько неожидан для окружающих и загадочен был этот уход. В расцвете сил (правда, на последних фотографиях 53-летний композитор походил на глубокого старца), в зените славы…

«Я могу положа руку на сердце сказать, что совесть моя чиста и что мне нечего стыдиться; но думать, что когда-нибудь будут стараться проникнуть в интимный мир моих чувств, мыслей, во все то, что в течение жизни я так бережно таил от соприкосновения с толпой, очень тяжело и грустно. В этой борьбе между стремлением к славе и отвращением к ее последствиям заключается даже трагический элемент», – эти рассуждения композитора о полярных составляющих славы тем более трагичны в наше глумливое, оскверняющее истинные ценности время.

Все достоверное, документальное, что касается русского гения музыки, собрано в книге «Жизнь Петра Ильича Чайковского», составленной его младшим братом Модестом (1850–1916), драматургом, либреттистом, театральным критиком. Настоящее издание – завершающая часть этого бесценного для потомков труда – охватывает пять последних лет жизни композитора. Своеобразная автобиографическая повесть, как бы рассказанная словами его писем и дневников, книга с хронологической последовательностью и вместе с тем душевной откровенностью воспроизводит дни П.И. Чайковского 1888–1893 годов, высвечивая разные стороны этой непостижимой личности, всегда полной тоски по идеалу.

Татьяна Маршкова

1885[1 - Печатается по изданию: Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. В 3 т. Т. 3. М., – Лейпциг, 1903.]

I

После морального кризиса, пережитого во второй половине 1877 года, Петр Ильич искал и нашел спасение в удалении от всего, что в прежнем образе жизни требовало напряжения и борьбы с природными склонностями.

Во-первых, от всякой обязанности, от всякого труда вне музыкального творчества, т. е. от того, что впоследствии он называл «не настоящим» своим делом, считая «настоящим» одно сочинительство. Потом – от людей. Самим собой, как он часто выражался и на словах, и в письмах, Петр Ильич чувствовал себя только в одиночестве и в тесном кругу близких, где говорил, когда есть что сказать и когда хотелось что-нибудь сказать. «С чужими, – писал он в одном из писем, – я не умею быть самим собой, ибо натура моя не цельная, а в высшей степени надломленная. Как только я не один, а с людьми чужими и новыми, то вступаю незаметно для себя в роль любезного, кроткого, скромного и притом будто бы крайне обрадованного новым знакомством человека, инстинктивно стремясь всем этим очаровать их, что по большей части и удается, но ценой крайнего напряжения, соединенного с отвращением к своему ломанию и неискренности. Хочется сказать «убирайтесь ко всем чертям!», а говоришь любезности и иногда даже так увлекаешься, что входишь в роль и самому становится трудно отличить, где говорит настоящее «я» и где ложное, кажущееся».

Бежать от этого «крайнего напряжения», спрятаться от людей, уйти от всякого долга, сопряженного с насилием врожденных склонностей, в обстановку, где бы «настоящее я» исключительно могло отдаваться «настоящему» делу, было главным условием выздоровления.

В первое время после недуга доведенная до высшей степени чувствительность обращает самую незначительную «обязанность» действовать наперекор натуре в страдание, самых близких и преданных людей – в чужих. С присущею ему мнительностью Петр Ильич боится прочесть укор в их взглядах. Даже такие любимые и испытанные друзья, как Н. Рубинштейн, Н. Кашкин, Г. Ларош, Н. Губерт, К. Альбрехт и проч., ему поэтому в тягость. Встречи их редки, свидания холодны. Ему больно быть с ними, потому что говорить о случившемся он не в силах; молчать же – значит притворяться, опять-таки не быть «самим собой» и давать место тому ложному, кажущемуся «я», которое внушает ему отвращение.

Вместе с этим в начале исцеления ему была необходима, как воздух, атмосфера любви, преданности и постоянных забот о нем, которые он нашел только в своей семье и в дружбе Н. Ф. фон Мекк.

Немолчное напоминание о том, что он кому-то дорог, нужен, каков есть, что существуют люди, для которых он причина счастья не только как музыкант, меньше всего как общественный деятель, а просто как самый дорогой человек, – составляет потребность чуть не каждой минуты дня. Во Флоренции брат Анатолий замешкался и опаздывает вернуться; этого достаточно, чтобы Петр Ильич уже беспокоился, спрашивал себя: «Что же будет, когда Анатолий уедет в Россию?»

Всякое насилие над собой для действия, чуждого природным свойствам, всякое напоминание об обязанностях приводит его в отчаяние: он снова близок к сумасшествию, когда его представительство России в музыкальном отделе Парижской выставки из области предположений переходит в факт.

Говорить ему теперь о каких бы то ни было обязанностях вне творчества, требовать каких бы то ни было актов, чуждых «настоящему» Петру Ильичу, – значило только раздражать его, и он избегает всех, кто может это сделать, боится всех, кто имеет хоть какое-нибудь касательство до музыки, ему приятно только общество людей, которым нет никакого дела до его музыкальной деятельности, для которых он только «добрый, ласковый Петр Ильич». Можно сказать, что в этот период он дорожил людьми тем больше, чем меньше они дорожили его знаменитостью. Так, он радовался, когда в глуши южной России встречал людей, которые, любя и уважая его лично, с некоторым презрением относились к его музыкальной специальности, что случалось нередко. Наоборот, способен был на поступки грубого эгоизма, когда его искали как известного и ценимого музыканта. Умирающий Азанчевский и как деятель, и как человек, столь милый ему, делает с великим трудом путешествие в несколько часов от Ниццы в Сан-Ремо единственно для того, чтобы навестить Петра Ильича, которого считает «больнее» себя, и Петр Ильич имеет жестокость бежать от него, а когда это не удается, то отказывается принять его. Бессердечие этого поступка терзает Петра Ильича, и все-таки он не находит сил превозмочь себя, так болезненно страшно для него всякое насилие над собой, всякое соприкосновение с людьми, для которых он не просто «милый человек», а П. Чайковский – композитор. Кроме потребности в строго интимной среде, кроме устранения всего, что требовало напряжения и борьбы, понятие об отдыхе заключало в себе еще более важное условие: полное удовлетворение потребности творчества. Чтобы быть покойным и счастливым, ему надо изливаться в звуках почти без устали. Несколько дней безделья между двумя работами уже делают его беспокойным и несчастным. Все, что мешает отдаваться сочинению, расстраивает его до последней степени. Всякий приезд в Москву и Петербург вызывает в письмах жалобы и проклятия, для людей нормальных кажущиеся преувеличенными, но только бледно передающие то, что в действительности он испытывал; всякий посетитель во время часов, посвященных сочинению, иногда близкий и симпатичный, – его личный враг. Дни, в которые не подвинулась его работа, – пропащие, и он сокращает до минимума перерывы между концом одного труда и началом другого.

И такой-то «отдых», такое полное, неограниченное воцарение «настоящего» Петра Ильича делает период 1878–1884 гг. самым светлым и отрадным всей его жизни. Никогда ни до, ни после он не был счастливее и, сам того не подозревая, никогда, творя свободно и неустанно, более свято не исполнял своего долга перед человечеством.

Но сам Петр Ильич думал не так. Когда Н. Г. Рубинштейн назвал избранный им образ жизни «блажью», он обиделся на резкость выражения, но, в сущности, согласился со смыслом его, отвечая: «Да, я блажу, но временно в этом вижу мое спасение».

Только чувство говорит ему, что он прав, избирая образ жизни по склонностям, отдаваясь всецело влечениям «настоящего» Петра Ильича. Только права больного, сознание, что нет сил поступать иначе, дают ему смелость открыто заявлять: «Отныне буду делать, что хочу!!!» Рассудок видит в этом поблажку, извинительную вследствие сложившихся обстоятельств, необходимую для здоровья физического и морального, но все же поблажку «до поры до времени», когда силы окрепнут и он снова будет в состоянии исполнять свой долг. А долг, по его понятиям, «бороться с собой, не удаляться от людей, действовать у них на глазах, пока им этого хочется», т. е. избрать образ жизни, где вследствие общения с людьми все больше и больше поводов выступать «ложному», «кажущемуся я», где большая часть времени посвящена не «настоящему» делу сочинительства, а обязанностям «кажущегося», преходящего значения.

И вот, едва под влиянием тысячу раз благодетельного отдыха силы начали крепнуть, здоровье духа и тела возвращаться, как Петра Ильича стали мучить упреки совести в «эгоизме»; жизнь, состоящая из «угождения себе», стала казаться постыдной, интересы интимной обстановки – мелкими, и с начала восьмидесятых годов призыв выйти из уединения становится все громче, моральный покой мутится, и мало-помалу все изменяется к началу 1885 г.

Бодрый, сильный, не боящийся борьбы и напряжения Петр Ильич выступает вперед и ни в чем не похож на Петра Ильича 1878 года.

Он более не нуждается, как тогда, ни в чьей поддержке. Самостоятельность во всех подробностях существования становится одною из первых потребностей. Сознание обязанностей как общественного деятеля вне композиторства не только не пугает, но скорее манит, потому что есть силы исполнить их. Вместе с тем пробуждаются интересы, которых не могут удовлетворить замкнутые условия прежнего существования. Быть только «добрым, любимым человеком для окружающих» ему недостаточно, да и невозможно. Известность его имени благодаря колоссальному успеху «Евгения Онегина» проникла во все слои мало-мальски образованного общества России, ему это приятно и налагает на него известную роль, исполнять которую нетрудно, – в первое время, скорее, отрадно. Отрадно, потому что расточать внимание, ласку, готовность служить каждому есть способ выразить благодарность за восторженно приветливое отношение все большего и большего количества людей, наслаждающихся его музыкой. Он скорее ищет, чем прячется от людей, которым дорог не только как человек, но и как деятель. Среди последних первое место занимают его старые, преданные, испытанные московские друзья, и никогда до этого он не был с ними интимнее, никогда не видался чаще, с большим удовольствием, как с этой поры до смерти. Он счастлив при всяком свидании с Ларошем, Кашкиным, Юргенсоном, Альбрехтом, Губертом, Танеевым, и если смерть разлучила его с Н. Рубинштейном, то чувство дружбы и бесконечной преданности к покойному выражается в том, что он с энергией и интересом принимается по мере сил служить его осиротевшему делу.

В общем собрании 10 февраля 1885 года почетных и действительных членов московского отделения Русского музыкального общества Петра Ильича единогласно избирают в директора, и он с рвением берется за художественную часть дела. Певческая капелла Русского хорового общества обращается к нему с просьбой помочь ей содействием, и он начинает принимать деятельное участие в делах ее. Начальник синодальной типографии просит его быть членом наблюдательной комиссии по делам училища, и он не отказывается заседать в ней и проч.

В качестве самого популярного из музыкальных деятелей России он не только не бежит от общения с «собратьями по искусству», не только не способен больше ради личного покоя обидеть кого-нибудь, как обидел Азанчевского, но идет навстречу нужде в совете, помощи, указании, сам предлагает свое содействие и считает долгом не оставлять без ответа какое бы то ни было обращение к нему. Его переписка с «коллегами» с этого времени могла бы составить отдельную книгу полезных советов и указаний.

Пишут ему и настоящие музыканты, и дилетанты. Есть между ними талантливые, живо интересующие Петра Ильича, которым он отвечает охотно, есть и любители, «сочиняющие мотивы для души». И письменно, и лично его осаждают дамы, девицы, гимназисты, даже офицеры – решать их судьбу: быть им музыкальными деятелями или нет. Многие просят взять к себе в ученики, многие поручают ему популяризировать их сочинения, исполнять и печатать. Один «батюшка» обнаруживает при этом замечательное бескорыстие: он позволяет издать его духовные произведения у Юргенсона и всю выручку предоставляет Петру Ильичу в собственность, себе же скромно просит только «три экземплярчика». Есть такие, что просят свидания для того, чтобы напеть свои сочинения, потому что написать не умеют, причем великодушно дарят эти перлы Петру Ильичу для того, чтобы он ими воспользовался. Одна дама посвящает ему свою мазурку, но с тем, чтобы он рекомендовал ее исполнять, иначе она лишает его этой радости. Музыканты-исполнители в огромном числе всяких стран, всяких достоинств: и превосходные, и слабые, и законченные, и начинающие, просят протекции: одни – показать себя, другие – учиться.

Немузыканты, те обращаются к Петру Ильичу по разным поводам: заявить свое сочувствие, преподать совет, рекомендовать либретто для оперы, стихи для романсов; один просит на 16 страницах «взять в свои честные и опытные руки защиту самобытности русского музыкального творчества», другой «встать во главе изгнания неметчины и еврейства из музыкальной России, дать вздохнуть русскому человеку от паразитов-иностранцев», дамы просят Петра Ильича разрешить их недоумение «был ли он счастлив с ней», «сказать свои вкусы» в музыке, «объяснить, что он, собственно, хотел сказать» тем или другим сочинением, обещают «полную откровенность», если с ними будут откровенны, настаивают на «беседе для обмена взглядов» и проч.

Сборник

Гении и злодеи

Настоящее издание – попытка приблизить современников к личности и творчеству гениального русского композитора. Здесь описаны события последних пяти лет жизни П.И. Чайковского (1888–1893), когда им были созданы величайшие произведения – оперы «Иоланта» и «Пиковая дама», музыка к балету «Щелкунчик» и Шестая («Патетическая») симфония, которой он впервые дирижировал сам.

В книге, основанной на личной переписке Чайковского с братьями Анатолием и Модестом, композитором Сергеем Танеевым, поэтом Константином Романовым, Надеждой фон Мекк и другими, читателям откроется таинственный внутренний мир человека, музыке которого полтора века поклоняется мир и чьи произведения до сих пор являются самыми исполняемыми на земном шаре.

Неизвестный Чайковский. Последние годы

«Я всегда полон тоски по идеалу…»

Вместо предисловия

Если искать сходства в поэзии и музыке, – а что есть музыка, как не поэзия в звуках, и разве поэзия не вечная спутница, союзница музыки, – то, кажется, нет более гармоничного сближения, чем Пушкин и Чайковский. Сходство тут не только в мелодизме стиха и поэтичности музыкального языка. В совершенстве, просветляющем в любую эпоху смысл нашего бытия, в ясновидящей любви и сострадании, вседоступности гениальной простоты и задушевности, национальном русском достоинстве и той самой всечеловечности, о которой говорил Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине в день открытия опекушинского памятника поэту в Москве. И еще в чем-то непостижимо загадочном, что вызывает в памяти пушкинские образы, стоит зазвучать музыке Чайковского.

Всю свою творческую жизнь, начиная с юношеского романса «Песнь Земфиры» по поэме «Цыганы», Чайковский снова и снова возвращался к Пушкину, восхищаясь необыкновенной музыкальностью его вдохновенного поэтического слова, тем, что он «силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных стен стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть и музыка».

Конечно, было бы очевидным преувеличением «отдавать» всего Пушкина только Чайковскому, равно как и всего Чайковского – Пушкину. Гений великого поэта – многогранный и многоликий – притягивал и вдохновлял М.И. Глинку и А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, а впоследствии С.В. Рахманинова и нашего выдающегося недавнего современника Г.В. Свиридова… В огромном наследии композитора – обилие произведений, и в том числе симфонических, в основу которых положена литературная классика.

Великая мировая литература подвигла П.И. Чайковского на создание грандиозных увертюр-фантазий и симфонических фантазий – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Буря» по Шекспиру, «Франческа да Римини» по «Божественной комедии» Данте, симфонии «Манфред» по Байрону, опер «Орлеанская дева» по трагедии Шиллера и «Черевички» (в первоначальной редакции «Кузнец Вакула») по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», а также более ста романсов на стихи Фета, Апухтина, А.К. Толстого, Плещеева, Полонского, Константина Романова, Майкова, Сурикова…

Пушкин и Чайковский. Они были бы современниками, если б насильственно не прервали жизнь Поэта. Но современниками разных поколений – отцов и детей. Они могли бы встретиться даже в Каменке, на Украине: и тот, и другой бывали здесь не раз… Но их пути пересеклись иначе. Без Пушкина, так же, как и без Глинки, Чайковский никогда не был бы таким, каким мы его знаем. Как человек и художник, он был воспитан ими, их творчеством.

С ранних лет мучимый тоской по совершенству, Чайковский был потрясен до глубины души поэтичностью онегинской Татьяны, ее «полной чистой, женственной красоты девической душой», ее «мечтательной натурой, ищущей смутно идеала…». С детства влюбленный в образ Татьяны и очарованный стихами Поэта, он однажды, проведя бессонную ночь, с восторгом перечитал «Евгения Онегина», тут же набросав сценарий.

«Ты не поверишь, – спешил поделиться композитор, вовсю увлеченный работой, с братом Модестом, – до чего я ярюсь на этот сюжет. Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений (намек на бытующие в то время фабулы оперных спектаклей. – Т.М.), всякого рода ходульности! Какая бездна поэзии в «Онегине»! Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки».

Собственно недостатки эти, объясняющиеся, как казалось Петру Ильичу, «сценическими неудобствами» и отсутствием привычных театральных эффектов, были, по сути, достоинствами – новаторством первой лирической русской оперы, названной им из скромности перед Пушкиным «лирическими сценами». Тут нельзя не вспомнить следующее. Несколько ранее один из последовательных недоброжелателей композитора, Цезарь Кюи, вынося свой суровый приговор предшествующей «Онегину» опере «Опричник» (по пьесе И.И. Лажечникова), в числе наиболее порицательных оценок высказал, быть может, самое уничижающее автора, что эта вещь хуже итальянских опер. И хотя сам Чайковский был себе лучшим – строгим и беспощадным – критиком, такое мнение коллеги-соотечественника не могло не оскорбить его патриотических чувств прежде всего потому, что он, как никто другой, был обеспокоен тогдашним существованием и дальнейшей судьбой отечественного оперного искусства, вытесненного из собственного дома предприимчивыми иностранцами.

«В качестве русского… – сокрушался великий музыкант, – могу ли я, слушая трели г-жи Патти, хоть на одно мгновение забыть, в какое унижение поставлено в Москве наше родное искусство, не находящее для приюта себе ни места, ни времени? Могу ли я забыть о жалком прозябании нашей русской оперы в то время, когда мы имеем в нашем репертуаре несколько таких опер, которыми всякая уважающая себя столица гордилась бы, как драгоценнейшим сокровищем?»

Всем существом преданный родине («Я остаюсь и навеки останусь верен России»; «Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку-Русь вообще и ее великорусские черты в особенности») и, как он любил говорить, «русскому элементу» в музыке, то есть родственным с народной песней приемам в мелодии и гармонии, Чайковский не в меньшей степени, чем Пушкин, выразил в этом вдохновенном творении свою неизбывную любовь к «русскому человеку, к русской речи, русскому складу ума, русской красоте лиц, русским обычаям». Как и потрясающая своей эмоциональной стихией Четвертая симфония, сочинявшаяся параллельно с гениальной оперой, «Евгений Онегин» стал исповедью души композитора, жаждавшей излияния посредством музыки. А исповедовался он в том, чем было в ту пору переполнено его одинокое сердце.

Чайковский приближался к последнему пушкинскому возрасту – тридцати семи, переживая «критическую минуту» жизни: «Я приступаю к женитьбе не без волнения и тревоги, однако ж с полным убеждением, что это необходимо». Но роковая, как казалось, встреча с Антониной Милюковой, написавшей ему, подобно Татьяне Лариной, письмо с пылким признанием в любви, обманула надежды. Брачный союз распался через несколько недель, оставив осадок лютой злобы к бывшей жене и долго не проходящую депрессию. В письме к своему «доброму, невидимому гению» Надежде Филаретовне фон Мекк (они никогда не встречались, Петр Ильич был моложе влюбленной в него меценатствующей баронессы на девять лет) Чайковский открывался: «…Испытал ли я полноту счастья в любви… нет, нет и нет!!! Впрочем, в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня: понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: да, да и да, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви».

Поначалу Чайковский завершил «Онегина» счастливым концом, соединив Евгения и Татьяну. Но события собственной жизни вернули его к литературному первоисточнику. Позже в «Пиковой даме» композитор, напротив, усилит драматическую развязку пушкинской повести: недостижимость счастья приведет к гибели Германа и Лизу.

«Евгений Онегин» с его поэтичностью, искренностью и скромностью чувств, с его русскими характерами и атмосферой, впервые поставленный, по желанию автора, силами студентов Московской консерватории (1879), вскоре стал событием профессиональной сцены (Большой театр, 1881), ознаменовавшим национальный этап в жизни отечественного оперного театра. Еще при жизни автора опера получила мировую известность. Но если «Евгений Онегин» – только восхождение Чайковского к славе, то «Пиковая дама» – ее вершина. Их разделял путь в двенадцать лет, который дал России и миру десятки выдающихся произведений художника – симфонических, инструментальных, оперных, камерных (Чайковский создал целую панораму музыкальных сочинений в самых разных жанрах и для самых разных инструментов), и в том числе трио «Памяти великого художника», одухотвореннейшую Пятую симфонию, народную музыкальную драму «Чародейка», музыку к балету «Спящая красавица», программную симфонию «Манфред». И это помимо его деятельности дирижера, критика, педагога, пропагандиста отечественной культуры, концертных поездок по Европе, принесших русской музыке престиж за рубежом.

Считая такие выступления своим патриотическим, гражданским долгом, делом на пользу родине, Петр Ильич говорил: «Личность моя здесь ровно ни при чем. Русская публика должна знать, что русский музыкант, кто бы он ни был, с честью и почетом поддержал знамя отечественного искусства в больших центрах Европы». Эти бурные, насыщенные творческими событиями годы художника («Право, двух жизней не хватит, чтобы все исполнить, что бы хотелось») вновь отмечены обращением к Пушкину. Одно из них завершилось премьерой оперы «Мазепа» (по поэме «Полтава») в Большом театре (1884), другое – осталось намерением перенести на музыкальную сцену «Капитанскую дочку» и изобразить в опере пушкинского Пугачева, что, однако, в итоге композитор счел для театра по цензурным соображениям невозможным.

Оценивая прежние свои создания как все еще не совершенные, не мастерски сделанные, Чайковский приступил к самому таинственному сочинению – опере «Пиковая дама», которая явилась величайшим проявлением творческого духа. Всего за сорок четыре дня (с конца января по март 1890 года) во Флоренции родилась эта музыкальная драма, по художественной силе равная шекспировским трагедиям и сумевшая поставить пушкинскую повесть рядом с его непревзойденным «Евгением Онегиным».

Даже несмотря на сохраненную в целом авторскую сюжетную канву, расхождение в трактовке образов было очевидным. Превратив Германа из алчущего богатства расчетливого эгоиста в смятенного обстоятельствами и страстно любящего человека, в «жертву случая», Чайковский через страдания собственной изболевшейся, тоскующей души приходит к состраданию своему герою, который становится его вторым «я».

Взявшись за оперу с необычайной горячностью и пылким увлечением, по-настоящему переживая все происходящее в ней вместе с Германом, Лизой (так напоминающей «верный идеал» Татьяны), князем Елецким, даже до того, что одно время боялся появления призрака Пиковой дамы, он писал в письме брату М.И. Чайковскому, автору либретто: «Когда дошел до смерти Германа и заключительного хора, то мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать… (подобного оплакивания своего героя со мной еще никогда не бывало, и я старался понять, отчего это мне так хочется плакать). Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, – а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным».

Крушение надежд, трагическое столкновение неистовой, ранимой, рвущейся к лучшему одинокой души с несовершенством и тщетной суетностью мира и, в конце концов, с роковой неотвратимостью судьбы – тема «Пиковой дамы», еще ранее заявленная в симфонии «Манфред», а, в сущности, духовный конфликт жизни самого Чайковского – подведут его к предсмертному, пронзительнейшему высказыванию в музыке – Шестой (Патетической) симфонии.

Невиданная мировая слава при жизни, какой не удостаивался ни один из русских композиторов, непреходящий успех на родине – и личная неудовлетворенность, острое желание бегства в уединенный уголок, в глушь, подальше от улюлюкающей толпы. «Блеск и суета большого света не рассеют вечной, томительной тоски» – слова, которых нет у Пушкина, написанные автором оперы для Онегина в сцене петербургского бала, как и очень многое у Чайковского, автобиографичны. «Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное…» – это из послания уважаемому им человеку и композитору Александру Константиновичу Глазунову в дни работы над «Пиковой дамой» из Флоренции.

Чайковский предчувствовал скорый конец. Он умер в петербургской гостинице через несколько дней после премьеры своей Патетической симфонии, которой дирижировал сам. Версии его смерти до сих пор будоражат воображение, настолько неожидан для окружающих и загадочен был этот уход. В расцвете сил (правда, на последних фотографиях 53-летний композитор походил на глубокого старца), в зените славы…

«Я могу положа руку на сердце сказать, что совесть моя чиста и что мне нечего стыдиться; но думать, что когда-нибудь будут стараться проникнуть в интимный мир моих чувств, мыслей, во все то, что в течение жизни я так бережно таил от соприкосновения с толпой, очень тяжело и грустно. В этой борьбе между стремлением к славе и отвращением к ее последствиям заключается даже трагический элемент», – эти рассуждения композитора о полярных составляющих славы тем более трагичны в наше глумливое, оскверняющее истинные ценности время.

Все достоверное, документальное, что касается русского гения музыки, собрано в книге «Жизнь Петра Ильича Чайковского», составленной его младшим братом Модестом (1850–1916), драматургом, либреттистом, театральным критиком. Настоящее издание – завершающая часть этого бесценного для потомков труда – охватывает пять последних лет жизни композитора. Своеобразная автобиографическая повесть, как бы рассказанная словами его писем и дневников, книга с хронологической последовательностью и вместе с тем душевной откровенностью воспроизводит дни П.И. Чайковского 1888–1893 годов, высвечивая разные стороны этой непостижимой личности, всегда полной тоски по идеалу.

Татьяна Маршкова

1885[1 - Печатается по изданию: Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. В 3 т. Т. 3. М., – Лейпциг, 1903.]

I

После морального кризиса, пережитого во второй половине 1877 года, Петр Ильич искал и нашел спасение в удалении от всего, что в прежнем образе жизни требовало напряжения и борьбы с природными склонностями.

Во-первых, от всякой обязанности, от всякого труда вне музыкального творчества, т. е. от того, что впоследствии он называл «не настоящим» своим делом, считая «настоящим» одно сочинительство. Потом – от людей. Самим собой, как он часто выражался и на словах, и в письмах, Петр Ильич чувствовал себя только в одиночестве и в тесном кругу близких, где говорил, когда есть что сказать и когда хотелось что-нибудь сказать. «С чужими, – писал он в одном из писем, – я не умею быть самим собой, ибо натура моя не цельная, а в высшей степени надломленная. Как только я не один, а с людьми чужими и новыми, то вступаю незаметно для себя в роль любезного, кроткого, скромного и притом будто бы крайне обрадованного новым знакомством человека, инстинктивно стремясь всем этим очаровать их, что по большей части и удается, но ценой крайнего напряжения, соединенного с отвращением к своему ломанию и неискренности. Хочется сказать «убирайтесь ко всем чертям!», а говоришь любезности и иногда даже так увлекаешься, что входишь в роль и самому становится трудно отличить, где говорит настоящее «я» и где ложное, кажущееся».

Бежать от этого «крайнего напряжения», спрятаться от людей, уйти от всякого долга, сопряженного с насилием врожденных склонностей, в обстановку, где бы «настоящее я» исключительно могло отдаваться «настоящему» делу, было главным условием выздоровления.

В первое время после недуга доведенная до высшей степени чувствительность обращает самую незначительную «обязанность» действовать наперекор натуре в страдание, самых близких и преданных людей – в чужих. С присущею ему мнительностью Петр Ильич боится прочесть укор в их взглядах. Даже такие любимые и испытанные друзья, как Н. Рубинштейн, Н. Кашкин, Г. Ларош, Н. Губерт, К. Альбрехт и проч., ему поэтому в тягость. Встречи их редки, свидания холодны. Ему больно быть с ними, потому что говорить о случившемся он не в силах; молчать же – значит притворяться, опять-таки не быть «самим собой» и давать место тому ложному, кажущемуся «я», которое внушает ему отвращение.

Вместе с этим в начале исцеления ему была необходима, как воздух, атмосфера любви, преданности и постоянных забот о нем, которые он нашел только в своей семье и в дружбе Н. Ф. фон Мекк.

Немолчное напоминание о том, что он кому-то дорог, нужен, каков есть, что существуют люди, для которых он причина счастья не только как музыкант, меньше всего как общественный деятель, а просто как самый дорогой человек, – составляет потребность чуть не каждой минуты дня. Во Флоренции брат Анатолий замешкался и опаздывает вернуться; этого достаточно, чтобы Петр Ильич уже беспокоился, спрашивал себя: «Что же будет, когда Анатолий уедет в Россию?»

Всякое насилие над собой для действия, чуждого природным свойствам, всякое напоминание об обязанностях приводит его в отчаяние: он снова близок к сумасшествию, когда его представительство России в музыкальном отделе Парижской выставки из области предположений переходит в факт.

Говорить ему теперь о каких бы то ни было обязанностях вне творчества, требовать каких бы то ни было актов, чуждых «настоящему» Петру Ильичу, – значило только раздражать его, и он избегает всех, кто может это сделать, боится всех, кто имеет хоть какое-нибудь касательство до музыки, ему приятно только общество людей, которым нет никакого дела до его музыкальной деятельности, для которых он только «добрый, ласковый Петр Ильич». Можно сказать, что в этот период он дорожил людьми тем больше, чем меньше они дорожили его знаменитостью. Так, он радовался, когда в глуши южной России встречал людей, которые, любя и уважая его лично, с некоторым презрением относились к его музыкальной специальности, что случалось нередко. Наоборот, способен был на поступки грубого эгоизма, когда его искали как известного и ценимого музыканта. Умирающий Азанчевский и как деятель, и как человек, столь милый ему, делает с великим трудом путешествие в несколько часов от Ниццы в Сан-Ремо единственно для того, чтобы навестить Петра Ильича, которого считает «больнее» себя, и Петр Ильич имеет жестокость бежать от него, а когда это не удается, то отказывается принять его. Бессердечие этого поступка терзает Петра Ильича, и все-таки он не находит сил превозмочь себя, так болезненно страшно для него всякое насилие над собой, всякое соприкосновение с людьми, для которых он не просто «милый человек», а П. Чайковский – композитор. Кроме потребности в строго интимной среде, кроме устранения всего, что требовало напряжения и борьбы, понятие об отдыхе заключало в себе еще более важное условие: полное удовлетворение потребности творчества. Чтобы быть покойным и счастливым, ему надо изливаться в звуках почти без устали. Несколько дней безделья между двумя работами уже делают его беспокойным и несчастным. Все, что мешает отдаваться сочинению, расстраивает его до последней степени. Всякий приезд в Москву и Петербург вызывает в письмах жалобы и проклятия, для людей нормальных кажущиеся преувеличенными, но только бледно передающие то, что в действительности он испытывал; всякий посетитель во время часов, посвященных сочинению, иногда близкий и симпатичный, – его личный враг. Дни, в которые не подвинулась его работа, – пропащие, и он сокращает до минимума перерывы между концом одного труда и началом другого.

И такой-то «отдых», такое полное, неограниченное воцарение «настоящего» Петра Ильича делает период 1878–1884 гг. самым светлым и отрадным всей его жизни. Никогда ни до, ни после он не был счастливее и, сам того не подозревая, никогда, творя свободно и неустанно, более свято не исполнял своего долга перед человечеством.

Но сам Петр Ильич думал не так. Когда Н. Г. Рубинштейн назвал избранный им образ жизни «блажью», он обиделся на резкость выражения, но, в сущности, согласился со смыслом его, отвечая: «Да, я блажу, но временно в этом вижу мое спасение».

Только чувство говорит ему, что он прав, избирая образ жизни по склонностям, отдаваясь всецело влечениям «настоящего» Петра Ильича. Только права больного, сознание, что нет сил поступать иначе, дают ему смелость открыто заявлять: «Отныне буду делать, что хочу!!!» Рассудок видит в этом поблажку, извинительную вследствие сложившихся обстоятельств, необходимую для здоровья физического и морального, но все же поблажку «до поры до времени», когда силы окрепнут и он снова будет в состоянии исполнять свой долг. А долг, по его понятиям, «бороться с собой, не удаляться от людей, действовать у них на глазах, пока им этого хочется», т. е. избрать образ жизни, где вследствие общения с людьми все больше и больше поводов выступать «ложному», «кажущемуся я», где большая часть времени посвящена не «настоящему» делу сочинительства, а обязанностям «кажущегося», преходящего значения.

И вот, едва под влиянием тысячу раз благодетельного отдыха силы начали крепнуть, здоровье духа и тела возвращаться, как Петра Ильича стали мучить упреки совести в «эгоизме»; жизнь, состоящая из «угождения себе», стала казаться постыдной, интересы интимной обстановки – мелкими, и с начала восьмидесятых годов призыв выйти из уединения становится все громче, моральный покой мутится, и мало-помалу все изменяется к началу 1885 г.

Бодрый, сильный, не боящийся борьбы и напряжения Петр Ильич выступает вперед и ни в чем не похож на Петра Ильича 1878 года.

Он более не нуждается, как тогда, ни в чьей поддержке. Самостоятельность во всех подробностях существования становится одною из первых потребностей. Сознание обязанностей как общественного деятеля вне композиторства не только не пугает, но скорее манит, потому что есть силы исполнить их. Вместе с тем пробуждаются интересы, которых не могут удовлетворить замкнутые условия прежнего существования. Быть только «добрым, любимым человеком для окружающих» ему недостаточно, да и невозможно. Известность его имени благодаря колоссальному успеху «Евгения Онегина» проникла во все слои мало-мальски образованного общества России, ему это приятно и налагает на него известную роль, исполнять которую нетрудно, – в первое время, скорее, отрадно. Отрадно, потому что расточать внимание, ласку, готовность служить каждому есть способ выразить благодарность за восторженно приветливое отношение все большего и большего количества людей, наслаждающихся его музыкой. Он скорее ищет, чем прячется от людей, которым дорог не только как человек, но и как деятель. Среди последних первое место занимают его старые, преданные, испытанные московские друзья, и никогда до этого он не был с ними интимнее, никогда не видался чаще, с большим удовольствием, как с этой поры до смерти. Он счастлив при всяком свидании с Ларошем, Кашкиным, Юргенсоном, Альбрехтом, Губертом, Танеевым, и если смерть разлучила его с Н. Рубинштейном, то чувство дружбы и бесконечной преданности к покойному выражается в том, что он с энергией и интересом принимается по мере сил служить его осиротевшему делу.

В общем собрании 10 февраля 1885 года почетных и действительных членов московского отделения Русского музыкального общества Петра Ильича единогласно избирают в директора, и он с рвением берется за художественную часть дела. Певческая капелла Русского хорового общества обращается к нему с просьбой помочь ей содействием, и он начинает принимать деятельное участие в делах ее. Начальник синодальной типографии просит его быть членом наблюдательной комиссии по делам училища, и он не отказывается заседать в ней и проч.

В качестве самого популярного из музыкальных деятелей России он не только не бежит от общения с «собратьями по искусству», не только не способен больше ради личного покоя обидеть кого-нибудь, как обидел Азанчевского, но идет навстречу нужде в совете, помощи, указании, сам предлагает свое содействие и считает долгом не оставлять без ответа какое бы то ни было обращение к нему. Его переписка с «коллегами» с этого времени могла бы составить отдельную книгу полезных советов и указаний.

Пишут ему и настоящие музыканты, и дилетанты. Есть между ними талантливые, живо интересующие Петра Ильича, которым он отвечает охотно, есть и любители, «сочиняющие мотивы для души». И письменно, и лично его осаждают дамы, девицы, гимназисты, даже офицеры – решать их судьбу: быть им музыкальными деятелями или нет. Многие просят взять к себе в ученики, многие поручают ему популяризировать их сочинения, исполнять и печатать. Один «батюшка» обнаруживает при этом замечательное бескорыстие: он позволяет издать его духовные произведения у Юргенсона и всю выручку предоставляет Петру Ильичу в собственность, себе же скромно просит только «три экземплярчика». Есть такие, что просят свидания для того, чтобы напеть свои сочинения, потому что написать не умеют, причем великодушно дарят эти перлы Петру Ильичу для того, чтобы он ими воспользовался. Одна дама посвящает ему свою мазурку, но с тем, чтобы он рекомендовал ее исполнять, иначе она лишает его этой радости. Музыканты-исполнители в огромном числе всяких стран, всяких достоинств: и превосходные, и слабые, и законченные, и начинающие, просят протекции: одни – показать себя, другие – учиться.

Немузыканты, те обращаются к Петру Ильичу по разным поводам: заявить свое сочувствие, преподать совет, рекомендовать либретто для оперы, стихи для романсов; один просит на 16 страницах «взять в свои честные и опытные руки защиту самобытности русского музыкального творчества», другой «встать во главе изгнания неметчины и еврейства из музыкальной России, дать вздохнуть русскому человеку от паразитов-иностранцев», дамы просят Петра Ильича разрешить их недоумение «был ли он счастлив с ней», «сказать свои вкусы» в музыке, «объяснить, что он, собственно, хотел сказать» тем или другим сочинением, обещают «полную откровенность», если с ними будут откровенны, настаивают на «беседе для обмена взглядов» и проч.