По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

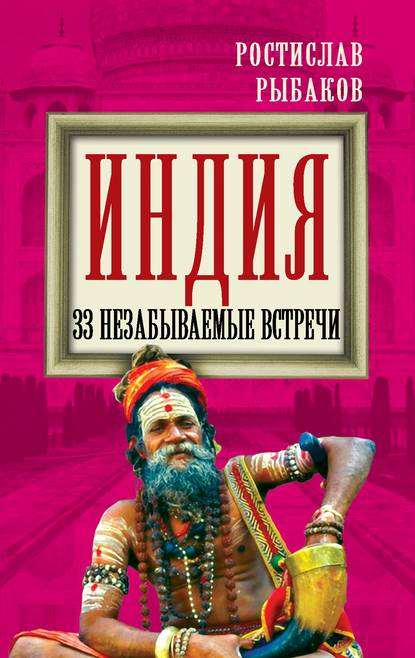

Индия. 33 незабываемые встречи

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Родился я в Москве, в семье по меркам сегодняшнего дня совершенно необычной – все предки мои на протяжении нескольких столетий были москвичами; более того, с обеих сторон – и с отцовской, и с материнской – староверы. Дед со стороны отца даже был до революции Ректором Старообрядческого Университета, патронируемого семьей Рябушинских.

Родился я не просто в Москве, а в весьма специфическом ее районе – между Яузскими воротами и Хитровкой, Хитровым рынком (читайте Гиляровского и Акунина!), до революции бывшим воровским и бандитским анклавом, жившим по своим законам и понятиям, вернее совсем в беззаконии. Конечно, старой Хитровки не стало вскоре после прихода советской власти, но аромат предыдущей эпохи нет-нет да ощущался. Низкие дома, узкие переулки, открытые окна, в которых, подложив большие подушки, висели бабушки, рассматривавшие прохожих и переговаривающиеся с такими же бабушками в окнах дома напротив – в этом было что-то уездное, провинциальное. Не обязательно быть знакомыми, всё равно стояла какая-то почти семейная атмосфера. (Когда спустя много десятилетий мой отец получил Ленинскую премию нам дозвонился кто-то из дома напротив в Петропавловском переулке – нашел номер телефона, мы к тому времени сменили три квартиры, позвонил и поздравил, даже не будучи знакомым!)

И что характерно – с дореволюционных времен было принято не запирать входные двери, своих не грабили и не обижали.

Наш двор каким-то образом фигурировал в качестве декорации к МХАТовскому спектаклю «На дне», но дом, один из первых кооперативных домов Москвы, был относительно новым.

Молодым читателям представить его трудно. Вместо раковины в кухне стоял рукомойник, вместо холодильника – маленькая дверца, за ней ниша, прямо выходившая на мороз, на улицу. В стенке кухни зияло аккуратное круглое отверстие, довольно большое. Зачем? Для чего?

Столь привычной нескольким поколениям слышимости не было вовсе, только в войну, помню, откуда-то снизу доходил непрерывный стук швейной машинки, днем и большую часть ночи.

У нас тоже была такая машинка марки Зингер, но в эвакуацию мы ее продали, чтобы купить продукты, продали не без труда. И первое, что сделал отец – после победы – купил бабушке такую же швейную машинку (та, первая, спасшая нас от голода, была из ее приданого).

Рядом стояла церковь Петра и Павла, как ни странно действующая – сине-красные огоньки поблескивали из ее нутра, пропитанного сладким запахом ладана и грустным пением невидимых голосов. На Пасху на тротуаре выставляли куличи и тяжким солдатским шагом шел вдоль ряда золотистый бородатый батюшка.

Вроде бы я не был крещен, родители почти до самого конца считали себя атеистами – а с другой стороны, церковь была совсем рядом, родители оба работали, а бабушка была дома, я сидел с ней – так что, кто знает?

И никогда уже не узнает.

На улице народу было мало. Были приходящие персонажи – краснощекая молодуха Маруся из-под Рязани со свежим молоком в белых бидонах, обходившая все квартиры и даже бравшая заказы на следующую неделю; согнутый пополам старик-нищий в телогрейке, в прошлом, как шептались, хозяин всей Хитровки; рыжий парень с противнем на поднятой руке с аккуратно уложенными бордовыми кусочками печени – для кошек; татары-дворники, «проздравлявшие» жильцов с праздниками, церковными и советскими; погорельцы и беженцы в лохмотьях, с насупленными малышами; старьевщики и точилыцики, составлявшие аудио-ряд тихой провинциальной жизни в центре Москвы – первые кричали «Старьё берем, а вторые бодро возглашали «То-о-чить ножи-ножни-цы!!»…

Господи, неужели я сам всё это видел, слышал, ощущал – целый мир, исчезнувший без следа…

А очереди за хлебом и фиолетовый номер на моей детской розовой ладошке… А звон и скрежет трамвая на Солянке и на Яузском бульваре… А божественный, как мне казалось, тяжелый запах из таинственной черной утробы керосиновой лавки… А госпиталь, куда везли и везли раненых в пропитанных чем-то красным марлевых бинтах.

Вдали был виден нереально парящий в густой ночной синеве Кремль и – очень часто – сполохи победных салютов вокруг Ивана Великого.

Ведь было, было, и я был – и вот спустя столько лет я медленно бреду по знакомым улицам…

Самое удивительное, что родной Петропавловский переулок не изменился совершенно – по крайней мере на момент, когда я пишу эти строки. Ничто не снесено, не построено, не переделано – всё абсолютно то же, что и 70 лет назад.

Только ни Маруси, ни трамваев, да церковь Петра и Павла обрела голос и праздничным перезвоном встречает торопящихся к метро «Китай-Город».

В начале 80-х мой родительский дом преподнес мне удивительный сюрприз.

Я и по сей день часто прохожу мимо своей «малой родины», когда бываю в расположенном поблизости Индийском Посольстве; обычно со мной идет кто-то, мы разговариваем и они провоцируют меня на рассказ о детстве, о прошлом этого района. Так и в тот раз, «земную жизнь пройдя до половины», я развлекал некую юную даму, смотревшую снизу вверх с недоверчивым доверием, увлекая и…

Я вещал, погружаясь в прошлое. Вот здесь я, маленький, шел ранним хмурым зимним утром, с тяжелым портфелем, шел долго – ведь тогда еще не было понятия микрорайон и школы часто бывали весьма далеко от дома; а в спину гудели тревожной волной все московские заводы. А в этом доме до революции была Снегиреевская больница и за этими окнами лежал израненный Гришка Мелехов… А рядом высокий сумрачный подъезд; здесь всегда стояла черная машина и каждое утро одновременно со мной появлялся из подъезда высокий замкнутый человек – кто-то сказал, что это Абакумов. И так мы с моей спутницей свернули в Петропавловский переулок.

Не знаю, что повело нас внутрь дома. Подъезд был старый, внутри пусто и гулко. Дверь в нашу квартиру оказалась незаперта.

Голые стены, грязь, запустение, сорванные обои – всё это объяснилось сразу же. Оставаясь нетронутым снаружи (как и весь переулок), дом полностью уничтожал своё старое нутро. Во всех смыслах этого слова шла перестройка.

Квартира оказалась щемяще маленькой. Из-под нескольких слоев сорванных обоев выглядывали кусочком обои моего детства. Слипшийся сгусток чего-то лежал у плинтуса и я вспомнил – когда-то в конце 40-х годов я болел и мне давали драгоценные таблетки пенициллина, но, «мальчик наоборот», я не пил их, а бросал за стоявший здесь шкаф. Тридцать лет никто их не видел.

А вот здесь я когда-то испытал ледяной ужас. Дело было днем, родители на работе, бабушка пошла на рынок, а я читал (не по возрасту рано) «Пятнадцатилетнего капитана». И когда дошел до страшной сцены, где герои находят отрубленные руки невольника (помните – «это не Америка, это Африка!!»), меня охватил нечеловеческий страх и, сломя голову, я прыжками бросился к открывавшейся двери и к бабушке с сумкой. Я стою в этом коридоре и никак не могу понять – как же я мог бежать по нему, он ведь совсем крохотный и уютный…

На кухне нет рукомойника, есть водопровод и по-прежнему таинственно зияет круглая дыра в левой стене.

Теперь, сегодня, в этот дом уже так просто не войдешь, современную дверь стережет кодовый замок Наверно, там очень модерновый интерьер, своя атмосфера и даже свои, новые, воспоминания сменившихся поколений хозяев.

Зато теперь я знаю, зачем было сделано в кухонной стене аккуратное круглое отверстие. Это – тяга для самовара. На кухне разводили самовар и вставляли его трубу в дыру на стене, чтобы дым уходил из кухни.

Дым плывущий и тающий в небе лазурном

Дым плывущий и тающий

Разве он не похож на меня?

(Акутагава)

Первое соприкосновение с Востоком ожидало меня осенью 1941 года – в конце необычайно долгого путешествия в набитом поезде мы очутились в Ашхабаде. Эвакуация, солнце, голубые горы, на базарах лежали на мешках укутанные туркменки и на все вопросы о продававшихся ими продуктах меланхолично отвечали: «Меняю на цай».

Но чая не было.

Вместо чая мы «заготавливали», настаивали и пытались пить так называемую «верблюжью колючку», которую я ненавидел как Гитлера. Рядом стояли горбоносые верблюды и презрительно жевали ту же самую колючку.

Твердо знаю, что в то время не помышлял, что полюблю Восток.

Мы вернулись в 1943 году.

Когда-нибудь я расскажу, что помнится из этого времени, а помнится на удивление много – но не сейчас, сейчас не время.

Игрушек у меня не было. Я играл старыми складными (еще дореволюционными) ножницами и двумя зубными щетками. Теперь, когда я гляжу на сотни машин и кукол плюс компьютерные игры моих внуков, я понимаю, что мне несказанно повезло – ножницы и зубные щетки воспитали воображение.

Мир приходил сырыми, восхитительно пахнувшими газетами (как волнующе было видеть в первый раз небывалые сочетания цифр: 1944, 1945), победным голосом Левитана, флажками, передвигаемыми всё ближе к «логову фашистского зверя городу Берлин» и, как это ни странно… стихами. Я запоминал их с ходу и помню до сих пор, хотя никогда больше их не слышал и не видел. Маршака я читал (военные стихи) на ночь про себя – как молитву. Это была моя внутренняя связь с фронтом. А рядом с Маршаком, Симоновым, Пушкиным, отодвигая их, начинал звучать Гумилев…

Как удивительна тогдашняя судьба Гумилева! Его не переиздавали, без особой надобности не упоминали, даже почти не критиковали (известно, ведь, что иногда критика обостряет интерес к отвергаемому и унижаемому). Его, казалось бы, просто стерли и браво пошли дальше. А на самом деле его не просто помнили, а никогда не забывали. Студенты археологических экспедиций, в которые я, малолетка, потом подросток, регулярно ездил с родителями, начиная с лета 1945 года, декламировали его вечерами, профессор Арциховский, обладавший феноменальной памятью, в эвакуации восстановил и записал все его стихи и поэмы (где-то у меня до сих пор хранится эта самодельная тетрадка, перепечатанная на трофейной машинке), многие писали ему в подражание.

Эстетически совершенный Восток Гумилева касался крылами моей младенческой души. В Петропавловский мирок входило что-то, казавшееся нездешним.

В доме было много старых книг, как теперь говорят – с ятями. Мне повезло, где-то в 1952 году на уборочной на Кубани в пылу соцсоревнования я заработал порок сердца и свыше полугода провел в лежачем положении: вот тут я напозволялся, читая с раннего утра до поздней ночи.

Кстати, повезло мне с этим пороком даже дважды – лежа встретил я события марта 1953 года, не смог пойти на похороны Сталина и этим всё сказано.

Пожилая родственница подарила всего Блока, я стал декламировать его на домашних посиделках и даже со школьной сцены; где-то валяется черно-белая (естественно!) фотография – я в гимназической курточке (такая была у нас форма) с поднятой как у Яхонтова рукой читаю что-то кому-то в невидимом зале, а сзади на меня косится огромный мраморный Сталин.

Потом теплым звездным вечером в станице Таманской пришел Мандельштам.

Многое тогда можно было купить в букинистических магазинах – первые крохотные книжечки Есенина, футуристов, Ахматовой (которая – подумать только! – в это время жила сравнительно рядом, хотя и не упоминалась в печати вовсе).

Мы учились в мужской школе, раз в год нам устраивали совместные балы с девочками из соседней школы. И вдруг – в 9ом классе(!!) ввели совместное обучение и, как говорил Аверченко «все заверте…»

В страстях и романах подошел конец школы, прошли гос-экзамены, миновали катания на лодках на Чистых Прудах, свежей грозой прошумел красивый и целомудренный выпускной вечер – и встал вопрос, куда идти?

А к этому времени многое изменилось вокруг. И в жизнь, не только мою, но в жизнь всей страны вошла, ворвалась… Индия.

Это время трудно сейчас представить, а главное – оно уже никогда, ни при каких обстоятельствах, не воротится и не повторится.

Триумфальное шествие началось с кинофильма «Бродяга». Из всех окон, во всех дворах заливался никому доселе неизвестный Радж Капур. Потом приехал Неру с дочерью Индирой – есть ли статистика, скольких девочек в СССР, особенно в Средней Азии, назвали тогда этим чужестранным именем?

Замечу мимоходом, что куда бы отец и дочь Неру ни приехали, а они объехали всю необъятную страну, везде их встречали грандиозные толпы восторженных людей и песня Бродяги из репродукторов. Неру, который у себя на родине, ничего не слышал об этом фильме, был удивлен и даже раздосадован. Вернувшись в Дели, он вызвал члена Парламента Притхви Радж Капура, известного актера и отца Раджа, и ядовито сказал: «Похоже, Ваш сын известен в СССР гораздо больше, чем я!»

Родился я не просто в Москве, а в весьма специфическом ее районе – между Яузскими воротами и Хитровкой, Хитровым рынком (читайте Гиляровского и Акунина!), до революции бывшим воровским и бандитским анклавом, жившим по своим законам и понятиям, вернее совсем в беззаконии. Конечно, старой Хитровки не стало вскоре после прихода советской власти, но аромат предыдущей эпохи нет-нет да ощущался. Низкие дома, узкие переулки, открытые окна, в которых, подложив большие подушки, висели бабушки, рассматривавшие прохожих и переговаривающиеся с такими же бабушками в окнах дома напротив – в этом было что-то уездное, провинциальное. Не обязательно быть знакомыми, всё равно стояла какая-то почти семейная атмосфера. (Когда спустя много десятилетий мой отец получил Ленинскую премию нам дозвонился кто-то из дома напротив в Петропавловском переулке – нашел номер телефона, мы к тому времени сменили три квартиры, позвонил и поздравил, даже не будучи знакомым!)

И что характерно – с дореволюционных времен было принято не запирать входные двери, своих не грабили и не обижали.

Наш двор каким-то образом фигурировал в качестве декорации к МХАТовскому спектаклю «На дне», но дом, один из первых кооперативных домов Москвы, был относительно новым.

Молодым читателям представить его трудно. Вместо раковины в кухне стоял рукомойник, вместо холодильника – маленькая дверца, за ней ниша, прямо выходившая на мороз, на улицу. В стенке кухни зияло аккуратное круглое отверстие, довольно большое. Зачем? Для чего?

Столь привычной нескольким поколениям слышимости не было вовсе, только в войну, помню, откуда-то снизу доходил непрерывный стук швейной машинки, днем и большую часть ночи.

У нас тоже была такая машинка марки Зингер, но в эвакуацию мы ее продали, чтобы купить продукты, продали не без труда. И первое, что сделал отец – после победы – купил бабушке такую же швейную машинку (та, первая, спасшая нас от голода, была из ее приданого).

Рядом стояла церковь Петра и Павла, как ни странно действующая – сине-красные огоньки поблескивали из ее нутра, пропитанного сладким запахом ладана и грустным пением невидимых голосов. На Пасху на тротуаре выставляли куличи и тяжким солдатским шагом шел вдоль ряда золотистый бородатый батюшка.

Вроде бы я не был крещен, родители почти до самого конца считали себя атеистами – а с другой стороны, церковь была совсем рядом, родители оба работали, а бабушка была дома, я сидел с ней – так что, кто знает?

И никогда уже не узнает.

На улице народу было мало. Были приходящие персонажи – краснощекая молодуха Маруся из-под Рязани со свежим молоком в белых бидонах, обходившая все квартиры и даже бравшая заказы на следующую неделю; согнутый пополам старик-нищий в телогрейке, в прошлом, как шептались, хозяин всей Хитровки; рыжий парень с противнем на поднятой руке с аккуратно уложенными бордовыми кусочками печени – для кошек; татары-дворники, «проздравлявшие» жильцов с праздниками, церковными и советскими; погорельцы и беженцы в лохмотьях, с насупленными малышами; старьевщики и точилыцики, составлявшие аудио-ряд тихой провинциальной жизни в центре Москвы – первые кричали «Старьё берем, а вторые бодро возглашали «То-о-чить ножи-ножни-цы!!»…

Господи, неужели я сам всё это видел, слышал, ощущал – целый мир, исчезнувший без следа…

А очереди за хлебом и фиолетовый номер на моей детской розовой ладошке… А звон и скрежет трамвая на Солянке и на Яузском бульваре… А божественный, как мне казалось, тяжелый запах из таинственной черной утробы керосиновой лавки… А госпиталь, куда везли и везли раненых в пропитанных чем-то красным марлевых бинтах.

Вдали был виден нереально парящий в густой ночной синеве Кремль и – очень часто – сполохи победных салютов вокруг Ивана Великого.

Ведь было, было, и я был – и вот спустя столько лет я медленно бреду по знакомым улицам…

Самое удивительное, что родной Петропавловский переулок не изменился совершенно – по крайней мере на момент, когда я пишу эти строки. Ничто не снесено, не построено, не переделано – всё абсолютно то же, что и 70 лет назад.

Только ни Маруси, ни трамваев, да церковь Петра и Павла обрела голос и праздничным перезвоном встречает торопящихся к метро «Китай-Город».

В начале 80-х мой родительский дом преподнес мне удивительный сюрприз.

Я и по сей день часто прохожу мимо своей «малой родины», когда бываю в расположенном поблизости Индийском Посольстве; обычно со мной идет кто-то, мы разговариваем и они провоцируют меня на рассказ о детстве, о прошлом этого района. Так и в тот раз, «земную жизнь пройдя до половины», я развлекал некую юную даму, смотревшую снизу вверх с недоверчивым доверием, увлекая и…

Я вещал, погружаясь в прошлое. Вот здесь я, маленький, шел ранним хмурым зимним утром, с тяжелым портфелем, шел долго – ведь тогда еще не было понятия микрорайон и школы часто бывали весьма далеко от дома; а в спину гудели тревожной волной все московские заводы. А в этом доме до революции была Снегиреевская больница и за этими окнами лежал израненный Гришка Мелехов… А рядом высокий сумрачный подъезд; здесь всегда стояла черная машина и каждое утро одновременно со мной появлялся из подъезда высокий замкнутый человек – кто-то сказал, что это Абакумов. И так мы с моей спутницей свернули в Петропавловский переулок.

Не знаю, что повело нас внутрь дома. Подъезд был старый, внутри пусто и гулко. Дверь в нашу квартиру оказалась незаперта.

Голые стены, грязь, запустение, сорванные обои – всё это объяснилось сразу же. Оставаясь нетронутым снаружи (как и весь переулок), дом полностью уничтожал своё старое нутро. Во всех смыслах этого слова шла перестройка.

Квартира оказалась щемяще маленькой. Из-под нескольких слоев сорванных обоев выглядывали кусочком обои моего детства. Слипшийся сгусток чего-то лежал у плинтуса и я вспомнил – когда-то в конце 40-х годов я болел и мне давали драгоценные таблетки пенициллина, но, «мальчик наоборот», я не пил их, а бросал за стоявший здесь шкаф. Тридцать лет никто их не видел.

А вот здесь я когда-то испытал ледяной ужас. Дело было днем, родители на работе, бабушка пошла на рынок, а я читал (не по возрасту рано) «Пятнадцатилетнего капитана». И когда дошел до страшной сцены, где герои находят отрубленные руки невольника (помните – «это не Америка, это Африка!!»), меня охватил нечеловеческий страх и, сломя голову, я прыжками бросился к открывавшейся двери и к бабушке с сумкой. Я стою в этом коридоре и никак не могу понять – как же я мог бежать по нему, он ведь совсем крохотный и уютный…

На кухне нет рукомойника, есть водопровод и по-прежнему таинственно зияет круглая дыра в левой стене.

Теперь, сегодня, в этот дом уже так просто не войдешь, современную дверь стережет кодовый замок Наверно, там очень модерновый интерьер, своя атмосфера и даже свои, новые, воспоминания сменившихся поколений хозяев.

Зато теперь я знаю, зачем было сделано в кухонной стене аккуратное круглое отверстие. Это – тяга для самовара. На кухне разводили самовар и вставляли его трубу в дыру на стене, чтобы дым уходил из кухни.

Дым плывущий и тающий в небе лазурном

Дым плывущий и тающий

Разве он не похож на меня?

(Акутагава)

Первое соприкосновение с Востоком ожидало меня осенью 1941 года – в конце необычайно долгого путешествия в набитом поезде мы очутились в Ашхабаде. Эвакуация, солнце, голубые горы, на базарах лежали на мешках укутанные туркменки и на все вопросы о продававшихся ими продуктах меланхолично отвечали: «Меняю на цай».

Но чая не было.

Вместо чая мы «заготавливали», настаивали и пытались пить так называемую «верблюжью колючку», которую я ненавидел как Гитлера. Рядом стояли горбоносые верблюды и презрительно жевали ту же самую колючку.

Твердо знаю, что в то время не помышлял, что полюблю Восток.

Мы вернулись в 1943 году.

Когда-нибудь я расскажу, что помнится из этого времени, а помнится на удивление много – но не сейчас, сейчас не время.

Игрушек у меня не было. Я играл старыми складными (еще дореволюционными) ножницами и двумя зубными щетками. Теперь, когда я гляжу на сотни машин и кукол плюс компьютерные игры моих внуков, я понимаю, что мне несказанно повезло – ножницы и зубные щетки воспитали воображение.

Мир приходил сырыми, восхитительно пахнувшими газетами (как волнующе было видеть в первый раз небывалые сочетания цифр: 1944, 1945), победным голосом Левитана, флажками, передвигаемыми всё ближе к «логову фашистского зверя городу Берлин» и, как это ни странно… стихами. Я запоминал их с ходу и помню до сих пор, хотя никогда больше их не слышал и не видел. Маршака я читал (военные стихи) на ночь про себя – как молитву. Это была моя внутренняя связь с фронтом. А рядом с Маршаком, Симоновым, Пушкиным, отодвигая их, начинал звучать Гумилев…

Как удивительна тогдашняя судьба Гумилева! Его не переиздавали, без особой надобности не упоминали, даже почти не критиковали (известно, ведь, что иногда критика обостряет интерес к отвергаемому и унижаемому). Его, казалось бы, просто стерли и браво пошли дальше. А на самом деле его не просто помнили, а никогда не забывали. Студенты археологических экспедиций, в которые я, малолетка, потом подросток, регулярно ездил с родителями, начиная с лета 1945 года, декламировали его вечерами, профессор Арциховский, обладавший феноменальной памятью, в эвакуации восстановил и записал все его стихи и поэмы (где-то у меня до сих пор хранится эта самодельная тетрадка, перепечатанная на трофейной машинке), многие писали ему в подражание.

Эстетически совершенный Восток Гумилева касался крылами моей младенческой души. В Петропавловский мирок входило что-то, казавшееся нездешним.

В доме было много старых книг, как теперь говорят – с ятями. Мне повезло, где-то в 1952 году на уборочной на Кубани в пылу соцсоревнования я заработал порок сердца и свыше полугода провел в лежачем положении: вот тут я напозволялся, читая с раннего утра до поздней ночи.

Кстати, повезло мне с этим пороком даже дважды – лежа встретил я события марта 1953 года, не смог пойти на похороны Сталина и этим всё сказано.

Пожилая родственница подарила всего Блока, я стал декламировать его на домашних посиделках и даже со школьной сцены; где-то валяется черно-белая (естественно!) фотография – я в гимназической курточке (такая была у нас форма) с поднятой как у Яхонтова рукой читаю что-то кому-то в невидимом зале, а сзади на меня косится огромный мраморный Сталин.

Потом теплым звездным вечером в станице Таманской пришел Мандельштам.

Многое тогда можно было купить в букинистических магазинах – первые крохотные книжечки Есенина, футуристов, Ахматовой (которая – подумать только! – в это время жила сравнительно рядом, хотя и не упоминалась в печати вовсе).

Мы учились в мужской школе, раз в год нам устраивали совместные балы с девочками из соседней школы. И вдруг – в 9ом классе(!!) ввели совместное обучение и, как говорил Аверченко «все заверте…»

В страстях и романах подошел конец школы, прошли гос-экзамены, миновали катания на лодках на Чистых Прудах, свежей грозой прошумел красивый и целомудренный выпускной вечер – и встал вопрос, куда идти?

А к этому времени многое изменилось вокруг. И в жизнь, не только мою, но в жизнь всей страны вошла, ворвалась… Индия.

Это время трудно сейчас представить, а главное – оно уже никогда, ни при каких обстоятельствах, не воротится и не повторится.

Триумфальное шествие началось с кинофильма «Бродяга». Из всех окон, во всех дворах заливался никому доселе неизвестный Радж Капур. Потом приехал Неру с дочерью Индирой – есть ли статистика, скольких девочек в СССР, особенно в Средней Азии, назвали тогда этим чужестранным именем?

Замечу мимоходом, что куда бы отец и дочь Неру ни приехали, а они объехали всю необъятную страну, везде их встречали грандиозные толпы восторженных людей и песня Бродяги из репродукторов. Неру, который у себя на родине, ничего не слышал об этом фильме, был удивлен и даже раздосадован. Вернувшись в Дели, он вызвал члена Парламента Притхви Радж Капура, известного актера и отца Раджа, и ядовито сказал: «Похоже, Ваш сын известен в СССР гораздо больше, чем я!»