По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

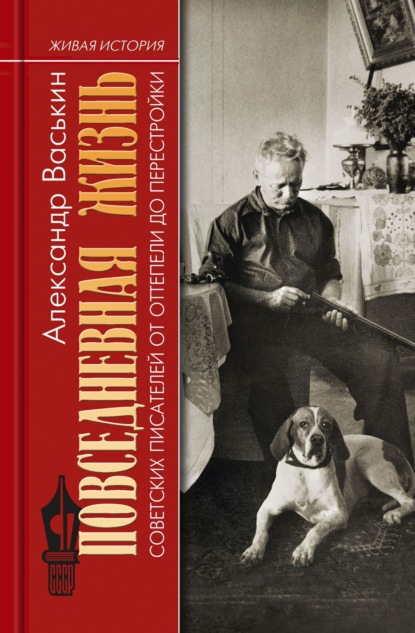

Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Дорогая передача!

Во субботу, чуть не плача,

………………………………

Вся безумная больница

У экранов собралась —

так пел Владимир Высоцкий (еще один частый гость Рижского взморья), высмеивая странную привычку советских людей писать письма на телевидение, радио и в газеты. Но это письмо было особенным. Оно было опубликовано в «Правде» в тот же день, с утра. И содержание его в общем было известно, как и фамилии людей его подписавших. Все, кто купил «Правду» в киоске у станции Дубулты, увидели, что под письмом перечислен весь писательский синклит: Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул Гамзатов, Олесь Гончар, Николай Грибачёв, Сергей Залыгин, Валентин Катаев, Алим Кешоков, Вадим Кожевников, Михаил Луконин, Георгий Марков, Иван Мележ, Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Виталий Озеров, Борис Полевой, Афанасий Салынский, Сергей Сартаков, Константин Симонов, Сергей Смирнов, Анатолий Софронов, Михаил Стельмах, Алексей Сурков, Николай Тихонов, Мирзо Турсун-заде, а еще Константин Федин, Николай Фёдоренко, Александр Чаковский, Михаил Шолохов, Степан Щипачёв. Строго по алфавиту. Всего 31 человек. Не так много для самого массового творческого союза СССР. Но дело было не в числе, а в огромном номенклатурном весе большинства указанных товарищей, среди которых встречаются действительно талантливые и любимые народом писатели.

В ЦК КПСС посчитали, что надо усилить впечатление и прочитать письмо еще и по телевизору: то ли это было проявлением заботы партии о неграмотных (использовавших советские газеты не по назначению), то ли, наоборот, о чересчур грамотных, или, как тогда выражались, «слишком умных». Тех, кто подобно профессору Преображенскому не читал советских газет, и не только перед обедом, а вообще. Так пусть послушают, в назидание!

Нельзя сказать, что все из перечисленных писателей внесли вклад в мировую литературу столь же значительный, что и в борьбу с инакомыслящими. Некоторых из них если и вспомнят сегодня, то только в связи с тем, что они подписали это письмо против Александра Солженицына и Андрея Сахарова. В СССР это называлось «пригвоздить к позорному столбу». Все, кто поставил свою подпись, имели полное право (и сполна им пользовались) жить в Доме творчества на самых лучших этажах – восьмом и девятом. В основном это были сливки советской литературы, писательские шишки. Подчиненные им коллеги, сидевшие в тот вечер у телевизора в Дубулты, знали свое начальство в лицо – руководителей Союза писателей СССР и аналогичных союзов союзных республик. Согласитесь, очень символично: писатели высокого полета и живут под облаками. Но в тот вечер в Дубулты был один писатель, отказавшийся ставить свою фамилию под этим письмом. Его тоже должны были «посчитать» (как в том детском мультфильме), но он отказался. Это был Фёдор Абрамов.

Фёдор Александрович приехал в Дубулты в начале июля 1973 года на два месяца: не так давно он вернулся из командировки в Сибирь, наполнившей его новыми яркими впечатлениями. Теперь у писателя появилась возможность доверить их бумаге. Однако отдых Абрамова получился не спокойным, а каким-то нервным. Как раз в это время в Москве шла активная подготовка коллективного письма от имени советской писательской общественности, осуждающего Александра Солженицына и Андрея Сахарова. Письмо предложили подписать самым видным литераторам, в том числе и Фёдору Абрамову – ведущему писателю-деревенщику. Его уговаривали по телефону: надо полагать, звонили не один раз, ссылаясь, что все остальные уже подписали или вот-вот поставят свою подпись. Однако Абрамов нашел в себе мужество твердо и решительно отказаться. Даром служба в Смерше не проходит.

Не только совесть не позволила Фёдору Абрамову присоединиться к общему хору обвинителей, но и личная точка зрения. противоположная официальной. «На глазах всего мира совершается очередная русская трагедия: великого патриота клеймят как изменника Родины, как предателя своего народа. И кто клеймит? Все тот же народ… О, Россия, Россия… Когда же ты хоть немного поумнеешь?» – отметил писатель вскоре в своем дневнике, назвав академика Андрея Сахарова «великим патриотом»

. Да, Фёдор Александрович был принципиальным человеком, бескомпромиссным.

Фёдора Абрамова справедливо называют лидером так называемой деревенской прозы – самобытного литературного направления в российской литературе, возникшего с началом хрущёвской оттепели и захватившего эпоху перестройки. Все те невзгоды, что выпали на долю русского крестьянства после 1917 года: кровавое раскулачивание, жестокая коллективизация, обескровившая деревню война, мучительное послевоенное восстановление, наконец, бестолковое хозяйствование в период освоения целины и последующие «нечерноземные» десятилетия с их поворотом северных рек – все это так глубоко и искренно отразилось в произведениях талантливой плеяды писателей, что вызывало серьезный отпор, в том числе и внутри партийного аппарата, чиновников разного ранга. Вот почему с таким трудом поначалу пробивались к читателю их книги, отражавшие совсем иную реальность, нежели та, что была представлена в газетных передовицах и решениях партийных пленумов и съездов. Этих писателей называли и «деревенщиками», и «почвенниками», что было особенно точно, ибо характеризовало их тягу к возврату традиционных ценностей и уклада жизни. Александр Солженицын предлагал свое название – «нравственники», подразумевая под этим борьбу за возрождение традиционной нравственности без какого-либо угождения политическому режиму.

«Во второй половине 1970-х было принято решение канонизировать деревенскую прозу. Принято, как я полагаю, не вдруг, а в позиционных боях между Отделом пропаганды ЦК КПСС, где со времен А. Н. Яковлева окопались прогрессисты, ко всему национальному относившиеся с подозрением, и Отделом культуры, симпатизировавшим как раз тем, в чьих книгах был русский дух и Русью пахло, – вспоминает критик Сергей Чупринин. – Так оно и пошло. Деревенщики спустя малый срок выпустили по двух-, трехтомнику, а позже и по собранию сочинений, получили кто Героя Соц. Труда, кто орден Ленина, вошли в вузовские обязательные программы и рекомендательные школьные. Всё – по заслугам»

. Но далеко не всех авторов деревенской прозы можно назвать «деревенщиками», ибо многие проявили себя и в других литературных направлениях. Может быть, по этой причине некоторых наградами все же обделили, зато вниманием цензуры не обидели.

Вместе с Фёдором Абрамовым к деревенской прозе часто относят произведения Александра Солженицына («Матрёнин двор», 1963

), Владимира Тендрякова («Не ко двору», 1954), Сергея Залыгина («На Иртыше», 1964), Бориса Можаева («Из жизни Фёдора Кузькина», 1968; «Мужики и бабы», 1976), Валентина Распутина («Последний срок», 1970; «Прощание с Матёрой», 1976), Владимира Солоухина («Владимирские просёлки», 1958), Василия Белова («Привычное дело», 1966), Виктора Астафьева («Последний поклон», 1968; «Царь-рыба», 1976), Василия Шукшина (в основном рассказы), Евгения Носова («Усвятские шлемоносцы», 1977), Владимира Крупина («Живая вода», 1980)… Многие произведения деревенской прозы впервые увидели свет в издательстве «Молодая гвардия».

У подписавших нелицеприятное письмо в «Правде» коллег Фёдора Абрамова имелись свои веские причины согласиться с поступившим к ним предложением. Кто-то руководствовался карьерными соображениями, кто-то искренно ненавидел Солженицына и Сахарова, а иные просто боялись (у одного писателя от страха даже открылась застарелая язва). Опасаться было чего. Санкции к несогласным могли быть суровыми. Как справедливо выразился биограф писателя Олег Трушин, отказ от подписания – это не что иное, «как еще один осознанный абрамовский акт самосожжения, говорящий о нежелании быть чиновничьей марионеткой. И не в этом ли абрамовском поступке сокрыта разгадка его последующего октябрьского завещания? Абрамов вряд ли надеялся на то, что ему сойдет с рук этот поступок, вот и подстраховался на всякий случай, отправляясь в дальнюю заграничную поездку, в которой могло случиться все что угодно»

. Речь идет о завещании, которое нестарый еще литератор (1920 года рождения) вдруг составил перед поездкой в Великобританию в 1973 году за себя и за жену.

Расплата за то, что у Фёдора Абрамова нашлось другое мнение, последовала скоро и оказалась не такой уж страшной: журнал «Вопросы литературы» немедля снял с публикации интервью с ним, предложив доработать. А в ноябре состоялась встреча писателя с министром культуры Петром Демичевым, после которой все как-то успокоилось. Через два года, в ноябре 1975-го Абрамов стал лауреатом Государственной премии СССР вместе с Борисом Васильевым и Гавриилом Троепольским. Отныне, приезжая в Дубулты со значком лауреата на груди, Абрамов имел полное право претендовать на лучшие номера в Доме творчества. Хотя и раньше он жил высоко – такова была оценка его таланта писательской верхушкой. В самом деле: если бы Абрамова не считали выдающимся писателем (там, на Старой площади), ему не предлагали бы поставить свою подпись под тем письмом. Но Героем Соцтруда он все же не стал. Почему? Сейчас расскажем…

Охота на писателей шла по всей стране. В это самое время в другом Доме творчества укрывался от «Большого брата» Григорий Яковлевич Бакланов. Но это был Дом творчества не писателей, а кинематографистов. И находился он в подмосковном Болшеве. Но почему укрывался? А потому, что и его, Бакланова, усиленно зазывали принять участие в общем хоре негодующих представителей советского народа, участников травли академика Сахарова и писателя Солженицына:

«Вот тут и про меня вспомнили. Начали раздаваться звонки из редакций. Обычно милый женский голос сообщал, что такой-то, такой-то и такой-то уже откликнулись, написали им о книге Солженицына “Архипелаг ГУЛаг”, выразили свое возмущение, они не сомневаются, я тоже присоединюсь. Это подавалось как дело чести. Ответ мой был стандартен: этой книги Солженицына я не читал, пришлите, прочту. Как это они пришлют, когда они ее и в руки брать брезгуют. Возникала долгая пауза. И холодел голос: но вы верите нашей газете? Я объяснял терпеливо: у меня правило – не высказываться о том, чего не читал. Особенно настойчивы в те дни были “Советская культура” и “Правда”. Сначала звонили рядовые сотрудники, потом – выше, выше», – рассказывает Григорий Яковлевич в своей книге мемуаров «Входите узкими вратами»

.

В общем, со всех сторон обложили. И он решил на время схорониться в Москве, в собственной квартире на Ломоносовском проспекте. Главное – не подходить к телефону, чтобы не обнаружили. А с женой договорился: если она с дачи позвонит, то одним звонком, а потом сразу трубку положит. И тогда он ей перезванивал. Поначалу конспирацию соблюдать удавалось. Но до поры. Видимо, в той организации, где всё обо всех знали, догадались о местонахождении Бакланова. И вот в один из дней замучил его телефон: трезвонит и трезвонит, причем с определенным интервалом. Как будильник. Писатель не выдержал, схватил трубку и услышал недобрый женский голос: «Как показалось мне – телефонистки…

– Почему не берете трубку?

– А вам какое дело! У меня за телефон уплачено!»

Бакланов как чувствовал, – быстро оделся и во двор. Произвел рекогносцировку местности (фронтовик и бывший начальник разведки артиллерийского дивизиона!), заняв позицию на отдаленно стоящей скамейке, где, к счастью, ни одной старушки не оказалось. Сидит он (а за кустом его не видно) и видит, как во двор въехала «черная “Волга”, остановилась у нашего подъезда. Дверца открылась, вышел товарищ в сером костюме, обойдя машину, вошел в подъезд. Примерно столько времени, сколько требовалось, чтобы подняться на седьмой этаж, постоять безуспешно перед закрытой дверью и вернуться, он пробыл там. Машина отъехала». Что делать? И тут достали. Видно, только одной баклановской подписи на том письме и не хватало. Ну, не могли без нее обойтись, и всё тут. Без Бакланова «веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны», как в том письме говорилось, выходило не слишком полным.

Тогда Григорий Яковлевич решил провести передислокацию: ехать в Красную Пахру на дачу было бесполезно, там бы его застали еще быстрее. А вот не отправиться ли в Болшево? К тому же Марлен Мартынович Хуциев давно его звал писать сценарий будущего фильма «Был месяц май» – впоследствии оказавшегося для Бакланова самым дорогим из всех экранизаций его произведений (кинокартина была поставлена в 1970 году). Совместное сочинение сценария вышло удачным, обоюдно приятным. И предпринятый Баклановым маневр также не был разгадан противником, не обнаружившим писателя в Болшеве.

Когда 31 августа Григорий Яковлевич открыл купленную Хуциевым газету, он увидел то коллективное письмо и подписи: «Некоторые ошеломили меня. Не буду перечислять, это все были известнейшие имена. В “Бесприданнице” Островского, склоняя Ларису к сожительству, старик купец Кнуров говорит: стыда не бойтесь, мы можем такую цену заплатить, что самые смелые критики умолкнут… Все, кто подписал это письмо в “Правду”, стали впоследствии Героями Социалистического Труда. Некоторые, впрочем, были уже удостоены, но кто еще не был Героем, стал им».

Думаю, более всего Бакланова поразила подпись Василя Быкова – писателя, духовно, да и биографически, ему близкого: Василь Владимирович во время войны служил в тех же артиллерийских войсках. «Боги войны» – так называли артиллеристов на фронте. В официальных статьях, посвященных развитию советской литературы, фамилии Бакланова и Быкова нередко стояли рядом. Их причисляли к ярким представителям так называемой лейтенантской прозы, отличавшейся предельной откровенностью и достоверностью при описании событий Великой Отечественной, ведь авторы сами были участниками войны и знали ее не понаслышке.

Наиболее активно писатели этого направления заявили о себе с началом оттепели, отважно отстаивая право ставить сложные и неприятные вопросы о цене победы, писать свою «окопную» правду, невзирая на нелепую критику в «дегероизации подвига», которой их регулярно подвергали те, кто и на войне-то не был. От цензуры бывшим фронтовикам доставалось порядочно, в чем только их не обвиняли – в очернительстве, клевете, пацифизме и принижении подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Но чем сильнее было официальное сопротивление, тем больше их произведения читали, экранизировали и ставили в театрах. Интерес к лейтенантской прозе в стране, где почти в каждой семье хранилась медаль «За победу над Германией», был огромным.

Среди образцов лейтенантской прозы – повести и романы Григория Бакланова («Южнее главного удара», 1958; «Пядь земли», 1959; «Мертвые сраму не имут», 1961; «Навеки девятнадцатилетние», 1979), Василя Быкова («Журавлиный крик», 1959; «Третья ракета», 1962; «Альпийская баллада», 1964; «Мертвым не больно», 1965; «Пойти и не вернуться», 1978; «Сотников», 1970; «Знак беды», 1982), Юрия Бондарева («Батальоны просят огня», 1957; «Последние залпы», 1959; «Горячий снег», 1970), Бориса Васильева («А зори здесь тихие», 1969; «В списках не значился», 1974), Константина Воробьёва («Крик», 1962; «Убиты под Москвой», 1963), Виктора Курочкина («На войне как на войне», 1965), Вячеслава Кондратьева («Сашка», 1979) и др.

А общепризнанным истоком этого направления послужила повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 году в журнале «Знамя». И самое интересное, что в 1947 году Виктор Платонович удостоился за эту повесть Сталинской премии второй степени – по предложению самого генералиссимуса. Хотя что тут странного – повесть ведь в том числе и о Сталинграде. Книга неоднократно переиздавалась, а после эмиграции автора была изъята из библиотек Советского Союза и уничтожена. Василь Быков, отдавая должное неоспоримым достоинствам повести, подчеркивал, что Некрасов показал «правоту и высокую сущность индивидуальности на войне», «увидел на войне интеллигента, утвердил его правоту и его значение как носителя духовной ценности в условиях, так мало способствующих какой-либо духовности»

. Эта оценка Василя Владимировича была опубликована уже в конце перестройки в 1990 году, когда запрет на книги Некрасова был снят. Постоянно воевать с цензурой приходилось и самому Быкову, причем особенно ожесточенно у себя на родине в советской Белоруссии.

Но и в Москве приходилось несладко. Не было у Василя Быкова ни одной книги, которая бы без труда пробилась к читателю через частокол придирок. Как говорил сам писатель, языка на фронте было взять легче, чем одолеть цензуру. Зоя Николаевна Яхонтова, заведующая редакцией прозы издательства «Молодая гвардия» в 1964–1986 годах, свидетельствует: «Чего стоила эпопея с изданием повестей Василя Быкова! Уже за первую его повесть “Третья ракета” я получила выговор от ЦК ВЛКСМ “за пропаганду абстрактного гуманизма”, который выражался в том, что в повести приводилось письмо убитого немецкого солдата, написанное просто с человеческой болью. Каждая новая повесть этого талантливого писателя подвергалась пристрастному рассмотрению “наверху”. А по последней, изданной в “Молодой гвардии” – “Знак беды” мне пришлось срочно выехать в Минск и уламывать автора кое-что снять. В конце концов нервы Василя не выдержали, и он написал мне, что в Москве больше издаваться не будет»

.

Зоя Яхонтова – личность легендарная, ее номер, наверное, хотел бы иметь в своей телефонной книжке каждый советский писатель. И классик, и начинающий (участник всякого рода совещаний «молодых писателей»). Вот почему ее почтовый ящик под праздник не закрывался от поздравительных открыток. В издательстве Яхонтову – «мудрого, светлого, замечательного человека» – вспоминают до сих пор. Зое Николаевне удавалось невозможное: она умела постоять за «своих» авторов в кабинетах на Старой площади и Главлита – Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР.

Лишь отмена цензуры в 1991 году освободила писателя от необходимости бороться чуть ли не за каждое слово. Но пока до этого было далеко. На дворе – застой. Василь Быков в тот самый вечер 31 августа 1973 года находился в Белоруссии. Как вспоминал он много лет спустя в автобиографической книге «Долгая дорога домой» («Доyгая дарога дадому», 2002), на него в буквальном смысле охотились, желая получить подпись под письмом. И решил он рвануть в Москву, к приятелю: «Цековцы и кагэбисты искали меня в Гродно и в Минске, в Москве им было меня не найти. Но сколько ни прячься, а рано или поздно надо возвращаться домой. Вернулся и я. Прятался в собственном доме, как преступник»

. А затем в составе большой группы писателей ему предложили поехать в Могилев на встречу с читателями. Там-то он и узнал, что его фамилия попала в «Правду», а затем была названа в программе «Время».

Чуть ранее, пишет Быков, его вызвали на прямой телефонный разговор с Минском – работник ЦК Компартии Белоруссии «вежливо и тихо сказал, что в ЦК КПСС поступило письмо выдающихся деятелей культуры, в котором они решительно осуждают подрывную деятельность Сахарова и Солженицына. От Беларуси письмо подписал Мележ (Иван Мележ, автор романа «Люди на болоте». – А. В.), надо, чтобы была и подпись Быкова. Я сказал, что не читал письмо, поэтому подписать его не могу. Он сказал, что это, конечно, мое дело, но он считает своим долгом предупредить меня о возможных последствиях. Я, не попрощавшись, положил трубку и вышел из кабинета». Кто бы мог подумать, что фамилию Быкова поставят под письмом против его воли?

Реакция белорусских писателей, также прочитавших «Правду» и посмотревших «Время», была ожидаемой: «Мои коллеги оживились, стали оглядываться на меня. Иван Чигринов молча, но выразительно пожал руку. Остальные помрачнели, нахмурились. Я был растерян и подавлен…» Все попытки Василя Владимировича доказать обратное – что он ничего не подписывал – ни к чему не привели. Не принесла пользы и поездка к Сергею Залыгину в Москву:

«Сергей Павлович сказал, что, к сожалению, не может говорить на эту тему по телефону, – неплохо было бы, если бы я приехал в Москву. Я быстро собрался и поехал. Залыгина застал дома, он чувствовал себя не лучшим образом и тихим голосом рассказал, что и как: всё это – грандиозная провокация, устроенная Шауро

и прочими. Писателей по одному вызывали в ЦК и там буквально выкручивали руки, добиваясь подписи. Верные партийной дисциплине писатели-коммунисты вынуждены были подписать. Залыгин же, сославшись на свою беспартийность, попытался отказаться. Тогда перед ним поставили вопрос: “С кем вы? С нами или с ними? Те двое скоро окажутся на скамье подсудимых, как бы и вас к ним не присоединили”. Залыгин лишь недавно перебрался в Москву, получил неплохую квартиру, был полон литературных планов, перед ним открывалась перспектива (впоследствии он стал главным редактором “Нового мира”), а тут такой зверский выбор. И он подписал. “Но ведь я не подписывал! – сказал я. – Откуда подпись?” “Ну так ты же в провинции. В провинции всё проще. И страшнее”, – сказал Залыгин».

То, что Сергей Залыгин отказался обсуждать это по телефону – вполне естественно. «Это разговор нетелефонный» – была даже в советское время такая присказка, означающая, что помимо двух собеседников на разных концах телефонного провода могут быть и другие участники разговора, которых не слышно, зато они всё слышат, находясь в курсе произносимого и происходящего. Поэтому лучше ничего «такого» не говорить. Мало ли что.

Не смог Быков разыскать и Солженицына – хотел извиниться, попросить прощения и объясниться. Письмо в ЦК КПСС с опровержением у него не приняли, даже не пустив на порог. Василь Владимирович оказался в жутком положении. Как еще он мог в те годы заявить о своем неучастии, несогласии с этой травлей? Да никак. Не выходить же с плакатом на Старую площадь. И потому критик Лазарь Ильич Лазарев, работавший в редакции журнала «Вопросы литературы», попытался его успокоить: «Не суетись, не оправдывайся, никому ничего не объясняй. Те, кто тебя знает, и так всё понимают, а тем, кто не знает, не объяснишь. Пусть думают, что хотят». Лишь много лет спустя Быков узнал от одного из сотрудников ЦК КПСС, что его подпись поставили ради его же спасения: «Иначе они вынуждены были бы отправить меня вслед за Солженицыным». Но до конца дней своих, вспоминая эту историю, писатель чувствовал себя тяжело и неловко: «Я проклинал тех, кто учинил всё это бесчеловечное негодяйство». К слову, Героем Соцтруда Быков стал в 1984 году, а Залыгин – в 1988-м. А Абрамов и Бакланов так без «Гертруды» и остались. Ничто на Земле не проходит бесследно…

А в Доме творчества в Дубулты программа «Время» уже заканчивалась. Вот прошли новости культуры, спортивная рубрика, наступил черед прогноза погоды, когда под популярную эстрадную мелодию показывались картинки с видами столиц всех союзных республик. И каждый писатель невольно ожидал, когда вспомнят про «его» столицу: Алма-Ата (тогда еще главный город советского Казахстана), Фрунзе (а не Бишкек), Таллин (еще с одной буквой «н»), наконец, Киев, Ленинград и Москва. Особенно тепло объявлял этот раздел диктор Виктор Балашов: «И о погоде». Прогноз погоды был самой популярной информацией среди телезрителей: «Тихо! Погоду передают!» В программе «Время» сообщали даже температуру воды в Прибалтике, будто для них, гостей Дома творчества. Наконец писатели повскакивали с насиженных мест и устремились на первый этаж, в столовую, где начали разливать вкуснейший местный кефир…

Вот мы и подошли к крайне интересной теме – отдыху советских писателей. Их повседневная жизнь была напряженной, но интересной, наполненной встречами с читателями, поездками по стране и по всему миру, посещениями издательств и редакций, заседаниями и съездами, наконец, визитами в Центральный дом литераторов и писательскую поликлинику. При таком трудовом графике любому литератору, в конце концов, требовался отдых. Он даже был ему гарантирован трудовым законодательством. А отдыхать было где, ибо советские писатели пользовались такими привилегиями, которые их нынешним коллегам и не снились. Судите сами: Союзу писателей СССР принадлежало более двадцати домов творчества и пансионатов, находящихся в самых престижных районах страны, в том числе в Переделкине, Внукове, Голицыне, Малеевке, Коктебеле, Пицунде, Дубулты.

Но в том-то и дело: если остальные граждане только и занимались в свой законный отпуск тем, что отдыхали – лечились в санаториях, сплавлялись на байдарках, удили рыбу, копались на шести сотках, то советские писатели совмещали отдых с работой, то есть с творчеством. Именно в домах творчества им и были обеспечены необходимые условия для создания новых произведений, достойных своей героической эпохи. И не удивительно, а очень даже понятно, что в перечисленные заповедные места писателям хотелось попасть обязательно, причем зачастую сразу после получения заветной корочки, удостоверяющей факт принятия в члены союза. Критик Валентин Яковлевич Курбатов в этой связи посчитал нужным отметить при публикации своих дневников в 2019 году: «В 1978 году я был принят в Союз писателей и впервые “равноправно” засобирался в Дом творчества. Тогда “писателев” (как посмеивался Астафьев) народ еще жаловал… Это было недорого и удобно. Я купил себе толстую тетрадь, и мне не терпелось заполнить ее новыми впечатлениями…»

Чистый лист обладает какой-то особой притягательной силой, вызывающей у писателя жгучее желание начать работать. Пожалуй, до конца осознать это способны только литераторы. Другой вопрос – с какой именно целью писатель это делает, что им в данный момент руководит. И здесь каждый сочинитель волен действовать в своих интересах и в меру отпущенного ему таланта. Выразительно и поэтически описал процесс творчества Сергей Владимирович Михалков:

Чистый лист бумаги снова

На столе передо мной,

Я пишу на нем три слова:

Слава

партии

родной!