По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

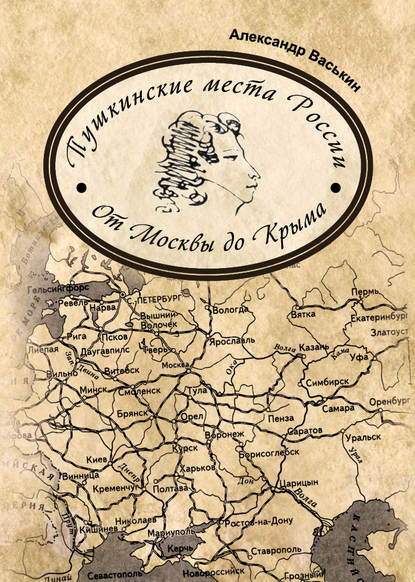

Пушкинские места России. От Москвы до Крыма

Год написания книги

2017

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Несмотря на то, что здание отмечено мемориальной доской с надписью «Александр Сергеевич Пушкин бывал в этом доме у своего дяди, поэта В.Л. Пушкина», ряд пушкинистов, однако, высказывают определенные сомнения в том, что А.С. Пушкин приехал к Василию Львовичу именно в этот дом, ибо с октября 1824 г. Василий Львович имел собственный дом, оставленный ему по завещанию сестры Анны Львовны, находившийся на той же улице по соседству (№ 28). Но в любом случае встреча их произошла на Старой Басманной.

А этот маленький, обшитый деревянными досками домик, приютившийся на старой московской улице, стал еще одним московским музеем – музеем Василия Львовича Пушкина, тем более что значительная часть интерьера дошла до нашего времени в хорошей степени сохранности. Сохранилась угловая печь в гостиной, остатки дубовых полов и искусственного мрамора, украшавшего стены гостиной, и даже филенчатые двери. Все это привели в порядок московские реставраторы.

«Октября 12 поутру, спозаранку мы ожидали Пушкина»

Усадьба Веневитиновых (Кривоколенный пер., № 4). Дом, очевидно, возведен в 1760-х гг. на основе еще более ранних старинных палат, перестраивался в конце XVIII в., в 1830-х и в 1920–1930-х гг. Особняк стал собственностью богатой дворянской семьи Веневитиновых в 1803 г., когда его приобрел глава семейства, прапорщик Владимир Петрович Веневитинов (ум. в 1814 г.). Его жена Анна Николаевна, урожденная Оболенская, родила ему четверых детей: Алексея, Дмитрия, Петра и Софью. Поскольку княжна Оболенская находилась в родственных отношениях с семьей Пушкиных, то сам Александр Сергеевич Пушкин приходился ее детям четверо-юродным братом.

Вполне вероятно, что Пушкин познакомился с семьей Веневитиновых еще в отрочестве. Как и он, дети Веневитиновых бывали на популярных в 1800-х гг. в Москве детских праздниках, устраивавшихся в доме Трубецких на Покровке.

Дети рано остались без отца, воспитывала их в основном мать. Именно благодаря ей они получили классическое домашнее образование, изучили французский, латынь, греческий языки. А Дмитрий Веневитинов рано увлекся немецкой философией и романтической поэзией.

Братья Веневитиновы – воспитанники Московского университета, по окончании которого они поступили на службу в Московский архив Министерства иностранных дел в Хохловском переулке, где в 1823 г. сформировался литературнофилософский кружок «Общество любомудрия». Членами кружка состояли многие друзья Веневитиновых и близкие им по духу люди – В.Ф. Одоевский, И.В. Киреевский, А.И. Кошелев, Шевырев. Вскоре младший брат Дмитрий стал бессменным секретарем общества.

«Любомудры» собирались и в доме Веневитиновых в Кривоколенном переулке. Увлечение Дмитрия Веневитинова немецкой философией в значительной степени способствовало философской ориентации кружка. Члены общества изучали сочинения Спинозы, Канта, Фихте и особенно Шеллинга, повлияв на формирование диалектики и философии искусства в России. Печатались «любомудры» в журнале «Вестник Европы» и альманахе «Мнемозина», который совместно с Одоевским в 1824–1825 гг. издавал В.К. Кюхельбекер. Кружок прекратил свое существование после восстания декабристов в 1825 г.

В сентябре 1826 г. по возвращении Пушкина в Москву возобновилось его личное общение с братьями Веневитиновыми. Александр Сергеевич неоднократно бывал у своих четвероюродных братьев в Кривоколенном. Дмитрий Веневитинов был интересен Пушкину и как автор критической статьи о первой главе «Евгения Онегина», принесшей молодому критику известность в литературных кругах. По словам Алексея Веневитинова, Пушкин говорил, что статья его младшего брата – «единственная, которую он прочел с любовью и вниманием. Все остальное – или брань, или переслащенная дичь».

12 сентября Пушкин вместе с Дмитрием Веневитиновым обедал в новой французской «ресторации» Яр, которая находилась на Кузнецком мосту, в доме Шавана (№ 9); возможно, на обеде были Соболевский и Киреевский. Об этом запись в дневнике Погодина.

И потому, наверное, 10 сентября 1826 г. Дмитрия Веневитинова позвал Пушкин на первое чтение «Бориса Годунова» у Соболевского. А вот Михаила Погодина не пригласил. И не только его, многие хотели попасть в число избранных. «Веневитинова чрез Соболевского зовет Пушкин слушать "Годунова" ввечеру. Веневитинов, верно, спрашивал у Соболевского, нельзя ли какнибудь faire (сделать. – А.В.) пригласить меня, и, верно, получил ответ отрицательный. Мне больно или завидно», – сетовал Погодин в тот день в дневнике.

Лишь 11 сентября Погодин встретился с Пушкиным в этом доме: "Мы с вами давно знакомы, – сказал он мне, – и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче". Пробыл минут пять – превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек».

Всего «Борис Годунов» читался автором в ту осень в Москве пять раз, в т. ч. дважды у Веневитиновых, 25 сентября и 12 октября, причем второй раз Пушкину внимало большое число народу – все Веневитиновы, Шевырев, братья Киреевские, братья Хомяковы и другие. И если бы среди слушателей не было Погодина, мы не узнали бы сегодня о том, что произошло в тот октябрьский день:

«Октября 12 поутру, спозаранку мы ожидали Пушкина. В 12 часов он является. Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно… Кровь приходит в движение при одном воспоминании. Надо припомнить, – мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией… Наконец, надо представить себе самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства, – это был среднего роста, почти низенький человечек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем пиитическую, увлекательную речь! Первые явления выслушаны тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался живой голос русского древнего летописца. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков "да ниспошлет Господь покой его душе страдающей и бурной", мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,

Димитрием из гроба нарекла,

Вокруг меня народы возмутила

И в жертву мне Бориса обрекла.

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления… Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроносой своей лодке, предисловие к "Руслану и Людмиле": "У лукоморья дуб зеленый…" – начал рассказывать о плане для Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернию, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, сцену которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь».

А 13 октября 1826 г. Пушкин присутствовал здесь на чтении трагедии А.С. Хомякова «Ермак». Причем чтение это состоялось по инициативе Пушкина.

Дмитрий Веневитинов активно содействовал сближению Пушкина с молодыми московскими литераторами и привлечению его к сотрудничеству в журнале Погодина «Московский вестник», одним из наиболее деятельных участников которого был он сам. В 1824–1826 гг. Веневитинова часто можно было встретить на Тверской, в салоне Зинаиды Волконской, которой он страстно поклонялся. Волконская не ответила взаимностью (разница в возрасте у них была шестнадцать лет), но оценила по достоинству чувства молодого поэта. Как-то в один из вечеров Волконская подарила Веневитинову на память старинный перстень, найденный при раскопках Геркуланума. Он решил надеть этот перстень или на свадьбу, или перед смертью. Этому перстню Веневитинов посвятил стихотворения «Завещание» и «К моему перстню», в последнем он писал:

Когда же я в час смерти буду

Прощаться с тем,

Что здесь люблю,

Тогда я друга умолю,

Чтоб он с моей руки холодной

Тебя, мой перстень, не снимал,

Чтоб нас и гроб не разлучал.

Глубокое и неразделенное чувство к Волконской явилось одной из причин отъезда Веневитинова в Петербург в октябре 1826 г. После чего Дмитрию Веневитинову и Александру Пушкину уже не суждено было свидеться. При въезде в Петербург Веневитинов был арестован по подозрению в причастности к заговору. Проведя три дня под арестом, он заболел. После этого в марте, возвращаясь легко одетым с бала, Веневитинов сильно простудился и вскоре умер. «Как вы допустили его умереть?» – передавали современники восклицание Пушкина, узнавшего о смерти двадцатидвухлетнего поэта.

Исполняя волю Веневитинова, друзья «в час смерти» на его руку надели перстень Волконской. Когда в 1930 г. прах Веневитинова переносили из Симонова монастыря на Новодевичье кладбище, будущей женой реставратора Петра Барановского Марией Юрьевной был найден и знаменитый перстень из Геркуланума. Он хранится ныне в Литературном музее.

Через сто лет в этом доме состоялось уникальное собрание, посвященное тому давнему чтению «Бориса Годунова». Поэт Александр Галич вспоминал: «В зале, где происходило чтение, мы и жили… Передо мной на столе лежат пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвященное столетней годовщине чтения Пушкиным "Бориса Годунова" у Веневитиновых. Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире – в одной из тех четырех квартир, что были выгорожены из зала веневитиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трех комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек, я до сих пор ума не приложу. Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились. В воскресенье двадцать четвертого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года состоялся этот незабываемый для меня вечер.

Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца – профессор Московского университета, пушкинист, один из организаторов этого вечера (Л.С. Гинзбург. – А.В.). Он рассеянно бродил по комнатам, теребил мягкую седую бородку, бесцельно переставляя стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот, наконец, пробило восемь, и начали появляться приглашенные. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне, но все это еще не было чудом, я знал – чудо было впереди. Открыл вечер председатель Общества любителей российской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программке это чудо называлось так: "Чтение отрывков из "Бориса Годунова" артистами Московского Художественного театра. Сцену "Келья в Чудовом монастыре" исполняют Качалов и Синицын, сцену "Царские палаты" – Вишневский, сцену "Корчма на литовской границе" – Лужский, сцену "Ночь, сад, фонтан" – Гоголева и Синицын, и отрывок из воспоминаний Погодина о чтении Пушкиным "Бориса Годунова" у Веневитиновых исполнит Леонидов"».

«22 декабря 1826 году. Москва. У Зубкова»

«Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу», – воскликнул Пушкин и, бросившись к одному из проходящих по Тверскому бульвару людей, расцеловался с ним. Происходило это в один из мартовских дней 1827 г. Человек, удостоившийся столь откровенного проявления внимания поэта, также не скрывал своих чувств. Это был Василий Зубков, недавний московский знакомец Пушкина. Направлялся Зубков, по видимости, к себе домой, потому как жил недалеко – на Малой Никитской улице. Пушкин не раз и не два бывал там после возвращения в Москву в 1826 г. Приводила его на Малую Никитскую весьма «уважительная» причина, а точнее сказать, сердечная. Но обо всем по порядку.

Василий Петрович Зубков – одногодок Пушкина, карьеры на военной службе не сделал: воспитанник Муравьевского училища для колонновожатых, прапорщик Квартирмейстерской части, с декабря 1819 г. вышел в отставку подпоручиком. На гражданской службе добился он куда больших успехов: из тех сведений, что удалось о нем узнать, известно, что в 1824–1826 гг. служил он советником московской палаты гражданского суда, в 1828–1838 гг. советником и товарищем председателя (т. е. заместителем) московской палаты уголовного суда, а впоследствии дотянулся и до сенатора (что соответствовало чину генерал-лейтенанта). В перерыве, правда, он успел попасть в число декабристов, поучаствовав в тайном «Обществе Семисторонней, или Семиугольной, звезды» (вместе с бывшими лицеистами А.П. Бакуниным, Б.К. Данзасом, И.И. Пущиным и другими). Зубков был привлечен к следствию по делу декабристов, арестован и заключен в Петропавловскую крепость, но через 12 дней освобожден.

В то время, когда ему довелось принимать Пушкина у себя, он нанимал квартиру в доме Соковнина на Малой Никитской улице, во «флигеле, выходя на двор с правой стороны» – как уверяют архивные бумаги. Сегодня это часть хорошо сохранившейся большой усадьбы Бобринских, относящейся к концу XVIII в. (Малая Никитская улица, № 12).

Усадьба пострадала после пожара 1812 г., тем не менее фасад главного дома сохранил не только общую схему композиции, но и характерную для XVIII в. утонченную деталировку. Интерьеры были заново отделаны в стиле ампир начала XIX в. Анфилада парадных залов второго этажа украшена разнообразными плафонами с богатой росписью и лепными карнизами. Привлекают внимание посетителей усадьбы две мраморные скульптуры XVIII в., установленные перед входом в главный дом, – «Парис» и «Елена». Они не всегда стояли здесь. Их перенесли из старого сада, находившегося на месте нынешнего зоопарка.

В правом флигеле усадьбы, соединенном закругленной на плане характерной галереей с главным домом, и квартировал Зубков вместе с женой Анной Федоровной, урожденной Пушкиной, дальней родственницей поэта. По словам Бартенева, Пушкин «проводил беспрестанно время» в гостях у Зубкова. Альбом Зубкова – свидетель визитов Пушкина – сохранил на своих страницах автографы вернувшегося из ссылки поэта – «Ответ Ф. Т.***» («Нет, не черкешенка она») и «Зачем безвременную скуку» с проставленной авторской датой «1 ноября 1826. Москва». А на автографе стихотворения «Друзьям» («В надежде славы и добра») рукою Пушкина помечено: «22 декабря 1826 году. Москва. У Зубкова». Сохранился лист с портретами декабристов, нарисованными Пушкиным у Зубкова.

Но притягивал Пушкина не сам Зубков (принять Пушкина у себя желали многие), а его двадцатилетняя свояченица (сестра жены) Софья Федоровна Пушкина. Недолго размышляя, Пушкин пылко изложил ей свои чувства, надумав жениться: «Я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь!» – писал он Зубкову 1 декабря 1826 г. Софья Пушкина была обескуражена и даже испугана такой прыткостью поэта. Александр Сергеевич, изголодавшийся в ссылке по общению с московскими дамами, и в самом деле действовал по цезаревскому принципу «Пришел, увидел, победил». Ведь, как поучал он молодого князя Павла Петровича Вяземского, вся задача жизни, все на земле творится, чтобы обратить на себя внимание женщин: «В этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщину уважать вас».

Да и сами женщины Пушкина привечали. Как доносил в те дни своему непосредственному шефу графу Бенкендорфу жандармский полковник И.П. Бибиков: «Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно… Дамы кадят ему и балуют молодого человека; напр., по поводу выраженного им в одном обществе желания вступить в службу несколько дам вскричали сразу: "Зачем служить! Обогащайте нашу литературу вашими высокими произведениями, и разве, к тому же, вы уже не служите девяти сестрам? Существовала ли когда-нибудь более прекрасная служба?"»

Софья Федоровна Пушкина была стройна и высока ростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, и «была очень умная и милая девушка», – утверждала современница Пушкина Янькова, ее мемуары под названием «Рассказы бабушки» вышли в 1885 г.

Некоторые пушкинисты до сих пор спорят, не перепутала ли бабушка-долгожительница (прожила 93 года!) двух сестер. Есть мнение, что составленный ею словесный образ относится к Анне Федоровне Пушкиной, а к Софье Федоровне относится следующее: «Меньшая, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, преживая и превеселая, и хотя не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра, но личиком была, кажется, еще милее». Такого мнения придерживался Б.Л. Модзалевский. Вересаев ему возражал, ссылаясь на мнения Нащокина и Соболевского, утверждавших, что, судя по внешности, в стихотворении «Ответ Ф. Т.***» поэт говорит о Софье Федоровне, а не о ее сестре. Сохранившиеся изображения Софьи Федоровны подтверждают правильность версии Вересаева:

Нет, не черкешенка она

Но в долы Грузии от века

Такая дева не сошла

С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней.

Но все сокровища Востока

Не стоят сладостных лучей

Ее полуденного ока.

Несмотря на напор, бурю и натиск, проявленные Пушкиным, сватовство оказалось неудачным. Об этом предупреждал его и Зубков, которого поэт в осенние дни 1826 г. вовлек в борьбу за свою душевную (и далеко не последнюю) привязанность. Несмотря на отговоры, Пушкин умолял Василия Петровича (на правах родственника) помочь в сердечном деле: «Ангел мой, уговори ее, упроси ее… и жени меня».

Но у Софи, как называл ее Пушкин, уже был жених – Валериан Александрович Панин (впоследствии смотритель Московского вдовьего дома), которого поэт чуть ли не проклинал: «Мерзкий этот Панин, два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе…, настращай ее Паниным скверным».

В письме, написанном Зубкову перед отъездом из Москвы 1 ноября 1826 г., Пушкин словно расписывается в собственной неудаче: «Я надеялся увидеть тебя и еще поговорить с тобой до моего отъезда; но злой рок мой преследует меня во всем том, чего мне хочется. Прощай же, дорогой друг, – еду похоронить себя в деревне до первого января, – уезжаю со смертью в сердце».

Однако не прошло и месяца, как Пушкин вновь засобирался в Москву: «Дорогой Зубков, ты не получил письма от меня, – и вот этому объяснение: я хотел сам явиться к вам, как бомба, 1 декабря, то есть сегодня, и потому выехал 5–6 дней тому назад из моей проклятой деревушки на перекладной из-за отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня; у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать; от бешенства я играю и проигрываю. Довольно об этом; жду, чтобы мне стало хоть немного лучше, дабы пуститься дальше на почтовых.

Оба твои письма прелестны: мой приезд был бы лучшим ответом на размышления, возражения и т. д. Но раз уж я застрял в псковском трактире вместо того, чтобы быть у ног Софи, – поболтаем, то есть поразмыслим.

Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей, – но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает, – содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно – вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. – Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером – судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?.. Бог мой, как она хороша! и как смешно было мое поведение с ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести… скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу.

Если она находит, что Панин прав, она должна считать, что я сумасшедший, не правда ли? – объясни же ей, что прав я, что, увидав ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что у меня не может быть притязаний увлечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше, как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекраснее быть невозможно. …В Москве я расскажу тебе кое-что».