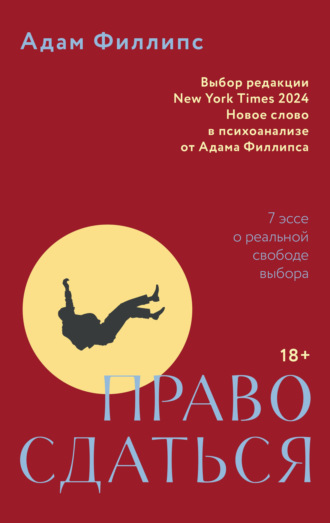

Право сдаться. 7 эссе о реальной свободе выбора

Адам Филлипс

Право сдаться. 7 эссе о реальной свободе выбора

Говоря иначе, какие условия жизни делают возможным желание жить?[1]

Джудит Батлер «Что это за мир?»По мере того как я осознавал тяжесть состояния пациента, я все больше погружался в депрессию. Я рассказал об этом Биону, а он ответил: «И как вам теперь хочется поступить?» Я сказал: «Сдаться?» Он сказал: «Именно этого и хочет от вас группа с теми ее самостями, которые не хотят меняться».

Эрик Трист «Работа с Бионом в 1940-е: десятилетие группы»Ум на каждой ступени есть театр одновременных возможностей[2].

Уильям Джеймс «Принципы психологии»Но различия предстоит провести.

Филиппа Фут «Моральные дилеммы»В память о Лео Берсани и Джоне Форрестере

Adam Phillips

On Giving Up

Впервые опубликовано в Великобритании в 2024 г. издательством Hamish Hamilton, импринт Penguin Books

© Adam Phillips, 2024

© Мухамеджанов С., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

КоЛибри®

«Самое захватывающее в творчестве Адама Филлипса – это то, как оно не поддается простому изложению… Филлипс не пытается помешать нам думать о том, о чем мы хотим думать; то, что он делает, – это постоянно спрашивает нас, действительно ли мы в это верим и как мы можем быть уверены».

Дженнифер Салаи,The New York Times (выбор редакции)«Филлипс продолжает черпать вдохновение во Фрейде – не только в провокационных концепциях, но и в том, что язык Фрейда дает возможность для спекуляций… Взаимосвязь между его наблюдениями несет в себе определенный заряд, побуждает любопытство…»

Рон Слейт,On the Seawall«Мудрая, благородная книга. Филлипс в мягкой, емкой форме объясняет, как психоанализ раскрывает нашу повседневную драму, как позволяет с разных точек зрения взглянуть на проблемы, которые, как мы думали, у нас были».

Деннис Дункан,The Washington Post«Филлипс подобен фонарику в том смысле, что его яркий луч помогает мне лучше ориентироваться в темноте…»

Дэн Пипенбринг,Harper’s Magazine«Филлипс сделал термин “сдаться” более емким и гибким, объединив психологию и литературу, чтобы выявить точки соприкосновения… Филлипс выдвигает смелые аргументы: отказ от ответственности так же важен для нашего психологического благополучия, как надежда и любовь…»

Сара Мурхаус,Los Angeles Review of BooksПредисловие

В новой книге, увидевшей свет в 2024 году, Адам Филлипс переходит от темы непрожитого (Missing Out, 2012) к теме отказа – к выбору не выбирать, к выбору сдаться. В нашу эпоху «достигаторства» и погони за эффективностью предложение ознакомиться с тем, как можно эффектно капитулировать и опустить руки, а также почему это неплохой вариант, кажется на первый взгляд безумным. Но Филлипс уже в прологе показывает нам, что «сдаться» не всегда значит проявить слабость. Иногда это признак зрелости, первый шаг к освобождению от навязчивых целей и иллюзий. Он противопоставляет непреклонных героев (таких, как Макбет или Отелло) возможности «отречения», которое открывает новые перспективы. Формула проста: постоянное «хотение» рождает страдание, а отказ (или капитуляция) может предоставить будущее.

Филлипс уточняет, что отказ всегда связан с двусмысленностью: мы жертвуем чем-то ради будущего, но одновременно ищем облегчения в прекращении усилий. В культуре идея отказа укоренилась глубоко – от религии и морали до психотерапии и искусства. Сегодня нас призывают чем-то жертвовать ради здоровья, экологии, морали, но за этим часто скрывается иное желание: перестать бороться. Мысль о том, что жизнь может не стоить усилий, пугает, и общество стремится всячески скрыть этот соблазн. Поэтому отказ – это не только акт лишения, но и способ понять собственные желания и пределы возможной борьбы.

Искушение сдаться сопровождает человека всегда. Отречение ставит под сомнение ценность жизни и наши идеалы. В трагедиях герои редко способны отказаться от действия: они упорно доводят все до конца, и именно это упорство превращается в катастрофу. С другой стороны, в повседневности мы часто сталкиваемся с тем, что отказ является не признаком слабости, а способом увидеть границы своих сил и пересмотреть свой путь. Таким образом, отречение становится ключом к пониманию и наших иллюзий, и наших зависимостей.

Не хотеть, утверждает Филлипс, – это не пустота, а особая форма желания. Отказ от привычных целей и амбиций открывает возможность для иных форм внимания и восприятия. Однако отказ часто сопровождается чувством исключенности. Когда человек отказывается от норм, ожиданий или коллективных целей, он оказывается на границе общества, иногда за его пределами. Однако исключенность также открывает пространство для переосмысления себя и своего положения. В истории и культуре немало примеров, когда именно отказ и исключенность порождали новый взгляд и новые формы жизни.

Кроме исключенности нас поджидают и трудности утраты. Отказ всегда сопряжен с потерей – привычек, целей или даже иллюзий, которые могут быть весьма комфортными. Но утрата – это одновременно конец и начало, завершение старого и условие для нового. Так, отказываясь, мы создаем условия для будущего, хотя оно никогда не совпадает с нашими ожиданиями.

Новая книга Филлипса – небольшое медитативное путешествие, практика замедления жизни. Возможно, даже наверняка, она окажет терапевтический эффект на тех, кто готов провести ревизию своей настойчивости, деятельности и эффективности. Обязательно ли это приведет к отказу? Нет. Но то, на что можно рассчитывать – на нормализацию бездействия, на возможность отказаться от борьбы тогда, когда для нее нет достаточно оснований. Отказ может быть и поражением, и компромиссом, и реализмом, а иногда даже источником вполне здорового удовольствия. Филлипс приоткрывает для нас зазор между мотивом и действием и дает возможность задать вопрос о том, стоит ли это действие того, чтобы быть свершенным, – или же бездействие принесет нам больше смысла.

Василий Костенко,кандидат психологических наук,руководитель «Лаборатории развития личности» и магистерской программы «Позитивная психология»,Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Пролог

Когда в обиходе люди говорят, что собираются от чего-то отказаться, то обычно они имеют в виду курение, алкоголь, шоколад или любое другое анестетическое удовольствие, скрашивающее повседневную жизнь. Как правило, речь не идет о суициде (хотя люди и вправду склонны отказываться только от того, что считается вредными привычками). Отказ от некоторых вещей может идти нам на пользу, и все-таки мысль о том, что кто-то бросает что-то совсем[3], всегда отталкивает. Как в случае с алкоголиками, которым нужно, чтобы все вокруг пили, пожалуй, существует определенный культурный консенсус: согласно ему жизнь – нечто, что достойно – или должно быть достойно – того, чтобы ее прожить (а может, и вообще нечто священное). Говоря максимально просто, бывают хорошие и плохие жертвы, и не всегда заранее ясно, что чем является. Бывают такие вещи, к отказу от которых мы стремимся, и это нас вдохновляет, а отказ от иных вещей совершенно выбивает из колеи. От чего, к примеру, нас призывает воздержаться подлинная надежда или подлинное отчаяние, как конкретно мы представляем себе отказ от чего бы то ни было? Настоящая книга – о сущностной и далеко идущей двусмысленности, заложенной в одной простой идее. Мы отказываемся от чего-то, когда уверены, что можем изменить ситуацию, и отрекаемся в том случае, если уверены, что ничего изменить нельзя.

Любое новое – как и старое – мышление посвящено жертве: от чего следует отказаться, чтобы жить так, как хочется. Сегодня нас призывают отказаться от многого ради нашего здоровья, ради нашей планеты, ради нашего эмоционального и морального благополучия и, разумеется, ради прибыли богатых. Но рядом с этой оргией улучшающего самопожертвования – а может, и в ее основе – живут ужас и отчаяние нашего желания попросту сдаться. Мы часто хотим упрятать подальше мысль о том, что жизнь может и не быть достойной того, чтобы вести за нее борьбу – в этой борьбе нам помогают религия и терапия, образование и развлечения, товары потребления и вообще разные виды искусства. Появляется все больше людей, черпающих силы в ненависти, предрассудках и поисках козла отпущения. Складывается впечатление, что, как заметил в «Генеалогии морали» Ницше, нас все больше привлекает «воля к Ничто, отвращение к жизни, бунт против радикальнейших предпосылок жизни»[4].

Глубокое разочарование в политике и личных отношениях, потребность в свободе слова и одновременно страх перед ней, ужас перед консенсусом, но и стремление к нему, принудительный консенсус всевозможных фундаментализмов – все это создало культурный климат страха и праведного негодования. Дело обстоит так, словно двусмысленное, но в то же время поддерживающее нас ощущение того, что мы живы, каким бы мимолетным оно ни было, стало источником невыносимого напряжения, которое нужно снять. И поэтому, хотя пока мы не можем вообразить или описать нашу жизнь без идеи жертвы и ее тайного союзника – компромисса, само представление о том, что мы хотим и можем приобретать благодаря жертве, остается не до конца ясным; как о том, чего, как нам кажется, мы хотим, так и о том, что мы пока даже не осознаем. Формулируя личные и политические идеалы, мы либо чрезмерно уверенны, либо слишком непостоянны. И само понимание, в чем состоит жертва, зависит от того, знаем ли мы, чего хотим.

Отказываться всегда означает приносить в жертву одно ради того другого, что считается лучшим. Всякий раз, когда мы намереваемся что-то сделать, всякий раз, когда мы делаем выбор, встает один и тот же вопрос: от чего нам придется отказаться? Выбор по определению исключителен и указывает на предпочтение. То есть всегда происходит воображаемый обмен: от чего-то отказываются, ожидая, что нечто будет получено взамен. Отказываемся ли мы от доверия, или от свободы слова, или от общительности, или от желания, или от смысла, или даже от жизни – темы, к которым каждая глава настоящей книги подходит с разных точек зрения, – всякий раз у нас на уме возмещение, и не важно, насколько заключаемая тут сделка осознанна. Не так важно, чем мы жертвуем, но всегда имеет смысл подискутировать о том, чего мы хотим. И предметом беседы должна быть жертва и то неудовольствие, которое с ней связано. Отказ от чего бы то ни было или от кого бы то ни было всегда обнаруживает, что именно, как нам кажется, мы хотим.

Поэтому нам следует помнить, что отказ, какие бы бесчисленные формы он ни принимал, – это всегда, помимо всего прочего, еще и дарение (и оно всегда происходит снизу вверх, как будто адресовано какой-то вышестоящей власти). Отказываясь, люди преследуют собственную предполагаемую выгоду, предпочтительное удовольствие, но это происходит в рамках экономики, которую мы по большей части не можем уяснить и которую, как и всякую экономику, мы не можем предсказать. Как будто в тот или иной момент жизни нам отдают приказ «Отрекись!» или «Откажись от этого!», и вот мы пускаемся в туманные пожелания, предаемся смутным надеждам, начинаем торговаться. Мы, насколько можем, пытаемся просчитать последствия принесенной жертвы и представить будущее, которое хотим получить взамен (никогда не ясно, например, является ли жертва мольбой или принуждением, манипуляцией или вынужденной капитуляцией или и тем и другим). Как будто в определенные моменты жизни мы задаемся вопросом, что нам сделать, чтобы прорваться к некоторым людям или к самим себе, к той жизни, которую мы хотим. Мы задаемся вопросом, от чего нам придется отказаться, чтобы получить взамен то, что, как нам кажется, нам нужно. Так временами и выглядят движения животного, несомненно, всезнающего, животного, утверждающего, что способно знать, чего хочет, и для которого знание своих желаний, а также дельные мысли на счет того, как их удовлетворить, – это единственное занятие, которое оно может вообразить. Словом, жертва и отказ – это способ заглянуть вперед.

От детей отказываются, отдавая их на усыновление или удочерение, на войне армии сдаются и складывают оружие, когда оказываются побеждены, а люди испускают дух, когда умирают. И в каждом из этих далеких друг от друга примеров нечто как бы передается из рук в руки, как будто была заключена сделка по необходимости, словно был достигнут предел, произошел кризис, и вот дело дошло до обмена. Складывается ощущение, что отказ в той же мере связан с переходом и трансформацией, в какой он связан с успехом или неудачей (сама идея отказа как магнит притягивает мораль: мы непременно будем оценивать и расценивать, когда дело доходит до отказа). Мы отрекаемся или отказываемся, когда уверены, что не можем продолжать как прежде. И поэтому отказ – это всегда критический момент, сколько бы мы ни пытались преуменьшить его значение. Но если отказ – это прелюдия, предварительное условие для чего-то другого, что неизбежно произойдет, форма предвосхищения, своего рода храбрость, в таком случае он представляет собой знак того, что желание умерло; и тем самым он может расчистить место для других желаний. Иными словами, отказываться – значит пытаться создать иное будущее; но, конечно, при этом сохраняется понимание, что последствия наших действий могут оказаться несоизмеримы с намерениями (отказ – это одновременно риск и заглядывание вперед).

Наш внутренний прагматик может только гадать, даст ли нам жертва ту жизнь, которую мы хотим, даже если мы не знаем, что мы ее хотим. И тот же прагматик может задать нам вопрос: почему мы выбрали именно такую формулировку, почему настаиваем на фразе «отрекаться», в чем польза именно так описывать то, чем мы занимаемся и что, как кажется, мы не в состоянии описать иначе? Ведь если, скажем, отречься – значит просто передумать, пересмотреть, взглянуть иначе или под другим углом – или, опять же, просто описать этот процесс по-другому, – тогда это способ сделать так, чтобы вещи начали выглядеть иначе. А если они выглядят по-другому, то другими будут и последствия. Скажем, нам необязательно размышлять о своей жизни в терминах выигрыша и проигрыша, выгоды и убытка, к чему нас подталкивает фраза «отказываться», тем самым подкрепляя досточтимую культурную норму. Необязательно терять свои жизни, чтобы найти их; мы можем просто продолжать их находить (скорбь, пожалуй, не относится ни к наиболее желанным действиям, ни к единственно доступным или необходимым). Быть может, мы недооценили свои искушения. Быть может, нас отвлекла аналогия.

Художник и психоаналитик Марион Мильнер в своей замечательной и весьма поучительной книге «Жить своей собственной жизнью»[5] (книге о том, как нам поддерживать в себе живость, а живость, оживленность – это настоящее противоядие от желания сдаться) так описывает предпринятую ею попытку «решить, в чем цель жизни»:

«Я поняла, что не имела об этом никакого представления. Я решила вести дневник и записывать в него все самое хорошее, что случилось со мной за день, надеясь, что так я смогу понять, чего на самом деле хочу. Кроме того, я вдохновлялась чтением „Эссе” Монтеня и тем, как он настаивает, что то, что он называет душой, – нечто совершенно иное, а зачастую и прямо противоположное тому, что под ней обыкновенно понимают».

Она, как человек современный, начинает с того, что пытается сообразить, чего она хочет, а затем, уточняя, ссылается на Монтеня, для которого душа – «нечто совершенно иное, а зачастую и прямо противоположное тому, что под ней обыкновенно понимают». Она полагает, что ее сущность, душа, как-то связана с тем, чего она действительно хочет, с тем, что приносит ей счастье. Она предполагает, что ее жизнь непременно должна быть подчинена какой-то цели, даже если цель эта ей еще не известна. Но затем Монтень напоминает ей, что в ней самой есть часть – быть может, самая главная часть, – которая совершенно отлична и, не исключено, прямо противоположна тому, чего, как ей кажется, она хочет (что всякая сущность наводит на мысль о другой сущности). В данном контексте это значило бы, что она равным образом не хочет подчинять свою жизнь цели; а то, что делает ее счастливой и чего она на самом деле хочет, может точно так же не иметь для нее никакого значения. Или найдутся другие вещи, которые окажутся для нее важнее. Идея, что жизнь имеет цель или что счастье – это то, чего мы хотим, может оказаться попросту сужением нашего мышления, способом слишком упростить самих себя.

Рассуждая дальше, Мильнер совершает открытие. Она осознает, что для нее как будто есть два вида внимания: узкое и широкое. Стоит заметить, что для того, чтобы выразить, чего она хочет и что она хочет сказать, ей достаточно обыкновенного языка; и что именно внимание привлекло ее внимание.

«Узкое внимание. Этот первый способ восприятия, как казалось, был автоматическим – тем видом внимания, которое мой ум, предоставленный самому себе, направлял на повседневные занятия. <…> У этого вида внимания узкий фокус, и тем самым оно отбирает то, что служит его непосредственным интересам, а все остальное игнорирует. Оно, как мне показалось, похоже на «рыскающее животное», которое держит нос над самой тропой, бегая туда и сюда по запаху, но оставаясь слепым к более широкому окружению. Оно замечает объекты в зависимости от того, служат ли они его намерениям или нет, рассматривает их как средства для достижения своих целей, совершенно не интересуясь ими как таковыми. Эта установка, наверное, существенно важна для практической жизни, а потому я и предположила, исходя из биологической точки зрения, что это должно было быть тем, что само собой приходит на ум.

Широкое внимание. Второй способ восприятия, как мне показалось, возникает, когда рыскание сдерживается. Тогда, поскольку при этом ничего не желают, пропадает и потребность отдавать предпочтение одному объекту восприятия, а не другому, так что теперь можно окинуть единым взглядом целое. Внимать чему-то, но при этом ничего от него не хотеть, как мне показалось, составляет главную черту этого второго способа восприятия. <…> Если бы нам довелось овладеть навыком удерживать широкое внимание, тогда началась бы настоящая магия».

«Магия» состоит в том, что «скука и усталость, расцветая, превращаются в неизмеримую удовлетворенность»; второй тип внимания «принес наслаждение, совершенно несвойственное первому типу». Широкое внимание снова делает мир волшебным, а узкое может делать его ничтожным. Узкое внимание создает некую личность, которой мы определяем себя; широкое дает альтернативы, иные способы смотреть на себя и других. Ясно, что широкое внимание Мильнер здесь понимает как форму внимания, очищенную от целей, хотений и конвенциональных удовлетворений (это иной способ простить себя); и она в ярких подробностях описывает свою борьбу за широкое внимание, свободное от дарвинистских, фрейдистских и, разумеется, корыстных целей. Оно представляет собой, как она признает, разновидность того, что Блейк называл «видением». Оно признает, что любая идеология добродетели – всегда лишь провокация.

В качестве «рыскающего животного» узкое внимание составляет часть некоего известного проекта, принадлежащего кому-то, кто несомненно знает, чего он хочет, и считает, что хотение (и желание удовлетворения) составляет его определяющую черту. В состоянии широкого внимания невозможно знать заранее, чего хочешь, и не делается никаких допущений о том, что хотение – это вещь или же что хотение – это то, что мы делаем, или же единственная вещь, которую мы можем делать. Описывая хищническое и не-хищническое внимание, Мильнер предлагает нам две альтернативные точки зрения, два способа смотреть. Заметим, что она признает потребность в обоих видах внимания. Вместо требований, наставлений или убеждений принести себя в жертву друг за друга, она хочет, чтобы мы умели применять оба вида внимания в разных ситуациях. Поэтому вопрос не в том, как отказаться от чего-либо, а в том, как расширить репертуар; в том, что поэт Уильям Эмпсон назвал «оседлать противоречия». Невозможно извлечь из противоречия преимущества, пока встаешь на одну из сторон.

Можем ли мы описать жертву, не будучи слишком уж впечатленными ею, не превращая ее в гламурную трагедию или фарс? Можем ли мы беспрестанно сдерживать чувство внутреннего превосходства, не испытывая его при этом? Или скорее, можем ли мы говорить об отказе, по-иному описывать отказ, видя в нем ключ к нашей моральной и эмоциональной сложности, а не просто еще одно из наших излюбленных испытаний? Эта книга стремится предоставить отказу узкое и широкое внимание, которого он сегодня заслуживает.

Об отречении

Я буду продолжать.

Сэмюэль Беккет«Безымянный»I

«Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь»[6]. Это один из афоризмов Кафки, написанных в Цюрау во время войны (между 1917 и 1918 годом), сразу после того, как ему диагностировали туберкулез, от которого он скончается. «Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь». Почему? Потому что всегда есть искушение сдаться? Или, быть может, здесь намек на то, что всегда есть искушение повернуть вспять: скажем, вернуться в прошлое, в то место, откуда начал, возвратиться по собственным следам; или просто вернуться к тому времени, когда можно было сделать выбор в пользу того, чтобы сдаться, или снова получить возможность выбора, но на этот раз выбрать то, что действительно нравится. Как будто прогресс, достижения и приверженность зависят от того, сможем ли мы достичь той точки, после которой повернуть вспять уже нельзя. Подразумевается, что в этой точке мы наконец приняли решение. Кризис выбора позади; мы больше не ищем отговорок и оправданий; мы перестали обращать внимание на альтернативы, нам больше не нужны отсрочки. Теперь мы знаем, чего хотим; мы перестали быть теми запутавшимися, противоречивыми существами, которыми были прежде. Сомнения наконец-то отринуты. В каком-то смысле мы теперь свободны. Точка, после которой повернуть вспять невозможно, разумеется, предполагает, что до этого мы уже поворачивали вспять или хотя бы желали это сделать. Словно наше желание повернуть назад – это то, с чем нам всегда приходится бороться как с искушением или попросту выбором. Словно нами, ко всему прочему, движет желание незаконченных действий, стремление к удовольствию от нерешительности, неопределенности и откладывания, желание сдаться. В другом афоризме Кафка пишет: «У него такое чувство, что он заграждает себе путь тем, что он жив»[7].

Очевидно, что Кафка призывает нас задуматься о том, как мы относимся к возможности, к варианту сдаться или же как мы относимся к обращению вспять или к попыткам преградить самим себе путь, что иногда приводит к отречению. И о том, какую роль в нашей жизни играет идея отречения как постоянный соблазн и навязчивый страх. Отречение, из-за которого мы остаемся в стороне от того, чего на самом деле хотели или думали, что хотели. Отречение, связанное с чувством невозможности или с чувством упущенных возможностей, ощущением, что нечто подходит к своему концу. Потребность снять с себя груз ответственности. Исключить самих себя из того проекта, который мы считали своим, быть может, из-за отсутствия средств, знаний, смелости или удачливости. Как заметил Джонатан Лир, «храброму человеку свойственно стремиться к тому, что постыдно и что внушает страх»[8]. Обыкновенно мы склонны понимать отказ как недостаток храбрости, как предосудительное предпочтение того, что является постыдным и страшным. Иными словами, мы склонны ценить и даже идеализировать идею того, что человек не сворачивает на полпути, доводит дела до конца, а не бросает их. В отличие от доведения начатого до конца отречение приходится оправдывать: обычно мы не гордимся собой, если бросили начатое; так мы не достигаем той версии себя, которая для нас предпочтительна, если, конечно, это не признак окончательного и решительного реализма, того, что мы называем «рассчитывать свои силы». Другими словами, отказ, как правило, считается скорее провалом, чем успехом в чем-то другом. Стоит задуматься, перед кем, как нам кажется, мы оправдываем себя, когда сдаемся или когда мы, наоборот, решительно отказываемся опускать руки.

Конечно, поворачивать вспять и отрекаться не всегда одно и то же: вернуться назад, когда читаешь книгу, – совсем не то же, что отложить ее. Повернуть назад во время прогулки – не то же, что отказаться от прогулки. Когда мы хотим перевести часы назад, мы не отказываемся от времени. Словом, повернуть назад может означать попытку пересмотреть что-то; отречься – значит вообще бросить (и, если мы на самом деле от чего-то отрекаемся, пути назад уже нет). И то, и другое в каком-то смысле разворот, который выражает сомнение в успехе и желании или по крайней мере сомнение в выбранном направлении и цели. Поэтому, по сути, Кафка предупреждает нас о тревоге, связанной с намерением саботировать наши же намерения, поставить под сомнение наши желания или способность их выполнить. Искушение сдаться может иногда отличаться от искушения повернуть вспять, но всякое искушение сообщает что-то об отказе, который всегда есть особый случай перемены мнения, пересмотра изначальных намерений, переосмысления, разрушения чего-либо. Принимая во внимание стоящие перед нами задачи, я бы хотел прочитать афоризм Кафки так: «Начиная с определенной точки, отречение уже невозможно. Этой точки надо достичь» – и добавить к этому, что наше отношение к отречению влияет на нашу жизнь не меньше, чем, скажем, отношение к помощи со стороны, а кроме того, выдвинуть предположение, что может существовать тирания свершения, доведения дел до конца, из-за которой мы слишком сужаем собственное мышление. Наше отношение к отказу и к тому, чтобы принимать помощь от других, ставит нас лицом к лицу с тем, что именно мы склонны считать своей зависимостью; зависимостью от того, что нам нужно и что нам нужно сделать, а также от того, чего нам делать не нужно или что мы не можем сделать. Когда мы отрекаемся или ослабляем свою зависимость от Я-идеала[9] – то есть наших фантазий о том, какими людьми мы должны быть, – тогда и наша зависимость, с одной стороны, и природа и функция нашего Я-идеала, с другой, оказываются разоблачены. Если предпочтительная версия нас самих не служит нам источником вдохновения, тогда она представляет собой тиранию (посредством которой мы унижаем самих себя). Наша история отречения – то есть наша установка по отношению к нему, одержимость им или, напротив, нежелание признавать его значение – может оказаться ключом к тому, что в действительности следует называть нашей историей, а не нашей самостью. Это ключ к тем убеждениям и предложениям, вокруг которых мы организовали самих себя. Если отречение – это катастрофа, которую следует предотвратить, тогда что же в самом деле такое отречение, как мы его себе воображаем? Тогда, если мы не будем придавать слишком большое значение отречению, мы видим, что для нас на самом деле ценно. Мы создаем себе из этого целый мир.