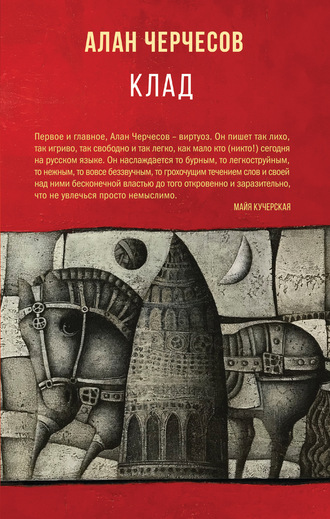

Клад

А еще был случай, когда он лежал на выгоне и его укусила змея. Он щелкнул кнутом и перехватил ее пополам, и ему почудилось сперва со страху, что это гадюка, и он весь затрясся, ходуном заходил. Смеху-то! А потом он пришел домой и все рассказал и показал рану, а она разревелась и долго еще после не решалась коснуться его руки…

Как-то раз тоже было. Чурек пекла, а он в тесто монетку бросил, на интерес: кому выпадет. Чего гадал – к ней монетка пришла, с рожденья счастливая. Радовалась, как воробей, честное слово!

А корыто зимой расколола – злилась, как черт, губы надула и зрачками засверкала. Все потому, что он рассмеялся. Не любит неловкой выглядеть. Подвижная, прыткая такая…

Или вот солнце в ладошку ловит, будто ребенок малый. То же с огнем вытворяет. Подставит ладонь против глаз и смотрит, как ее насквозь высвечивает.

А порой задумается и, словно конь какой, даже ухом поведет. Уж что там слышит или чует – куда человеку понять! Да лишь бы ей в охотку было. Мне-то что… Женщина! И не хуже других. Иногда, правда, как из бросового ручья напилась, глаза помутнеют, и лицо белое, изменится, одичает, вроде и не в себе. Но то – несла когда. Не теперь.

А родила легко, как посмеялась. Играючи прямо родила! Сами женщины удивлялись. Чего ж, говорю, столько в себе таскала, если дело для тебя пригодней, чем миску масла сбить! Покраснеет, хоть и наедине мы, по-семейному. Видно, и вправду стыдно, что ждать заставила лет – целый ворох. Да ведь всякое бывает…

Осень вон в самой поре. Любит она осень. Осенью, говорит, жизнь тебя как за двоих соком поит. И запахами закидает, так что каждую каплю помнишь. И то верно. Вот только…

Он осекся, и слух его проснулся. Он сразу вспомнил. И почти тут же прозрел. Медведь лениво заносил лапу, прижав ягненка к стволу. Вон оно, значит, как, проплыло в мозгу у человека, и он застыл, окаменел. Услышал, как задрожали локти и тонко проскулило его собственное горло, когда зверь трепал клок бьющейся шерсти. Человек вспомнил и не мог пошевелиться. Он видел, КАК ЭТО БЫЛО. Зверь был огромный, как само прозрение, с ними двоими было не совладать. Так же сидя на корточках, скомканный в темноте, человек не проронил ни звука. Он вспомнил и теперь досматривал все до конца, обманутый и безвольный, не в силах приказывать телу. Оно будто прогнало его и больше не повиновалось. Он смотрел распахнутыми глазами и видел все отчетливо, как днем, словно смерть не вместилась во тьму. Словно страх в нее не вместился. Зверь зажал шерсть меж лап, помял, придушил ее и дал выход молодой растревоженной крови. Человек слышал, как она стекала из раны и разливалась по громкой земле. Тогда он закрыл глаза и попытался хотя бы найти свой голос, потому что знал: с ним самим, человеком, покончено тоже. Но голос спрятался, исчез, как открестился от него. Остался один слух да локти. Дрожащие на коленях локти.

Он сидел долго. Намного дольше того, как очистился слух и открылись снова глаза. Потом он встал, повесил на плечо винтовку и пошел прочь. Ноги затекли, и идти было трудно.

Домой он поспел к самой мгле. Впотьмах подошел к надочажной цепи, пропустил ее меж пальцев и подумал, что и сейчас не плачет. С конем он решил не прощаться, и заняться теперь было нечем. Оттягивать не имело смысла. Он наклонился, поднял головню подлинней, прошел в угол комнаты, уселся поудобнее на табурет, поставил на пол вниз прикладом винтовку, осторожно взвел курок и медленно поднес к нему головешку. Очень хотелось пить, и было это странно. Я ошибся, подумал он, нельзя было о ней, как о живой…

О чем еще думать, он не знал, но все ж не спешил. Было даже любопытно сидеть вот так, выпрямившись, без движенья, и искать, о чем бы подумать.

Потом он понял, что пора. Он вздохнул, резко надавил на головню, услыхал щелчок, а спустя мгновение решил, что смерть мало чем отличается от жизни. Открылась дверь, и он увидел друга. Тот держал в руках прут с зажженной паклей и внимательно вглядывался в пространство, потом заметил его, вошел и прикрыл за собой дверь.

– Ты все успел? – спросил друг, и человек понял, что смерть снова его одурачила.

Он выронил винтовку, переждал озноб и глухо выругался. Затем поднял мокрые глаза и хрипло задышал. Друг нахмурился, приблизился к цепи, опустил прут и разжег огонь в очаге. Обернуться он не торопился. От огня повеяло жаром, и тот, кто дрожал, начал согреваться. Он сказал:

– Я струсил.

Друг вобрал в плечи голову, но не повернулся.

– Я ничего не сделал. Я не смог ничего сделать. Я струсил.

Тишина треснула щепкой в очаге и подсыпала света. Они молчали. Потом друг встал и посмотрел на него:

– Ты можешь пойти еще.

Он отрицательно покачал головой:

– Оно сильней меня. Ты не знаешь… Я видел, КАК ЭТО БЫЛО. Я сидел там и забыл, а потом увидел и вспомнил… Это ОЧЕНЬ страшно!

Друг не спускал с него блестящих глаз. Он что-то прикидывал в уме, затем взглянул на винтовку, затем опять на него и согласно кивнул.

– Ты хорошо решил?

– Да. Я струсил. Этого достаточно.

– Этого хватит, – подтвердил друг и раздраженно указал на винтовку. – Но почему здесь?

– А где?

– Здесь твой сын жить будет. Ваш сын.

Человек раскрыл рот и, не веря, затряс головой.

Друг кивнул:

– Не скажу. Ни ему, ни кому другому. Ты же этого хотел?

Тот сглотнул слюну и сказал:

– Спасибо. Ты и сейчас друг.

– Нет, теперь я друг твоего сына. В этом все дело.

Человек поднялся, подобрал винтовку и спросил:

– Где?

– Не спеши, – поморщился друг. – Вставь патрон и скажи клятву.

– Какую клятву?

– Богам и мне.

– Я не знаю.

– Ты забыл.

– А разве есть?..

– Да, – перебил друг. – Клянись, что тебе хватит этого патрона. Хватит, чтобы унести позор на небо и ждать там суда.

Человек заново смазал винтовку, открыл затвор, сменил патрон и, прежде чем ответить, удовлетворенно подумал про себя, что этот будет вторым. Вторым, а не первым.

– Клянусь, – сказал он. – Клянусь богам и тебе…

Они помолчали.

– Теперь куда?

– Ты не можешь лежать рядом с ней, – сказал друг. – Ты будешь лежать отдельно, вдали ото всех.

Тот кивнул. Очень хотелось пить.

Друг сказал:

– Иди к реке. Я скоро туда приду.

– Голый остров? – спросил человек.

Друг вынул из огня прут и вышел первым. Человек вышел за ним. Воздух обдал его свежестью и запахом долгого прошлого. Над холмом уже теплело небо.

Он шел к реке, и было много, о чем стоило думать. Трудно лишь было решить, с чего начать. Он склонился к воде и вдоволь напился пряного холода. Вот и все, с облегчением подумал он. Услышал шаги. Друг шел по берегу, неся в руках плетеную корзинку.

– Что там? – спросил человек.

– Твой сын, – сказал друг. – Ты забыл про своего ребенка?

– Я думал… Я оставил его у тебя.

– Ты не понял. Потом я отнесу его обратно. Но сперва окрещу твоей очищенной кровью.

Того передернуло. Он весь напрягся и сказал:

– Не нужно. Он маленький. Очень маленький.

– Значит, ему будет легче. Пошли.

Человек взял друга за руку.

– Он спит.

– Да. Крепко. Может, ничего и не услышит, – сказал друг неуверенно. – Плавать умеешь?

– Нет, – сказал человек и начал думать о том, что такое жестокость. – Не надо ему… – попросил он, и когда тот, кто был ему когда-то роднее брата, упрямо покачал головой, впервые в жизни испытал настоящую ненависть.

Они ступили в воду. Река катилась по камням и крепко задевала по ногам. Друг взял чуть повыше и крикнул:

– На середине не спеши. Пригибайся.

Человек решил молчать и молчал, стиснув зубы, внимательно следил за скользящей над водой корзинкой и давил в себе ярость. Друг едва не оступился, и тогда он крикнул:

– Я не знаю такого обычая!

Друг не отозвался и продолжал шагать через пенящийся поток, беря по течению выше и выше. Он шел слишком быстро, и человек инстинктивно брал прямее и ниже, винтовка висела у него на шее, а вода подбиралась к груди. Он подумал: а ведь был мне роднее брата. И теперь возьмет себе моего сына. Потом он одернул себя и сказал: все правильно. Так и должно быть. У трусов детей не бывает.

Полпути они уже одолели. Между ними под слоем воды лежала дюжина шагов, а до острова оставалось втрое больше. Человек подумал: Голый остров. Груда булыжников. Ни куста, ни земли. Как хоронить будет? И усмехнулся: не моя забота. Человек не сводил с друга глаз.

Он не сводил с него глаз и видел, как друг качнулся, взмахнул руками, охнул и выпустил корзину. Та нырнула в реку, проползла густым куском, выпрыгнула на поверхность и понеслась, торопя самую быструю волну. Мгновение человек стоял, раскорячив немые руки, потом ринулся вперед, в бурлящий поток, цепляясь пальцами за воду. Его оглушило, ударило об острое дно, закрутило и тоже понесло, только он промахнулся, и его уже несло за ней, за корзинкой, за крохотным пучком жизни, на которую река не имела права, на которую никто еще права не имел. И он летел, подхваченный сильной водой, помогая ей всем своим напруженным телом, и простирал руки с молящими пальцами, и что-то обжигало его холодным железом, и он схватил это прямо за железо, и потянулся вместе с ним, поддел, придержал, поймал руками и прижал к щеке, и снова открыл глаза. Увидел, что река мельчает, становится у́же, сильней, и, значит, еще не все, еще полдела, подумал он и собрал то, что в нем осталось, и лег на бок, а у порогов ударил ногами по дну, по волне и снова по дну, и врезался телом в камень, успел отшвырнуть за него корзину, а потом вцепился пальцами и боролся с кипучим течением. Он ждал. Время для него размякло, остыло и разделилось на этот камень и то, что будет после него, когда ослабнут пальцы, и он лежал на животе, царапая коленями по дну, задевая его скользкое брюхо, и думал о времени, куда его унесет и где он так и не узнает, что же там, за камнем, и когда пальцы оторвала вдруг новая волна, он воспринял это с каким-то мутным удивлением – слишком скоро! – но его швырнуло в сторону, не туда, куда скатилась волна, и он схватил руками землю. Рядом стоял запыхавшийся, мокрый друг и тяжело переводил дыхание. Потом друг сел, и человек подумал: почему молчит? Что же ТАМ? И где ЭТО?..

Он приподнялся, голова, казалось, слишком отяжелела для шеи, и он с трудом управлял глазами. Корзинка лежала не так далеко, и он пополз к ней, волоча за собой винтовку и, похоже, не замечая этого. Он пробежал по корзинке руками, и грудь его затрепетала, потому что внутри жил голос. Человек ощупал веревки, понял, что ему не размотать, и сломал соломенную крышку. Потом он крикнул, отвернулся, и его стошнило. Из корзины высунулся черный щенок, жалобно заскулил и выбрался наружу.

И тут раздался смех. Он толкал в самый желудок, и человек обернулся. Потом взял холодное железо и выстрелил прямо в смех.

Друг схватился за плечо, смолк, посмотрел на рану и сказал:

– Ты давал клятву. Следующая пуля не для тебя.

Они молча смотрели друг другу в глаза.

– До заката еще целый день, – сказал тот, кто был ему роднее брата. – Мы пойдем туда вместе.

Человек положил винтовку на камни, лег на спину, прикрыл веки и услышал, как начинается с птиц новое утро.

Он плакал…

Москва, декабрь 1987

Дождь – одинокий прохожий

Повесть

– Прохожий, – хрипло выдавил старик.

Внук тоже прильнул к окну, но разглядел лишь пожеванные изморосью чахлые листья, жидкую траву да густеющие ручьи по обочине.

– Не-а, не вижу.

Старик поморщился.

– Видишь… Дождь.

Тимур не понял:

– Что – дождь?

– Одинокий прохожий.

Внук опять не понял, но переспрашивать не стал. Он вернулся к распахнутой двери, оперся спиной о косяк, сел на корточки, расправил под ногами газету и принялся строгать шершавый брусок. Под верандой, как всегда в дождь, что-то журчало, плескалось, копилось и, словно питаясь собственным шумом, медленно глотало звуки. У длинных кормушек на дворе плотнели лужи. Под навесом дремали куры, вжав головы, полуприкрыв плевой глаза, а в решетчатом закутке дрожали шерстью овцы. Небо зарядило надолго, река будет хоть куда, думал Тимур, мягко снимая стружку. Из покосившейся будки, уложив морду на лапы, изредка взглядывал, дернув жесткими веками, Никто.

Сначала была просто будка, потом пришел Никто, а раньше (еще раньше, до будки) были скворечники. И вот теперь все вместе: скворечники, будка и Никто. Когда он пришел (нет, позже, но почти тогда же, едва стало ясно, что не уйдет), Тимур увидел двор – не так, как обычно, а словно без забора: что-то долгое и глубокое между тем, когда еще ничего не было или было всегда, и тем, когда оно (скворечники, будка, Никто) уже есть. Но это «есть» – как туман над задним полем или как свет сквозь бутылочное стекло, – не сразу поймешь и не сразу поверишь. И оно – не просто там, но и здесь, близко-близко, в нем самом. Потому что Никто еще не было, и была только будка, а Тимур уже знал… И даже до будки, иначе зачем он ее сколотил? Но ведь сперва – скворечники (и тогда он тоже знал, а вышло – нет, наоборот), из тех же ящиков в сарае, теми же руками?.. И утром – хлеб на приступок, в жестянке вода, внутри солома, и никого, кроме воробьев, одного ранил, сбил из рогатки, но стало жалко и сунул в скворечник, настелив поверх соломы куриных перьев и ошметков бараньей шерсти… Но наутро (другое, с которого ТО уже кончилось) воробей издох, и он, Тимур, плача от жалости и злости, похоронил его под вишней в огороде. Скворечники были, но ТО кончилось. Никто еще не было, но ЭТО, с ним, началось, и через пару дней – будка, а потом и он сам: как, когда и откуда – неведомо, заметили только во дворе, на вспугнутых кур и краем глаза не повел, овец обнюхал (Бабá уже целился с крыльца желтой палкой), фыркнул, побродил по двору, потерся боком о будку (та показалась разом хилой и кривой), зевнул, пометил привычным действом, влез внутрь и стал смотреть, не отзываясь ни на одну из кличек, ни на одну из команд, следил лениво за суетливостью людей – без раздражения, без спешки – и молчал.

Так пришел он, Никто, и ушло все остальное, что было до него – скворечники, будка, шалаш у канала, соседский тутовник, бикфордов шнур, подобранный в карьере, кабанья голова над дверью, удочки, мяч, телевизор, материн живот, огромный и страшный, так что даже рукой не хотелось потрогать, сморщенный влажный комок, еще противнее живота, и мать, опять враз худая, бритоголовый носатый заморыш, пришедший на смену младенцу, – братишка, брат, а до того лишь две сестры, и старшая помнит его, Тимура, таким же, каким он помнит Руслана, а средняя младше на год, и он вообще не знает, помнит ее или нет, а мать таким вот образом помнит каждого, и никто из них вот так не помнит мать, даже Баба, который помнит так их отца… Все ушло, хотя и осталось, и больше, Тимур это знал, не вернется, а если вернется, то совсем иначе, потому что уже однажды ушло. Новое приходило, и старое отступало, пряталось, как сейчас в будке Никто, и вместо него – шершавый брусок в руках, дождь и теплые стружки…

– И твой отец, – сказал Баба.

Тимур обернулся. Дед сидел у окна на гладком прочном табурете и, опираясь на палку, смотрел на улицу. Палки было две – выходная и «рабочая», на каждый день. По вечерам, в хорошую погоду, Баба толкал калитку и, уложив левую руку на поясницу, отправлялся на «охоту». Через полчаса он возвращался и раскладывал на печи окурки. Тимур опускал глаза и краснел, злился, но молчал. Как-то на собранные за неделю медяки он купил старику папиросы, но Баба, ни слова не сказав, швырнул их в печь. В тот день Тимур внезапно понял, что так плохо с ним еще никогда не поступали, и с того дня не мог понять, любит деда или ненавидит.

– Что – отец? – хмуро спросил он.

– Отец и дождь. И потом – все вы… – произнес старик, но не повернулся.

Свет из окна скользил по голому черепу и ближе к шее терялся в морщинах. Челюсть вычерчивала на стекле острый силуэт, худая спина под мундиром слегка горбилась. Сидел он прямее, чем ходил: прогуливаясь с палкой по улице, был похож на истлевшую лозу или выбранную из котла черемшу. Недавно еще тело его казалось поджарым и молодым, и Тимур с любопытством разглядывал в бане – маленьком пятачке из ржавых загородок в поле – смуглую мускулистую фигуру. Лицо было старое, а тело молодое. Но затем, как-то сразу, состарилось и оно, и Тимур, робко водя мочалкой по уставшей спине, боясь задеть толстый, как кишка, позвоночник, с досадой глядел на дряблый живот и жидкие мышцы, думая: как тестом замазали.

– Мы?

– Все, – кивнул дед, – но сперва – твой отец.

Он снова умолк. Тимур пожал плечами. На улице лило – щедро теперь, хорошо, свободно, времени оставалось немного. Обточить нос, загладить бока и днище, прикрепить парус. Интересно, подумал он, сколько их было, до этой? Сколько ливней, столько и лодок. Каждый раз новая, а брат злится и плачет. Стащит лодку, спрячет (где – убей, не найдешь), а в дождь вынесет на дорогу, как свою, пустит рядом и смотрит, закусив губу, голова квадратная, в шишках, хуже тимуровской, хуже дедовой, а упрямый – хуже Розки или тощего ишака, смотрит, рядом плетется, глаз не оторвет, и до конца улицы, будто не ясно, что проиграл, будто у нее, у лодки его (то есть вовсе не его), вот-вот моторчик включится или крылья вырастут, и сапогом притопывает, волну гонит, а она ее с парусом накрывает, только первую, новую, вперед кидает, психует, кулаки сжимает, но в глаза и не взглянет, расплакаться боится, а потом схватит лодку, свою, старую, – и за топором, стукнет пару раз, расколет, присядет на корточки, рот открытый, слезы уже бегут, быстро-быстро, нос большой, широкий, как совок, губы кривые, урод уродом, и жалко делается, хотя сам не лучше, это уж точно, сам не лучше, а все равно – дашь подзатыльник, чтоб не привыкал, чтоб не позорил, сопли не распускал, и тут же кинется на тебя, маленький, крепкий, даже больно, хоть рука не больше сливы… Потом глядишь – твоей нет. Исподлобья хмурится, ясно, что не сознается и не отдаст, а искать – не отыщешь, без толку. Видно, суждено прятать, а Тимуру вырезать: руки без дела глупыми становятся. Только вот у Баба лежат себе на палке, но кажется, что работу делают. Красиво. Дождь идет, он в окно смотрит, страшный – а красиво. Под верандой все плещется, полнится, будто вот-вот выглянет, поползет – но нет, ничего… И никого, кроме деда и него. В город поехали, воскресенье, базар. Вдвоем в целом доме, не считая Никто, но того из будки не выманишь, шкуру бережет. Вдвоем – и не скучно. Потому что дождь. Это когда снег – хорошо вместе, чтобы вся улица. Или когда солнце. А так…

– Тогда – тоже дождь. Такой же, – сказал Баба.

Тимур помедлил.

– Тогда?

Дед кивнул головой.

– Отец твой по лужам шел, сверху лило. Много, сплошная вода. В конюшне брезент взял, укрылся. А я смотрел из окна и знал, что вернется.

– Угу, – безо всякого интереса буркнул Тимур.

– Не мог не вернуться. Это я понял, когда он под дождем шагал, а перед тем верил, потому и коня продал. С конем бы легче ушел.

Тимур молчал, но взгляда не отвел. Баба кивнул через плечо:

– Дай сигарету.

Внук подошел к печи, выбрал окурок подлиннее и взял спички. Дед закурил, с сипом вдохнул дым. Тимур стоял рядом, выжидая, не решаясь двинуться к двери.

Старик разговаривал редко: начнет, до середины не доберется и смолкнет. А спрашивать – не спросишь. Вынесет на улицу табурет и сидит весь день, будто, кроме палки и табурета, ничего ему в жизни не нужно, лишь бы глаза смотрели, а там и язык ни к чему. Молчит, словно устал, сто лет говорил, а потом вдруг понял, что кругом глухие.

Баба пошаркал носками по половице, расправил под ногами, так же, сидя, откинул палкой занавеску, уставился в окно и застыл – там, на улице, и остался. Где взгляд – там и Баба.

Внук засопел, негромко постучал ножом о деревяшку. Старик никак не отозвался. Тимур застучал сильнее, но не часто, чтоб не злить. Дед выждал паузу, пустил дым, медленно большим пальцем указал за спину, на голову под потолком.

– Пока в кабана целишься, жалко не бывает. Да и когда выстрелишь. Смотришь, как глаза стеклом стынут – опять не жалко. Кровь в висках стучит, запахи забивает. Без них жалости не почувствуешь. Но вдохнешь хорошенько – а воздух уж не тот, плотный слишком, словно глину глотнул, тут-то и поймешь. В горле застрянет, и не выбьешь ничем. Запахами отравлен. Три всего: родной его, кабаний, второй – чужой, порохом пахнет и шкурой паленой. Он сильнее всех. От него и плохо становится. А как эти два почуешь, кажется, что и третий разбираешь – свой собственный. Знаешь, что так не бывает, а все равно. Тогда и жалость приходит, нехорошая, пустая. И вроде как стыдно. Видишь: твоя взяла, и теперь – только так, как задумал. Освежевать осталось. Но это не охота. Охота кончилась, когда курок спускал, тогда еще вместе решали. А после охоты – одна жалость. Видно, закон такой. От запаха это все.

Он крепко затянулся, мундштук в руке скользнул.

– Коня за бесценок отдал: торопился. По-моему вышло. Но разве лучше? Как понял, что вернется, больно стало, мокро там, – он ткнул пальцем в грудь. – Глядел на него, видел, что придет, и, ей-богу, молился, хотел уже, чтоб смог, чтоб получилось… Давно было, а с нами сидит. Как дождь, так вспомню. Да и без дождя… Я помню, он помнит – нет покоя. Люди памятью несчастливы. Потому и не рассказывали – ни он, ни я. Чужая память сладка не бывает. – Он ненадолго задумался. – Но и так не легче. Теперь вот проснусь – дух перевожу. Нехорошо это. Значит, скоро. Чувствую, надо уже… И только тебе, чтобы понял…

Он взглянул на внука. Глаза подернулись влажной пленкой, но посередке горели, словно взрезались, раскрылись. «Уже видел, – подумал Тимур. – Когда-то видел…»

– Отец хотел, но не смог. Захочешь ты – иди. Иди и никого не слушай. Лучше так, лучше, как я. Ему тяжелее. Сможешь – иди!.. Только потом не возвращайся. Вернешься – все с ног на голову перекрутится. Вот это-то самое трудное. Всегда назад тянет.

«Вспомнил», – подумал Тимур.

Велосипед сломался, и они шли по пыльной дороге семь километров, ему двенадцать, брату четыре. На спине тяжело, рядом он с колесом и мелкой цепью, молчит, ноги дрожат, но идет, черные руки на колесе, на локте кровь, и на колене тоже, пыль, как сумерки, и сумерки, как пыль, но уже гуще, и кукуруза, а края не видно, широко, высокая, над головой, только бы до ночи успеть, а то расплачется, не дойдет, еще много, очень много, а он, хитрец, даже не спросит: и так страшно, – и пыль, черные ноги в стоптанных сандалиях, кровь на локте и колене, самому тяжело, самому страшно, а тот идет, закусив губу, и молчит, и уже меньше, но еще так много, но главное – не говорить, тогда точно меньше, и вот идет, не выпуская колеса, не останавливаясь, как заведенный, и не смотрит, только вперед, такой дойдет, но очень уж маленький – всего четыре, а сумерки ближе, чернее пыли на ногах, и закат чернее спекшейся крови, наверное больно, конечно больно, но не плачет, а дома так всегда ревет, что же это такое? откуда в нем? и уже ночь, черным-черно, только край неба над черной стеной, синий край над кукурузой, а широко или нет – не видать, но широко, знает и помнит, и, наверное, тот тоже, но все не плачет, только дышит, очень слышно, и самого себя тоже, и цепь, и ноги шуршат по пыли, один бы не дошел, без него, без Руслана, ни за что не дошел, почему? потом, сейчас не понять, а пыль мягкая, как вода, сначала твердая, а теперь вот мягкая, но это хуже, и ноги мягкие, но мягче всех ночь, все мягкое, кроме железа на спине, колется, и идти в мягком тяжело, а он впереди и дышит, еще цепь, и его почти не видно, и дыхание твердое, хотя нет, не то, но совсем не то, что пыль или ночь, и твердый силуэт, и весь он твердый, теперь уж дойдет, не может не дойти, не вечно же! – очень уж громко! не видно, только слышно, слышать страшнее, чем видеть, слышать страшнее, чем видеть, потому что громко, но уже мало: слишком мягко, особенно ноги, а не дойти они не могут, поэтому и мало, и потом – сразу, как боль или радость, как звон разбитого стекла – свет, и голоса, и двор, и люди, и голоса, и свет, кричат, но ничего не слышно, дошли, уже стоят, шагать не нужно, и ничего не слышно – свет мешает, нельзя смотреть и слушать: нету сил, сейчас – смотреть, старик, женщина, две девчонки, мальчик, брат, братишка, на губе красное, кровь, была где-то еще, забыл, глаза, одни глаза, долго шел и пришел, очень долго шел, шел, шел и дошел, и этого столько, что поместилось лишь в глазах, больше бы нигде не уместилось, и там останется, и хватит до конца…

И вот теперь – дед…

А мать сказала что-то, сказала опять, потом повторила, но ничего не понять, потому что слишком громко и еще нужно смотреть, слез нету, но взгляд такой, что лучше бы были, а руки хуже взгляда, места не найдут, и вдруг – чах! – ударила, аж зубы цокнули, в щеке жарко, и сразу слышно, и сразу слезы, а он, Тимур, не плачет, и вовсе не странно, будто никогда до того не плакал или вмиг разучился, а тот все стоит, колесо в руках, и Ритка, старшая, никак не отнимет, слишком робко тянет, глаз боится, все боятся, кроме отца, потому что нигде нету, не видно, и слава богу, а Розка жмется к ограде, подальше от Руслана и матери, и коса в зубах, испугалась, реветь будет, а Баба старый и кривой, руки на палке, весь на палке, и челюсть дрожит, а тот все стоит и молчит – долго шел и дошел…