По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

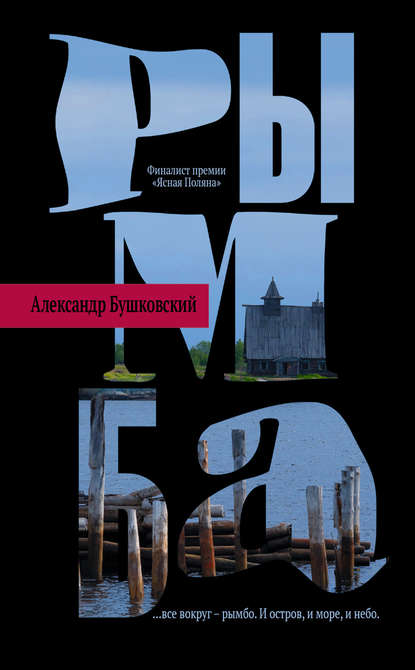

Рымба

Серия

Год написания книги

2019

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

“Вот они, разбойники!” – кричит Урхо, указует перстом в чащу берега, а сам прыг за борт, враги даже пальнуть не успели. Потому что водопад. Гирвас – лосиный водопад, знаешь ведь, отец? Страшный и высокий. Из пены – камни острые, как рога. Пытались свеи лодки развернуть, да куда там! Все в щепки. Тех, кто выплыл, ополченцы-людики из ружей-самопалов добили, а остальных ниже по течению налимы обсосут и корюшка догрызет…

…Долго еще потом не было покоя в этих землях. То прилетят известия, что снова мы с Русью, что враг отжат от наших краев и нас милостиво освободили от налогов аж на десять лет. За верную службу, видать. Или чтоб народ на приграничную землю вернулся.

А то опять война разгорится, и враг не только Новгород – и Москву возьмет. И новый царь, Василий, сдаст с потрохами все, за что сражались. Да еще и на помощь себе в борьбе за трон призовет на Русь лютых ненавистников.

Все смутные годы Урхо партизанил в лесах. В трех ополчениях участвовал. Так и ходил бобылем, не до женитьбы ему было. Отца с матушкой поддерживал, а потом время пришло и похоронил обоих рядом. На мысу, под елями.

Сестра его, Лийса, с мужем и детьми вернулась на остров из Новгорода, спасаясь от захватчиков. Муж ее, Илья, рукастый был мужик, кузнец новгородский. В одно из перемирий брошенную избу починил, рядом кузницу построил, домницу слепил. Болота у нас рудой богаты, стал Илья породу рыть, железо плавить, топоры, насошники ковать, разный другой инструмент. Старшего сына Николку начал учить кузнечному ремеслу.

В это время вся Русь поднялась против захватчиков, у нас в лесах воевода Богдан Чулков третье ополчение собрал и гонял по ним казаков-черкасов, польских наемников из окраинских земель. Знали казацкие банды, что недолго им осталось грабить безнаказанно, оттого и лютовали, воровали-разбойничали, ни баб, ни детей не щадили.

Увидели однажды рымбари черный дым вдали, на материке. И тут же прибежал на остров мужичок из прибрежного села, из последних сил пригреб в челне Ивашка Харлашкин сын, весь черный от копоти. Догорает, кричит, село, жгут его черкасы. Совсем озверели, чуют свой конец. Со всех сторон жмут их ополченцы, скинуть в озеро хотят, так что могут запорожцы сесть в свои струги и нагрянуть сюда.

Только сказал, появилась на горизонте незнакомая лодья и прямо на Рымбу курс держит. Собрал тогда Илья-кузнец всех деревенских, а всей деревни трое взрослых да шестеро детей.

– Ты, Лизавета, и ты, Надежда, – говорит он бабам, своей жене и ополченской вдове, – берите детей и ступайте в лес. Ты, Лиза, лучше меня знаешь, где схорониться. Ты, Митрий, – говорит он инвалиду на костыле, – ступай с ними, им без мужика страшно. Побереги их. Вот тебе пищаль. Не мне тебя учить, как с ружьем обращаться. А ты, Иван, поступай как знаешь. Хочешь – дальше греби, хочешь – в лес иди, а можешь со мной остаться, гостей встречать.

– Обижаешь, хозяин, – отвечает Ивашка, – хватит уже греблей спасаться да по лесам шататься. Ну что же, встретим…

Лийса с Надеждой, слова не сказав, собрали детей, попрощались с мужиками. Повели детей в лес, Митрий на костыле и с ружьем через спину вслед заковылял. За ним собака с кошкой…

Огонь по гостям хозяева открыли тактически разумно, пока те еще не пристали к берегу. Илья стрелял из бани, прямо от уреза воды, а Иван прикрывал его из брошенной избы. Противник не ожидал такой встречи, понес первые потери, однако все же сумел высадиться, поскольку обладал перевесом в огневой мощи.

Долго заряжать самопалы, в бане не продержишься. Илье пришлось отступить в свою кузницу. Из двух ее окон хорошо простреливалось все пространство перед избой, где засел Ивашка, а тот в свою очередь прикрывал подход к кузнице. Некоторое время защитники Рымбы держали неприятеля под перекрестным огнем, но вскоре тот определил численность обороняющегося гарнизона и то, что к избе подойти труднее. У кузни же задняя глухая стена оказалась незащищенной, ее-то и подожгли атакующие. Замысел их был такой: подавить огневую точку в кузнице, а потом окружить избу и тоже поджечь.

Когда огонь охватил кузницу, один из казаков попытался пробраться в избу через хлев, но получил пулю прямо из пламени. Не помогла даже кольчуга. Илья попал ему точно в бритый затылок. Казачок ткнулся лицом в лопухи огорода.

Другой нападающий был ранен Ивашкой, он лежал возле изгороди и кричал от боли, все слабее и слабее звал на помощь, остальные залегли. Иван выжидал, карауля тех его товарищей, кто полез бы вытаскивать его из-под обстрела. Но таких не нашлось.

Кузня разгоралась, пламя завыло. В бою же, напротив, наступило затишье. Ивашка понимал, что помочь Илье ничем не может, и сжал зубы, а казачки, гуси дикие, просто ждали, изредка постреливая. В это время с берега донесся крик дозорного:

– Братки, тикаем! Погоня!

После чего осада прекратилась и братки поползли в сторону своей лодьи. Ивашка, Харлашкин сын, добил раненого и продолжал стрелять вслед отступающим, бегая от одного окна к другому.

На горизонте появились паруса. Бросив убитых, казаки в спешке отчалили. Иван побежал было к горящей кузне, но у той провалилась крыша, и к пожарищу стало не подойти.

Паруса на горизонте разделились. Два направились вслед казачьей лодке, а один – к острову.

В этой лодье прибыл Урхо-младший с товарищами. Вместе с Иваном закопали они на берегу мертвых черкасов, привалили камнями, чтобы зверь не потратил. Остальная деревня вернулась из лесу, Урхо увел Лийсу с детьми от пепелища. Когда угли остыли, нашли мужики обгоревшие останки Ильи, совсем немного, завернули в рогожу. Потом вырубили гроб из сосновой колоды и похоронили Илью на мысу, на деревенском погосте, рядом с Урхо-старшим и Таисьей. Было это в Ильин день, второго августа.

Лийса с детьми вернулась жить в мужнин дом, а Урхо-младший – в отцовский. Помогал сестре детей растить, любили его племянники. Ивану, Харлашкину сыну, возвращаться было некуда, сгорело на берегу его село. Остался он в Рымбе, прижился у Надежды, ополченской вдовы…»

* * *

Ночью Волдырю во всей красе приснились те картины, что он успел разглядеть на теле Сливы. Только были они как живые.

Два ворона, сидящие на ветках приземистой полузасохшей сосны, каркают и сучат лапками. Трава у корней шевелится под ветром, а берег оврага, на котором она растет, осыпается в медленную реку. Корни, обнаженные осыпью, свиваются под дерном в новый ствол, и ствол этот уже своими корнями уходит в воды реки. Из осыпающегося песка торчат сломанные человеческие кости и черепа с дырами пробоин, ржавые мечи и гнилые древки копий.

На левом плече Волдырь увидел голову старого воина в стальном шишаке. Вместо правого глаза у него шрам, длинная седая борода заплетена в косицы, на концах которых болтаются маленькие, как костяные нэцкэ, змеиные головки с живыми глазами. Воин устало морщится. Борода его оплетает всю левую руку Сливы до кисти, а рука правая так же полностью, с плечом, покрыта пейзажем речного дна, видимым сквозь толщу воды. На дне камушки, песок, ракушки и слегка мутит воду меж водорослями огромный чешуйчатый карп с пустыми глазами.

«Хороший кольщик его расписывал», – подумал Волдырь и открыл глаза. Было уже светло. Слива сидел на лавке спиной к Волдырю, упершись локтями в колени и держа голову ладонями.

– Ты чего, мил человек? Не спится? – заговорил с печи Волдырь и отметил про себя, что тот даже не вздрогнул при звуке чужого голоса.

– В туалет мне надо, отец, и рубашку мою найти бы да штаны, а то неудобно перед вами.

– Перед кем «перед нами»? Я один тут вроде.

– Извините, я на «вы»…

– Можешь на «ты», не князья, чай. Зови меня дядя Вова.

– Штаны и рубаха вон, сохнут висят. Выходишь в коридор, там дверь на сарай, там и туалет найдешь. Сможешь сам?

– Смогу.

Слива с трудом поднялся и снял с печи одежду. Медленно, через силу, натянул рубаху, спрятал разрисованное тело. Штаны положил на рундук и, шатаясь, пошел к двери. «Не мелкий, однако, мужик, – глядя на него, думал Волдырь, – как Митя, поди. И в одних годах. Гляди-ка, сам до ветру зашагал, не придется мне утку ему подавать. Молодец, “стальная воля”[5 - «Стальная воля» – жаргонное название шагающего экскаватора.]».

Когда Слива вышел в коридор, Волдырь слез с печи, поежился – прохладно уже, достал из-под лавки щепок для растопки и привычно разжег в плите огонь. Потом налил в черный чайник воды из ведра и поставил его на плиту, сдвинув кружки?. Запихивая ноги в валенки, стоящие у дверей, прислушался, что творится на сарае, и вышел за дровами.

Чугунный настил плиты быстро дает тепло. Когда босой Слива так же медленно, пошатываясь, вернулся с сарая, чайник уже согрелся, а Волдырь сидел на корточках у печной дверцы и курил папиросу, глядя в огонь. На столе лежало в тарелке вчерашнее сало и получерствый хлеб.

– Пей чаю с салом, а хошь – кури, – предложил Волдырь. – Чаю с салом – это меня хохлы научили, когда на стройке с ними в одной бригаде работал. На чае с салом целый день можно проканать.

– Спасибо. – Слива сел на табурет, от холода сарая его потряхивало. – Есть пока не могу, а курить бросил.

Долго молчали. Наконец, уняв дрожь, Слива спросил:

– Что это за место, дядя Вова?

– Это Рымба, сынок. Деревня на острове. От Конского тебя унесло верст на сорок. До города отсюда и того дальше. Ближайшее село вон там, на материке, час на веслах, полчаса на парусе. На моторе минут восемь. Только мотора у меня нет. У Митьки есть, племяша моего. По соседству живет. Вчера они с женой тащить тебя помогали, в чуйство приводить.

– Спаси Господь, – кивнул Слива.

– Манюню надо благодарить, она раньше нас тебя пользовала. Тоже соседка.

– И ей спасибо. Бог даст, отблагодарю.

Волдырь кивнул в ответ.

– А большая деревня?

– Девять домов. Три жилых, шесть дачных, хозяева только летом. И то не всегда. Церковь есть, старая, черная, семнадцатого века. Табличка висит, мол, культурно-исторический памятник, охраняется государством. А как охраняется? Священника нет, замок сломан, службы не проводятся. Туристы мимо едут – водку там пьют… Не, я все же каши сварю, тебя качает прям. Есть у меня геркулес где-то. Хоть на воде, а все сил прибавит.

Волдырь достал из комода мешочек, с полки чугунок, из ведра зачерпнул ковшом воды. Поставил на огонь. Слива сидел, глядя в пол. Снова молчали. Через минуту хозяин, в одиноком житье соскучившийся по беседе, заговорил, шевеля кочережкой угли в печи:

– Ты, небось, Славик, парень городской?

…Долго еще потом не было покоя в этих землях. То прилетят известия, что снова мы с Русью, что враг отжат от наших краев и нас милостиво освободили от налогов аж на десять лет. За верную службу, видать. Или чтоб народ на приграничную землю вернулся.

А то опять война разгорится, и враг не только Новгород – и Москву возьмет. И новый царь, Василий, сдаст с потрохами все, за что сражались. Да еще и на помощь себе в борьбе за трон призовет на Русь лютых ненавистников.

Все смутные годы Урхо партизанил в лесах. В трех ополчениях участвовал. Так и ходил бобылем, не до женитьбы ему было. Отца с матушкой поддерживал, а потом время пришло и похоронил обоих рядом. На мысу, под елями.

Сестра его, Лийса, с мужем и детьми вернулась на остров из Новгорода, спасаясь от захватчиков. Муж ее, Илья, рукастый был мужик, кузнец новгородский. В одно из перемирий брошенную избу починил, рядом кузницу построил, домницу слепил. Болота у нас рудой богаты, стал Илья породу рыть, железо плавить, топоры, насошники ковать, разный другой инструмент. Старшего сына Николку начал учить кузнечному ремеслу.

В это время вся Русь поднялась против захватчиков, у нас в лесах воевода Богдан Чулков третье ополчение собрал и гонял по ним казаков-черкасов, польских наемников из окраинских земель. Знали казацкие банды, что недолго им осталось грабить безнаказанно, оттого и лютовали, воровали-разбойничали, ни баб, ни детей не щадили.

Увидели однажды рымбари черный дым вдали, на материке. И тут же прибежал на остров мужичок из прибрежного села, из последних сил пригреб в челне Ивашка Харлашкин сын, весь черный от копоти. Догорает, кричит, село, жгут его черкасы. Совсем озверели, чуют свой конец. Со всех сторон жмут их ополченцы, скинуть в озеро хотят, так что могут запорожцы сесть в свои струги и нагрянуть сюда.

Только сказал, появилась на горизонте незнакомая лодья и прямо на Рымбу курс держит. Собрал тогда Илья-кузнец всех деревенских, а всей деревни трое взрослых да шестеро детей.

– Ты, Лизавета, и ты, Надежда, – говорит он бабам, своей жене и ополченской вдове, – берите детей и ступайте в лес. Ты, Лиза, лучше меня знаешь, где схорониться. Ты, Митрий, – говорит он инвалиду на костыле, – ступай с ними, им без мужика страшно. Побереги их. Вот тебе пищаль. Не мне тебя учить, как с ружьем обращаться. А ты, Иван, поступай как знаешь. Хочешь – дальше греби, хочешь – в лес иди, а можешь со мной остаться, гостей встречать.

– Обижаешь, хозяин, – отвечает Ивашка, – хватит уже греблей спасаться да по лесам шататься. Ну что же, встретим…

Лийса с Надеждой, слова не сказав, собрали детей, попрощались с мужиками. Повели детей в лес, Митрий на костыле и с ружьем через спину вслед заковылял. За ним собака с кошкой…

Огонь по гостям хозяева открыли тактически разумно, пока те еще не пристали к берегу. Илья стрелял из бани, прямо от уреза воды, а Иван прикрывал его из брошенной избы. Противник не ожидал такой встречи, понес первые потери, однако все же сумел высадиться, поскольку обладал перевесом в огневой мощи.

Долго заряжать самопалы, в бане не продержишься. Илье пришлось отступить в свою кузницу. Из двух ее окон хорошо простреливалось все пространство перед избой, где засел Ивашка, а тот в свою очередь прикрывал подход к кузнице. Некоторое время защитники Рымбы держали неприятеля под перекрестным огнем, но вскоре тот определил численность обороняющегося гарнизона и то, что к избе подойти труднее. У кузни же задняя глухая стена оказалась незащищенной, ее-то и подожгли атакующие. Замысел их был такой: подавить огневую точку в кузнице, а потом окружить избу и тоже поджечь.

Когда огонь охватил кузницу, один из казаков попытался пробраться в избу через хлев, но получил пулю прямо из пламени. Не помогла даже кольчуга. Илья попал ему точно в бритый затылок. Казачок ткнулся лицом в лопухи огорода.

Другой нападающий был ранен Ивашкой, он лежал возле изгороди и кричал от боли, все слабее и слабее звал на помощь, остальные залегли. Иван выжидал, карауля тех его товарищей, кто полез бы вытаскивать его из-под обстрела. Но таких не нашлось.

Кузня разгоралась, пламя завыло. В бою же, напротив, наступило затишье. Ивашка понимал, что помочь Илье ничем не может, и сжал зубы, а казачки, гуси дикие, просто ждали, изредка постреливая. В это время с берега донесся крик дозорного:

– Братки, тикаем! Погоня!

После чего осада прекратилась и братки поползли в сторону своей лодьи. Ивашка, Харлашкин сын, добил раненого и продолжал стрелять вслед отступающим, бегая от одного окна к другому.

На горизонте появились паруса. Бросив убитых, казаки в спешке отчалили. Иван побежал было к горящей кузне, но у той провалилась крыша, и к пожарищу стало не подойти.

Паруса на горизонте разделились. Два направились вслед казачьей лодке, а один – к острову.

В этой лодье прибыл Урхо-младший с товарищами. Вместе с Иваном закопали они на берегу мертвых черкасов, привалили камнями, чтобы зверь не потратил. Остальная деревня вернулась из лесу, Урхо увел Лийсу с детьми от пепелища. Когда угли остыли, нашли мужики обгоревшие останки Ильи, совсем немного, завернули в рогожу. Потом вырубили гроб из сосновой колоды и похоронили Илью на мысу, на деревенском погосте, рядом с Урхо-старшим и Таисьей. Было это в Ильин день, второго августа.

Лийса с детьми вернулась жить в мужнин дом, а Урхо-младший – в отцовский. Помогал сестре детей растить, любили его племянники. Ивану, Харлашкину сыну, возвращаться было некуда, сгорело на берегу его село. Остался он в Рымбе, прижился у Надежды, ополченской вдовы…»

* * *

Ночью Волдырю во всей красе приснились те картины, что он успел разглядеть на теле Сливы. Только были они как живые.

Два ворона, сидящие на ветках приземистой полузасохшей сосны, каркают и сучат лапками. Трава у корней шевелится под ветром, а берег оврага, на котором она растет, осыпается в медленную реку. Корни, обнаженные осыпью, свиваются под дерном в новый ствол, и ствол этот уже своими корнями уходит в воды реки. Из осыпающегося песка торчат сломанные человеческие кости и черепа с дырами пробоин, ржавые мечи и гнилые древки копий.

На левом плече Волдырь увидел голову старого воина в стальном шишаке. Вместо правого глаза у него шрам, длинная седая борода заплетена в косицы, на концах которых болтаются маленькие, как костяные нэцкэ, змеиные головки с живыми глазами. Воин устало морщится. Борода его оплетает всю левую руку Сливы до кисти, а рука правая так же полностью, с плечом, покрыта пейзажем речного дна, видимым сквозь толщу воды. На дне камушки, песок, ракушки и слегка мутит воду меж водорослями огромный чешуйчатый карп с пустыми глазами.

«Хороший кольщик его расписывал», – подумал Волдырь и открыл глаза. Было уже светло. Слива сидел на лавке спиной к Волдырю, упершись локтями в колени и держа голову ладонями.

– Ты чего, мил человек? Не спится? – заговорил с печи Волдырь и отметил про себя, что тот даже не вздрогнул при звуке чужого голоса.

– В туалет мне надо, отец, и рубашку мою найти бы да штаны, а то неудобно перед вами.

– Перед кем «перед нами»? Я один тут вроде.

– Извините, я на «вы»…

– Можешь на «ты», не князья, чай. Зови меня дядя Вова.

– Штаны и рубаха вон, сохнут висят. Выходишь в коридор, там дверь на сарай, там и туалет найдешь. Сможешь сам?

– Смогу.

Слива с трудом поднялся и снял с печи одежду. Медленно, через силу, натянул рубаху, спрятал разрисованное тело. Штаны положил на рундук и, шатаясь, пошел к двери. «Не мелкий, однако, мужик, – глядя на него, думал Волдырь, – как Митя, поди. И в одних годах. Гляди-ка, сам до ветру зашагал, не придется мне утку ему подавать. Молодец, “стальная воля”[5 - «Стальная воля» – жаргонное название шагающего экскаватора.]».

Когда Слива вышел в коридор, Волдырь слез с печи, поежился – прохладно уже, достал из-под лавки щепок для растопки и привычно разжег в плите огонь. Потом налил в черный чайник воды из ведра и поставил его на плиту, сдвинув кружки?. Запихивая ноги в валенки, стоящие у дверей, прислушался, что творится на сарае, и вышел за дровами.

Чугунный настил плиты быстро дает тепло. Когда босой Слива так же медленно, пошатываясь, вернулся с сарая, чайник уже согрелся, а Волдырь сидел на корточках у печной дверцы и курил папиросу, глядя в огонь. На столе лежало в тарелке вчерашнее сало и получерствый хлеб.

– Пей чаю с салом, а хошь – кури, – предложил Волдырь. – Чаю с салом – это меня хохлы научили, когда на стройке с ними в одной бригаде работал. На чае с салом целый день можно проканать.

– Спасибо. – Слива сел на табурет, от холода сарая его потряхивало. – Есть пока не могу, а курить бросил.

Долго молчали. Наконец, уняв дрожь, Слива спросил:

– Что это за место, дядя Вова?

– Это Рымба, сынок. Деревня на острове. От Конского тебя унесло верст на сорок. До города отсюда и того дальше. Ближайшее село вон там, на материке, час на веслах, полчаса на парусе. На моторе минут восемь. Только мотора у меня нет. У Митьки есть, племяша моего. По соседству живет. Вчера они с женой тащить тебя помогали, в чуйство приводить.

– Спаси Господь, – кивнул Слива.

– Манюню надо благодарить, она раньше нас тебя пользовала. Тоже соседка.

– И ей спасибо. Бог даст, отблагодарю.

Волдырь кивнул в ответ.

– А большая деревня?

– Девять домов. Три жилых, шесть дачных, хозяева только летом. И то не всегда. Церковь есть, старая, черная, семнадцатого века. Табличка висит, мол, культурно-исторический памятник, охраняется государством. А как охраняется? Священника нет, замок сломан, службы не проводятся. Туристы мимо едут – водку там пьют… Не, я все же каши сварю, тебя качает прям. Есть у меня геркулес где-то. Хоть на воде, а все сил прибавит.

Волдырь достал из комода мешочек, с полки чугунок, из ведра зачерпнул ковшом воды. Поставил на огонь. Слива сидел, глядя в пол. Снова молчали. Через минуту хозяин, в одиноком житье соскучившийся по беседе, заговорил, шевеля кочережкой угли в печи:

– Ты, небось, Славик, парень городской?