По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

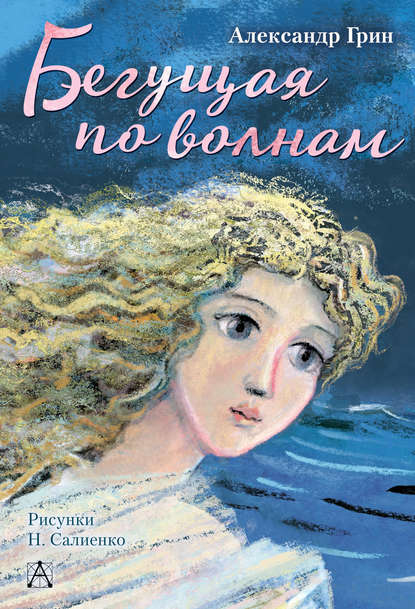

Бегущая по волнам

Серия

Год написания книги

1926

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая батистовая шляпа, такая же блузка с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса, – такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись: «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит вокруг.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к клубку.

Не скрою, – я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей – печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду, – явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, и, как закон, оставлял по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и, так или иначе, встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил – жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание, но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием.

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой, – банальная осторожность? бесцельное самолюбие? даже – сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон, – я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспомнил прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?!

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в январе. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстоит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом – ради многого – я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как позвонил телефон, и, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он приглашал также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толчее чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делам такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы, самые безучастные, звучат как улика. Никто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас, по желанию нашему, – отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то неспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

– Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась – Биче Сениэль.

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание:

– Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать…

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь – наверное, в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной, – а я опустился в кресло, внутренне застегнувшись и пытаясь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пятисот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения – несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью.

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была, по существу, огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде – вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устояв пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого – по комнате. Мне было отрадно. Я встал и с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал всему: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным одиноким весельем, – пока вы еще не скрылись – вверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее».

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр; но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.

Глава IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак, – это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены; сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще большую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода «сердечная мигрень» – чувство, которое я хорошо знал и, хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно – это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость – стремление заменить ускользающее положительным действием – часто вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо: Лерх извещал, что лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал – как я и просил – тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, – отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

– Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлия Стерс назначала подавать в одиннадцать, следовательно – через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлия уверяла, что это выходит случайно.

– Ну, – сказал мне Стерс, сдавая карты, – вы покупаете? Ничего?! Хорошо. – Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: – Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

– Сражайтесь, – сказал доктор, – а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное карре: четыре десятки и шестерка; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я – медленно и беспечно, Стерс – кратко и сухо, но оба с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся, так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты.

Вошла Дэлия, девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить – выигрыш или проигрыш? – никто не знал что.

Я чувствовал у Стерса сильную карту – по едва приметным особенностям манеры держать себя. Но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив:

– Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая – согласиться на нее или накинуть еще? Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.