По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

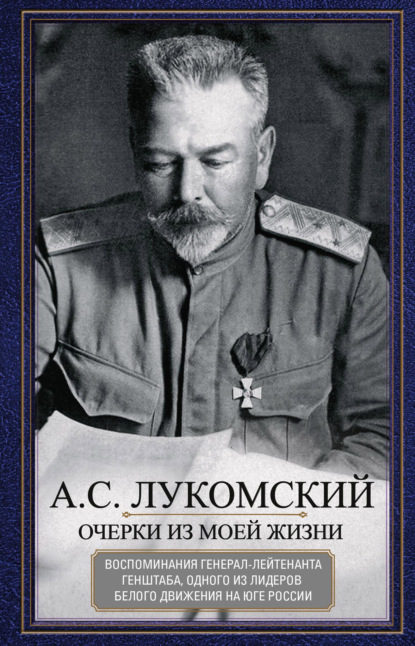

Очерки из моей жизни. Воспоминания генерал-лейтенанта Генштаба, одного из лидеров Белого движения на Юге России

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Выезжали мы на охоту обыкновенно на несколько дней или с северной стороны Севастополя на подводах (излюбленным местом охоты был обыкновенно Кантуган), или по железной дороге до станций Бьюк – Онгар или Джанкой и оттуда углублялись в степь на подводах.

Для охотников в степи было полное раздолье. Большая часть громадных степных пространств принадлежала государству, и охота нигде не возбранялась, да и охотников было сравнительно мало. Даже на частновладельческих землях я не помню случая, чтобы нам запрещали тогда охотиться.

Обыкновенно мы к вечеру приезжали в район, который намечали для охоты, растягивали брезент на траве, разводили огонь, закусывали, вели охотничьи разговоры и засыпали до рассвета. Встав и умывшись, закусывали и расходились в разные стороны. К 11 часам утра, когда солнце начинало сильно жарить и собаки отказывались искать, возвращались на бивуак, закусывали, отдыхали и около 3—4 часов дня, в зависимости от погоды, опять начинали охоту. На ночь или оставались на том же месте, или переезжали на другой участок.

Убить за день одну дрофу и двух стрепетов считалось очень успешно. Куропаток же, перепелов и зайцев было много. Многие из охотников перепелов даже не стреляли; я же стрелял во всякую дичь и скоро так наловчился, что стал обстреливать старых охотников и приобрел славу очень хорошего стрелка. Руководствовался наставлением одного из моих учителей по охоте, старика слесаря Севастопольских морских мастерских: «Бей сороку, бей ворону, добьешься и до ясного сокола».

В эти поездки в степи я ездил всегда со взрослыми. Кроме моего отца, обыкновенно ездили на эти охоты его приятели: инженер Федор Николаевич Еранцов

, бывший севастопольским городским головой, капитан Александр Евграфович Варыпаев, командир роты в Белостокском пехотном полку, и капитан I ранга Владимир Петрович Евдокимов

, бывший агентом Русского общества пароходства и торговли. Затем, кроме этого основного охотничьего ядра, часто с нами ездил племянник Еранцова, мой сверстник, Николай Ергопуло, и случайные охотники, которых приглашали или которые сами напрашивались.

Я до сих пор с восхищением вспоминаю чудные вечера с интересными охотничьими рассказами, великолепные звездные ночи и затем то наслаждение, которое я испытывал, бродя с собакой по бесконечному морю ковыля.

Конечно, испытывал я большую радость, когда удавалось сбить дрофу, поднимавшуюся, как подушка, из-под стойки моего пойнтера. Но наибольшее наслаждение я испытывал при шумном взлете стрепета, с криком «ко, ко, ко». Какое было огорчение промазать по этой царственной птице!

Я никогда не был жаден относительно количества убитой дичи, но охота, во всей своей совокупности, изучение нравов дичи и чудная природа доставляли громадное наслаждение.

В промежутки между выездами в степь я охотился в Инкермане в долине Черной речки. Я обыкновенно забирался на лодке к устью Черной речки еще до рассвета и, прекрасно зная все дичные места, успевал их обходить до появления какого-либо соперника-охотника. Убив одну-двух уток и несколько бекасов, я возвращался домой к 9—10 часам утра.

В те года еще не было запрета охотиться весной, и, приезжая в Севастополь на праздники Св. Пасхи, я наслаждался охотой в долине Черной речки на различную перелетную болотную дичь.

Я всегда умудрялся попадать к устью Черной речки первым (впрочем, вообще охотников было в Севастополе немного, а ездивших к Инкерману на лодке, что стоило не менее двух рублей, совсем мало; тех же охотников, которые шли из Севастополя в долину Черной речки пешком или ездили до полустанка Инкерман на поезде, я всегда опережал). Как я уже сказал, я знал места прекрасно и первым делом обходил прогалины между камышами при впадении речки в море. В этих местах мне удавалось убивать удивительных по породе уток. Помню, однажды я убил очень крупного селезня, совершенно белого, с ярко-пунцовыми головой и частью шеи и с большим пунцовым хохолком на голове. Его широкий нос был зеленого цвета, лапки желтые.

Один моряк, служивший прежде в Архангельске, сказал мне, что этот экземпляр принадлежал к довольно редкой породе северных уток (которые, по словам северных охотников, на юг на зиму не улетают). По-видимому, некоторый процент и этих чисто северных уток делает перелет в Африку, а затем опять возвращается на север.

Обойдя камыши, я спешил в долину Черной речки, за железную дорогу, и обходил известные мне болотистые участки (впоследствии эти участки были дренированы и из их района был проведен в Севастополь водопровод). Случалось, что на этих мочажинках, сплошь покрытых весенними цветами, я натыкался на большие высыпки дупелей и бекасов. Наслаждение было полное. Но даже тогда, когда дичи оказывалось мало или даже совсем не было (а это часто случается во время перелетов дичи, то есть один раз можно наткнуться на хорошую высыпку, а другой раз ничего не увидишь, кроме местных ворон и воробьев), удовольствие все же было большое.

Чтобы покончить с моими первыми впечатлениями на поприще охоты, я опишу зимние охоты на дроф и на коз, с коими я впервые познакомился на рождественских праздниках 1882 года.

26 декабря мой отец, я, Ф.Н. Еранцов, А.Е. Варыпаев и В.П. Евдокимов выехали на лошадях из Севастополя к Байдарским воротам. От Байдарских ворот, на местных татарских бричках, мы проехали в глубь казенного леса и поздно ночью приехали в маленькую татарскую деревушку. Там нас встретил местный лесничий и провел в приготовленное для нас помещение.

На вопрос Варыпаева, сорганизовавшего эту охоту на коз, все ли приготовлено и будет ли охота удачна, лесничий ответил, что он лично проверил места пастбищ диких коз, что гончие собаки хорошие и что охота должна быть удачна.

Я, стараясь быть внешне спокойным, в действительности страшно волновался и попросил Варыпаева мне рассказать, как будет производиться охота на коз. Он мне рассказал, что охота на коз с гончими в горах совершенно не похожа на охоту на них в лесах равнинной местности. В горах эта охота скорей похожа на облаву, где гончие собаки выполняют роль загонщиков. Потревоженные в горах козы уходят от опасности, никогда почти не стремясь переваливать хребты, а убегают вдоль откосов оврагов и лощин. Зная эту повадку коз, охотников ставят на номера на откосах оврага и лощин, пересекая последние, а гончих собак заводят верст за 6—8 от охотников и бросают вперед в том направлении, где стоят охотники. Если окажутся козы между собаками и охотниками, то гончие их погонят, и они прямо пойдут на охотников по одной или другой стороне лощины или оврага. Так как коз в то время в Крыму было очень много и любимые ими пастбища были известны лесникам, то часто случалось, что захваченными оказывались до 10—15 коз, кои и убегали от гончих по обоим откосам.

На другой день мы были подняты рано утром; напились чаю, закусили и разобрали номера. Мне достался номер между Ф.Н. Еранцовым и А.Е. Варыпаевым. Когда нас расставляли на первый загон, то Варыпаев мне сказал: «Будьте внимательны. Новичкам всегда везет. Я уверен, что на вас выйдет козел, и вам будет стыдно, если вы промажете».

Стал я на указанном мне месте, зарядил ружье и стал внимательно прислушиваться. Прошло приблизительно полчаса, и я услышал где-то вдали, впереди голоса гончих. Сначала как бы неуверенные, отдельные, но через несколько минут голоса гончих слились, и ясно стало, что гончие кого-то погнали.

Прошло еще минут десять, и я услышал в лесу какие-то странные звуки и скоро разобрал, что что-то скачет, приближаясь ко мне. Резкие, гулкие звуки, как бы ударов по твердой земле, быстро приближались. Я замер. Вдруг, казалось совершенно неожиданно, шагах в шестидесяти перед собой я увидел мелькавшего среди деревьев и кустов козла. Он несся полным ходом, несколько закинув голову, на которой ясно были видны рога; скакал он мимо меня. Я вскинул ружье и выстрелил. Когда дым рассеялся, я ничего не увидел. Решив, что промахнулся, я в полном отчаянии не знал, что делать…

Гон собак приближался, и вдруг я увидел, что они с остервенением бросились по направлению к кусту, около которого я в последний раз видел козла. Я бросился вперед и увидел, что козел лежит убитый.

Отогнав собак, я, гордый и довольный, закурил папиросу и в непринужденной позе, как будто ничего особенного для меня не произошло, стал около убитого мною козла. Вскоре собрались охотники и стали меня поздравлять. Пришедший егерь выпотрошил козла.

Следующие загоны были для меня менее удачны, хотя мне исключительно везло. Во втором загоне на меня вышел целый табун коз, штук шесть; но они остановились от меня шагах в ста и спокойно стали пастись. Собак не было слышно; вероятно, они потеряли след. Я страшно волновался и в конце концов не выдержал. Решив, что на дистанцию в сто шагов выстрел картечью должен дать хороший результат, старательно прицелился и выстрелил. Табунок коз шарахнулся в сторону, и я ничего не убил. Старые охотники крепко меня выругали за отсутствие выдержки. По проверке оказалось, что до ближайшего козла, в которого я стрелял, было 125 шагов.

В третьем загоне я опять понял, что гон идет на меня. Но от волнения у меня случилось расстройство желудка, и я, спустив штаны, присел, судорожно сжимая в руках ружье. В этот самый момент, шагах в тридцати передо мной, выскочила коза, а за ней козел. Я сделал два выстрела, но позорно промазал. Еранцов ругал меня долго, а я чувствовал себя опозоренным чуть ли не на всю жизнь.

Четвертый, последний загон происходил уже перед заходом солнца, и деревья бросали длинные тени. Гон направлялся куда-то в сторону от меня. Я напряженно прислушивался и молил всех святых повернуть на меня козла, чтобы исправить позор предыдущих загонов. Посмотрев случайно в другую сторону, я замер от волнения: шагах в пятидесяти от меня сидел волк и внимательно смотрел на меня. Я ясно видел каждый волос на его морде, глаза и поднятые уши. Осторожно поднимая ружье, я не спускал глаз с волка. Наконец ружье поднято, хорошо нацелено в грудь зверя, и выстрел загремел. Каково же было мое изумление, когда, после того как дым рассеялся, я не увидел никакого волка, а передо мной торчал простой пень срубленного дерева. Я не верил своим глазам. Подойдя к пню, я увидел, что весь заряд картечи хорошо лег в дерево. По-видимому, сильное напряжение и игра теней от заходящего солнца сыграли надо мной злую шутку. К моему счастью, Еранцов убил на этот раз козла и, будучи в прекрасном настроении, не только меня не выругал, а рассказал ряд интересных аналогичных случаев, бывших с ним на прежних его многочисленных охотах. Рассказчик он был превосходный, и мы все слушали его, с наслаждением закусывая в домике лесника. Поджаренные печени от убитых козлов, запиваемые красным вином, казались мне удивительно вкусными.

Через несколько дней после нашего возвращения в Севастополь к вечеру стало холодно, выпал снег и термометр показывал несколько градусов ниже нуля. На другой день рано утром отец меня разбудил, сказав, чтобы я скорее одевался и пришел к нему в кабинет. Он мне сказал, что мы сейчас поедем на охоту на дроф, что много дрофных стай тянет через город. Я много уже слышал про зимнюю охоту на дроф, но никогда не принимал в ней участия. Быстро одевшись, я прошел к отцу. Он вывел меня на улицу и показал на две дрофиные стаи, тянувшиеся довольно низко через наш дом. Я увидел стаи примерно штук по сорок дроф.

Дрофы летели углом, как летят гуси и утки. Впереди каждой стаи отчетливо были видны очень крупные дрофичи, которые были колонновожатыми.

Во время чая, пока кучер запрягал лошадей, отец мне рассказал следующее. Когда наступает зима и в губерниях Херсонской, Подольской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Екатеринославской выпадает снег, все дрофы, там находящиеся, перекочевывают к югу, и очень большое количество их скапливается в Крымских степях к югу от Перекопа. В этой части Крыма оттепель и дождь часто сменяются зимой резко наступающими морозами, и часто случается, что большие стаи дроф с обмерзшими крыльями на несколько часов теряют способность летать. Жители деревень и промышленники этим пользуются, окружают такие стаи дроф и перебивают их просто палками.

Когда же и в Крымских степях выпадает снег, дрофы летят к морю и, по-видимому, стараются его перелететь, направляясь к югу. Но, отлетев далеко от берега, видя, что земли нет и чувствуется усталость, возвращаются назад. Когда дрофы летят к морю, они обыкновенно держатся очень высоко, а возвращаясь, усталые, назад, летят очень низко и стараются тут же, на берегу, опуститься и отдохнуть. Все это, конечно, знают охотники, и все имеющие ружья стремятся в такие дни к берегу моря. «Впрочем, ты сам все это сегодня увидишь, – закончил отец. – Дроф летит много, и охота обещает быть удачной».

Через час мы уже подъезжали к морскому берегу недалеко от Георгиевского монастыря. По берегу я действительно увидел группы охотников, чего-то ожидающих. Некоторые были вооружены биноклями.

Наконец с разных сторон раздались крики «летят!», и все попрятались за камни или за кусты. Залегли и мы с отцом. Жадно я смотрел по направлению моря. Через некоторое время я увидел несколько дрофиных стай, низко летящих над самым морем к берегу. От мороза от воды подымался пар, и я понял слышанное мною прежде выражение: «дрофы парятся». Усталые птицы действительно летели над самым паром (испарением), поднимавшимся от воды.

Через несколько минут по всему берегу началась канонада. Конечно, это не охота, но бойня, садочная стрельба. Но должен все же сказать, что эта стрельба очень оригинальна и действовала захватывающе. Отец и я убили по две дрофы каждый и довольные вернулись домой.

В этот же приезд в Севастополь я в первый раз в жизни участвовал в облаве на волков. Дня за два до моего отъезда в Полтаву пришли к нам П.В. Колюпанов и А.Е. Варыпаев и предложили отцу и мне поехать вечером на волчью облаву, которую устраивает начальник охотничьей команды Белостокского пехотного полка. Мы согласились.

Варыпаев мне рассказал, что, опять-таки в связи с выпавшим в Крымских степях снегом, к Инкерману пригнано большое количество отар овец. Передвижение же овец к югу сопровождают их всегдашние спутники – волки. Что начальник охотничьей команды Белостокского полка получил сведение, что появилось около Инкермана много волков, и решил устроить на них охоту.

Часам к 10 вечера мы были уже на месте и устроились в сторожке у лесника. Спрошенные пастухи наговорили столько про волков, что я от волнения и нетерпения не спал всю ночь.

С 9 часов утра начались загоны. На первых трех загонах, в ожидании волков, не разрешалось стрелять не только по зайцам, но и по лисицам. Как назло, в этих загонах на меня выкатила отличная лисица и несколько зайцев. Я проводил их глазами. С четвертого загона, потеряв надежду на волков, было решено стрелять и зайцев. В одном из загонов я убил одного зайца.

Солнце стало совсем снижаться, и мы решили устроить последний заячий загон около самой сторожки лесника, рядом с пасущимися овцами. Я стоял на номере рядом с Колюпановым

(моряк, тогда лейтенант; хотя возрастом был много старше меня, но был моим большим другом), шагах в семидесяти от него.

Только начался загон, как я увидел, что Колюпанов поднял ружье и что-то высматривает перед собой. Посмотрев в ту сторону, я увидел двух волков, медленно пробирающихся между кустами прямо на моего соседа. Колюпанов подпустил их шагов на двадцать и выстрелил. Один из волков как подкошенный свалился, а другой повернулся и бросился назад. Колюпанов выстрелил второй раз. Я увидел, как второй волк поджал зад, как-то заметался в разные стороны, а затем повернулся и бросился прямо к Колюпанову. Последний успел переменить один патрон и новым выстрелом уложил волка в каких-нибудь пяти-шести шагах перед собой.

У меня создалось впечатление, что раненый волк бросился на Колюпанова, но П.В. объяснил это проще и правдоподобней: тяжело раненный зверь просто потерял соображение и направление и случайно бросился бежать по направлению Колюпанова. Картина была чрезвычайно интересна и эффектна; я только позавидовал соседу и упрекал судьбу, что не на меня вышли волки.

Директор корпуса, престарелый Семашко (если не ошибаюсь, Франц Иванович) доживал последние годы своего директорства. Будучи очень преклонного возраста и отличаясь чрезвычайной добротой, он распускал всех и все. На инспекторе классов, полковнике Анчутине

, лежала тяжелая обязанность подтягивать то, что распускал директор, и вносить поправки в управление корпусом. Это ему не всегда удавалось, так как действовать надо было очень осторожно, чтобы не обидеть доброго и самолюбивого старика.

Единственная часть, за которой неустанно наблюдал Ф.И. Семашко и продолжал которой прекрасно руководить, было преподавание математики. Будучи сам отличным математиком, он сумел подобрать и отличных преподавателей. Большинство кадет полюбили математику и занимались очень успешно. С глубоким уважением вспоминаю своего учителя математики Данкова.

Не то было с другими предметами. Общего руководства, по-видимому, было мало, и все зависело от случайного подбора учителей. Русский язык, к сожалению, был представлен очень плохо; хороших учителей не было. Мой класс, начиная с третьего до выпуска, вел по русскому языку Боровский, который, насколько мне известно, получил впоследствии крупное назначение по Министерству народного просвещения. Боровский был полной бездарностью и вел дело отвратительно. Большинство из нас окончило корпус полуграмотными и очень мало знакомыми с отечественной литературой. Он заставлял нас вызубривать назубок небольшие куски из различных произведений русских писателей и в буквальном смысле слова душил сочинениями. Но Боже, что это были за сочинения! Требования Боровского были такие: должно быть написано возможно больше, на хорошей бумаге, каллиграфическим почерком и обязательно с красивой закладкой, и должно подаваться в приличной папке и сшито аккуратно и красиво. Разрешалось делать каких угодно размеров выписки из сочинений подходящих авторов. Он объяснял, что этим путем он заставит нас хорошо познакомиться с русской литературой. Но мы приспособлялись, читали мало, а представляли громоздкие сочинения чисто компилятивного характера. По наружному виду сочинения были великолепны, а по внутреннему содержанию – жалки.

По истории был один хороший преподаватель, но к нему я, к сожалению, не попал. Мой учитель истории был Павловский. Это был просто шут гороховый и мало чему нас научил. Уроки были сухие и малоинтересные.

Учитель физики и химии, Гнедич, был очень знающим физиком и прекрасным преподавателем. Мы все занимались этими предметами с любовью и с большим интересом.

Учитель естественной истории, Шевелев, был прекрасный человек, но довольно слабый преподаватель, не умевший внушить любовь к предмету. Но надо ему отдать справедливость в том, что он очень умел и ловко пользовался кадетами для пополнения естественного кабинета, давая каждому из нас перед отъездом на летние каникулы поручения привезти то или другое. Помню, что я был в большом затруднении выполнить одно из таких поручений: достать хороший экземпляр омара, положить его на муравьиную кучу и затем, аккуратно собрав части омара, очищенные муравьями от мяса и прочих внутренностей, привезти их для естественного кабинета.

В Севастополе хорошего экземпляра омара не нашлось, и моя мать попросила капитана какого-то парохода купить подходящий экземпляр в Константинополе. Поручение было выполнено, но с большим трудом (хорошо еще, что на нашем хуторе под Севастополем оказались муравьиные кучи!).

Другие электронные книги автора Александр Сергеевич Лукомский

Воспоминания

2.67

2.67