По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

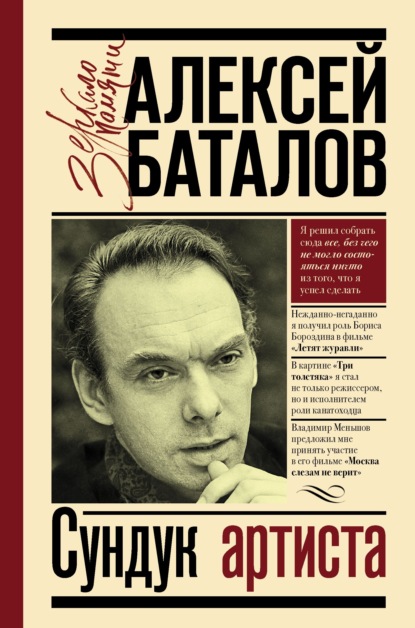

Сундук артиста

Жанр

Серия

Год написания книги

2018

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Мои дедушка и бабушка оба были врачами. Бабушка работала в больнице, а дедушка, отвоевавший в Первой мировой войне кавалеристом, был главным ветеринаром области и разъезжал по всему району на казенной лошади, так что во дворе была даже конюшня, возле которой стояли бричка и деревянные сани. По происхождению дедушка и бабушка были потомственными дворянами, бабушка Нина Васильевна из рода Нарбековых, а матерью деда, Антона Александровича Ольшевского, была урожденная графиня Понятовская.

Двери на улицу у них в доме никогда не закрывались, на случай если вдруг придет больной человек, которому надо помочь.

И представьте себе, что много лет спустя привычка не запирать двери буквально спасла мою маму от верной гибели.

Однажды мама поехала в Подмосковье снять на лето комнату – дачи у нас никогда никакой не было, и, договорившись с хозяевами, осталась там переночевать. В эту ночь хозяин дома по обыкновению занялся производством самогона в сенях, где у него за печкой размещалась «лаборатория». И когда по этой причине начался пожар, только мама сумела выскочить на улицу, потому что она не запирала дверь.

А дом сгорел дотла вместе с хозяином и собакой.

Мама не говорила мне маленькому, почему мы летом отдыхаем в Подмосковье, а не у деда во Владимире.

К этому времени дед уже умер во Владимирской тюрьме, а бабушка отбывала десятилетний срок в Сибири, так как они по происхождению абсолютно не подходили установившейся власти.

Но бабушку, дал Бог, я еще раз увидел. Она появилась у нас на Ордынке, хотя срок ее еще не был закончен.

Выпустили ее, собственно, умирать, она была так больна, что держать в лагере ее было нецелесообразно, и разрешили сделать операцию на воле в какой-нибудь лечебнице. Таким образом, бабушка оказалась на Ордынке.

Она уже не могла вставать, только лежала, но это была та же самая моя родная бабушка, добрая, постоянно спрашивающая, как у меня дела.

Операция ей не помогла, она умерла в больнице, и мы похоронили ее в Москве, на Ваганьковском кладбище.

А через год к маме на Ордынку стали приходить незнакомые люди из тех, кто отбывал срок в одном бараке с бабушкой. Узнав, что Нины Васильевны уже нет, рассказывали, как она помогала больным и своим участием скрашивала долгие дни заключения.

Писательский дом

Это фотография на обложке книжечки Виктора Ардова «Малолетние граждане». Здесь я в том самом театральном дворе, откуда Ардов забрал нас с мамой в писательский дом.

И вот, вообразите себе, что я, никогда еще не выходивший в город из этого закрытого закулисного мира, вдруг оказался в настоящем многоэтажном доме, на настоящей улице с тротуарами, прохожими и даже автомобилями, которые нещадно бибикали.

Квартира наша была на первом этаже, и окна со стороны двора располагались почти на уровне земли, благодаря чему летом я отправлялся гулять через окно, прямо из комнаты. Таким образом, взрослые занимались своими делами, но мы, дети, оставались под присмотром.

Так я стал настоящим городским жителем и вместе с другими писательскими детьми каждый день отправлялся в группу учиться французскому языку. Все жильцы этого дома прекрасно знали друг друга, а поэтому даже в нашей крохотной квартире постоянно кто-то бывал: и мамины подруги из театра, и писатели, жившие в этом доме. Только потом, когда вырос, я узнал, что дядя, который разговаривал с Ардовым у окна в то время, когда мы с его сыном гуляли в нашем дворе, – Михаил Булгаков, а Сережа, с которым мы гуляли, – его пасынок, они тоже жили в этом доме.

Но самым желанным гостем для меня был дядя, который всегда рассказывал удивительные истории о своей знакомой волшебнице. Этим рассказчиком оказался Юрий Карлович Олеша, обладавший неуемной фантазией. Скорее всего, рассказы эти он сочинял на ходу и, видимо, на злобу дня, поскольку слушать его собирались и все взрослые.

Однажды в нашей квартире появилась удивительная гостья, и по тому, как с ней разговаривали, как о ней заботились, я понял, что это совершенно особенная тетя. Она была из другого города и осталась у нас на ночь, ей предоставили диван в большой комнате, что полностью убедило меня в ее исключительности. В то время я болел и не выходил из дома.

А когда мама и Витя уходили на работу, мы оставались в квартире втроем: я, моя няня Настя и необыкновенная гостья из Ленинграда. Как-то раз за завтраком, когда она сидела напротив меня, а я, раскапризничавшись, выбросил из тарелки котлету, любимая няня Настя принялась меня бранить, а Анна Андреевна совершенно спокойным голосом спросила: «Алеша, а вы что – не любите котлеты?» – чем совершенно меня обескуражила. Вот так началось мое знакомство с Анной Андреевной Ахматовой, и этот эпизод я помню по сей день.

Много лет спустя я узнал, что в квартире на верхнем этаже нашего подъезда жил Осип Эмильевич Мандельштам, которого в этой же квартире арестовали, и он навсегда сгинул в бездне ГУЛАГа. В тот вечер, когда за ним приехали, у него в гостях была Анна Андреевна, и ее не выпускали из квартиры до самого утра, пока не был закончен обыск.

Потом из этого дома в Нащокинском переулке мы переехали в небольшую квартирку только что построенного для писателей дома напротив Третьяковской галереи.

А после рождения братика Миши перебрались на Большую Ордынку.

Когда мы прожили в этом доме уже много лет, мой высокообразованный брат Михаил где-то раскопал сведения о прошлом нашего жилья.

Вот что он написал:

«Здание, в котором находилась квартира моих родителей (Большая Ордынка, 17), стоит и по сию пору. Вид у него ужасный, там и сям торчат какие-то несуразные балконы, окна разной величины… Эта безвкусица – результат надстройки, дом был изуродован незадолго до войны. А до той поры был он двухэтажным и вид, как можно догадаться, имел вполне пристойный.

Увы, мы узнали, кому когда-то принадлежал этот дом, уже после смерти Ахматовой. Об этом можно пожалеть, поскольку владельцем здания был известный купец Куманин, а его жена приходилась теткой Достоевскому, и в своем отрочестве Федор Михайлович частенько гостил у своих родственников.

Анна Андреевна очень любила Достоевского, и ей, без сомнения, было бы приятно сознавать, что она живет в том самом месте, где и он в свое время бывал».

Здесь у нас была просторная квартира, и даже хватило места для рояля, с помощью которого родители надеялись приобщить меня к миру музыки.

Бугульма

Жизнь текла своим чередом, я ходил в ту же школу, благо, что от Ордынки до писательского дома было рукой подать. По вечерам к нам приходили те же люди, друзья папы Вити и мамы. Такой снимок сделан в день моего рождения, и по этому случаю мне впервые в жизни повязали настоящий галстук.

Мы с мамой и Анной Андреевной

И это последняя моя фотография перед войной, а вот первая фотография, сделанная уже в Бугульме, куда после долгих переездов мы с мамой добрались в товарном вагоне, как настоящие беженцы.

Но путь в Бугульму был совсем не простым. Ведь в начале войны никто и не думал уезжать из Москвы. Невозможно было даже представить, что линия фронта вплотную приблизится к столице.

И вот у этих Ордынских ворот мы стояли и ждали автобуса, чтобы ехать на вокзал. Мама с Борькой на руках, он был еще грудной, Миша, которому было около четырех лет, и я отправились в эвакуацию. А для меня – из этой гламурной жизни с галстуками и роялем в настоящую человеческую жизнь.

Тогда все были уверены в скором окончании войны. Молодые люди полагали, что действительно соберемся сейчас, пойдем, наши танки быстры, ни пяди земли не отдадим… И уходили на фронт, так мой двоюродный брат ушел добровольцем и погиб на Волге в самом начале войны. Когда стало понятно, что война как-то не кончается, нас отправили с другими писательскими семьями в Казань сначала поездом, затем пароходом. А когда вечером наш корабль должен был причалить, в Казани впервые было введено затемнение, и на наших глазах город исчез, все сделалось черным. В темноте корабль подошел к пристани, мы на ощупь разыскивали свой багаж, мама с грудным Борькой, держа за руку маленького Мишу, в темноте спускалась по шатким мосткам. Было очень страшно, казалось, что мы по этому трапу из прежней жизни перешли в войну.

В Казани мы задержались недолго и по совету «знающиx» людей перебрались в Бугульму, где поселились в настоящей крестьянской избе с русской печью и коровником во дворе.

Ждать в то время помощи, каких-то денег из Москвы, было глупо, поскольку Ардов отправился корреспондентом на фронт, хотя по состоянию здоровья вполне мог оставаться в тылу.

А папа оказался в ополчении, которое оставалось в Москве.

И конечно, прежде всего на базар пошла мамина одежда, но главным подспорьем стали выступления, организованные мамой в местном госпитале.

Чем дальше от фронта, тем страшнее и тяжелее ранения, с которыми поступали бойцы, так что здесь были те, кому уже не суждено вернуться на фронт. Мама разыскала нескольких, так же эвакуированных актеров и даже пианиста, и вот в столовой и по палатам этого госпиталя читали стихи, пели, а иногда даже играли маленькие сценки. Денег, конечно, никаких не получали, а давали, например, оставшиеся с кухни кости, из которых потом дома мама готовила суп.

Постепенно к этим выступлениям присоединялись актеры, так же, как и мы, выдавленные в Бугульму войной.

Но вот однажды кто-то из городского руководства, знавший об этих выступлениях, попросил маму организовать для новобранцев, уходящих на фронт, что-то вроде концерта. И это мероприятие устроили в здании полузаброшенного Дома культуры с настоящим зрительным залом, сценой и занавесом. Так постепенно, благодаря этим выступлениям, крошечная труппа, собравшаяся вокруг мамы, взялась за настоящую пьесу – «Русские люди» Константина Симонова. Спектакль, конечно, посмотрели городские власти, предложившие вскоре использовать этот зал как настоящий театр.

Маму назначили художественным руководителем! А я официально занял должность помощника рабочего cцены. Сейчас сложно передать мои чувства, когда вместо иждивенческой я получил хлебную карточку служащего! В мои обязанности входило заправлять керосиновые лампы на случаи, если не будет электричества, зажигать и расставлять их на авансцене.

А моим главным начальником и единственным рабочим сцены был инвалид войны, у него совсем не сгибалась нога. С ним мы готовили сцену и меняли в антракте декорации, но, конечно, главным на моей совести было открытие и закрытие занавеса.

Днем в этом театре специально для детей давали сказку «Три апельсина». Ай, как я любил эти дневные представления, эту публику. Нигде и никогда потом я не чувствовал себя таким взрослым и нужным человеком, как в тот момент, когда, пройдя через набитое ребятами фойе, я хозяйским жестом отворял служебную дверцу кулис и скрывался, именно скрывался за ней, ощущая всей спиной горящие, завистливые взоры своих сверстников.

Мама долго не выпускала меня на сцену даже в качестве статиста. Я был рабочим, бутафором, декоратором и всем, чем придется, но за кулисами. И моими партнерами всегда оставались только деревяшки да холсты.

Но однажды случилось чудо! В «Трех апельсинах» был такой потрясающей силы момент, когда заколдованная героиня, наконец освобожденная героем, является перед зрителями. При этом она должна выходить из разрубленного им апельсина. А этот огромный фанерный апельсин стоял в глубине у задней кулисы, и за ним, скорчившись, пряталась актриса. Но в момент открытия кто-то должен был перехватить распахнутые половинки, иначе ни выпустить героиню, ни удержать эту штуку от падения было невозможно. На репетициях я приспособился, лежа на спине, просовывать руки под задником так, что, ухватившись за рейки, мог точно открыть и держать половинки апельсина, оставаясь невидимым для зрителей.

На премьере спектакль шел, как говорится, «под стон». Ведь в нашем театре это был первый настоящий детский спектакль. Впервые зал до отказа заполнили ребята…

И вот началась картина с апельсином. Я занял свое место за задником. Так, прижавшись щекой к полу, одним глазом я мог подсматривать снизу за тем, что происходит на сцене. Видны только ноги артистов да черный провал зрительного зала.

Двери на улицу у них в доме никогда не закрывались, на случай если вдруг придет больной человек, которому надо помочь.

И представьте себе, что много лет спустя привычка не запирать двери буквально спасла мою маму от верной гибели.

Однажды мама поехала в Подмосковье снять на лето комнату – дачи у нас никогда никакой не было, и, договорившись с хозяевами, осталась там переночевать. В эту ночь хозяин дома по обыкновению занялся производством самогона в сенях, где у него за печкой размещалась «лаборатория». И когда по этой причине начался пожар, только мама сумела выскочить на улицу, потому что она не запирала дверь.

А дом сгорел дотла вместе с хозяином и собакой.

Мама не говорила мне маленькому, почему мы летом отдыхаем в Подмосковье, а не у деда во Владимире.

К этому времени дед уже умер во Владимирской тюрьме, а бабушка отбывала десятилетний срок в Сибири, так как они по происхождению абсолютно не подходили установившейся власти.

Но бабушку, дал Бог, я еще раз увидел. Она появилась у нас на Ордынке, хотя срок ее еще не был закончен.

Выпустили ее, собственно, умирать, она была так больна, что держать в лагере ее было нецелесообразно, и разрешили сделать операцию на воле в какой-нибудь лечебнице. Таким образом, бабушка оказалась на Ордынке.

Она уже не могла вставать, только лежала, но это была та же самая моя родная бабушка, добрая, постоянно спрашивающая, как у меня дела.

Операция ей не помогла, она умерла в больнице, и мы похоронили ее в Москве, на Ваганьковском кладбище.

А через год к маме на Ордынку стали приходить незнакомые люди из тех, кто отбывал срок в одном бараке с бабушкой. Узнав, что Нины Васильевны уже нет, рассказывали, как она помогала больным и своим участием скрашивала долгие дни заключения.

Писательский дом

Это фотография на обложке книжечки Виктора Ардова «Малолетние граждане». Здесь я в том самом театральном дворе, откуда Ардов забрал нас с мамой в писательский дом.

И вот, вообразите себе, что я, никогда еще не выходивший в город из этого закрытого закулисного мира, вдруг оказался в настоящем многоэтажном доме, на настоящей улице с тротуарами, прохожими и даже автомобилями, которые нещадно бибикали.

Квартира наша была на первом этаже, и окна со стороны двора располагались почти на уровне земли, благодаря чему летом я отправлялся гулять через окно, прямо из комнаты. Таким образом, взрослые занимались своими делами, но мы, дети, оставались под присмотром.

Так я стал настоящим городским жителем и вместе с другими писательскими детьми каждый день отправлялся в группу учиться французскому языку. Все жильцы этого дома прекрасно знали друг друга, а поэтому даже в нашей крохотной квартире постоянно кто-то бывал: и мамины подруги из театра, и писатели, жившие в этом доме. Только потом, когда вырос, я узнал, что дядя, который разговаривал с Ардовым у окна в то время, когда мы с его сыном гуляли в нашем дворе, – Михаил Булгаков, а Сережа, с которым мы гуляли, – его пасынок, они тоже жили в этом доме.

Но самым желанным гостем для меня был дядя, который всегда рассказывал удивительные истории о своей знакомой волшебнице. Этим рассказчиком оказался Юрий Карлович Олеша, обладавший неуемной фантазией. Скорее всего, рассказы эти он сочинял на ходу и, видимо, на злобу дня, поскольку слушать его собирались и все взрослые.

Однажды в нашей квартире появилась удивительная гостья, и по тому, как с ней разговаривали, как о ней заботились, я понял, что это совершенно особенная тетя. Она была из другого города и осталась у нас на ночь, ей предоставили диван в большой комнате, что полностью убедило меня в ее исключительности. В то время я болел и не выходил из дома.

А когда мама и Витя уходили на работу, мы оставались в квартире втроем: я, моя няня Настя и необыкновенная гостья из Ленинграда. Как-то раз за завтраком, когда она сидела напротив меня, а я, раскапризничавшись, выбросил из тарелки котлету, любимая няня Настя принялась меня бранить, а Анна Андреевна совершенно спокойным голосом спросила: «Алеша, а вы что – не любите котлеты?» – чем совершенно меня обескуражила. Вот так началось мое знакомство с Анной Андреевной Ахматовой, и этот эпизод я помню по сей день.

Много лет спустя я узнал, что в квартире на верхнем этаже нашего подъезда жил Осип Эмильевич Мандельштам, которого в этой же квартире арестовали, и он навсегда сгинул в бездне ГУЛАГа. В тот вечер, когда за ним приехали, у него в гостях была Анна Андреевна, и ее не выпускали из квартиры до самого утра, пока не был закончен обыск.

Потом из этого дома в Нащокинском переулке мы переехали в небольшую квартирку только что построенного для писателей дома напротив Третьяковской галереи.

А после рождения братика Миши перебрались на Большую Ордынку.

Когда мы прожили в этом доме уже много лет, мой высокообразованный брат Михаил где-то раскопал сведения о прошлом нашего жилья.

Вот что он написал:

«Здание, в котором находилась квартира моих родителей (Большая Ордынка, 17), стоит и по сию пору. Вид у него ужасный, там и сям торчат какие-то несуразные балконы, окна разной величины… Эта безвкусица – результат надстройки, дом был изуродован незадолго до войны. А до той поры был он двухэтажным и вид, как можно догадаться, имел вполне пристойный.

Увы, мы узнали, кому когда-то принадлежал этот дом, уже после смерти Ахматовой. Об этом можно пожалеть, поскольку владельцем здания был известный купец Куманин, а его жена приходилась теткой Достоевскому, и в своем отрочестве Федор Михайлович частенько гостил у своих родственников.

Анна Андреевна очень любила Достоевского, и ей, без сомнения, было бы приятно сознавать, что она живет в том самом месте, где и он в свое время бывал».

Здесь у нас была просторная квартира, и даже хватило места для рояля, с помощью которого родители надеялись приобщить меня к миру музыки.

Бугульма

Жизнь текла своим чередом, я ходил в ту же школу, благо, что от Ордынки до писательского дома было рукой подать. По вечерам к нам приходили те же люди, друзья папы Вити и мамы. Такой снимок сделан в день моего рождения, и по этому случаю мне впервые в жизни повязали настоящий галстук.

Мы с мамой и Анной Андреевной

И это последняя моя фотография перед войной, а вот первая фотография, сделанная уже в Бугульме, куда после долгих переездов мы с мамой добрались в товарном вагоне, как настоящие беженцы.

Но путь в Бугульму был совсем не простым. Ведь в начале войны никто и не думал уезжать из Москвы. Невозможно было даже представить, что линия фронта вплотную приблизится к столице.

И вот у этих Ордынских ворот мы стояли и ждали автобуса, чтобы ехать на вокзал. Мама с Борькой на руках, он был еще грудной, Миша, которому было около четырех лет, и я отправились в эвакуацию. А для меня – из этой гламурной жизни с галстуками и роялем в настоящую человеческую жизнь.

Тогда все были уверены в скором окончании войны. Молодые люди полагали, что действительно соберемся сейчас, пойдем, наши танки быстры, ни пяди земли не отдадим… И уходили на фронт, так мой двоюродный брат ушел добровольцем и погиб на Волге в самом начале войны. Когда стало понятно, что война как-то не кончается, нас отправили с другими писательскими семьями в Казань сначала поездом, затем пароходом. А когда вечером наш корабль должен был причалить, в Казани впервые было введено затемнение, и на наших глазах город исчез, все сделалось черным. В темноте корабль подошел к пристани, мы на ощупь разыскивали свой багаж, мама с грудным Борькой, держа за руку маленького Мишу, в темноте спускалась по шатким мосткам. Было очень страшно, казалось, что мы по этому трапу из прежней жизни перешли в войну.

В Казани мы задержались недолго и по совету «знающиx» людей перебрались в Бугульму, где поселились в настоящей крестьянской избе с русской печью и коровником во дворе.

Ждать в то время помощи, каких-то денег из Москвы, было глупо, поскольку Ардов отправился корреспондентом на фронт, хотя по состоянию здоровья вполне мог оставаться в тылу.

А папа оказался в ополчении, которое оставалось в Москве.

И конечно, прежде всего на базар пошла мамина одежда, но главным подспорьем стали выступления, организованные мамой в местном госпитале.

Чем дальше от фронта, тем страшнее и тяжелее ранения, с которыми поступали бойцы, так что здесь были те, кому уже не суждено вернуться на фронт. Мама разыскала нескольких, так же эвакуированных актеров и даже пианиста, и вот в столовой и по палатам этого госпиталя читали стихи, пели, а иногда даже играли маленькие сценки. Денег, конечно, никаких не получали, а давали, например, оставшиеся с кухни кости, из которых потом дома мама готовила суп.

Постепенно к этим выступлениям присоединялись актеры, так же, как и мы, выдавленные в Бугульму войной.

Но вот однажды кто-то из городского руководства, знавший об этих выступлениях, попросил маму организовать для новобранцев, уходящих на фронт, что-то вроде концерта. И это мероприятие устроили в здании полузаброшенного Дома культуры с настоящим зрительным залом, сценой и занавесом. Так постепенно, благодаря этим выступлениям, крошечная труппа, собравшаяся вокруг мамы, взялась за настоящую пьесу – «Русские люди» Константина Симонова. Спектакль, конечно, посмотрели городские власти, предложившие вскоре использовать этот зал как настоящий театр.

Маму назначили художественным руководителем! А я официально занял должность помощника рабочего cцены. Сейчас сложно передать мои чувства, когда вместо иждивенческой я получил хлебную карточку служащего! В мои обязанности входило заправлять керосиновые лампы на случаи, если не будет электричества, зажигать и расставлять их на авансцене.

А моим главным начальником и единственным рабочим сцены был инвалид войны, у него совсем не сгибалась нога. С ним мы готовили сцену и меняли в антракте декорации, но, конечно, главным на моей совести было открытие и закрытие занавеса.

Днем в этом театре специально для детей давали сказку «Три апельсина». Ай, как я любил эти дневные представления, эту публику. Нигде и никогда потом я не чувствовал себя таким взрослым и нужным человеком, как в тот момент, когда, пройдя через набитое ребятами фойе, я хозяйским жестом отворял служебную дверцу кулис и скрывался, именно скрывался за ней, ощущая всей спиной горящие, завистливые взоры своих сверстников.

Мама долго не выпускала меня на сцену даже в качестве статиста. Я был рабочим, бутафором, декоратором и всем, чем придется, но за кулисами. И моими партнерами всегда оставались только деревяшки да холсты.

Но однажды случилось чудо! В «Трех апельсинах» был такой потрясающей силы момент, когда заколдованная героиня, наконец освобожденная героем, является перед зрителями. При этом она должна выходить из разрубленного им апельсина. А этот огромный фанерный апельсин стоял в глубине у задней кулисы, и за ним, скорчившись, пряталась актриса. Но в момент открытия кто-то должен был перехватить распахнутые половинки, иначе ни выпустить героиню, ни удержать эту штуку от падения было невозможно. На репетициях я приспособился, лежа на спине, просовывать руки под задником так, что, ухватившись за рейки, мог точно открыть и держать половинки апельсина, оставаясь невидимым для зрителей.

На премьере спектакль шел, как говорится, «под стон». Ведь в нашем театре это был первый настоящий детский спектакль. Впервые зал до отказа заполнили ребята…

И вот началась картина с апельсином. Я занял свое место за задником. Так, прижавшись щекой к полу, одним глазом я мог подсматривать снизу за тем, что происходит на сцене. Видны только ноги артистов да черный провал зрительного зала.