По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

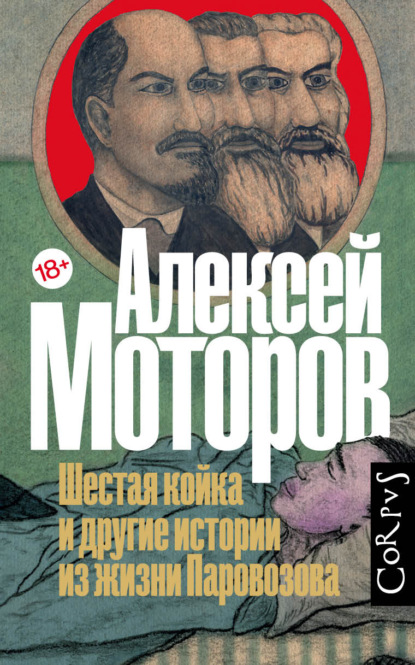

Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ой, ой, сгорю, сгорю! Ой, ой, сгорю, сгорю!

С помощью жены он резво содрал с себя ватник, и выяснилось, что он весь, словно матрос пулеметными лентами, перепоясан горячими сардельками. Ганна потянула за конец этой ленты, а батя начал бешено крутится, как волчок, против часовой стрелки. По всему было видно, что номер этот у них давно и четко отработан. Дело в том, что батя раз в квартал, как инспектор по охране труда, получал мзду с местного мясокомбината, но вывезти свою добычу через проходную мог лишь подпольно, неделю потом страдая от волдырей.

Кстати, сарделек этих нам никто не предложил, справедливо рассудив, что такого добра и в Москве нашей богато, а у них раз в три месяца.

Частенько вечером, особенно когда отключали электричество и по сей причине телевизор был недоступен, хозяева наши зажигали керосиновую лампу, садились кружком и внимали маминым рассказам про московскую жизнь. Поначалу мама пыталась вести разговор о театрах и выставках, но ее почти сразу же оборвали, сориентировали, поэтому в дальнейшем она стала говорить исключительно о магазинах, что там продается сейчас, что продавалось ранее да по какой цене и в какие годы.

Они могли это слушать бесконечно, причем не особо-то и веря, как дети слушают сказки о далеких заморских странах, сапогах-скороходах, коврах-самолетах, скатертях-самобранках. Время от времени Валя подавала голос, подтверждая, что так оно и есть на самом деле, наши походы по центральным магазинам оставили в ее памяти глубокий след. На нее махали руками, мол, Валентина, и ты соврешь – недорого возьмешь, но слушали внимательно, ни слова не пропуская.

В эти моменты мне больше всего хотелось взять их да скопом перетащить к нам домой на месяц, а лучше на полгода. Каждый день водить их в Кремль, Дом книги, бассейн «Москва», Елисеевский магазин, Филипповскую булочную, магазин «Хлеб» на Калининском, в цирк, старый и новый, в «Детский мир», МГУ, парк Горького, показывать им иллюминацию на Центральном телеграфе и кино в кинотеатре «Октябрь», кормить их самой лучшей и вкусной едой, а главное, продемонстрировать этому дуралею Сашке настоящий праздничный салют. Он видел салют лишь по телевизору и отказывался верить, что такая красота существует на самом деле.

День на третий меня пришли отметелить. Уже все поужинали, то есть выпили липового цвета, зажевав хлебом, и тут ко мне подошел Сашка и негромко, чтоб никто больше не услышал, обронил:

– На вулици хлопци стоять, погутарить хочуть з тобою!

В свои одиннадцать я уже имел пятилетний стаж пионерских лагерей и отлично понимал, как именно сейчас со мной погутарят. Но не выйти было нельзя, и маму предупредить нельзя. Соблюдая кодекс чести, я как мог беззаботнее крикнул:

– Пойду пройдусь!

– Только не долго, – отозвалась мама, – а то скоро всем спать ложиться, а ты явишься и всех перебудишь!

Она говорила это особым, нарочитым тоном, чтобы все оценили ее деликатность, хотя сама сколько раз мне жаловалась, как ее изводят эти постоянные укладывания на боковую в восемь вечера.

Ладно, еще была маленькая надежда, что Сашка вступится, если что. Я вздохнул и толкнул ворота.

Мать честная! Там стояло все детское население села и, возможно, еще парочки соседних, начиная от совсем карапузов и кончая уже здоровыми парнями. Мелькали огоньки цигарок. Я сделал несколько шагов и остановился. Местные тут же выстроились плотным полукольцом. Сашка благоразумно топтался где-то сзади.

Из толпы вышел крепкий пацан лет пятнадцати, вразвалочку приблизился, ловко выплюнул цигарку и, глядя в землю перед собой, очень солидным, сиплым басом осведомился:

– Кажуть, ты з Москвы прыихав?

На нем был явно не по росту пиджак, наброшенный на плечи, либо бати, либо старшего брата, от этого он казался невероятно широкоплечим. К нему присоединилась еще парочка примерно таких же, хотя его одного для меня было более чем достаточно.

– Да, из Москвы! – печально кивнул я, понимая, к чему идет дело. Все вопросы здесь были лишь для порядка, но по правилам сначала необходимо прилюдно деморализовать жертву, а затем уже приступать к экзекуции.

Чужаков всегда не любят. И почти всегда их лупят. Лупят новеньких в классе, лупят зашедших в соседские дворы, лупят тех, кто впервые попал в пионерлагерь, а уж тех, кто приехал из другого города, того просто обязаны отлупить.

Странным образом этого никогда не понимала мама. Куда бы мы ни приезжали, она постоянно выталкивала меня из дома на улицу, чтобы я, по ее выражению, «шел дружить». Заканчивались эти походы за дружбой всегда одинаково. Аборигены настигали меня, наскоро опрашивали и быстренько разбивали лицо. Я всегда пытался оказывать сопротивление, но трудно противостоять коллективу, сплоченному общей идеей.

Когда я возвращался, скрывая по возможности следы контактов с местным населением, мама всякий раз выражала неудовольствие:

– Почему так быстро вернулся? Что же ты все за мою юбку держишься, неужели тебе ни с кем дружить не хочется?

То, что здесь все пойдет по стандартному сценарию, я даже не сомневался. И скорее всего, только расквашенным носом и порванной рубахой не обойтись, потому как я не просто чужак, а чужак из Москвы, невиданный вызов им всем.

– З Москвы, значить! – нехорошо усмехнулся этот сиплый, лениво поднял на меня глаза и, оглянувшись на своих, спросил: – А не брешешь?

Толпа одобрительно загудела, а кто-то из малышни громко пропищал:

– Брешеть, брешеть!

И многие, поддержав, сразу радостно заголосили:

– Брешеть! Брехло, брехло!

Эх, дети, дети, а я ведь вас конфетами кормил!

– Подумаешь, Москва! – подал голос кто-то. – А у мени тетка в Полтави живе!

– Цыть! – прикрикнул на них сиплый, и все тут же замолчали. Правильно, нельзя нарушать регламент. – А ну! – Сиплый толкнул вдруг Сашку, который зазевался и неосторожно вылез вперед. К всеобщему удовольствию, тот кубарем полетел на землю. – Ты ще тут пид ногамы плутаешься!

Все одобрительно засмеялись, он тоже здесь своим не был.

Сашка поднялся, сутулясь сильнее обычного, отряхиваясь и смущенно улыбаясь, отступил к самым воротам. Надеяться на него уже не приходилось.

– Мени сказалы, ты з матирю тут? – продолжил свой допрос сиплый. – А батько твий, вин де?

Все правильно, от батьки в принципе могли быть неприятности, и я это понимал, но что тут обманывать.

– Они с матерью в разводе! – сказал я, сглотнув, уж больно не любил эту тему. – С прошлого года!

– Та ты що? – явно глумясь, вытаращил глаза сиплый, не пытаясь скрыть радости, ну еще бы, теперь и единственное препятствие исчезло. Он стал обходить меня кругом, как бы разглядывая во всех подробностях. – То-то я и дывлюся, ты все з мамкою ходышь!

Все снова загоготали.

– И що у вас там, в Москви, з матирю? – Он не собирался заканчивать эту бодягу, ему явно нравилось гарцевать тут перед всеми. – Своя хата, чи що?

И тут я вдруг звонко рассмеялся, живо представив себе хату типа этих, да еще с поросенком в сарае, и почему-то на Красной площади, как мы там с матерью кормим кур, ходим с ведром по воду и сушим белье на веревке. Понимал, что это лишь усугубит ситуацию, но ничего с собой поделать не мог, все смеюсь и смеюсь, никак не могу остановиться.

– Ты чого ржешь як жеребець? – несколько опешил сиплый. – Говори, а то зараз дам у вухо!

– Нет, не хата! – утерев слезы, наконец выдавил я из себя. – Квартира!

– Хвартыра? – видно, не совсем понимая, о чем идет речь, насторожился сиплый. – На який вулици ця ваша хвартыра?

– На Кирпичной! – легко ответил я. – На Кирпичной улице!

– От брехло! – возмутился сиплый. Он даже раздулся от негодования.

– Брехло, брехло!!! – опять подала голос толпа.

– Кырпычна, оловяна, деревяна! – передразнивая, противным голосом пропел сиплый. Затем опять повернулся к своим и торжественно отчеканил: – Немае такой вулици в Москви!

Все одобрительно загудели:

– Немае! Брехло! Брехло!!!

– А ты что, – вскинув голову, отважно поинтересовался я, – все улицы в Москве знаешь?