По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

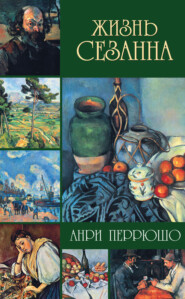

Мане

Автор

Жанр

Год написания книги

1955

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В этот тяжелый для себя период Фурнье и попал на службу к Бернадоту и помог ему в осуществлении его кампании. Захватив изрядную сумму денег, Бернадот двинулся в Швецию и прибыл в Эребро, где тогда совещался сейм. Сейм утвердил избирательную комиссию из двенадцати членов. На первых выборах Бернадот получил один-единственный голос. Воспользовавшись тем, что французский поверенный в делах был отозван, Фурнье, не гнушаясь буквально никакими средствами, выдал себя за представителя императорского правительства. Он во всеуслышание заявил, что «Бернадот – единственный наследный принц, которого император и вся Франция восприняли бы как достойного избрания»[14 - Bernard Nabonne. Bernadotte.]. Дело было сделано. Бернадот получил десять голосов.

Знает ли г-н Мане обо всех этих делишках? Если ему и доводилось задумываться о своем тесте – впрочем, он его никогда не видел (Эннемонд Фурнье умер в 1824 году, за семь лет до свадьбы дочери), – то только тогда, когда начинало казаться, что Эдуар скорее похож не на родственников по отцовской линии, а как раз на этого предка, героя невероятнейшей истории, о котором в официальных сферах до сих пор отзываются весьма неодобрительно[15 - В 1845 году В. Sarrans Младший публикует в издательстве «Comptoir des imprimeurs-unis» «Историю Бернадотта» в двух томах, где Фурнье представлен «личностью, недостойной уважения, лишенной звания и полномочий», где говорится о „неблаговидной деятельности этого лица в прошлом“, где, наконец, цитируются слова министра внутренних дел императорского правительства: «Я не в состоянии поверить, что это лицо имело наглость самовольно взять на себя какую-то миссию (…). Правительство (…) в любом случае не могло опуститься до того, чтобы использовать подобного субъекта для осуществления важных политических намерений». Почти все биографы Бернадота вынуждены крайне резко высказываться по поводу Фурнье. Любопытное обстоятельство – вероятно, никто из них не знал, что это дед Мане. Что касается исследователей жизни художника, то у них никогда не возникало желания уточнить эту историю по первоисточникам, и они скопом повторяли легенду о дедушке-дипломате.]. Но тс-с-с! Часам, позванивающим в тихой квартире на улице Птиз-Огюстэн, надлежит напоминать только о черной неблагодарности покойного короля по отношению к своему «дипломату» – а ведь был обязан ему возвышением.

Оставшись на второй год в пятом классе, Эдуар лишается товарища, чьей дружбой очень дорожил, – Антонена Пруста[16 - Этот Антонен Пруст, который будет всю жизнь тесно связан с Мане, не имеет никакого отношения к семье Марселя Пруста.], сына бывшего депутата от департамента Дё-Севр. Без малого год провели они в пятом классе бок о бок на одной скамье. Но Антонен Пруст, как и положено, переходит в четвертый класс. Друзья не смогут больше видеться, разве что в неурочные часы. Они будут встречаться также по воскресеньям, когда отправляются на ставшую традиционной прогулку в сопровождении дядюшки Фурнье.

Дядюшка Фурнье счастлив: он обнаружил у племянника явные способности к рисованию и всячески им потворствует. Пока его гарнизон стоит в Венсенне, он часто привозит туда подростков; все трое делают наброски, гуляя по живописным окрестностям. Ну и конечно же он водит их в музеи, главным образом в Лувр.

Эдуар Мане. Портрет Антонена Пруста.

Лувр обладал тогда особой притягательностью для посетителей – там экспонировалось пятьсот картин из так называемого «испанского музея» Луи-Филиппа. В те годы Испания у французов была в моде. Со времен Наполеона и печально известной войны, которую вел император по ту сторону Пиренеев, все военные или политические события – такие, к примеру, как экспедиция 1823 года, взятие форта Трокадеро в Кадиксе или сражения карлистов, – не переставали привлекать внимание к этому полуострову. Восстанавливая традицию, прославленную Корнелем и Лесажем, писатели романтической эпохи часто вдохновлялись Испанией: так случилось с Гюго, после «Эрнани» 1830 года создавшим в 1838 году «Рюи Блаза». Шарль Нодье опубликовал в 1837 году «Инесс де ла Сиеррас», а Теофиль Готье выпустил в 1843 году «За горами» («Tras los montes»)[17 - «За горами» (испан.).]. Мериме, в 1825 году напечатавший «Театр Клары Гасуль», только что обнародовал «Кармен». В живописи тоже происходило нечто подобное. Разве в последнем Салоне полотно Курбе не называлось «Гитарреро»? В 1838 году могло показаться, что вот-вот родится школа франко-испанской живописи.

«Испанский музей» был официально открыт как раз в первых числах января 1838 года. В сущности, этот факт положил начало постепенно крепнущему интересу к искусству Испании – если прежде его знали очень мало, то теперь оно приобретает неповторимую прелесть новизны. Ранее произведения испанских художников казались далекими, недостижимыми. Граверов в Испании не было, а значит, и воспроизведения картин появиться не могли. И вообще какие полотна мастеров Пиренейского полуострова хранились во французских музеях? Раз-два – и обчелся.

В Лувре их было ровно двенадцать[18 - Опись 1832 года.]. Поэтому, когда в 1837 году в Испании вспыхнули беспорядки, связанные с движением карлистов, Луи-Филиппа осенила идея поручить барону Тейлору – искушенному любителю искусства и опытному путешественнику, который ловко провернул в 1837 году покупку луксорского обелиска у Мухамета-Али, – «приобрести без шума» в Испании столько картин, сколько удастся. Барон Тейлор получил для этих тайных операций более миллиона франков. Ему удалось вывезти из Испании преимущественно морем более четырехсот произведений – неравноценных, конечно, но несколько десятков полотен представляли интерес и ценность исключительные.

Эти картины – а к ним в 1842 году прибавилась еще и коллекция англичанина Фрэнка Холла Стэндиша, завещанная им Луи-Филиппу, – дядюшка Фурнье и комментирует своему племяннику. Какое впечатление должны производить они на тринадцатилетнего мальчика, такого нервного и эмоционального! В пяти огромных залах «испанского музея», где полы вымощены красной плиткой, а рамы картин почти касаются на стенах друг друга, царит глубокая тишина. Посетители погружены в размышления и даже чуть подавлены этой мрачной живописью, благодаря плохому освещению она кажется еще темнее. Из коричневатого мрака, прорезанного сверкающими вспышками, возникают какие-то лихорадочно-напряженные, экстатичные или жестокие сцены: изображения самых «невероятных мук, где среди прочих муки святого, наматывающего на вращающийся барабан собственные внутренности»; рождается «набожный гримасничающий кошмар»; «сновидение, пронизанное чудовищной мистикой», которое отдает «монастырем и инквизицией[19 - Jules Breton. Nos Peintres du Sie?cle. Paris, 1889.]. Каталог «испанского музея» щедро преувеличивает богатства музея. Подлинность этих девятнадцати полотен Веласкеса, восьми – Гойи, девяти – Греко, двадцати пяти – Риберы, двадцати двух – Алонсо Кано, десяти – Вальдес-Леаля, тридцати восьми – Мурильо и восьмидесяти одного – Сурбарана вызывает сомнение. И однако все же как много прекрасных произведений! Некоторые детали Эдуар зарисовывает в свой альбом. Подолгу ли стоял он перед такими полотнами, как «Махи на балконе» и «Женщины Мадрида в костюмах мах» Гойи, или у сурбарановского «Монаха»? Так или иначе он запомнил их навсегда.

Вероятно, дядюшка Фурнье водил его полюбоваться и превосходной коллекцией маршала Сульта; последний, будучи «знаменитым грабителем испанских церквей»[20 - Le?on Rosenthal. Du Romantisme au Re?alisme. Paris, 1914.], собрал для своей галереи сотни две картин, и среди них несколько замечательных Мурильо и подлинные шедевры Сурбарана.

Стараниями дядюшки Фурнье приобщение к искусству во время каникул не прекращается – оно происходит то в Женвилье, то в имении Понсель близ Монморанси, принадлежащем артиллерийскому офицеру.

Человек страсти сосредоточен только на своей страсти. Целиком поглощенный страстью собственной, дядюшка Фурнье, нимало не думая о плохих оценках Эдуара, а тем более о том, что не следовало бы отвлекать его от греческого и латыни, норовит, как только он оказывается рядом, вручить племяннику карандаш. Он даже подарил ему «Этюды по Шарле» – пусть мальчик совершенствуется в искусстве рисунка.

Дальше – больше. Занятия в коллеже Роллен возобновились. Смысла от того, что Эдуар остался в пятом классе на второй год, никакого: по сравнению с прошлым годом он так и не достиг лучших результатов, кроме разве истории, где один-единственный раз, в мае, был удостоен второго места. «Этот ребенок мог бы успевать куда лучше; правда, намерения у него хорошие, но он несколько легкомыслен и не так прилежен в выполнении школьных заданий, как хотелось бы». Но дядюшку Фурнье это ничуть не интересует – он одно вбил себе в голову и как-то за воскресным обедом настоятельно советует г-ну Мане записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка, которые проводятся в коллеже Роллен.

Франсиско Гойя. Махи на балконе.

Франсиско Сурбаран. Портрет Брата Сумел Франсиско.

Как? Уроки рисунка? Г-н Мане живо встрепенулся. У него три сына. Для каждого из них давным-давно уготовано жизненное поприще. Эдуар и Эжен будут судьями, Гюстав – врачом. Рисунок! Чем может помочь рисунок в жизни Эдуару Мане? Пусть лучше ему об этих глупостях и не заикаются. А Эдуару следовало бы уделять больше времени урокам и школьным заданиям. Дядюшка – а он недавно получил чин подполковника – больше к этому разговору не стал возвращаться. Просто через несколько дней, оставив без внимания доводы зятя, он отправился в коллеж Роллен и попросил г-на Дефоконпре записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка. Платить за них будет он сам, подполковник.

Уроки эти – Антонен Пруст их тоже посещает – не слишком вдохновляют Эдуара. Это академизм чистой воды. Копии с какого-нибудь рельефа, а еще чаще – с гравированных репродукций. Эдуара одолевает зевота. При первой же возможности он старается «ускользнуть в гимнастический зал»[21 - Antonin Proust, указ. соч.]. Этот четырнадцатилетний мальчуган имеет собственное мнение о живописи и рисунке. Он только что втихомолку прочел, пока г-н Валлон вел урок, «Салоны» Дидро. «Если одежда народа изобилует мелочными подробностями, искусство может пренебречь ею». Эдуар прочел Прусту эти слова. «Вот, право, глупости, – сказал он ему, – в искусстве следует всегда принадлежать своему времени, делать то, что видишь, не беспокоясь о моде».

Сам он делает в рисовальном классе только то, что видит. Бог с ними, с гипсами, которые велено сейчас тщательнейшим образом воспроизвести на бумаге, – лучше он сделает несколько портретов своих товарищей. Вскоре многие начинают подражать его примеру. Пруст, конечно, в первую очередь. Учитель рисования в ярости, он бьет тревогу, жалуется заведующему учебной частью, а тот составляет рапорт г-ну Дефоконпре.

Вначале г-н Дефоконпре приказывает отстранить непокорных учеников от занятий на целый месяц. Затем он меняет решение, зовет виновных в свой кабинет, «отечески» их поучает и, взяв с них обещание «отныне точно копировать модели», отменяет наказание. Виновные изо всех сил стараются продемонстрировать свое раскаяние и «возможно точнее перерисовывают три фигуры, награвированные с картины барона Жерара, где изображен въезд короля Генриха IV в добрый старый Париж в 1594 году»[22 - Antonin Proust, указ. соч.].

А дела идут все хуже. Г-н Дефоконпре вынужден признать очевидный факт: Эдуар послушен, но тем не менее легкомыслен, он или вообще не работает, или работает плохо. Вместо того чтобы прилежно заниматься, все время рисует в тетрадях. Поборов природную кротость и страдая от мысли, что он причинит семейству Мане такое огорчение, г-н Дефоконпре решает уведомить обо всем этом родителей. Г-н Мане вне себя. Если Эдуар немедленно не наверстает упущенное, ему несдобровать! А для начала, невзирая на удручающие отметки, он в октябре пойдет прямо в третий класс, минуя таким образом четвертый.

Между тем Антонен Пруст переходит из коллежа Роллен в пансион на улице Фоссе-С.-Виктор. Но время от времени друзья все-таки будут встречаться. Если служба не позволяет дядюшке Фурнье вести их в музеи, свидания подростков происходят на приемах, где они бывают вместе с мадам Мане. Мадам Мане любит общество. У нее красивый голос, она недурно поет и потому не упускает случая посещать другие салоны и светские рауты, особенно вызывающие большой интерес музыкальные утренники в доме графини де Спарр, который находится на площади С.-Жорж. Но Эдуар, обреченный на недельное затворничество в коллеже, тяготится этими приемами – очень уж они церемонны, а он юн и нетерпелив. Он предпочитает украдкой – в свои пятнадцать лет он робок, как девочка, – поглядывать на молодых женщин, прогуливающихся в Тюильри или на Елисейских Полях (в то время «верхняя часть Елисейских Полей представляла собой отлогий склон, заросший необычайно красивыми деревьями; роща переходила затем в сады»)[23 - Там же.]; торговцы и торговки предлагают там цветы, сладости и пирожные.

Эдуар переживает муки переходного возраста. Мальчику просто необходимо сейчас выплескивать физические силы. И конечно же его поведение оставляет желать лучшего. К лености, небрежению прибавляется какая-то неугомонность. Г-н Дефоконпре вынужден признать, что недоволен мальчиком; он считает, что у Эдуара «трудный характер». Уроки – «слабо», внеклассные задания – «слабо»; только по рисунку у Эдуара «очень хорошо». Г-н Мане бранит старшего сына. Исправится он или нет? Возьмется ли наконец всерьез за занятия? Давно пора подумать о будущем. Неужто он воображает, что из такого лентяя может получиться судья?

Эдуар что-то бормочет… Как? Г-н Мане не ослышался? Ну ладно, если уж на то пошло, то Эдуар прямо заявляет отцу: у него нет ни малейшего призвания изучать право. Он хотел бы… И произносит нечто из ряда вон выходящее: он хотел бы стать художником. Г-н Мане столбенеет. Он резко бросает сыну, что впредь не желает слышать ничего подобного. Но Эдуар упорствует. Отец и сын пререкаются: первый угрожает, второй плачет.

Г-н Мане не может поверить ушам – Эдуар не желает отречься от своих прямо-таки бессмысленных намерений. Ребячество! Мальчишеский бред! Вот результаты пагубного влияния дядюшки Фурнье! Это он внушил племяннику подобное сумасбродство. Г-н Мане так зол на шурина, что того и гляди вспылит. Стараясь хоть как-то образумить непокорного сына, он взывает к друзьям, к родственникам, к г-ну Пелла, наконец, декану факультета права, к метру Жюлю де Жуи. Эдуар любит отца, но и боится его; он плачет и все-таки не уступает. И не думает уступать. Всхлипывая, он говорит, что скорее убежит из дому, чем будет изучать право.

Невероятно – бунт. И кто бунтует? Мальчуган, прежде такой робкий, такой послушный, такой почтительный. Отец не может прийти в себя. Ну хорошо. Так вскроем же этот гнойник, и чем скорее, тем лучше. Сам судья уступать не намерен. Ему доводилось переубеждать и не такие упрямые головы. Нет, он уступать не намерен – в самом крайнем случае, так уж и быть, он может пойти на незначительную уступку. Коль скоро Эдуар упрямится, то пусть он сейчас же, немедленно изберет себе карьеру по вкусу – за исключением, разумеется, карьеры «рапэна»[24 - Рапэн (rapin) – ученик живописца. В представлении французского обывателя середины прошлого века «рапэн» – мазила, пачкун.].

Вместе с родителями Эдуар выезжает порою на дачу, в Булонь, на берег Ла-Манша. Море его влечет. В гимнастике он преуспевает. Поступить бы в Мореходную школу – глядишь, и не пришлось бы посещать ненавистный коллеж. Свойственная подростковому возрасту неуравновешенность усугубляет упорство Эдуара. И, не раздумывая долго, мальчик заявляет отцу, что станет моряком. Сам г-н Мане домосед, он привык к Парижу – решение сына не столько удивляет, сколько разочаровывает его. Уж если не магистратура, так хоть какая-нибудь служба по гражданскому ведомству; но вслух возражений своих он не произносит. Пусть будет флот! Все лучше, чем богема, общество каких-то мазилок.

Возрастной предел для поступающих в Мореходную школу – шестнадцать лет. У Эдуара мало времени впереди – ему скоро исполнится шестнадцать. Поэтому уже в конце школьного года, то есть в июне 1847 года, он будет участвовать в этом конкурсе.

У ученика третьего класса – и ученика посредственного – мало шансов на успех. Тем более что занимается он по-прежнему вяло. По-прежнему манкирует изучением классических языков, а между тем они есть в программе конкурса; только математику учит как будто охотно. Результаты конкурсных экзаменов более чем неудовлетворительны. За сочинение по французскому языку он получил одиннадцать баллов; за сочинение по латыни – семь; от устных экзаменов, поняв, что сдавать их бесполезно, вообще отказался. «Он просто потерял время», – сказал один из экзаменаторов.

Провал постарались замять[25 - До сего времени специалисты, изучающие жизнь Мане, о нем не знали. Приводимые мною сведения взяты из архивных материалов Исторической службы Морского министерства («Поименный список кандидатов, экзаменовавшихся для поступления в Мореходную школу. Год 1847»).]. В июле следующего года Эдуар получает возможность еще раз испытать свои силы. В октябре 1847 года г-н Дефоконпре разрешает ему, пропустив следующий, очередной класс, перейти прямо в старший – пусть хоть это как-то поможет ему подтянуться.

А тем временем во Франции происходят важные события. После неурожаев 1845–1846 годов наступает голод; недовольство июльской монархией еще усиливается; ее справедливо упрекают в противодействии всяческим реформам. Политические ораторы безостановочно обрушиваются на Гизо, министра Луи-Филиппа. В феврале 1848 года в Париже начинаются беспорядки. 24 февраля происходит революция; Луи-Филипп отрекается от престола. На следующий день провозглашают республику.

Преданный Орлеанской фамилии дядюшка Фурнье немедленно подает в отставку. Воспользовавшись этим предлогом, г-н Мане, осуждающий поведение шурина, ссорится с ним. Это разрыв – разрыв окончательный, «бесповоротный», как скажет сам Фурнье[26 - Письмо Эдуару Мане от 1 октября 1855 года.], мотивированный не только политическими симпатиями. Дядюшка Фурнье съезжает с улицы Пти-Огюстэн и удаляется в Понсель. Пройдут долгие годы, прежде чем Эдуар вновь встретится со своим крестным.

Франц Ксавье Винтерхальтер. Портрет Луи-Филиппа.

Отметки подростка вряд ли могли смягчить отношение г-на Мане к офицеру, возомнившему себя рисовальщиком. Риторика – «посредственно»; математика – «удовлетворительно»; история – «весьма поверхностно»… Что касается оценки «очень хорошо», полученной за рисунок, то для отца это хуже всякого порицания. Ученик Мане упорствует в своих так хорошо известных ошибках. «Прилежание и поведение: нам не удалось констатировать здесь никаких сдвигов». Имеет ли смысл при таком положении подавать на конкурс в Мореходную школу? В марте Мане узнал, что для тех юношей, которые будут в течение восемнадцати месяцев плавать на борту судна, принадлежащего государству, предельный возраст для поступления – восемнадцать лет. Эдуару это на руку: воспользовавшись изменением порядков, он не посылает документы на кандидатский конкурс[27 - Очень часто пишут, что Мане участвовал в конкурсе 1848 года. Однако это не так, что подтверждает «Поименный список» того года из архивов Исторической службы Морского министерства.].

Пока он с присущей ему беспечностью заканчивает старший класс, непрестанные общественные волнения во Франции вызывают новый взрыв. В июне в восточной части и в центре Парижа снова строятся баррикады. Чтобы собственными глазами увидеть события этих кровопролитных дней, Эдуар, не боясь «подвергнуться обстрелу», в сопровождении Пруста отправляется в предместье Сент-Антуан. Друзья видят, как несут на носилках смертельно раненного парижского архиепископа его преосвященство Аффра, пытавшегося предотвратить столкновение между правительственными войсками и восставшими.

Решения министерства по поводу очередного конкурса в Мореходную школу меняются. Девятого августа выносят следующее постановление: чтобы воспользоваться льготой – продлением срока поступления до восемнадцати лет, – кандидатам достаточно плавать двенадцать месяцев. Десятого октября – новое послабление: плавание может быть совершено на торговом судне: к тому же его можно заменить путешествием за экватор[28 - «Официальный бюллетень Морского министерства», год 1848-й и «История Мореходной школы и заведений, ей предшествующих», написанная одним из бывших офицеров (Maison Quantin, Paris, 1889).].

При сложившихся между г-ном Мане и его сыном напряженных отношениях плавание – единственный выход. Эдуар уедет. Неужели в тот момент он искренне верит, что станет моряком? Неужели не вспоминает о желании сделаться художником, из-за которого и воспротивился отцовской воле? Он продолжает рисовать. Но сейчас его привлекает главным образом перспектива большого путешествия. Оно так соблазнительно, потому что сулит свободу. Уехать – значит освободиться от отцовского давления.

Некий судовладелец из Гавра, узнав о последнем министерском постановлении, делает ловкий ход: он предлагает маменькиным сынкам, желающим поступить в Мореходную школу, пройти требуемую минимальную стажировку в наиболее благоприятных условиях. Принадлежащее ему судно «Гавр и Гваделупа» повезет их вместе с преподавателями за экватор, в Рио-де-Жанейро[29 - Начинание это было справедливо подвергнуто строгому обсуждению. «Во время этого увеселительного плавания, – пишет бывший офицер, автор упомянутой выше „Истории Мореходной школы“, – больше покуривали трубку, чем думали о программе конкурса; по возвращении очень немногие попали в число учеников школы; но так как им еще не исполнилось восемнадцати лет и у них еще оставалось про запас время, то большинство в конце концов поступило».].

Эдуар записывается в число участников первого рейса. В самом начале декабря он уезжает из Парижа в Гавр; отец его сопровождает.

II. Бухта Рио

То была смутная пора, когда уходит ночь и сводит свои счеты дьявол.

Андре Жид. Фальшивомонетчики

Стоя на якоре в последнем портовом доке прямо перед выходом в открытое море, «Гавр и Гваделупа» – капитан Бессон – ждал попутного ветра, чтобы уйти в рейс.

На набережной все время толпились зеваки, разглядывая учеников, уже получивших морскую форму: шерстяная рубашка, холщовая куртка и штаны, клеенчатая шляпа. Матрос, вооруженный ружьем и саблей, охранял вход на наружный трап. Среди ротозеев несколько заплаканных женщин – матери.

Эдуар не жалеет о том, что, побоявшись момента прощания, упросил свою не приезжать в Гавр.

В субботу 2 декабря он написал ей, чтобы несколько успокоить. Это было нетрудно, так как он просто восхищен, «удивлен комфортом», которым они – он и его товарищи – будут пользоваться. Нормандский судовладелец не обманул: он сдержал все свои обещания и даже сверх того. Парусник – «превосходное» судно, «одно из самых лучших в Гавре» – имеет не только самое необходимое, но отличается еще и «некоторой роскошью». Здесь есть даже салон с фортепьяно. Что касается еды, то она обильна и вкусна: каждый раз по два мясных блюда и десерт. А спит Эдуар в гамаке! Дело в том, что коек всего тридцать шесть, то есть меньше, чем воспитанников. В первые ночи Эдуару заснуть не удалось, но он быстро привыкнет. И вообще гамак создает некую живописность; в нем, пожалуй, вся прелесть морского путешествия.

Кроме воспитанников и преподавателей, «Гавр и Гваделупа» повезет в Рио одного или двух пассажиров – молодых людей – и небольшой груз различных товаров, где среди прочих – голландский сыр. Экипаж составляют двадцать шесть человек. Помимо этого, в подчинении у негра-стюарда имеется еще четыре юнги и пара новобранцев, взятых в услужение к воспитанникам. Эдуар возмущен грубым обращением с ними: «пинки в зад, кулачные удары, но это делает их дьявольски покорными, уверяю тебя. Наш стюард… их поколачивает». Воспитанникам тоже дано это право, но они будут от него всячески воздерживаться.

И все-таки «Гавр и Гваделупа» не семейный очаг. Офицеры хоть и «очень славные ребята», но бывают «строгими». Воспитанников предупредили, что если они провинятся, то подвергнутся дисциплинарному взысканию, применяемому к матросам, – иными словами, их незамедлительно закуют в кандалы. «Тут смотри в оба, можешь мне поверить».

Но даже это не омрачает настроения. Эдуар и его товарищи рады, что могут наконец окунуться в новую жизнь, так резко меняющую все их привычки, и потому ждут с нетерпением, к которому примешивается некоторое беспокойство, момента, когда будет отдан приказ об отплытии. Наконец погода становится благоприятной, и 8-го числа заканчиваются последние приготовления. Ставят паруса, поднимают на борт ялик, предназначенный для прогулок в бухте Рио. Остается только погрузить свиней и овец. Отплытие назначено на следующую субботу, на половину десятого утра.

Субботним утром г-н Мане подымается на борт «Гавра и Гваделупы» проститься с Эдуаром. «Я был счастлив, что он оставался со мной до самого отплытия; он был очень добр ко мне все это время», – пишет благодарный Эдуар своей «дорогой маменьке». Уж не покорил ли его отец своей добротой?

«Гавр и Гваделупа» отходит от набережной. Столпившиеся на молу зеваки приветствуют судно; дав два пушечных залпа и подняв флаг, оно держит под парусами курс в открытое море. Матери машут платками. Г-н Мане, разумеется, тоже здесь: вон тот цилиндр, различимый в толпе, возможно, принадлежит как раз ему. Как удачно, что судно вышло в море сегодня: г-н Мане успеет добраться до Парижа и попасть завтра, в воскресенье, 10-го на важные выборы. Человек, которого он так недолюбливает, честолюбие которого так его настораживает, домогается поста президента республики; человек этот – принц Луи-Наполеон Бонапарт.

Знает ли г-н Мане обо всех этих делишках? Если ему и доводилось задумываться о своем тесте – впрочем, он его никогда не видел (Эннемонд Фурнье умер в 1824 году, за семь лет до свадьбы дочери), – то только тогда, когда начинало казаться, что Эдуар скорее похож не на родственников по отцовской линии, а как раз на этого предка, героя невероятнейшей истории, о котором в официальных сферах до сих пор отзываются весьма неодобрительно[15 - В 1845 году В. Sarrans Младший публикует в издательстве «Comptoir des imprimeurs-unis» «Историю Бернадотта» в двух томах, где Фурнье представлен «личностью, недостойной уважения, лишенной звания и полномочий», где говорится о „неблаговидной деятельности этого лица в прошлом“, где, наконец, цитируются слова министра внутренних дел императорского правительства: «Я не в состоянии поверить, что это лицо имело наглость самовольно взять на себя какую-то миссию (…). Правительство (…) в любом случае не могло опуститься до того, чтобы использовать подобного субъекта для осуществления важных политических намерений». Почти все биографы Бернадота вынуждены крайне резко высказываться по поводу Фурнье. Любопытное обстоятельство – вероятно, никто из них не знал, что это дед Мане. Что касается исследователей жизни художника, то у них никогда не возникало желания уточнить эту историю по первоисточникам, и они скопом повторяли легенду о дедушке-дипломате.]. Но тс-с-с! Часам, позванивающим в тихой квартире на улице Птиз-Огюстэн, надлежит напоминать только о черной неблагодарности покойного короля по отношению к своему «дипломату» – а ведь был обязан ему возвышением.

Оставшись на второй год в пятом классе, Эдуар лишается товарища, чьей дружбой очень дорожил, – Антонена Пруста[16 - Этот Антонен Пруст, который будет всю жизнь тесно связан с Мане, не имеет никакого отношения к семье Марселя Пруста.], сына бывшего депутата от департамента Дё-Севр. Без малого год провели они в пятом классе бок о бок на одной скамье. Но Антонен Пруст, как и положено, переходит в четвертый класс. Друзья не смогут больше видеться, разве что в неурочные часы. Они будут встречаться также по воскресеньям, когда отправляются на ставшую традиционной прогулку в сопровождении дядюшки Фурнье.

Дядюшка Фурнье счастлив: он обнаружил у племянника явные способности к рисованию и всячески им потворствует. Пока его гарнизон стоит в Венсенне, он часто привозит туда подростков; все трое делают наброски, гуляя по живописным окрестностям. Ну и конечно же он водит их в музеи, главным образом в Лувр.

Эдуар Мане. Портрет Антонена Пруста.

Лувр обладал тогда особой притягательностью для посетителей – там экспонировалось пятьсот картин из так называемого «испанского музея» Луи-Филиппа. В те годы Испания у французов была в моде. Со времен Наполеона и печально известной войны, которую вел император по ту сторону Пиренеев, все военные или политические события – такие, к примеру, как экспедиция 1823 года, взятие форта Трокадеро в Кадиксе или сражения карлистов, – не переставали привлекать внимание к этому полуострову. Восстанавливая традицию, прославленную Корнелем и Лесажем, писатели романтической эпохи часто вдохновлялись Испанией: так случилось с Гюго, после «Эрнани» 1830 года создавшим в 1838 году «Рюи Блаза». Шарль Нодье опубликовал в 1837 году «Инесс де ла Сиеррас», а Теофиль Готье выпустил в 1843 году «За горами» («Tras los montes»)[17 - «За горами» (испан.).]. Мериме, в 1825 году напечатавший «Театр Клары Гасуль», только что обнародовал «Кармен». В живописи тоже происходило нечто подобное. Разве в последнем Салоне полотно Курбе не называлось «Гитарреро»? В 1838 году могло показаться, что вот-вот родится школа франко-испанской живописи.

«Испанский музей» был официально открыт как раз в первых числах января 1838 года. В сущности, этот факт положил начало постепенно крепнущему интересу к искусству Испании – если прежде его знали очень мало, то теперь оно приобретает неповторимую прелесть новизны. Ранее произведения испанских художников казались далекими, недостижимыми. Граверов в Испании не было, а значит, и воспроизведения картин появиться не могли. И вообще какие полотна мастеров Пиренейского полуострова хранились во французских музеях? Раз-два – и обчелся.

В Лувре их было ровно двенадцать[18 - Опись 1832 года.]. Поэтому, когда в 1837 году в Испании вспыхнули беспорядки, связанные с движением карлистов, Луи-Филиппа осенила идея поручить барону Тейлору – искушенному любителю искусства и опытному путешественнику, который ловко провернул в 1837 году покупку луксорского обелиска у Мухамета-Али, – «приобрести без шума» в Испании столько картин, сколько удастся. Барон Тейлор получил для этих тайных операций более миллиона франков. Ему удалось вывезти из Испании преимущественно морем более четырехсот произведений – неравноценных, конечно, но несколько десятков полотен представляли интерес и ценность исключительные.

Эти картины – а к ним в 1842 году прибавилась еще и коллекция англичанина Фрэнка Холла Стэндиша, завещанная им Луи-Филиппу, – дядюшка Фурнье и комментирует своему племяннику. Какое впечатление должны производить они на тринадцатилетнего мальчика, такого нервного и эмоционального! В пяти огромных залах «испанского музея», где полы вымощены красной плиткой, а рамы картин почти касаются на стенах друг друга, царит глубокая тишина. Посетители погружены в размышления и даже чуть подавлены этой мрачной живописью, благодаря плохому освещению она кажется еще темнее. Из коричневатого мрака, прорезанного сверкающими вспышками, возникают какие-то лихорадочно-напряженные, экстатичные или жестокие сцены: изображения самых «невероятных мук, где среди прочих муки святого, наматывающего на вращающийся барабан собственные внутренности»; рождается «набожный гримасничающий кошмар»; «сновидение, пронизанное чудовищной мистикой», которое отдает «монастырем и инквизицией[19 - Jules Breton. Nos Peintres du Sie?cle. Paris, 1889.]. Каталог «испанского музея» щедро преувеличивает богатства музея. Подлинность этих девятнадцати полотен Веласкеса, восьми – Гойи, девяти – Греко, двадцати пяти – Риберы, двадцати двух – Алонсо Кано, десяти – Вальдес-Леаля, тридцати восьми – Мурильо и восьмидесяти одного – Сурбарана вызывает сомнение. И однако все же как много прекрасных произведений! Некоторые детали Эдуар зарисовывает в свой альбом. Подолгу ли стоял он перед такими полотнами, как «Махи на балконе» и «Женщины Мадрида в костюмах мах» Гойи, или у сурбарановского «Монаха»? Так или иначе он запомнил их навсегда.

Вероятно, дядюшка Фурнье водил его полюбоваться и превосходной коллекцией маршала Сульта; последний, будучи «знаменитым грабителем испанских церквей»[20 - Le?on Rosenthal. Du Romantisme au Re?alisme. Paris, 1914.], собрал для своей галереи сотни две картин, и среди них несколько замечательных Мурильо и подлинные шедевры Сурбарана.

Стараниями дядюшки Фурнье приобщение к искусству во время каникул не прекращается – оно происходит то в Женвилье, то в имении Понсель близ Монморанси, принадлежащем артиллерийскому офицеру.

Человек страсти сосредоточен только на своей страсти. Целиком поглощенный страстью собственной, дядюшка Фурнье, нимало не думая о плохих оценках Эдуара, а тем более о том, что не следовало бы отвлекать его от греческого и латыни, норовит, как только он оказывается рядом, вручить племяннику карандаш. Он даже подарил ему «Этюды по Шарле» – пусть мальчик совершенствуется в искусстве рисунка.

Дальше – больше. Занятия в коллеже Роллен возобновились. Смысла от того, что Эдуар остался в пятом классе на второй год, никакого: по сравнению с прошлым годом он так и не достиг лучших результатов, кроме разве истории, где один-единственный раз, в мае, был удостоен второго места. «Этот ребенок мог бы успевать куда лучше; правда, намерения у него хорошие, но он несколько легкомыслен и не так прилежен в выполнении школьных заданий, как хотелось бы». Но дядюшку Фурнье это ничуть не интересует – он одно вбил себе в голову и как-то за воскресным обедом настоятельно советует г-ну Мане записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка, которые проводятся в коллеже Роллен.

Франсиско Гойя. Махи на балконе.

Франсиско Сурбаран. Портрет Брата Сумел Франсиско.

Как? Уроки рисунка? Г-н Мане живо встрепенулся. У него три сына. Для каждого из них давным-давно уготовано жизненное поприще. Эдуар и Эжен будут судьями, Гюстав – врачом. Рисунок! Чем может помочь рисунок в жизни Эдуару Мане? Пусть лучше ему об этих глупостях и не заикаются. А Эдуару следовало бы уделять больше времени урокам и школьным заданиям. Дядюшка – а он недавно получил чин подполковника – больше к этому разговору не стал возвращаться. Просто через несколько дней, оставив без внимания доводы зятя, он отправился в коллеж Роллен и попросил г-на Дефоконпре записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка. Платить за них будет он сам, подполковник.

Уроки эти – Антонен Пруст их тоже посещает – не слишком вдохновляют Эдуара. Это академизм чистой воды. Копии с какого-нибудь рельефа, а еще чаще – с гравированных репродукций. Эдуара одолевает зевота. При первой же возможности он старается «ускользнуть в гимнастический зал»[21 - Antonin Proust, указ. соч.]. Этот четырнадцатилетний мальчуган имеет собственное мнение о живописи и рисунке. Он только что втихомолку прочел, пока г-н Валлон вел урок, «Салоны» Дидро. «Если одежда народа изобилует мелочными подробностями, искусство может пренебречь ею». Эдуар прочел Прусту эти слова. «Вот, право, глупости, – сказал он ему, – в искусстве следует всегда принадлежать своему времени, делать то, что видишь, не беспокоясь о моде».

Сам он делает в рисовальном классе только то, что видит. Бог с ними, с гипсами, которые велено сейчас тщательнейшим образом воспроизвести на бумаге, – лучше он сделает несколько портретов своих товарищей. Вскоре многие начинают подражать его примеру. Пруст, конечно, в первую очередь. Учитель рисования в ярости, он бьет тревогу, жалуется заведующему учебной частью, а тот составляет рапорт г-ну Дефоконпре.

Вначале г-н Дефоконпре приказывает отстранить непокорных учеников от занятий на целый месяц. Затем он меняет решение, зовет виновных в свой кабинет, «отечески» их поучает и, взяв с них обещание «отныне точно копировать модели», отменяет наказание. Виновные изо всех сил стараются продемонстрировать свое раскаяние и «возможно точнее перерисовывают три фигуры, награвированные с картины барона Жерара, где изображен въезд короля Генриха IV в добрый старый Париж в 1594 году»[22 - Antonin Proust, указ. соч.].

А дела идут все хуже. Г-н Дефоконпре вынужден признать очевидный факт: Эдуар послушен, но тем не менее легкомыслен, он или вообще не работает, или работает плохо. Вместо того чтобы прилежно заниматься, все время рисует в тетрадях. Поборов природную кротость и страдая от мысли, что он причинит семейству Мане такое огорчение, г-н Дефоконпре решает уведомить обо всем этом родителей. Г-н Мане вне себя. Если Эдуар немедленно не наверстает упущенное, ему несдобровать! А для начала, невзирая на удручающие отметки, он в октябре пойдет прямо в третий класс, минуя таким образом четвертый.

Между тем Антонен Пруст переходит из коллежа Роллен в пансион на улице Фоссе-С.-Виктор. Но время от времени друзья все-таки будут встречаться. Если служба не позволяет дядюшке Фурнье вести их в музеи, свидания подростков происходят на приемах, где они бывают вместе с мадам Мане. Мадам Мане любит общество. У нее красивый голос, она недурно поет и потому не упускает случая посещать другие салоны и светские рауты, особенно вызывающие большой интерес музыкальные утренники в доме графини де Спарр, который находится на площади С.-Жорж. Но Эдуар, обреченный на недельное затворничество в коллеже, тяготится этими приемами – очень уж они церемонны, а он юн и нетерпелив. Он предпочитает украдкой – в свои пятнадцать лет он робок, как девочка, – поглядывать на молодых женщин, прогуливающихся в Тюильри или на Елисейских Полях (в то время «верхняя часть Елисейских Полей представляла собой отлогий склон, заросший необычайно красивыми деревьями; роща переходила затем в сады»)[23 - Там же.]; торговцы и торговки предлагают там цветы, сладости и пирожные.

Эдуар переживает муки переходного возраста. Мальчику просто необходимо сейчас выплескивать физические силы. И конечно же его поведение оставляет желать лучшего. К лености, небрежению прибавляется какая-то неугомонность. Г-н Дефоконпре вынужден признать, что недоволен мальчиком; он считает, что у Эдуара «трудный характер». Уроки – «слабо», внеклассные задания – «слабо»; только по рисунку у Эдуара «очень хорошо». Г-н Мане бранит старшего сына. Исправится он или нет? Возьмется ли наконец всерьез за занятия? Давно пора подумать о будущем. Неужто он воображает, что из такого лентяя может получиться судья?

Эдуар что-то бормочет… Как? Г-н Мане не ослышался? Ну ладно, если уж на то пошло, то Эдуар прямо заявляет отцу: у него нет ни малейшего призвания изучать право. Он хотел бы… И произносит нечто из ряда вон выходящее: он хотел бы стать художником. Г-н Мане столбенеет. Он резко бросает сыну, что впредь не желает слышать ничего подобного. Но Эдуар упорствует. Отец и сын пререкаются: первый угрожает, второй плачет.

Г-н Мане не может поверить ушам – Эдуар не желает отречься от своих прямо-таки бессмысленных намерений. Ребячество! Мальчишеский бред! Вот результаты пагубного влияния дядюшки Фурнье! Это он внушил племяннику подобное сумасбродство. Г-н Мане так зол на шурина, что того и гляди вспылит. Стараясь хоть как-то образумить непокорного сына, он взывает к друзьям, к родственникам, к г-ну Пелла, наконец, декану факультета права, к метру Жюлю де Жуи. Эдуар любит отца, но и боится его; он плачет и все-таки не уступает. И не думает уступать. Всхлипывая, он говорит, что скорее убежит из дому, чем будет изучать право.

Невероятно – бунт. И кто бунтует? Мальчуган, прежде такой робкий, такой послушный, такой почтительный. Отец не может прийти в себя. Ну хорошо. Так вскроем же этот гнойник, и чем скорее, тем лучше. Сам судья уступать не намерен. Ему доводилось переубеждать и не такие упрямые головы. Нет, он уступать не намерен – в самом крайнем случае, так уж и быть, он может пойти на незначительную уступку. Коль скоро Эдуар упрямится, то пусть он сейчас же, немедленно изберет себе карьеру по вкусу – за исключением, разумеется, карьеры «рапэна»[24 - Рапэн (rapin) – ученик живописца. В представлении французского обывателя середины прошлого века «рапэн» – мазила, пачкун.].

Вместе с родителями Эдуар выезжает порою на дачу, в Булонь, на берег Ла-Манша. Море его влечет. В гимнастике он преуспевает. Поступить бы в Мореходную школу – глядишь, и не пришлось бы посещать ненавистный коллеж. Свойственная подростковому возрасту неуравновешенность усугубляет упорство Эдуара. И, не раздумывая долго, мальчик заявляет отцу, что станет моряком. Сам г-н Мане домосед, он привык к Парижу – решение сына не столько удивляет, сколько разочаровывает его. Уж если не магистратура, так хоть какая-нибудь служба по гражданскому ведомству; но вслух возражений своих он не произносит. Пусть будет флот! Все лучше, чем богема, общество каких-то мазилок.

Возрастной предел для поступающих в Мореходную школу – шестнадцать лет. У Эдуара мало времени впереди – ему скоро исполнится шестнадцать. Поэтому уже в конце школьного года, то есть в июне 1847 года, он будет участвовать в этом конкурсе.

У ученика третьего класса – и ученика посредственного – мало шансов на успех. Тем более что занимается он по-прежнему вяло. По-прежнему манкирует изучением классических языков, а между тем они есть в программе конкурса; только математику учит как будто охотно. Результаты конкурсных экзаменов более чем неудовлетворительны. За сочинение по французскому языку он получил одиннадцать баллов; за сочинение по латыни – семь; от устных экзаменов, поняв, что сдавать их бесполезно, вообще отказался. «Он просто потерял время», – сказал один из экзаменаторов.

Провал постарались замять[25 - До сего времени специалисты, изучающие жизнь Мане, о нем не знали. Приводимые мною сведения взяты из архивных материалов Исторической службы Морского министерства («Поименный список кандидатов, экзаменовавшихся для поступления в Мореходную школу. Год 1847»).]. В июле следующего года Эдуар получает возможность еще раз испытать свои силы. В октябре 1847 года г-н Дефоконпре разрешает ему, пропустив следующий, очередной класс, перейти прямо в старший – пусть хоть это как-то поможет ему подтянуться.

А тем временем во Франции происходят важные события. После неурожаев 1845–1846 годов наступает голод; недовольство июльской монархией еще усиливается; ее справедливо упрекают в противодействии всяческим реформам. Политические ораторы безостановочно обрушиваются на Гизо, министра Луи-Филиппа. В феврале 1848 года в Париже начинаются беспорядки. 24 февраля происходит революция; Луи-Филипп отрекается от престола. На следующий день провозглашают республику.

Преданный Орлеанской фамилии дядюшка Фурнье немедленно подает в отставку. Воспользовавшись этим предлогом, г-н Мане, осуждающий поведение шурина, ссорится с ним. Это разрыв – разрыв окончательный, «бесповоротный», как скажет сам Фурнье[26 - Письмо Эдуару Мане от 1 октября 1855 года.], мотивированный не только политическими симпатиями. Дядюшка Фурнье съезжает с улицы Пти-Огюстэн и удаляется в Понсель. Пройдут долгие годы, прежде чем Эдуар вновь встретится со своим крестным.

Франц Ксавье Винтерхальтер. Портрет Луи-Филиппа.

Отметки подростка вряд ли могли смягчить отношение г-на Мане к офицеру, возомнившему себя рисовальщиком. Риторика – «посредственно»; математика – «удовлетворительно»; история – «весьма поверхностно»… Что касается оценки «очень хорошо», полученной за рисунок, то для отца это хуже всякого порицания. Ученик Мане упорствует в своих так хорошо известных ошибках. «Прилежание и поведение: нам не удалось констатировать здесь никаких сдвигов». Имеет ли смысл при таком положении подавать на конкурс в Мореходную школу? В марте Мане узнал, что для тех юношей, которые будут в течение восемнадцати месяцев плавать на борту судна, принадлежащего государству, предельный возраст для поступления – восемнадцать лет. Эдуару это на руку: воспользовавшись изменением порядков, он не посылает документы на кандидатский конкурс[27 - Очень часто пишут, что Мане участвовал в конкурсе 1848 года. Однако это не так, что подтверждает «Поименный список» того года из архивов Исторической службы Морского министерства.].

Пока он с присущей ему беспечностью заканчивает старший класс, непрестанные общественные волнения во Франции вызывают новый взрыв. В июне в восточной части и в центре Парижа снова строятся баррикады. Чтобы собственными глазами увидеть события этих кровопролитных дней, Эдуар, не боясь «подвергнуться обстрелу», в сопровождении Пруста отправляется в предместье Сент-Антуан. Друзья видят, как несут на носилках смертельно раненного парижского архиепископа его преосвященство Аффра, пытавшегося предотвратить столкновение между правительственными войсками и восставшими.

Решения министерства по поводу очередного конкурса в Мореходную школу меняются. Девятого августа выносят следующее постановление: чтобы воспользоваться льготой – продлением срока поступления до восемнадцати лет, – кандидатам достаточно плавать двенадцать месяцев. Десятого октября – новое послабление: плавание может быть совершено на торговом судне: к тому же его можно заменить путешествием за экватор[28 - «Официальный бюллетень Морского министерства», год 1848-й и «История Мореходной школы и заведений, ей предшествующих», написанная одним из бывших офицеров (Maison Quantin, Paris, 1889).].

При сложившихся между г-ном Мане и его сыном напряженных отношениях плавание – единственный выход. Эдуар уедет. Неужели в тот момент он искренне верит, что станет моряком? Неужели не вспоминает о желании сделаться художником, из-за которого и воспротивился отцовской воле? Он продолжает рисовать. Но сейчас его привлекает главным образом перспектива большого путешествия. Оно так соблазнительно, потому что сулит свободу. Уехать – значит освободиться от отцовского давления.

Некий судовладелец из Гавра, узнав о последнем министерском постановлении, делает ловкий ход: он предлагает маменькиным сынкам, желающим поступить в Мореходную школу, пройти требуемую минимальную стажировку в наиболее благоприятных условиях. Принадлежащее ему судно «Гавр и Гваделупа» повезет их вместе с преподавателями за экватор, в Рио-де-Жанейро[29 - Начинание это было справедливо подвергнуто строгому обсуждению. «Во время этого увеселительного плавания, – пишет бывший офицер, автор упомянутой выше „Истории Мореходной школы“, – больше покуривали трубку, чем думали о программе конкурса; по возвращении очень немногие попали в число учеников школы; но так как им еще не исполнилось восемнадцати лет и у них еще оставалось про запас время, то большинство в конце концов поступило».].

Эдуар записывается в число участников первого рейса. В самом начале декабря он уезжает из Парижа в Гавр; отец его сопровождает.

II. Бухта Рио

То была смутная пора, когда уходит ночь и сводит свои счеты дьявол.

Андре Жид. Фальшивомонетчики

Стоя на якоре в последнем портовом доке прямо перед выходом в открытое море, «Гавр и Гваделупа» – капитан Бессон – ждал попутного ветра, чтобы уйти в рейс.

На набережной все время толпились зеваки, разглядывая учеников, уже получивших морскую форму: шерстяная рубашка, холщовая куртка и штаны, клеенчатая шляпа. Матрос, вооруженный ружьем и саблей, охранял вход на наружный трап. Среди ротозеев несколько заплаканных женщин – матери.

Эдуар не жалеет о том, что, побоявшись момента прощания, упросил свою не приезжать в Гавр.

В субботу 2 декабря он написал ей, чтобы несколько успокоить. Это было нетрудно, так как он просто восхищен, «удивлен комфортом», которым они – он и его товарищи – будут пользоваться. Нормандский судовладелец не обманул: он сдержал все свои обещания и даже сверх того. Парусник – «превосходное» судно, «одно из самых лучших в Гавре» – имеет не только самое необходимое, но отличается еще и «некоторой роскошью». Здесь есть даже салон с фортепьяно. Что касается еды, то она обильна и вкусна: каждый раз по два мясных блюда и десерт. А спит Эдуар в гамаке! Дело в том, что коек всего тридцать шесть, то есть меньше, чем воспитанников. В первые ночи Эдуару заснуть не удалось, но он быстро привыкнет. И вообще гамак создает некую живописность; в нем, пожалуй, вся прелесть морского путешествия.

Кроме воспитанников и преподавателей, «Гавр и Гваделупа» повезет в Рио одного или двух пассажиров – молодых людей – и небольшой груз различных товаров, где среди прочих – голландский сыр. Экипаж составляют двадцать шесть человек. Помимо этого, в подчинении у негра-стюарда имеется еще четыре юнги и пара новобранцев, взятых в услужение к воспитанникам. Эдуар возмущен грубым обращением с ними: «пинки в зад, кулачные удары, но это делает их дьявольски покорными, уверяю тебя. Наш стюард… их поколачивает». Воспитанникам тоже дано это право, но они будут от него всячески воздерживаться.

И все-таки «Гавр и Гваделупа» не семейный очаг. Офицеры хоть и «очень славные ребята», но бывают «строгими». Воспитанников предупредили, что если они провинятся, то подвергнутся дисциплинарному взысканию, применяемому к матросам, – иными словами, их незамедлительно закуют в кандалы. «Тут смотри в оба, можешь мне поверить».

Но даже это не омрачает настроения. Эдуар и его товарищи рады, что могут наконец окунуться в новую жизнь, так резко меняющую все их привычки, и потому ждут с нетерпением, к которому примешивается некоторое беспокойство, момента, когда будет отдан приказ об отплытии. Наконец погода становится благоприятной, и 8-го числа заканчиваются последние приготовления. Ставят паруса, поднимают на борт ялик, предназначенный для прогулок в бухте Рио. Остается только погрузить свиней и овец. Отплытие назначено на следующую субботу, на половину десятого утра.

Субботним утром г-н Мане подымается на борт «Гавра и Гваделупы» проститься с Эдуаром. «Я был счастлив, что он оставался со мной до самого отплытия; он был очень добр ко мне все это время», – пишет благодарный Эдуар своей «дорогой маменьке». Уж не покорил ли его отец своей добротой?

«Гавр и Гваделупа» отходит от набережной. Столпившиеся на молу зеваки приветствуют судно; дав два пушечных залпа и подняв флаг, оно держит под парусами курс в открытое море. Матери машут платками. Г-н Мане, разумеется, тоже здесь: вон тот цилиндр, различимый в толпе, возможно, принадлежит как раз ему. Как удачно, что судно вышло в море сегодня: г-н Мане успеет добраться до Парижа и попасть завтра, в воскресенье, 10-го на важные выборы. Человек, которого он так недолюбливает, честолюбие которого так его настораживает, домогается поста президента республики; человек этот – принц Луи-Наполеон Бонапарт.