По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

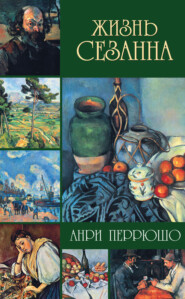

Жизнь Гогена

Автор

Жанр

Серия

Год написания книги

1955

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Маленький угловой трехэтажный дом на улице Фурно одной стороной выходил в тупик Фремен – здесь в доме номер четыре жил посредственный скульптор Буйо. Примерно в это же время сюда переехал и другой скульптор – Обе[37 - Тупик Фремен в настоящее время называется Сите Фальгьер. Впоследствии здесь жили многие художники: Модильяни, Сутин, Фужита…]. Это соседство, вероятно, объясняет, почему Гоген поселился в районе Вожирар, далеко от Биржи и делового квартала.

Но далекое расстояние не было помехой для Гогена. Участвуя уже на собственный страх и риск в спекуляциях, лихорадивших финансовый рынок, ликвидатор вел крупную игру, используя непрерывное повышение курса.

На биржу Гоген приезжал в двухместной карете, чем немало изумлял своих более скромных коллег, «карета ждала его до конца собрания»[38 - Воспоминания М. Миртиля, переданные его сыном мэтром Марселем Миртилем.]. В гардеробе Гогена было по меньшей мере четырнадцать различных панталон.

А биржа тем временем развивала все более активную деятельность. Канули в прошлое времена, когда она пугливо отзывалась на малейшие события в мире. Теперь политика не оказывала на нее никакого влияния. Подстегиваемая посредниками и агентами по продаже ценных бумаг, оживленная толпа каждый день увеличивала все новыми приказами и без того значительное количество сделок. На рынок выбрасывали все новые ценности. В 1878 году был создан банк «Всеобщий союз», задачей которого было «собрать воедино и преобразовать в могучее бродило капиталы, принадлежащие католикам». Создатели этого банка получили «особое личное благословение его святейшества папы»[39 - Из учредительного проспекта банка «Всеобщий союз».] и собрались противопоставить свой банк еврейским и протестантским банкам, которые в ту пору господствовали на рынке. Золотые грезы, мечты о гигантских состояниях проносились над толпой, которая наполняла невообразимым шумом большой зал биржи. Агенты кулисы хлопотали и суетились уже с десяти часов утра. Но и вечерами, с девяти до половины одиннадцатого, в холле банка «Лионский кредит» на Итальянском бульваре не умолкали их голоса.

Поль Гоген. Дети художника.

«Покупайте, продавайте!..» Боны пуэрториканского казначейства, венгерские государственные земли, бразильские железные дороги переходят из рук в руки… Гоген играет, Гоген выигрывает, кладя в карман все более крупные суммы. Его доходы превзошли все, о чем когда-либо могла мечтать Метте-София Гад.

Безусловно, Метте искренне восхищалась своим мужем – человеком, «обладавшим почти безграничной верой в свои способности добывать деньги»[40 - Цитаты заимствованы из книги Пола Гоген «Поль Гоген, мой отец».] и эту веру полностью оправдывавшим, неутомимым тружеником, который, вместо того чтобы спокойно наслаждаться краткими часами досуга, никак не мог угомониться и еще продолжал марать свои холсты, одолеваемый «живописной блажью». Казалось, ни его ум, ни его руки не способны оставаться праздными… Руки Гогена – живые, всегда в движении, руки, точно им постоянно надо было что-то лепить, что-то создавать!

Да, Метте восхищалась этим человеком. По сути, если не считать маленькой слабости – он курил и не отказывался выпить коньяку, – у него не было недостатков. Метте досаждало лишь одно: сама она любила пошутить и посмеяться, а муж был такой серьезный, что в конце концов просто «зло брало», и вдобавок – он был нелюдим. Когда вечерами у Метте собирались друзья, Гоген, холодно обронив несколько вежливых слов, уходил к себе. Однажды случилось даже, что, удалившись к себе, он через несколько минут вернулся в ночной рубашке, и в таком виде как ни в чем не бывало прошел через всю комнату, чтобы взять нужную ему книгу, и только попросил дам «не обращать на него внимания». Не только коллеги-биржевики считали Гогена букой, упрекая его – одни в тщеславии, другие – в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним были о нем не лучшего мнения. А на самом деле Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль, не задумываясь над ней. Невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь, как сомнамбула, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением.

Биржевик попросил жену, чтобы она позировала ему в мастерской Буйо, который обучил Гогена технике моделирования и лепки. Гоген выполнил в глине бюст Метте, который Буйо перевел в мрамор. А потом и сам стал работать прямо в мраморе и высек бюст Эмиля.

В 1879 году Гоген почти украдкой принял участие в 4-й выставке импрессионистов, которая открылась 10 апреля на авеню де л’Опера, 28, выставив на ней статуэтку. Несомненно, Гогена приняли на эту выставку в последнюю минуту – его имя даже не значится в каталоге – и скорее всего, по настоянию Писсарро. Ему, наверное, нелегко было уговорить принять Гогена – кое-кто из импрессионистов относился к биржевику неприязненно…

Накануне закрытия выставки, 10 мая, жена Гогена родила третьего ребенка – мальчика[41 - Это было 10 мая, а не 8 мая, как писали до сих пор (Записи актов рождений мэрии XIV округа).].

Гоген дал дочери имя своей матери – Алина. Этого сына он назвал именем своего отца – Кловис. Сентиментальные воспоминания. Бука Гоген был бы горько обижен, если бы 7 июня его близкие не поздравили его с днем рождения и не пожелали ему счастья.

Много лет подряд Писсарро ездил в окрестности Понтуаза, где в самом городе, на улице Эрмитаж, снимал дом. Летом 1879 года Гоген провел у Писсарро свой отпуск.

Писсарро по-прежнему бедствовал. Продавать картины ему почти не удавалось, хотя просил он за них смехотворно мало. Он тщетно тратил силы и время в поисках любителей. «Дела мои обстоят самым жалким образом, – писал он зимой этого года Теодору Дюре. – Скоро я состарюсь, зрение мое ослабнет, а я продвинусь не дальше, чем двадцать лет назад». Но это не мешало Писсарро по-прежнему осуждать Гийомена и утверждать, что, доведись ему начать сначала, он, не колеблясь бы, бросил все». Гоген, как видно, старался помочь Писсарро и приобрел несколько его картин. Писсарро в свою очередь внушал Гогену, что он, биржевой спекулянт, вообще должен делать ставку на неизбежный успех импрессионистов в будущем.

Поль Гоген. Кловис Гоген спит. 1884 г.

В Понтуазе или поблизости от него, в Они, Гоген бок о бок со своим другом писал пейзажи. Поощрение Писсарро подбадривало его, укрепляло веру в свои силы, и Гоген решил на ближайшей выставке импрессионистов дебютировать уже всерьез, послав на нее несколько работ.

Эта пятая по счету выставка, продолжавшаяся с 1 по 30 апреля 1880 года, была устроена на антресолях дома номер 10 по улице Пирамид. Читая отпечатанные красным по зеленому фону афиши, в которых было объявлено об открытии выставки и перечислены имена участников, нельзя было не заметить отсутствия многих имен. И в самом деле, группу новаторов раздирали бесконечные распри. Некоторые художники, вроде Ренуара и Моне, покинув своих товарищей, намеревались выставиться в официальном Салоне. Надо полагать, что участие Гогена – он послал на выставку семь полотен и мраморный бюст – не способствовало укреплению взаимопонимания. И впрямь, несколько недель спустя Клод Моне заявил одному из сотрудников «Ви модерн»: «Я импрессионист, но теперь очень редко встречаюсь с моими собратьями по группе. Наш маленький храм стал банальной школой, открывающей свои двери первому встречному мазиле».

«Первый встречный мазила»! Если верно, что эти слова относились к Гогену – а такое мнение существовало, – то они были жестоки. Во всяком случае, работ биржевого маклера никто не заметил. Непримиримый противник Мане, критик газеты «Фигаро» Альбер Вольф – Гоген прозвал его «крокодилом», – не удостоил их даже намеком в своей статье о «скоплении бездарностей», какими, на его взгляд, являлись художники, выставившие свои работы на улице Пирамид. Печальный итог! Но не заслужил ли его биржевой маклер? Будь у него больше досуга, чтобы писать, углублять свои поиски, дать жизнь тому, что шевелится в нем… Но биржа!

Гоген играл на бирже и выигрывал – выигрывал с неизменным успехом. Десять тысяч франков, двадцать пять тысяч, тридцать тысяч… За последние месяцы он к изумлению и восхищению Шуффенекера заработал сорок тысяч франков золотом[42 - Около 100 тысяч новых франков.]. Воспользовавшись этим, Гоген перебрался в новую квартиру (художник Жоббе-Дюваль, член парижского муниципалитета, сдал Гогену в районе Вожирар, на улице Карсель, 8 роскошный павильон, при котором была просторная мастерская, выходившая в громадный сад).

На гребне успеха биржевой маклер меньше чем когда-либо считался с расходами. Он беспечно засадил свой сад розами редких сортов и, уступив давнему желанию, увешал стены дома целой коллекцией картин: в несколько приемов он истратил на картины пятнадцать тысяч франков[43 - Около 37 500 новых франков.].

Метте пугала расточительность мужа, громадные суммы, выброшенные на холсты и рисунки. Впрочем, она вообще никогда не понимала и не поймет никогда, что есть на свете люди настолько безумные, что рвут друг у друга из рук за бешеные деньги прямоугольные куски холста, покрытые краской, когда на свете есть столько возможностей истратить деньги с пользой! Но Писсарро, советами которого руководствовался биржевой маклер, уверял, что это надежное помещение капитала, и Метте хотелось верить, что ее «земляк» прав. Да и потом, как она могла противодействовать Полю, который приносил в дом столько денег и приучил ее к роскоши – к роскоши, от которой бывшей гувернантке теперь будет очень трудно отказаться. Ведь Поль такой снисходительный муж!

Гоген накупил полотна Писсарро, Гийомена, Ренуара (ему повезло – он приобрел работу Ренуара за 30 франков), Моне, Сислея, Дега, Сезанна (среди последних – великолепный натюрморт), Мэри Кэссет, Домье, Йонкинда, Леви-Брауна. У Дюран-Рюэля он купил также «Голландский пейзаж» Мане. Желая приобрести еще какое-нибудь произведение творца «Олимпии», Гоген обратился к самому художнику, и тот за пятьсот франков продал ему пастель «Фуфайка»[44 - Эта покупка упоминается в неизданной записной книжке Мане (Национальная библиотека, Кабинет эстампов).].

Возможно, что именно тогда, увидев картину Гогена, Мане похвалил художника. «Очень хорошо! – сказал он, прищелкнув языком, что выражало у него восхищение.

– Что вы! – возразил Гоген. – Я всего лишь любитель!

– О, нет! – ответил Мане. – Любители – это те, кто пишут плохие картины».

«Мне было приятно это услышать», – скажет впоследствии Гоген[45 - Это была не просто любезность. О том, что Мане интересовался Гогеном, подтверждает его друг Антонен Пруст (Воспоминания об Эдуарде Мане, с. 45).].

А на бирже курс акций продолжал повышаться. Люди старались перехватить друг у друга новые облигации. Спекулянты, не колеблясь, заключали займы, чтобы заработать еще больше. Облигации «Всеобщего союза», в декабре 1879 года котировавшиеся по семьсот пятьдесят франков, в конце 1880 года стоили уже больше девятисот.

Гоген, с головой уходя в работу, писал и рисовал на улицах района Вожирар.

Дега, чтобы выразить свое уважение «любителю», купил у него картину.

* * *

В разгаре биржевой горячки «добряк Шуфф» сохранял трезвость ума. Воспитавшие его дядя и тетка умерли. Унаследовав от них небольшой капитал в двадцать пять тысяч франков, Шуфф решил не рисковать им в биржевой игре.

Во время осады 1870 года он познакомился на парижских бастионах с молодым человеком, который изобрел особый метод производства накладного золота, но у него не было средств, чтобы осуществить свое изобретение. Шуффенекер вошел с ним в долю. Это было надежное предприятие, компаньоны вели дело осторожно, счетоводство лежало на Шуффе – и оно стало медленно, но верно развиваться.

«Шуфф – буржуа!» – говорил Гоген.

Этот мягкий, робкий и разумный человек готовился совершить большую глупость. Его уговаривали жениться, и он склонялся к тому, чтобы дать согласие. Невеста, Луиза, его дальняя родственница, жила в монастыре. Внешне она была довольно привлекательна: миловидное двадцатилетнее личико, лукавый изгиб рта, вздернутый носик, очень красивые глаза. Тонкая талия, туго стянутая корсетом, подчеркивала маленькую упругую грудь. Но душевные и нравственные качества Луизы далеко уступали ее внешности. Луиза не отличалась умом, но зато была властной и раздражительной. Шуффенекер об этом знал. Но дядюшка Луизы, который был ее опекуном, настаивал, расхваливая свой товар: «Она с характером, это верно, но он обломается, вот увидишь! – уговаривал он добряка Шуффа. – И ни с кем она не станет такой хорошей, как с тобой». Луиза, однако, отнюдь не была в этом убеждена. Шуфф водил ее к своим друзьям, к художникам, и окружение жениха смущало Луизу, казалось ей слишком «интеллигентным». Как ни хотелось ей вырваться из монастыря, она поведала монахиням о своих сомнениях. «Да нет же, вы увидите, господин Шуффенекер научит вас, и вы сами станете ученой!» – убеждали ее монахини. Решительно все окружающие, кроме жениха и невесты, добивались этого брака: он состоялся в октябре 1880 года.

Добрейшая душа, Шуффенекер, который так неосторожно связал себя «на радость и на горе» браком, оказался куда более осмотрительным, когда дело коснулось живописи. Он противился Гогену, который пытался вырвать его из-под влияния академической живописи и связать с импрессионистами. «Вы глухи к убеждениям, Шуфф».

Но таким ли убежденным импрессионистом был сам Гоген? Что бы он сам ни думал в эту пору, его родство с импрессионистами оставалось чисто поверхностным – оно не затрагивало глубин его души. Воспроизводить реальный мир таким, каким его видит глаз, запечатлевать на холсте зрительное восприятие в его первозданном виде, посвятить себя передаче внешних явлений – того, что происходит вне художника, – разве мог признать это конечной целью искусства Гоген, для которого существовал внутренний мир, и только он один?

Поль Гоген. Обнаженная.

Гоген писал на улочках района Вожирар. Он написал церковь Сен-Ламбер, высившуюся на участке рядом с его домом[46 - Писали, будто в этой церкви с 1807 года покоились останки дона Мариано де Тристан Москосо. Трогательная, но, к сожалению, неточная подробность. Дон Мариано был погребен не в этой церкви Сен-Ламбер, которую построили только в 1853 году, а в первой церкви Сен-Ламбер, расположенной значительно южнее и снесенной в 1854 году. Погребенные в ней были эксгумированы и перенесены на кладбище Вожирар.]. Написал свой сад и написал обнаженную женщину («Обнаженная») – позировала ему служанка Жюстина.

В этой обнаженной Гоген как нельзя более полно выразил то, что отличало его от импрессионистов. В самом деле, трудно найти что либо общее между этой женщиной, сидящей на краю дивана и склонившей безрадостное лицо над тканью, которую она штопает, и обнаженными женщинами Ренуара, с их цветущей и сверкающей плотью!

Кисть Ренуара ласкает поверхность кожи. Под кистью Гогена сквозь формы тела проступает душа. Ренуар и другие импрессионисты пишут зримое, Гоген, сознательно или нет, пытается писать то, что находится за пределами зримого, то, что это зримое в какой-то мере отражает.

Эта обнаженная[47 - В настоящее время картина находится в Новой Глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.] настолько выделялась на фоне других произведений самого Гогена и его товарищей, что на 6-й Выставке импрессионистов в апреле 1881 года в доме номер 35 по бульвару Капуцинок, где висела эта картина, она надолго приковала к себе внимание писателя-натуралиста Гюисманса.

«В прошлом году, – писал Гюисманс, – господин Гоген выставил… серию пейзажей – этакий разжиженный, неокрепший Писсарро.

В этом году г-н Гоген представил произведение воистину самостоятельное, полотно, которое свидетельствует о неоспоримом темпераменте современного художника. Картина называется «Этюд обнаженной натуры…». Осмелюсь утверждать, что ни у одного из современных художников, работавших над обнаженной натурой, с такой силой не звучала правда жизни… Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа, без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чан с розовой водицей и потом проглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. И вообще, сколько правды в каждой частице этого тела – в толстоватом животе, свисающем на ляжки, в морщинах под отвислой грудью, обведенной бистром, в узловатых коленных суставах, в костлявых запястьях!.. За долгие годы г-н Гоген первый попытался изобразить современную женщину… Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину».

После чего Гюисманс бегло упомянул семь остальных картин, деревянную «готически современную» статуэтку и медальон из крашеного гипса, которыми Гоген был представлен на выставке. «Но в пейзажах индивидуальность г-на Гогена пока еще с трудом вырывается из объятий его наставника г-на Писсарро», – писал Гюисманс с легким презрением[48 - «Выставка независимых в 1881 году» в «Ар модерн». Шарпантье, Париж, 1883.].

Жорис-Карл Гюисманс.

Похвалы Гюисманса избавили Гогена от сомнений: он художник, настоящий художник, а не любитель. Но эти похвалы должны были и смутить его. Гюисманс в общем-то хвалил его за реализм, а Гоген безусловно испытывал по отношению к реализму то же инстинктивное сомнение, что и по отношению к импрессионизму. По сути, импрессионизм был наследником реализма. И в том и в другом случае речь шла о том, чтобы изображать «видимые предметы»[49 - Курбе.], правда, различными средствами. Гораздо позже, когда Гогену станет ясен смысл его собственных исканий и он поймет, к чему они ведут, он не случайно скажет об импрессионистах, что они вели свои поиски «вокруг видимого глазу, а не в таинственном центре мысли». Обнаженная, восхитившая Гюисманса, с ее тяжелым, непривлекательным телом, с ее выражением печали вовсе не была героиней натуралистического «среза жизни». Она была вестницей внутреннего мира Гогена, того неведомого мира, первым неожиданным проявлением которого и было это полотно.

Семья биржевика снова увеличилась. 12 апреля Метте произвела на свет четвертого ребенка, мальчика, Жана-Рене. У Метте было много хлопот с четырьмя детьми – Эмилем, которому было шесть с половиной лет, трехлетней Алиной, двухлетним Кловисом и новорожденным, и она еще меньше, чем прежде, интересовалась «живописной блажью» Поля, хотя и нелегко смирилась с тем, чтобы «одолжить» ему Жюстину: что за неприличная фантазия – заставить девушку позировать голой!

Шли месяцы, друзьям Метте Гоген казался все более чудаковатым. На бирже продолжался вихрь безумных спекуляций: акции Суэца, стоившие два года назад семьсот франков, теперь стоили три тысячи, акции «Всеобщего союза» с тысячи поднялись до тысячи двухсот, потом до тысячи трехсот, наконец до полутора тысяч… Гоген по-прежнему зарабатывал огромные деньги – ему бы радоваться, а он, наоборот, все мрачнел. Из него нельзя было вытянуть ни слова.

Однажды Гоген с женой отправился в гости к свояку, Фрицу Таулову, где встретил другого норвежского художника, Скредсвига, которому в этом году жюри Салона присудило медаль третьей степени. Польщенный этой честью, Кристиан Скредсвиг, человек и вообще-то любезный и добродушный, восхищался Салоном 1881 года, говорил, что он был «великолепен», что там были выставлены замечательные полотна. «А как по-вашему, господин Гоген?» – любезно спросил он биржевого маклера. «Я видел в Салоне только одну картину – Мане[50 - «Портрет Петрюнзе, охотника на львов» – за него сорокадевятилетний Мане удостоился медали второй степени.]» – ледяным тоном отрезал Гоген. Чуть позже Скредсвиг увидел, как Гоген, схватив канделябр, отправился в мастерскую Таулова посмотреть его работы и там расхаживал от одной к другой, пожимая плечами[51 - Пола Гоген, цит. произв.]. Странная личность этот молчун маклер!

И даже еще более странная, чем предполагал Скредсвиг! Этот человек нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятыми в нем обычаями и любезностями. Чужим даже своей эпохе, европейскому буржуазному и материалистическому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное, субъективное начало, власть мечты и чувства. Вот почему Гогену было не по себе и среди импрессионистов: если Золя, написавший за год до этого «Нана», стремился создать «экспериментальный» роман, то и импрессионисты не избежали общего поветрия. Именно стремясь к объективному наблюдению, они писали не предметы, а их видимость, и возражали против того, чтобы разум вклинивался между глазом и рукой, когда художник анализирует и передает на холсте мимолетную игру света.