По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

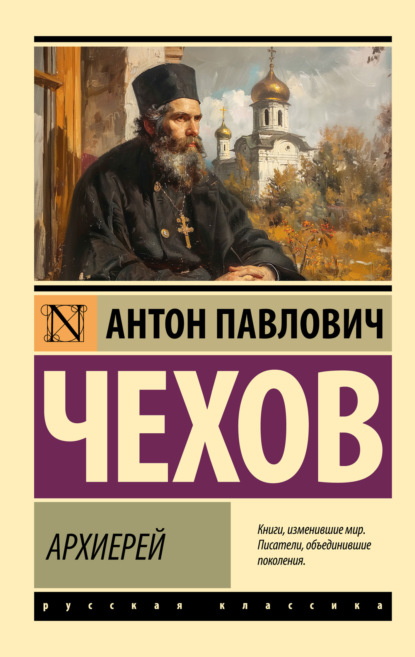

Архиерей

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Голова минуту помолчал, а потом опять стал бранить мороз, хлопая руками и стуча калошами.

– Нет, Егор Иваныч, – убеждал его губернатор, – не грешите, русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обусловливаются громадным пространством земли и климатом, жестокой борьбой за существование… Это совершенно справедливо!

– Может, и справедливо, ваше превосходительство, но лучше б его вовсе не было. Оно, конечно, мороз и французов выгнал, и всякие кушанья заморозить можно, и деточки на коньках катаются… все это верно! Сытому и одетому мороз – одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника, блаженного – он первейшее зло и напасть. Горе, горе, владыко святый! При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютее. Что и говорить! Мне теперь седьмой десяток пошел, у меня теперь вот шуба есть, а дома печка, всякие ромы и пунши. Теперь мне мороз нипочем, я без всякого внимания, знать его не хочу. Но прежде-то что было, мать пречистая! Вспомнить страшно! Память у меня с летами отшибло, и я всё позабыл; и врагов, и грехи свои, и напасти всякие – всё позабыл, но мороз – ух как помню! Остался я после маменьки вот этаким махоньким бесенком, бесприютным сиротою… Ни родных, ни ближних, одежонка рваная, кушать хочется, ночевать негде, одним словом, не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем[18 - В русском переводе: «… не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр: 12: 14–14).]. Довелось мне тогда за пятачок в день водить по городу одну старушку слепую… Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! Спервоначалу задаешь дрожака, как в лихорадке, жмешься и прыгаешь, потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, словно кто их клещами жмет. Но это всё бы ничего, пустое дело, не суть важное. Беда, когда все тело стынет. Часика три походишь по морозу, владыко святый, и потеряешь всякое подобие. Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает, главное, в сердце такая боль, что хуже и быть не может. Болит сердце, нет мочи терпеть, а во всем теле тоска, словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть. Весь онемеешь, одеревенеешь, как статуй, идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, а кто-то другой заместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь: норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий калач с лотка стащить, или подраться с кем. А придешь с мороза на ночлег в тепло, тоже мало радости! Почитай, до полночи не спишь и плачешь, а отчего плачешь, и сам не знаешь…

– Пока еще не стемнело, нужно по катку пройтись, – сказала губернаторша, которой скучно стало слушать. – Кто со мной?

Губернаторша вышла, и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова.

– Царица небесная! А что было, когда меня в сидельцы в рыбную лавку отдали! – продолжал Егор Иваныч, поднимая вверх руки, причем лисья шуба его распахнулась. – Бывало, выходишь в лавку чуть свет… к девятому часу я уж совсем озябши, рожа посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь: «Господи, ведь до самого вечера так стоять придется!» К обеду уж у меня живот втянуло и сердце болит… да-с! Когда потом сам хозяином был, не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка, словно мышеловка, со всех сторон ее продувает; шубенка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху, сквозная… Застынешь весь, обалдеешь и сам станешь жесточее мороза: одного за ухо дернешь, так что чуть ухо не оторвешь, другого по затылку хватишь, на покупателя злодеем этаким глядишь, зверем, и норовишь с него кожу содрать, а домой ввечеру придешь, надо бы спать ложиться, но ты не в духах и начинаешь свое семейство куском хлеба попрекать, шуметь и так разойдешься, что пяти городовых мало. От морозу и зол становишься и водку пьешь не в меру.

Егор Иваныч всплеснул руками и продолжал:

– А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили! Мать пречистая!

И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу…

– Н-да, – вздохнул губернатор, – удивительно вынослив человек! Вы, Егор Иваныч, рыбу в Москву возили, а я в свое время на войну ходил. Припоминается мне один необыкновенный случай…

И губернатор рассказал, как во время последней русско-турецкой войны, в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно тринадцать часов в снегу под пронзительным ветром; из страха быть замеченным, отряд не разводил огня, молчал, не двигался; запрещено было курить…

Начались воспоминания. Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое. И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках, как он однажды сонный, во время сильного мороза, вывалился из возка и едва не замерз; когда тунгузы вернулись и нашли его, то он был едва жив. Потом, словно сговорившись, старики вдруг умолкли, сели рядышком и задумались.

– Эх! – прошептал голова. – Кажется, пора бы забыть, но как взглянешь на водовозов, на школьников, на арестантиков в халатишках, все припомнишь! Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас. Небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам примерзли… Играют и думают: «Мать пречистая, а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть!»

Старики задумались. Думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатства и знаний, что последнего нищего приближает к Богу: о немощи человека, о его боли, о терпении…

Между тем воздух синел… Отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина, внося подносы и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились и в воздухе сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь и в павильон вошел молодой, безусый околоточный с багровым носом и весь покрытый инеем. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал:

– Ее превосходительство приказали доложить, что они уехали домой.

Глядя, как околоточный делал озябшими, растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, мутные глаза и башлык, покрытый около рта белым инеем, все почему-то почувствовали, что у этого околоточного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа…

– Послушайте, – сказал нерешительно губернатор, – выпейте глинтвейну!

– Ничего, ничего… выпей! – замахал голова. – Не стесняйся!

Околоточный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конфузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого околоточного от сердца отходит боль, мякнет душа. Губернатор вздохнул.

– Пора по домам! – сказал он, поднимаясь. – Прощайте! Послушайте, – обратился он к околоточному, – скажите там музыкантам, чтобы они… перестали играть, и попросите от моего имени Павла Семеновича, чтобы он распорядился дать им… пива или водки.

Губернатор и архиерей простились с «городской головой» и вышли из павильона.

Егор Иваныч принялся за глинтвейн и, пока околоточный допивал свой стакан, успел рассказать ему очень много интересного. Молчать он не умел.

Накануне поста

– Павел Васильич! – будит Пелагея Ивановна своего мужа. – А Павел Васильич! Ты бы пошел позанимался со Степой, а то он сидит над книгой и плачет. Опять чего-то не понимает!

Павел Васильич поднимается, крестит зевающий рот и говорит мягко:

– Сейчас, душенька!

Кошка, спящая рядом с ним, тоже поднимается, вытягивает хвост, перегибает спину и жмурится. Тишина… Слышно, как за обоями бегают мыши. Надев сапоги и халат, Павел Васильич, помятый и хмурый спросонок, идет из спальни в столовую; при его появлении другая кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и прячется за шкаф.

– Просили тебя нюхать! – сердится он, накрывая рыбу газетной бумагой. – Свинья ты после этого, а не кошка…

Из столовой дверь ведет в детскую. Тут за столом, покрытым пятнами и глубокими царапинами, сидит Степа, гимназист второго класса, с капризным выражением лица и с заплаканными глазами. Приподняв колени почти до подбородка и охватив их руками, он качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник.

– Учишься? – спрашивает Павел Васильич, подсаживаясь к столу и зевая. – Так, братец ты мой… Погуляли, поспали, блинов покушали, а завтра сухоядение, покаяние и на работу пожалуйте. Всякий период времени имеет свой предел. Что это у тебя глаза заплаканные? Зубренция одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? То-то вот оно и есть.

– Да ты что там над ребенком смеешься? – кричит из другой комнаты Пелагея Ивановна. – Чем смеяться, показал бы лучше! Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!

– Ты чего не понимаешь? – спрашивает Павел Васильич у Степы.

– Да вот… деление дробей! – сердито отвечает тот. – Деление дроби на дробь…

– Гм… чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и все… Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя второй, и это будет числителем частного… Ну-с, засим знаменатель первой дроби…

– Я это и без вас знаю! – перебивает его Степа, сбивая щелчком со стола ореховую скорлупу. – Вы покажите мне доказательство!

– Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить друг на дружку… Самовар поставили?

– Не знаю.

– Пора уж чай пить… Восьмой час. Ну-с, теперь слушай. Будем так рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не на две пятых, а на два, то есть только на числителя. Делим. Что же получается?

– Семь шестнадцатых.

– Так. Молодец. Ну-с, штукенция в том, братец ты мой, что мы… что, стало быть, если мы делили на два, то… Постой, я сам запутался. Помню, у нас в гимназии учителем арифметики был Сигизмунд Урбаныч, из поляков. Так тот, бывало, каждый урок путался. Начнет теорему доказывать, спутается и побагровеет весь и по классу забегает, точно его шилом кто-нибудь в спину, потом раз пять высморкается и начнет плакать. Но мы, знаешь, великодушны были, делали вид, что не замечаем. «Что с вами, спрашиваем, Сигизмунд Урбаныч? У вас зубы болят?» И скажи, пожалуйста, весь класс из разбойников состоял, из сорвиголов, но, понимаешь ты, великодушны были! Таких маленьких, как ты, в мое время не было, а всё верзилы, этакие балбесы, один другого выше. К примеру сказать, у нас в третьем классе был Мамахин: господи, что за дубина! Понимаешь ты, дылда в сажень ростом, идет – пол дрожит, хватит кулачищем по спине – дух вон! Не то, что мы, даже учителя его боялись. Так вот этот самый Мамахин, бывало…

За дверью слышатся шаги Пелагеи Ивановны. Павел Васильич мигает на дверь и шепчет:

– Мать идет. Давай заниматься. Ну, так вот, братец ты мой, – возвышает он голос, – эту дробь надо помножить на эту. Ну-с, а для этого нужно числителя первой дроби пом…

– Идите чай пить! – кричит Пелагея Ивановна.

Павел Васильич и его сын бросают арифметику и идут пить чай. А в столовой уже сидит Пелагея Ивановна и с ней тетенька, которая всегда молчит, и другая тетенька, глухонемая, и бабушка Марковна – повитуха, принимавшая Степу. Самовар шипит и пускает пар, от которого на потолке ложатся большие волнистые тени. Из передней, задрав вверх хвосты, входят кошки, заспанные, меланхолические…

– Пей, Марковна, с вареньем, – обращается Пелагея Ивановна к повитухе, – завтра пост великий, наедайся сегодня!

Марковна набирает полную ложечку варенья, нерешительно, словно порох, подносит ко рту и, покосившись на Павла Васильича, ест; тотчас же ее лицо покрывается сладкой улыбкой, такой же сладкой, как само варенье.

– Варенье очень даже отличное, – говорит она. – Вы, матушка, Пелагея Ивановна, сами изволили варить?

– Сама. Кому же другому? Я все сама. Степочка, я тебе не жидко чай налила? Ах, ты уже выпил! Давай, ангелочек мой, я тебе еще налью.

– Так вот этот самый Мамахин, братец ты мой, – продолжает Павел Васильич, поворачиваясь к Степе, – терпеть не мог учителя французского языка. «Я, кричит, дворянин и не позволю, чтоб француз надо мною старшим был! Мы, кричит, в двенадцатом году французов били!» Ну, его, конечно, пороли… си-ильно пороли! А он, бывало, как заметит, что его пороть хотят, прыг в окно и был таков! Этак дней пять-шесть потом в гимназию не показывается. Мать приходит к директору, молит Христом-богом: «Господин директор, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посеките его, подлеца!» А директор ей: «Помилуйте, сударыня, у нас с ним пять швейцаров не справятся!»