По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

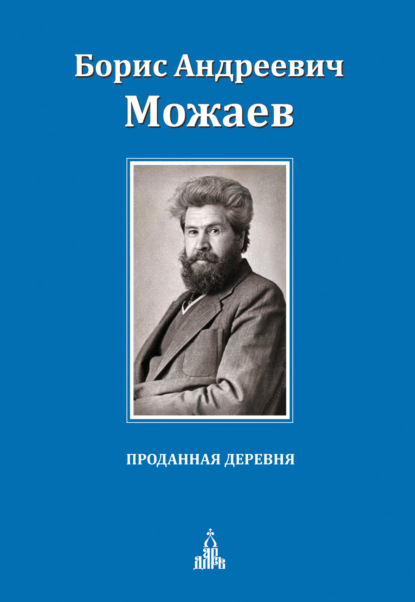

Проданная деревня (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Пришел я к нему на другой день – орден на столе.

– Ты чего это достал его? – спрашиваю. – Любуешься?

– Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан. Но вот рассмотрел его, покусал… Простой металл.

И он стал рассказывать мне, как сдавали корову и сколько она скинула в живом весе за последние два месяца:

– Была корова, как печь. А пока сдали ее, мослы выщелкнулись.

Про мою личную жизнь

Трудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть ежели вы, к примеру, выпимши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей – все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то на правлении колхоза или на товарищеском суде. Из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток.

Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было б, кабы я свою Маруську не любил. Она хотя и скандальная у меня особа, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной…

Сижу это я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней корабишенской пасеки и подает мне акт. Читаю: «Акт составлен ниже в следующем, в том, что вчера при свете приехали ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой…»

Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу, – в хромовых сапожках она, икры голенищами обтянуты, как резиночками – не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута, и кофточка розовая на груди с просветом, аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные с росчерком, как крылья от серпочка… Брат родной! У меня аж во рту пересохло и в ушах зажухало: «Жух, жух, жух!» И вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил… Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый. А она стоит, избочась, да прутиком о голяшки сапог хлысть, хлысть. И повело меня на уклонение…

– Катерина Ивановна, – говорю, – какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван.

А она мне якобы сквозь смех:

– А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?

– Это вы, – говорю, – напрасно сумлеваетесь. Со мной вам скучно не будет.

– Ну, шире – дале…

Муж у нее в бригадирах ходил – квелый мужичонка: ноги сухие и длинные, как палки в штанах, нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. А бегал – на лошади не догонишь. Его и прозвали Дергуном…

Первым делом я отправил его на лесозаготовки – с глаз подальше. А сам пересел в седло, чтобы без свидетелей…

Бывалочи вечерком подтяну подпруги – и гайда! Седельце у меня было в серебряном окладе, лука низкая – сотню верст скачи – не притомишься. Только на опушке леса покажусь – она уж тут как тут, ждет меня моя касаточка. Я ее одной рукой с земли приподнимал и прямо в седло, к себе на колени. И везу куда хочу.

В омшанике мы сеновал устроили – постель под самой крышей на сене духовитом, да под пологом. Разденемся, бывало, донага, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюпкаемся. Я, говорит, за то тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться, – в передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и почетной грамотой.

Все бы оно хорошо… Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района:

– Никуда не уезжай – к вам уполномоченный.

Значит, готовь лагун меду. Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду.

Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом – передовиков фотографировать. Тут я думаю: порадую-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету поместит. Парню этому я верил – не раз выпивали. Опростали мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку.

У нее было много платьев – в сундуке лежали, в омшанике. Принарядится, соображаю я, в самый раз будет.

Так и есть. Обрадовалась она… Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами – прямо краля бубен! То шеей лебедя выгнет, то ручкой… Ну, меня и разожгло:

– Давай, Катюша, изобразим картину у шатра!

У нас в омшанике ковер висел, масляными красками писанный: в красный шатер несет персидскую царевну Стенька Разин. На ней ночная рубашка с кружевами, так что грудь голая видна, а на Стеньке алые шаровары и пояс голубой. Ковер этот я ей преподнес, – на мед выменял, в Пугасове на базаре.

Она тоже запьянела… Вынесли мы полог из омшаника, растянули его на лугу, полу одну приподняли, так чтобы постель там была видна. Разделась она до рубашки – груди, как у той царевны персидской, в стороны торчат. И я все с себя снял. В одних подштанниках остался. А шарфом газовым пупок повязал. Чем не Стенька Разин?

Поднял я ее на руки, она меня за шею обняла, и говорим:

– Таперика фотографируй!

Он нас по-всякому сфотографировал: и перед шатром, и в шатре, якобы она лежит на подушках и руки ко мне протягивает, а я вроде бы наклоняюсь над ней. И как она платье снимала, и как мы на постели лежим… Ну, так и далее. Хорошо время провели, весело.

Тут как раз прислали нам новую автомашину. Повез я молоко в район и заехал в редакцию к тому другу-корреспонденту. Он мне дал целую пачку этих фотографий под названием «Стенька Разин и персидская царевна». Я сунул их в карман, и на радостях мы во всех ларьках заправлялись. Домой приехал, еще стакан тяпнул и уснул.

А у меня мужики собрались, новую машину обмывали. Яков Иванович, бухгалтер, хватился – папиросы кончились. Он, чудак, и полез ко мне в карман за куревом. Я дрых на кровати. Ну и вытащил он всю эту пачку фотографий. Маруська увидела – и на него:

– Ты куда полез? Чего вытащил? А ну-ка, дай сюда!

Как увидела она это изображение, и тут же при всех устроила мне представление из татарского побоища. Мои мужики от страха поразбежались…

Утром проснулся я – что такое? Не могу шею повернуть, и шабаш! Правый глаз затек, и губа выше носа вздулась…

– Вставай, Степан Разин, атаман донской!

Маруська сидит за столом в новом платье, платочек на плечи накинула газовый. Дурная примета – ежели она с утра принарядилась, значит, быть скандалу. Силюсь вспомнить: что я вчера натворил по пьянке? Или стекла побил, или на столб наехали? Чую что-то неладное, но вида не подаю. Спрашиваю:

– Ты чего вырядилась? По какому такому празднику?

– Решила верующей стать, – говорит. – Вот к исповеданию приготовилась.

И голосок у нее такой вкрадчивый, и губы поджимает. А это уж бывает перед тем, как тарелки в ход пустить. Да что ж я такое натворил?

– Садись, Петя, садись. Может, и ты причаститься хочешь? Сажусь да поглядываю: чем ты меня только причащать будешь?

А она все тянет:

– Может, опохмелиться хочешь?

Стопку поднесла, выпил…

– Ты, случаем, не заезжал вчера к Дроздовым на машине?

– К каким Дроздовым?

– На пасеку, в Корабишино?

– С какой стати?

– Будто ты у них прихватил что-то.

– Ты чего это достал его? – спрашиваю. – Любуешься?

– Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан. Но вот рассмотрел его, покусал… Простой металл.

И он стал рассказывать мне, как сдавали корову и сколько она скинула в живом весе за последние два месяца:

– Была корова, как печь. А пока сдали ее, мослы выщелкнулись.

Про мою личную жизнь

Трудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть ежели вы, к примеру, выпимши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей – все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то на правлении колхоза или на товарищеском суде. Из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток.

Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было б, кабы я свою Маруську не любил. Она хотя и скандальная у меня особа, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной…

Сижу это я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней корабишенской пасеки и подает мне акт. Читаю: «Акт составлен ниже в следующем, в том, что вчера при свете приехали ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой…»

Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу, – в хромовых сапожках она, икры голенищами обтянуты, как резиночками – не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута, и кофточка розовая на груди с просветом, аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные с росчерком, как крылья от серпочка… Брат родной! У меня аж во рту пересохло и в ушах зажухало: «Жух, жух, жух!» И вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил… Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый. А она стоит, избочась, да прутиком о голяшки сапог хлысть, хлысть. И повело меня на уклонение…

– Катерина Ивановна, – говорю, – какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван.

А она мне якобы сквозь смех:

– А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?

– Это вы, – говорю, – напрасно сумлеваетесь. Со мной вам скучно не будет.

– Ну, шире – дале…

Муж у нее в бригадирах ходил – квелый мужичонка: ноги сухие и длинные, как палки в штанах, нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. А бегал – на лошади не догонишь. Его и прозвали Дергуном…

Первым делом я отправил его на лесозаготовки – с глаз подальше. А сам пересел в седло, чтобы без свидетелей…

Бывалочи вечерком подтяну подпруги – и гайда! Седельце у меня было в серебряном окладе, лука низкая – сотню верст скачи – не притомишься. Только на опушке леса покажусь – она уж тут как тут, ждет меня моя касаточка. Я ее одной рукой с земли приподнимал и прямо в седло, к себе на колени. И везу куда хочу.

В омшанике мы сеновал устроили – постель под самой крышей на сене духовитом, да под пологом. Разденемся, бывало, донага, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюпкаемся. Я, говорит, за то тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться, – в передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и почетной грамотой.

Все бы оно хорошо… Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района:

– Никуда не уезжай – к вам уполномоченный.

Значит, готовь лагун меду. Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду.

Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом – передовиков фотографировать. Тут я думаю: порадую-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету поместит. Парню этому я верил – не раз выпивали. Опростали мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку.

У нее было много платьев – в сундуке лежали, в омшанике. Принарядится, соображаю я, в самый раз будет.

Так и есть. Обрадовалась она… Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами – прямо краля бубен! То шеей лебедя выгнет, то ручкой… Ну, меня и разожгло:

– Давай, Катюша, изобразим картину у шатра!

У нас в омшанике ковер висел, масляными красками писанный: в красный шатер несет персидскую царевну Стенька Разин. На ней ночная рубашка с кружевами, так что грудь голая видна, а на Стеньке алые шаровары и пояс голубой. Ковер этот я ей преподнес, – на мед выменял, в Пугасове на базаре.

Она тоже запьянела… Вынесли мы полог из омшаника, растянули его на лугу, полу одну приподняли, так чтобы постель там была видна. Разделась она до рубашки – груди, как у той царевны персидской, в стороны торчат. И я все с себя снял. В одних подштанниках остался. А шарфом газовым пупок повязал. Чем не Стенька Разин?

Поднял я ее на руки, она меня за шею обняла, и говорим:

– Таперика фотографируй!

Он нас по-всякому сфотографировал: и перед шатром, и в шатре, якобы она лежит на подушках и руки ко мне протягивает, а я вроде бы наклоняюсь над ней. И как она платье снимала, и как мы на постели лежим… Ну, так и далее. Хорошо время провели, весело.

Тут как раз прислали нам новую автомашину. Повез я молоко в район и заехал в редакцию к тому другу-корреспонденту. Он мне дал целую пачку этих фотографий под названием «Стенька Разин и персидская царевна». Я сунул их в карман, и на радостях мы во всех ларьках заправлялись. Домой приехал, еще стакан тяпнул и уснул.

А у меня мужики собрались, новую машину обмывали. Яков Иванович, бухгалтер, хватился – папиросы кончились. Он, чудак, и полез ко мне в карман за куревом. Я дрых на кровати. Ну и вытащил он всю эту пачку фотографий. Маруська увидела – и на него:

– Ты куда полез? Чего вытащил? А ну-ка, дай сюда!

Как увидела она это изображение, и тут же при всех устроила мне представление из татарского побоища. Мои мужики от страха поразбежались…

Утром проснулся я – что такое? Не могу шею повернуть, и шабаш! Правый глаз затек, и губа выше носа вздулась…

– Вставай, Степан Разин, атаман донской!

Маруська сидит за столом в новом платье, платочек на плечи накинула газовый. Дурная примета – ежели она с утра принарядилась, значит, быть скандалу. Силюсь вспомнить: что я вчера натворил по пьянке? Или стекла побил, или на столб наехали? Чую что-то неладное, но вида не подаю. Спрашиваю:

– Ты чего вырядилась? По какому такому празднику?

– Решила верующей стать, – говорит. – Вот к исповеданию приготовилась.

И голосок у нее такой вкрадчивый, и губы поджимает. А это уж бывает перед тем, как тарелки в ход пустить. Да что ж я такое натворил?

– Садись, Петя, садись. Может, и ты причаститься хочешь? Сажусь да поглядываю: чем ты меня только причащать будешь?

А она все тянет:

– Может, опохмелиться хочешь?

Стопку поднесла, выпил…

– Ты, случаем, не заезжал вчера к Дроздовым на машине?

– К каким Дроздовым?

– На пасеку, в Корабишино?

– С какой стати?

– Будто ты у них прихватил что-то.