По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

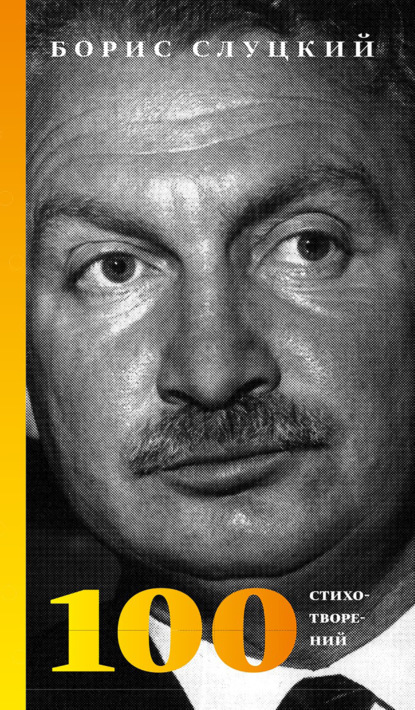

100 стихотворений

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

и плачет,

плачет,

плачет

горько,

что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленом углу,

лежит подбитый унтер на полу.

И санитар его, покорного,

уносит прочь, в какой-то дальний зал,

чтоб он

своею смертью черной

комбата светлой смерти

не смущал.

И снова ниспадает тишина.

И новобранца

наставляют воины:

– Так вот оно,

какая

здесь

война!

Тебе, видать,

не нравится

она —

попробуй

перевоевать

по-своему!

Кёльнская яма

Нас было семьдесят тысяч пленных

в большом овраге с крутыми краями.

Лежим,

безмолвно и дерзновенно.

Мрем с голодухи

в Кёльнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —

до самого края спускается криво.

Раз в день

на площадь

выводят лошадь,

живую

сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,

пока ее делим на доли

неравно,

пока по конине молотим зубами, —

о бюргеры Кельна,

да будет вам срамно!

О граждане Кёльна, как же так?

Вы, трезвые, честные, где же вы были,

когда, зеленее, чем медный пятак,

мы в Кёльнской яме

с голоду выли?

Собрав свои последние силы,

мы выскребли надпись на стенке отвесной,

короткую надпись над нашей могилой —

письмо

солдату страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,

над нами, над нами, над белыми костями.

Нас было семьдесят тысяч пленных,

мы пали за родину в Кёльнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,

когда нам о хлебе кричали с оврага,

когда патефоны о женщинах пели,

партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»

Читайте надпись над нашей могилой!

Да будем достойны посмертной славы!

А если кто больше терпеть не в силах,

партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые

хотели купить за похлебку с кашей,

смотрите, как, мясо с ладони выев,

кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,

скребем ногтями,

стоном стонем

в Кёльнской яме,

но все остается – как было, как было! —

каша с вами, а души с нами.

Памятник

Дивизия лезла на гребень горы

по мерзлому,

мертвому,

мокрому

камню,

но вышло,

плачет,

плачет

горько,

что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленом углу,

лежит подбитый унтер на полу.

И санитар его, покорного,

уносит прочь, в какой-то дальний зал,

чтоб он

своею смертью черной

комбата светлой смерти

не смущал.

И снова ниспадает тишина.

И новобранца

наставляют воины:

– Так вот оно,

какая

здесь

война!

Тебе, видать,

не нравится

она —

попробуй

перевоевать

по-своему!

Кёльнская яма

Нас было семьдесят тысяч пленных

в большом овраге с крутыми краями.

Лежим,

безмолвно и дерзновенно.

Мрем с голодухи

в Кёльнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —

до самого края спускается криво.

Раз в день

на площадь

выводят лошадь,

живую

сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,

пока ее делим на доли

неравно,

пока по конине молотим зубами, —

о бюргеры Кельна,

да будет вам срамно!

О граждане Кёльна, как же так?

Вы, трезвые, честные, где же вы были,

когда, зеленее, чем медный пятак,

мы в Кёльнской яме

с голоду выли?

Собрав свои последние силы,

мы выскребли надпись на стенке отвесной,

короткую надпись над нашей могилой —

письмо

солдату страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,

над нами, над нами, над белыми костями.

Нас было семьдесят тысяч пленных,

мы пали за родину в Кёльнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,

когда нам о хлебе кричали с оврага,

когда патефоны о женщинах пели,

партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»

Читайте надпись над нашей могилой!

Да будем достойны посмертной славы!

А если кто больше терпеть не в силах,

партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые

хотели купить за похлебку с кашей,

смотрите, как, мясо с ладони выев,

кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,

скребем ногтями,

стоном стонем

в Кёльнской яме,

но все остается – как было, как было! —

каша с вами, а души с нами.

Памятник

Дивизия лезла на гребень горы

по мерзлому,

мертвому,

мокрому

камню,

но вышло,