По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

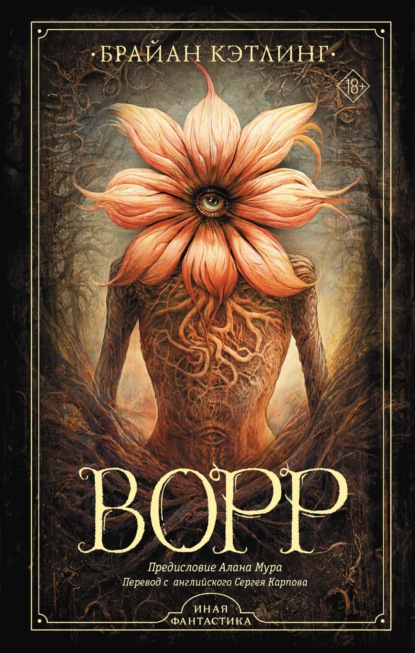

Ворр

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

* * *

Пещера была без света и без фокуса, красной. Ее пропорции расплывались остаточными изображениями из-за алой лампы, не освещавшей, но глотавшей любые следы нормального белого света или перспективы.

Непрестанно текла вода, и в густом воздухе, пропахшем уриной, целеустремленно двигался человек. Он вымачивал руки и стеклянные пластины в слепых емкостях с теплой жидкостью. Закрывая, тряс их, считая вслух, тормошил и будил под пустым красным светом скорбной лампы. Заканчивая, освобождал их и откладывал, давал стеклу обтечь досуха, пока готовил очередную порцию химикалий. Обработав, аккуратно помещал в проектор и раскрывал в виде света и тени на плоском горизонтальном экране. Искоса вглядываясь в сфокусированную поверхность, его глаза почти касались изображения, выискивая изъяны и несовершенства: их не было. Очередная безукоризненная работа. Виднелись каждая крупица пыли и плевок летящей крови – резкие белые искры на инвертированном черном фоне конской шкуры. Человек быстро перекрыл ток света и с чем-то близким к радости сдвинул под лампу чувствительную бумагу, снова пролил сияние. Поставил громкий будильник и поправил тщательно поддерживаемую температуру крови. Когда зазвенело, он собрал бумагу и утопил в полном лотке жидких химикатов, баюкал их взад-вперед, пока под пассами рук понемногу не возникла тень – тень мрачнее, чем что угодно в этой наглухо закрытой часовне, тень, которая становилась пространством вокруг зияющей бездны лошади.

Мейбридж перенес изображение разлившегося животного из одной емкости в другую и пустил плавать с ее товарками в циркуляции фиксажа. Вытер руки и вытянул навыпуск длинную белую бороду из воротника – ранее он заправил ее, чтобы не макнуть в химикаты и не испортить процесс. Отступил, с удовлетворением выпрямившись, и отодвинул засов перед напором мира.

Час спустя он выложил последовательность фотографий на длинном узком столе своей временной студии, примыкавшей к амбару. Когда Мейбридж шагнул назад, уступая место у своей гордости, над изображением скучились четверо.

Бегущая лошадь была расчерчена, расплющена до силуэта на шкале координат. Фотокамеры удалили звук и тошнотворное третье измерение. Теперь все можно было изучить вне суеты и вони факта. По плотной химической бумаге скакала краса. Лошадь – пока неслась, рухнула и умерла с благородством эстетики – стала классической и потусторонней.

Четверо в восторге вперились в отпечатки. Это были люди от мира механической точности, и линованная бойня доказала ценность нового устройства этого мира. Они собрали наглядные свидетельства, которые приведут к массовому изготовлению, и поблагодарили Мейбриджа на пороге его царства, воодушевленно пожимая ему руки.

Он закрыл дверь за ними. Миг размышлял в узком предбаннике меж комнатами о том, какой эффект чудовищный пистолет произвел бы на анатомию презренного майора Ларкинса, и о том, насколько ярче было бы последнее выражение его лица, ошеломленного от удивления и боли. Даже спустя столько лет фантазия потешила Мейбриджа. Еще больше его потешило бы, если бы любовника молодой жены развалило пополам у нее на глазах. Она умерла от месяцев молчания Мейбриджа после расправы над майором. Удар, говорили одни; скорбь – другие; но Мейбридж знал – причина в гранитной тишине, которую он запечатал в ней: даже после того, как жена ушла из дома, тишина все затвердевала и расколола ей голову.

Момент приятных размышлений перед возвращением к серьезному делу с негативами. Его армейские клиенты получили копии, но у него остались негативы – и собственные планы на изображения. На пике жизненных достижений он решил преследовать в своем творчестве иное качество: символического призрака, пронизывавшего все его фотографии. Решение вело к глубоким размышлениям и нарушениям личных принципов, но не шло из головы. Мейбридж был творцом, фотографом и изобретателем выдающейся важности – и это уже гарантировано, достигнуто вопреки всему. Последние же опыты будут принадлежать только ему, ответят на его вопросы. Он представил лошадь, что ни разу не касалась земли, или лошадь, что мчалась под землей, или ту, что преследовала его во снах, как привидение-простыня. Этот процесс, переборовший страхи, порхал в коридорах его сегодня и немногих оставшихся завтра. Движение, что он улавливал только уголком глаза своей камеры.

* * *

Измаил мужал. Его робкое белое тело крепло и перестраивалось для иной цели – хотя ему никогда не быть таким же прочным, как бережно воспитывавшие его бурые. Их тела были совсем иными, идеальными в блеске и глубине полированной поверхности. Каждый уникален – красивая вариация формы и назначения; он вечно дивился их величию, оглядывая рыхлую расплывчатость собственного панциря.

Со временем его все более и более интриговала Лулува; она не походила на других. Не потому, что была самкой. Это ему уже объясняли. В мире есть четыре вида похожих на него существ: мужчины, женщины, животные и призраки. Он мужчина – как Авель и Сет. Лулува – женщина, как Аклия. Но Измаил – из другого вида. У мужчин есть трубки и сила, у женщин – кармашки и нежность. У него – понемногу всего.

Впервые Лулува его распалила, когда убила для него животное. Переломив тело своими длинными блестящими пальцами, она раскрыла зверька и объяснила, что эти внутренности – копия его, состоят из тех же веществ, в отличие от ее, созданных из другой субстанции. Она описывала, что толстый мягкий покров сберегает тепло и что со временем подобный будет и у Измаила – и если он внимательно приглядится под лампой, то уже увидит крошечные следы поросли на податливой коже. Она протянула свою гладкую грациозную руку и продемонстрировала отсутствие этих «волос». Он зарделся, чувствуя стыд и неудачность своего склада. Ему хотелось задержать дыхание и втянуть все следы животного обратно в панцирь, хотелось, чтобы волоски съежились и глазировались, стремясь к ее идеалу.

Она уже объясняла, что в своей мягкости он может расти, распространяться изнутри, раздаваться. Она же была сформировавшейся и негибкой. Он не понимал – зачем ему к чему-то расти, когда уже есть она, безупречная? Лулува постучала по бурому панцирю и сказала, что ее кожа жестка и хрупка, а его – поддается касанию и лезвию, что они оба уязвимы по-своему. Он сделан из мяса, как звери, а она – из бакелита, как мебель.

Лулува двумя идеальными пальцами погладила его затылок, развеивая сомнения Измаила насчет своего места в мире, отличий и ее ласкового принятия. Твердость и холодок от прикосновения возбудили его и напрягли равнодушную мягкость к набухшей мимикрии. Она притворилась, что не заметила, и ушла от его шока, испуская волну тягучих щелчков и внутреннего шипения – звуков, которые он будет помнить всю свою спутанную жизнь.

Он поднял неловкий взгляд от коленей и смотрел, как она идет по продолговатой комнате. Поступь ее была целеустремленной, плавной и точной, словно все сотни миниатюрных подстроек, необходимых для движения и равновесия, осознанно продуманы наперед, внимательно просчитаны за доли секунд, что невозможно и вообразить. Он знал, что если сам будет так же думать на ходу, то упадет через пару шагов. Столь совершенный контроль недостижим для его нестройной и смехотворной моторики. Лулува была грациозна и постоянна, тогда как он становился все более неуклюжим и случайным. Приливы чувств и извержения идей мотали его пестрое истекающее существо на непредсказуемых бурунах, вынудив изобрести себе в спутники сомнение, создать нервозность как зеркало для совершенства – хоть он и знал, что увидит в нем только себя, отражений других там не будет, они лишь молча пройдут мимо.

Иногда, когда он наблюдал за ними во сне, во время подзарядки, его завораживал их покой. Он садился очень близко к Лулуве и кому-нибудь еще и ловил глазами движение. Однажды Сет, стоявший позади, спросил, почему он так пристально вглядывается.

– Потому что мне кажется, что они мертвы, – ответил он без раздумий. Сет положил руку на плечо мальчика и издал горлом звук ротации. – Как животные, когда те сломаны, – сказал мальчик через плечо, не сводя глаз со спящей женщины. – Они целиком сделаны из движения, а если их сломать, все прекращается. Куда пропадает движение?

Сет присел бок о бок с мальчиком, наблюдая вместе с ним.

– Это правда, все живое движется, и движение есть жизнь. Правда и то, что мертвые не движутся. Но иногда движение спрятано в мелочах и кроется от глаз. Я тебе покажу.

Измаил перевел взгляд, чтобы следить за речью Сета, смотреть, как с беззубого рта спадают слова, сфокусироваться на дрожащем лоскуте, танцующем в челюстях.

Сет ускользнул к шкафу у противоположной стены и открыл ящик. Вернулся быстро, целеустремленно, со стеклянной трубкой длиной в свою руку и маленькой стеклянной воронкой. Снова присев, на сей раз меж Лулувой и мальчиком, один конец этой трубки он приставил ко лбу спящей, а ко второму примкнул воронку. Приложил палец к губам, зашипел и подмигнул. Мальчик понял уговор, они двигались скрытно, чтобы не разбудить ее. Сет приложил широкий конец воронки к уху мальчика, деликатно подведя трубку к уголку закрытого глаза Лулувы. И так застыл, в полуобороте наблюдая за лицом мальчика.

Сперва Измаил не слышал ничего, кроме собственного волнения. Затем – в трубке – раздался крошечный звук. Да, и снова – жидкое шипение, как слюна во рту, так слабо, словно с другого конца вселенной. Да! Вот снова – нерегулярно, но быстро и мерцающе, шепот пульса. Он отнял ухо от трубки.

– Что это за звук? – спросил он.

Сет посерьезнел и скромно улыбнулся:

– Это движется ее глаз. Под твердым веком, – он всмотрелся в мальчика, – Лулува видит сон.

* * *

Питер Уильямс поступил на далекий форпост сразу после сезона дождей. Его путь туда начался с зачатия. Простыня цвета хаки в темной сперме цвета хаки – его отцы три поколения носили винтовку и хоругвь. Сомнений никогда не было; быть ему солдатом. Со дня рождения до дня исчезновения перед ним всегда лежала лишь одна дорога.

В синейших уилтширских небесах сплелось великое желтое солнце. Рождение Уильямса было резким и легким, его сияюще-рыжая голова заскакала на теплом свете. Солнце всегда было его принципом, и он искал объять его.

Ему предлагали посты на выбор, и милее всего оказалось далекое захолустье. Он отчаянно хотел сбежать из Европы. Шрамы от удавки Первой мировой войны еще были свежими – если эти слова вообще можно использовать в одном предложении. Гниющие окопы врезались гангреной в сердце старых стран, сбившихся вместе, как старые девы в грозу, – что друзья, что враги. Он два года просидел в скользкой яме Пашендейля, где солнце не грело забытую богом землю. Коли дневной свет и был, то зараженный и тяжелый, густо висел на черных шипастых культях расщепленных деревьев – редких вертикалях в море грязи, дыма, мяса и металла. Единственный ясный свет, что он помнил, – свет несуществующий. Уильямс был одним из тех, кто видел призрачные видения, плывущие над размазанными останками людей и мулов. Их нарекли Ангелами Соммы. Сиянье чистоты, выжатое из мерцающей скверны на пустошах. Он так и не понял, что видел на деле, но это помогло ему выжить и стереть из памяти невозможную реальность резни.

В возрасте двадцати трех лет он был готов к далекой стране жара и жизни. С момента, когда сошел с самолета на утрамбованную летную полосу, он ощутил удовлетворение, словно это место встречало его с улыбкой. Что-то в аромате джунглей и влажности, что-то в кишащей жизни, пульсирующей в каждом дюйме земли, успокаивало его. Возможно, экстаз противоположностей – или уверенность, что прежде увиденное не может повториться здесь. Что бы он ни вдохнул в тот день всей своей душой, оно только крепчало, когда он шел через поющий тропический лес в казармы поступью блудного сына.

Форпост лежал к юго-востоку от Ворра, в двух сотнях миль от города – и в двух тысячах лет. Племя, владевшее местностью, жило здесь с каменного века; их землей был перешеек в устье великой реки, бежавшей от моря, чтобы ее проглотил Ворр. Они же говорили, что все наоборот, что это сердце леса обливалось и истекало водой, чтобы изобрести и поддержать море. Они звали себя Настоящими Людьми – и были ими уже вечность.

Возвышение Настоящих Людей привело к выживанию их расы и уничтожению их значения. Когда вступил в права двадцатый век, было сочтено необходимым и желательным сфокусироваться на развитии племени, особенно чтобы после долгого периода нищеты здесь процветал торговый речной маршрут. Три европейские страны насильно способствовали развитию аборигенов. Британцы последними присоединились к благородному делу и поучаствовали всем своим характерным арсеналом очарования, цинизма и вооруженного родительского контроля.

Форпост был многосложным предприятием. Когда прибыл Уильямс, как раз заканчивали крышу церкви – вплоть до безрадостного колокола для призыва новообращенных. Под ружьем было шесть профессиональных солдат, двое – с семьями; священник и десяток полицейских-бушменов, в возрасте от сорока двух до пятнадцати, заарканенных из самых значимых членов племени. Они очень серьезно относились к своим позициям. Что за порядок они поддерживали, оставалось под вопросом, ведь никакого свода формальных законов не вводилось, а предыдущие механизмы договорного существования быстро изживали себя. По крайней мере так полагали захватчики.

Во время Первой мировой Уильямс служил каптенармусом, и здесь тоже экипировал солдат и обучал новое полицейское формирование владеть снаряжением за пределами их ожиданий. Он прибыл с грузом оружия и амуниции, которые любовно доставал из солидных ящиков.

Пережитая безнадежная резня только доказала ему, что алчность, гордыня и слепота, вместе взятые, становятся механизмом ужасающих оборотов и что людей без воображения лучше держать в клетках и ежовых рукавицах. Ни разу за весь конфликт и бесконечность ран не угасли его любовь и интерес к оружию. Да, эти машины великолепных конструкции и исполнения служили только одной цели – но не они ее порождали. Он знал, что их единственное предназначение – отнимать жизнь – претворялось бы в любом случае, даже будь орудиями острые палки и тяжелые камни. Что там – он видел, как окопная война переходит в рукопашную схватку, когда штык становился слишком дальнобойным, а самодельные дубины и правленая сталь рубили мясо в скользкой слепой ярости. Если уж убивать, то убивать профессионально, точным орудием в опытных руках. Утешаясь этой логической неувязкой, он мог продолжать делать свое дело.

Он распаковывал ящик с винтовками «Ли-Энфилд», когда осознал, к своему удивлению, что это не старые запасы, как ожидалось, а партия новеньких блестящих моделей в отличном состоянии. Более того, поставка никак не проходила по бумагам. В партии встречались странные и необычные ящики, нигде не упоминавшиеся, и он просиял от удовольствия, от волнения при виде разнообразных сокровищ в этом месте на краю любого внимания.

Он плохо понимал местных. Их язык был непроницаем, пути – окольны, и, хотя их человечность бросилась в глаза сразу же, методы оставались сомнительными. Но его стало завораживать то, как они наблюдали не глядя, стал радовать их смех, как будто оторванный от происходящего, и интриговать их потрясение перед новыми предметами и жестами. Более того, любопытство сплавило его с ними прямо пропорционально тому, как он отдалялся от прочих колонистов форпоста. Уильямс того не замечал. Ежедневная работа по демонстрации оружия и организации стрельбищ поглощала самоанализ и обнуляла гложущие сомнения. А инцидент с девушкой и ангелами довершил его отчуждение и припер к стене изоляции и угрозе трибунала.

* * *

Голландский священник был односторонним человеком – двигался только в одну сторону, вперед. Неустрашимый миссионер, он достроил церковь в рекордные два месяца. Каждый день ее наполняли верующие – или те, кто ими казался. Но в тот день, когда он стоял снаружи и робко заглядывал в стонущий зал, она казалась прискорбно пустой. Вокруг свежепокрашенных ступеней начала собираться кучка зевак – аномалию слышала почти вся деревня.

– Что случилось, падре? – спросил первый старший офицер, подоспевший к священнику.

– Одна из женщин, – отвечал он. – Она сошла с ума.

Лейтенант прошел мимо священника и раскрыл двойные двери, чтобы восстановить порядок. В церкви все еще пахло краской, дисгармоничная белизна дезориентировала. В проходе на полпути к алтарю стояла на коленях женщина в окружении книг, с раскрытым перед ней большим тяжелым томом. Она была голой и обильно менструировала. Из ее глуби рокотал низкий нечеловеческий стон – звук, что слышится на расстоянии, из центра ледника, или смертельно близко, когда урчит лоснящаяся невидимая тьма большой кошки.

Лейтенант оглянулся на священника и понял его нерешительность. «Это всего лишь девушка», – сказал он, выдав самую большую ложь, на которую был способен, ведь тоже съежился от страха. Тестикулы втянулись в тело, волосы встали дыбом. Это создание в церкви представлялось девушкой лишь в своих изгибах черной поверхности: сущность и действия его были не от мира сего. Все внутри этой девушки было совершенно чуждо современному образованному разуму, и оно переписывало законы явлений на наречие с неисправимым привкусом страха.

У входа в церковь столпились второй офицер и куча зевак. У первого офицера в руке уже появился револьвер, и он нес его перед собой, как распятье, готовый что угодно обуздать силой. Он видел дрожащее пятно. Звук разладил его, обращал в бегство. Он чуял страх собравшихся вокруг, его мочевой пузырь ослабел и подтекал. Нацелив свою трясущуюся защиту вдоль прохода на отвратительное черное помутнение, он зажмурился и сжал спусковой крючок.

Ничего не произошло. Боек ударил, но лишь по мякоти указательного пальца левой руки Питера Уильямса. Тот схватил пистолет и предотвратил срабатывание, вывернул вниз, поставив коллегу на колени в криках боли. Отнял пистолет и заправил за пояс. Взглянув в проход, он двинулся к девушке, присел рядом и закрыл книгу. Тишина настала моментально, страхи и содрогания тут же исчезли.

– Куртку, – сказал он собравшимся у двери.

Спустя миг куртку принесли и почти подали – бросили на последних футах. Он накрыл девушку и помог ей встать, затем медленно сопроводил из церкви, оставляя след крови на новом полу. Думал, что снаружи она уйдет сама или что ее заберут свои. Но этого не случилось. Против ожиданий каждый раз, когда останавливался он, останавливалась и она; когда двигался он, трогалась с места она. Так они ушли из лагеря вместе и через тридцать минут углубились в буш.

Тогда-то он остановился, стирая пот с лица тыльной стороной ладони, чтобы посмотреть на нее. Теперь она была спокойна, без единого следа испарины. Подняв голову, взглянула сквозь него – глазами цвета опалов, яркими и пугающе ясными, устремленными в даль, которую он предпочел не замечать. Тогда она произнесла одно слово, словно не совпавшее с движением ее губ: «Ирринипесте».

Он не понимал, пока она не повторила. Он услышал слово в глубине разума, где обретался старый мозг. Зацепилась только частичка, и он повторил ее: «Эсте».