По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

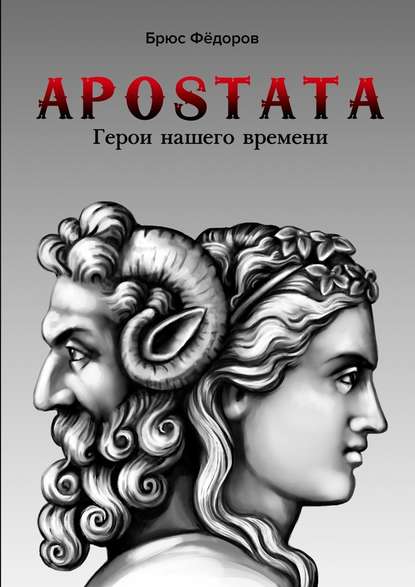

APOSTATA. Герои нашего времени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вот он, зев Красной площади, щедро присыпанной новогодним снежком. Сколько пафосных речей замёрзло в её воздухе, сколько пламенных призывов прозвучало, сколько дано невероятных обещаний под ответные клики воодушевлённого народа! Немало рьяных вершителей человеческих судеб повидала она; многие взбирались на её могучие плечи, чтобы самонадеянно обозревать вечность и бесконечные пространства великой страны.

Слегка припадая на правую ногу, Семён Михайлович подошёл к Историческому музею. Здесь тогда стоял и он, в напряжённой тишине вслушиваясь в звонкие выкрики команд. А когда раздался глухой топот сотен ног, пошёл и он, чтобы метр за метром идти дальше, чтобы метр за метром ползти вперёд.

Постояв с полчаса и вдоволь надышавшись свежим воздухом, Семён Михайлович почувствовал себя лучше. Остатки ночного кошмара больше не донимали его. Решив передохнуть перед обратной дорогой, он развернулся и побрёл в сторону Никольской улицы. Какой она стала красавицей. Принарядилась в гранитную мостовую, выкрасила фасады домов и, несмотря на полдень, продолжала радовать глаз праздничной световой иллюминацией.

Вот и лавочка. Очень занятная лавочка, запорошённая снежными блёстками, с сидящей на ней одинокой фигурой незнакомого человека. Издалека этот человек мог бы показаться обычным прохожим, погружённым в свои мысли, но, подойдя ближе, Семён Михайлович с удивлением разглядел в нём облик генералиссимуса. Незнакомец был одет в парадную форму вождя народов: шинель из добротного сукна, брюки с красной лампасной полосой и фуражка с приземистой тульёй. Но главное лицо – непередаваемое и узнаваемое на все времена лицо Сталина.

Семён Михайлович невольно ощутил в груди лёгкое волнение.

– Добрый день, – осторожно произнёс он. – Вы очень похожи на него. Извините, я не потревожил вас?

– Нет, ничего, – ответил человек в генеральской шинели. – Может быть, вы хотите сфотографироваться со мной?

– Я? Не знаю. – Старый ветеран явно был смущён прозвучавшим предложением. – Я хотел просто отдохнуть на лавочке.

– А-а, – разочарованно прозвучал голос, – тогда садитесь. Места много, всем хватит.

Раздув снежинки и протерев заледеневшее сиденье перчаткой, Семён Михайлович примостился с края скамейки, подальше от человека, одетого Сталиным.

– А вы, должно быть, актёр, раз такую роль изображаете? – с оглядкой, будто он прощупывал палкой тонкий лёд на быстротечной речке, поинтересовался ветеран.

– Можно и так сказать. – У ряженого Сталина наклеенные брови заходили вверх-вниз. – И роль я никакую не изображаю, понимаете? Это образ, образ такой. Я здесь, у ГУМа, а Ильич там, у памятника Жукову. С кем-то фотографируется. Это работа такая. Понимаете меня?

– Да, да. Конечно, понимаю, – поспешил успокоить актёра старик. – Это очень хорошо. Я тоже помню товарища Сталина. Я жил при нём.

– Вот как? – Латексный нос с чёрными усами повернулся в сторону ветерана. – Выходит, вам немало лет, раз вы жили в то время?

– Немало, под девяносто будет, – сухим кашлем отозвался Семён Михайлович.

– Так сразу и не скажешь. Вы хорошо выглядите для своего возраста, – приободрил его уличный актёр, которому явно хотелось с кем-то поговорить в этот «пустой» день.

«Если что сегодня и перепадёт, то не раньше вечера, – решил он про себя, – когда проспавшиеся горожане подтянутся».

– А как вас зовут, уважаемый? – громко спросил уличный затейник.

– Меня? – Неожиданный вопрос смутил ветерана. – Меня – Семён Михайлович. Иванов Семён Михайлович. А как вас величать? – прозвучал закономерный вопрос.

– Меня? Хороший вопрос, – усмехнулся актёр. – А как бы вы хотели? Можете Иосифом Виссарионовичем, можете товарищем Сталиным или просто – маршалом. Как вам удобней, так и называйте.

– Может, я не то что-то спросил? Так вы уж не обессудьте. – Трудно теперь давался Семёну Михайловичу разговор с другими людьми. Преклонные лета отобрали прежнюю крепость духа и уверенность в себе, а мерзость ежедневного быта заронила в его душу чувство неизбывной вины за всё и перед каждым.

– Ну-ну, не тушуйтесь, – покровительственно промолвил актёр. – Это я ведь так, здесь, на улице Сталин, а на самом деле обычный человек.

Семён Михайлович рад был услышать нормальную культурную речь. Давно с ним так никто не разговаривал.

– А что вам нравится в вашей профессии? – решился он на вопрос.

– Необычный вопрос. Не ожидал, а впрочем, почему, вполне естественный. – Актёр снял фуражку и резким движением стряхнул собравшийся на ней снег. – Доходец какой-никакой даёт. Публика подходит. Особенно любят со мной фотографироваться китайцы и наши из провинции. Москвичи – редко. В летний сезон скучать не приходится, да и сейчас на Новый год турист подъехал. Образ у меня, видите ли, особый – яркий, запоминающийся. Привлекает людей. Уж вы-то, Семён Михайлович, это знаете. Сколько раз небось по этой площади перед ним с плакатом проходили.

– Проходил, – согласно мотнул головой старик, – и не только с плакатом, но и с винтовкой, в ноябре сорок первого.

– Вот вы какой? – протянул актёр. – Так я вам скажу, вы заслуженный человек, Семён Михайлович. Хлебнули лиха, значит.

– Было дело, – согласился ветеран. – Все тогда Родину защищали.

– Все, да не все, – возразил человек в форме советского генералиссимуса. – Разные были.

– Да, всякие люди были, но дело мы своё сделали, товарищ Сталин, – окрепшим голосом отозвался ветеран. – А вот вы мне скажите. Сейчас в каком времени мы живём?

– В своём времени живём. А в каком же ещё? – удивился актёр. – А если вы намекаете на сравнение, то для меня очевидно вот что. Тогда была большая страна, большие дела и большие люди.

– А сейчас? – настаивал Семён Михайлович.

– А что сейчас? Живём как можем. Страны прежней нет, территория вдвое скукожилась, и народец другой пошёл. Сейчас родина у всех разная. Одна у тех, кто на Рублёвке и в Лондоне. Другая – в протекающих домах и покосившихся бараках. Так я понимаю.

– И что, это надолго, товарищ маршал?

– Конечно, надолго. Кто бы сомневался. Ради чего перевернули всё? Вот ради этого самого. Конечно, надолго. А скажите мне, уважаемый ветеран, вы-то в ваше время могли представить себе подобное? Неужели вас, Семён Михайлович, сейчас ещё тревожит всё, что вы видите вокруг себя?

– Не знаю. Тогда мы другую родину защищали. А что сейчас? Не понимаю я этого. В те времена разное было, и разное нам говорили – но мы верили и продолжали строить своё будущее. Страной гордились, потому что было чем гордиться. Не было ей равной на всём белом свете. Тогда были одни люди, сейчас другие. Прошло моё время, – устало проговорил старый ветеран и, не задавая больше никаких вопросов, стал наблюдать, как недалеко от него прыгающая на снегу хитрющая ворона гоняла клювом пустую красную банку из-под «Кока-Колы».

Разговор утомил его. Снег продолжал сыпать сверху, всё плотнее укутывая белым покрывалом и Красную площадь, и прилегающие улицы.

– Так я пойду, – нарушил затянувшееся молчание Сталин-актёр. – Мне уже пора. Вон группа туристов появилась. Всего вам доброго, Семён Михайлович. Даст Бог, увидимся.

Ничего не ответил задремавший ветеран. В потеплевшей голове вновь стали раскручиваться недавние ночные виденья.

…Опять перед глазами унылый октябрь сорок третьего года и стекающая к безымянной речке луговина. В тот месяц он из наводчика противотанкового орудия стал пехотинцем. Просмотрел его расчёт бронированное чудовище, не заметил, как немецкий танк подобрался к ним с фланга и, довольно урча от безнаказанности, принялся перемалывать людей вместе с их «сорокапяткой». Теперь он в составе стрелковой роты, которая уже дважды бросалась в атаку на эту проклятую высоту и дважды откатывалась назад, отплёвываясь огнём и зализывая свои раны. Хорошо поставили немцы свой дот: как раз на косогоре, на два метра выше позиций стрелков. Чисто выбривал землицу его пулемёт, не подпуская к себе ближе чем на сто метров.

– Вот что Иванов, – сказал ему политрук, выгребая ладонью из-под ворота шинели скопившиеся дождевые капли. – Положение такое: в роте осталась только треть боеспособных бойцов, многие из которых контужены. Надо заткнуть глотку этому фрицу. Сейчас самое время. Сумерки, и с речки туман подтянуло. Нам это на руку. Берём по связке гранат и ползём вдвоём. Дот прикрыт колючей проволокой, но перед ним метров за пятнадцать есть ложбинка. Она укроет. Нам бы только до неё добраться, а оттуда докинем. Ты готов? Тогда вперёд.

«Вот она, родная земля. Пахучая, пряная, настоявшаяся за долгое жаркое лето. В который раз обнимаю я тебя своими руками. Дай мне защиту. Укрой от злого свинца». Метр, за ним ещё один. Нет за плечами вещевого мешка, нет и шинели. Нет даже винтовки с собой. Так легче, сноровистей ползти, слиться со складками местности. Растопыренные пальцы выгребают под себя размытую грязь вместе с пожухлой травой. Тихо вокруг, только одинокая иволга осмеливается выкрикивать что-то своё из прибрежных кустов.

Не надо торопиться. Рука-нога, попеременно, обтекая телом каждую кочку. Может быть, не увидят, а если увидят, то не сразу убьют. А сзади напряжённо смотрят глаза своих, подталкивая в спину: «Сделай, Семён. Уж ты постарайся, браток. Силы у нас на исходе».

«Вот и ложбинка, скоро. Я укроюсь в ней, как в колыбели. Передохну чуток и брошу эти гранаты».

Разом стукнули выстрелы. Вначале один, затем второй, третий. Потом слитно и россыпью. Заметили. Справа впереди дёрнулся и застыл сапог политрука.

– Ты что, лейтенант, ранен? – Молчит. «Где его гранатная связка? Возьму её. Ничего, дотащу. Опять вперёд».

Вот она, родная ложбинка. Как хорошо в ней. Уютно. Здесь не достанут. Минами побоятся – свои рядом. Несколько раз глубоко вздохнуть. Речной воздух прочистит лёгкие. Лучше. Теперь что? Оттереть лицо, проморгаться запорошёнными глазами и выдернуть чеку. Потом, приподнявшись и опираясь на локоть, широко размахнуться и кинуть гранаты. Взрыв. Получилось. И получилось ли?

Враз огневые трассы рассекли тонкую туманную пелену. Ослепительными гирляндами зависли в небе разрывы ракетниц. Пулемёт в доте будто сошёл с ума и как бесноватый лихорадочно рассыпал во все стороны смертоносные припасы.

«Промах. Недолёт. Туго, ой туго. Свои не поддержат. Побоятся за меня. Хотя бы по флангам открыли отвлекающий фланговый огонь… Так, значит, я ещё целый. Руки, ноги, голова. Вот же она, передо мной, гранатная связка политрука. Ты одна у меня осталась, последняя, матушка. Только ты можешь спасти».

Что делать? Пятнадцать метров далеко для тяжёлых гранат. Тогда, может быть, вбок и вперёд, под самую проволоку? Если повезёт, конечно. Оттуда будет только десять метров. Потом привстать в полроста и прицельно бросить гранаты. Прямо в зловещую бетонную пасть. Ну что же? Время пришло. Унять дрожь в руках. Мыслей больше нет. На одном вздохе вперёд.