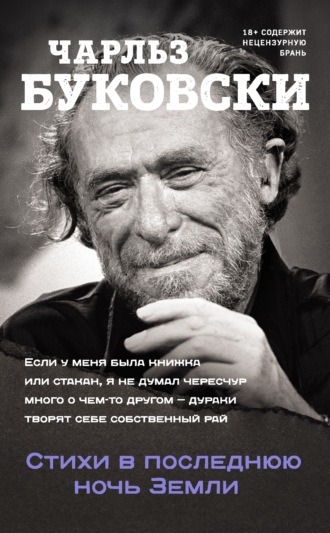

Стихи в последнюю ночь Земли

точкой.

вот видите: у меня здесь наверху своя

веселуха, не нужны мне ни Вегас, ни кабельное

тв,

этикетка на моей винной бутылке утверждает

в частности:

«…наш винодел Эдвард Сбрагья сохранил

свежий фруктовый аромат винограда Пино Нуар и Напа

Гамэй…»

адские псы молятся за меня, а

мир прибивается

к берегу.

бродя по клетке

вялое предположенье в часы тупорыловки, в капкане

отцовых

теней.

тротуары за окнами кафе одиноки

весь день.

мой кот глядит на меня и не уверен, что я такое, а

я смотрю на него и меня радует, что я питаю

то же

к нему…

прочтя 2 номера знаменитого журнала 40-летней

давности, убеждаюсь: та писанина, что была для меня

никудышной тогда

до сих пор

такая

же

и ни один из писателей не протянул.

иногда где-то действует

некая странная

справедливость.

иногда

нет…

начальная школа была первым пробужденьем грядущего

долгого

ада:

встреч с другими существами, такими ж кошмарными,

как и мои

родители.

а такое я не считал

возможным…

когда я получил медаль за Приемы С Оружием на

военной переподготовке

меня вовсе не интересовал

выигрыш.

меня вообще ничего особо не интересовало, даже

девчонки казались дичью дурной

для охоты: слишком много ради слишком

малого

по ночам перед тем, как заснуть, я часто раздумывал, что

буду делать, кем стану:

грабителем банков, пьянчугой, нищим, идиотом, обычным

трудягой.

останавливался на идиоте и обычном трудяге, это

казалось удобнее, чем что бы то ни было

прочее…

лучше всего в почти-голоде и недоедании – это

когда наконец

поешь

так прекрасно и вкусно и

волшебно.

питаясь 3 раза в день всю жизнь люди

никогда на самом деле не

вкушали

еды…

люди странные: их постоянно злит

банальщина,

а крупные вопросы

вроде

полнейшей растраты жизни впустую

они вроде едва

замечают…

о писателях: я обнаружил, что большинство

плавает кучно.

у них школы, учреждения,

теории.

группы собираются и борются друг с

дружкой.

есть литературная политика.

есть игрища и

обидки.

я всегда считал, что писать —

профессия одинокая.

до сих пор так считаю…

животных никогда не заботят ни

Рай, ни Ад.

меня

тоже.

может, поэтому

мы

с ними ладим…

когда попадаются одинокие люди

я вскоре начинаю понимать, почему

другие держатся от них

подальше.

и то, что было бы

для меня

благословеньем

для них —

кошмар…

бедный бедный Селин.

написал всего одну книгу.

про остальные не стоит.

но что это была за книга:

Voyage au bout de la nuit[9].

она вытянула из него

всё.

кинула его шибаться

придурком

мотаться в

тумане

случайности…

Соединенные Штаты – очень странное

место: достигли своего пика в

1970-м

и с тех пор

с каждым годом

деградируют

на 3,

пока сейчас

в 1989-м

не наступил 1930-й

в том, как

всё делается.

не нужно ходить в кино

чтобы посмотреть фильм

ужасов.

рядом с почтой, откуда я отправляю

свои работы,

есть психушка.

я никогда не бросаю машину возле почты,

паркуюсь перед психушкой

и иду пешком.

прохожу мимо дурдома.

некоторым не таким безумным разрешается

выходить на крыльцо.

они сидят там, как

голуби.

я чувствую, что мы с ними

родня.

но рядом не сажусь.

прохожу мимо и бросаю свои работы

в щель ящика первого класса.

вроде как знаю, что

делаю.

иду обратно, смотрю на них и

не смотрю на

них.

сажусь в машину и

уезжаю.

машину водить

мне позволено.

я веду ее до самого своего

дома.

заезжаю на дорожку,

думая,

что же это я делаю?

вылезаю из машины

и один из моих 5 котов подходит ко

мне. прекрасный он

парень.

я нагибаюсь и глажу

его.

и тогда мне хорошо.

я в точности то, чем и должен

быть.

стая

снова собаки за старое; скачут и

рвутся, отступают, кружат, потом

бросаются вновь.

а я уже подумал было, что с этим покончено,

подумал, что они

забыли; а их только

больше.

а я стал старше,

теперь-то

но собаки

не стареют

и, как всегда, дерут не только

тело, но и

разум, и дух.

теперь

окружили меня

в этой самой комнате.

они не

красивы; они – адские

псы.

и тебя они

отыщут

хоть ты теперь

и один

из них.

вопрос и ответ

он сидел голый и пьяный в комнате летней

ночи, ковыряясь кончиком ножа

под ногтями, улыбаясь, размышляя

о письмах, какие получил

где говорилось, что

от того, как он жил и писал об

этом —

держало их на плаву, когда

все казалось

поистине

безнадежным.

положив нож на стол, он

щелкнул по нему пальцем

и тот завертелся

мигающим кружком

под лампой.

кто, к дьяволу, придет и спасет

меня? – подумал

он.

и когда нож перестал вращаться

ответ явился:

тебе придется

спасать себя самому.

по-прежнему улыбаясь,

а: он закурил

сигарету

б: он налил

себе

еще

в: щелкнул по ножу

еще

раз.

письмо почитательницы

я читаю вас уже очень давно,

сейчас только что уложила Малыша Билли в кроватку

он подцепил где-то 7 гадких клещей,

я – 2,

мой муж Бенни – 3.

некоторым нравятся жучки, а кто-то их

не выносит.

Бенни пишет стихи.

он был в одном с вами журнале

разок.

Бенни – величайший писатель на свете

только он с норовом.

однажды устроил чтения, а кто-то

засмеялся над одним его серьезным стихотворением

и Бенни вытащил свою штуковину прямо

там

и нассал на сцену.

говорит, что вы пишете хорошо, но не

смогли бы носить его яйца и в бумажном

кульке.

в общем, я сегодня наготовила ЦЕЛУЮ КАСТРЮЛЮ

КОНФИТЮРА,

мы все тут просто ОБОЖАЕМ конфитюр.

Бенни вчера потерял работу, сказал своему

начальству, чтоб то засунуло ее себе в жопу

но я свою сохранила тут у нас в

маникюрном салоне.

знаете, педики ходят сюда делать себе

маникюр?

вы ведь не педик, а, г-н

Чинаски?

в общем, мне просто захотелось вам написать.

ваши книги здесь читают и

читают.

Бенни говорит, что вы старый пердун, вы

пишете довольно неплохо, но что вы

не смогли бы носить его яйца в

бумажном кульке.

вам нравятся жучки, г-н Чинаски?

по-моему, конфитюр уже остыл, и его

можно есть.

поэтому до свидания.

Дора

держитесь за животики

будет неплохо свалить

отсюда,

просто уехать,

хлоп и всё, удрать от

воспоминаний об этом

и все

такое,

но в том, чтоб остаться, тоже есть

своя прелесть:

все эти малютки,

считающие себя

горяченькими штучками

а теперь живут в грязных

квартирах

с нетерпением ожидая

следующей

серии

какой-нибудь Мыльной Оперы,

и все эти парни,

те, что в самом деле

думали

будто у них

получится,

ухмылялись, бывало, в

Выпускном Альбоме своими

гладкокожими

рожами,

теперь они

лягаши,

секретари-машинисты,

управляющие

бутербродных лотков,

конюхи,

плюхи

в пыли.

хорошо оставаться

рядом

чтоб посмотреть, что

будет со

всеми

прочими – только

когда пойдешь в

ванную,

избегай

зеркала

и

не смотри

что

смываешь.

кончен

мяч вылетает на

базу, а я его

не

вижу.

мой средний уровень упал до

231

мелочи вечно

раздражают меня

и я не могу спать

по ночам.

«ты еще вернешься,

Хэрри», – говорят мне

товарищи по команде.

а сами ухмыляются и

втайне

довольны.

меня услали на скамью ради

22-летнего

пацана.

он смотрится хорошо:

сила, быстро отбивает

прямые.

«стать тренером не думал?» —

спрашивает управляющий.

«нет, – отвечаю, – а

ты?»

когда приезжаю домой, жена

спрашивает: «в основной состав

сегодня попал?»

«не-а».

«не волнуйся, он тебя

введет».

«нет, не введет. я буду

на замене до конца

сезона».

захожу в ванную и

смотрю в

зеркало.

я не 22-летний

пацан.

достает, что это

вроде произошло

в одночасье.

один вечер я был хорош.

на следующий,

кажется, я уже

кончен.

выхожу из ванной

и моя жена говорит:

«не волнуйся, тебе надо всего лишь

немного

отдохнуть».

«я тут уже думал податься

в тренеры», – говорю

ей.

«ну да, – отвечает она, – а потом,

спорим, из тебя выйдет

хороший управляющий».

«ну еще б, черт возьми, – говорю я, – по телику

есть что-нибудь?»

ноль

темный привкус во рту, шея затекла, ищу

свой звуковибратор, музыка у меня по радио недужна,

ветры смерти просачиваются в тапочки, а

сегодня в почте ужасное письмо от бледной не-

души

которая требует зайти повидаться со мной

в награду, утверждает она, за то, что отвезла меня домой

с пьянки в Пасадине

20 лет назад.

к тому ж одна кошка насрала сегодня утром

на коврик

а в первом заезде, на который я поставил днем

лошадь скинула жокея

у самых ворот.

внизу

у меня висит большое фото Хемингуэя

вдрабадан пьяного еще до полудня в Гаване, валяется

на полу

раззявив рот, большое брюхо пытается вывалиться

из рубашки.

мне так же, как этому фото, а я даже не пьян.

может,

в этом-то и беда.

в чем бы ни была она, она есть, и еще хуже – ей

быть бы не надо

поскольку мне всегда везло, мне не надо бы даже

быть здесь

после всего, что я сделал с собой

и после всего, что сделали

мне

надо было пасть на колени перед богами и возносить

хвалы.

я же измываюсь над их добротой тем, что

нетерпелив

с этим миром.

может, чертовски хороший сон на всю ночь вернет меня

к бережному благоразумию.

но в сей миг я обвожу взглядом эту комнату, и, как

и я сам, вся она в беспорядке: вещи сбились

со своих мест, скучены, перемешаны, потеряны,

перевернуты,

а я не могу ничего поправить, не хочу.

может, прожив эти мелочные дни, мы подготовимся

к опасным.

безглазо в пустоту

номер не пройдет, лопух, уже

вырубили свет,

завалили черный ход

а

парадный весь в огне;

твое имя никому не известно;

в опере играют только

в шашки;

городские фонтаны ссут

кровью;

крайности раздраены

а

лучшего цирюльника

вздернули;

вознеслись тусклые души;

картонные – улыбаются;

любовь к навозу единодушна;

номер больше не пройдет, лопух,

могилы опростались на

живых;

последнее – первое,

потеряно – всё;

гигантские псы скорбят в одуванчиковых

грезах,

пантеры приемлют клети;

луковое сердце обындевело,

судьба обнищала.

трубы разума заглушены, ибо

хохотом дураков запружен весь воздух;

победители мертвы

а

новорожденные сражены;

реактивные лайнеры блюют безглазыми в

пустоту;

номер больше не пройдет, лопух, все шло

к этому

с самого начала

и теперь

приехали

и ты его не тронешь не почуешь не увидишь

потому что везде кругом ничего а

ты смотришь вверх или вниз или оборачиваешься

или садишься или встаешь

или спишь или бежишь

номер не пройдет, лопух.

номер больше не пройдет

лопух лопух лопух

и

если ты этого еще не понял

меня не удивляет

а

если понял, лопух, удачи

тебе

в темноте

на пути в никуда.

салки

нечего ловить в

Амстердаме;

сыру не нравится

блоха;

центральный нападающий

поворачивается

бежит назад

в своей дурацкой

форме,

подгадал

тютелька в тютельку:

мяч и человек

встречаются как

одно

он

ловит его в перчатку

точно

в одном ключе со

вселенной;

нечего ловить в

восточном

Канзас-Сити;

и

вы заметили

как

мужики стоят

бок о бок

у писсуаров,

хорошо натасканные в этом

действии,

глядя прямо

перед собой;

центральный нападающий

запускает его

в

подсекающего

который пожирает глазами

бегунов;

солнце ныряет

вниз

а где-то

старуха

открывает окно

смотрит на

герань,

идет за чашкой

воды;

нечего ловить в

Нью-Йорке

или

в выражении

глаз

человека

сидящего на

стуле

напротив

вас

он

собирается

задать вам

кое-какие

вопросы

кое о

чем

особенно

о том

что

делать

когда нечего

ловить.

жил-был сейчас

тогда ладно, раскаты грома в полночь, смерть на

площади.

ботинки мне нужно почистить.

пишущая машинка у меня молчит.

я пишу это ручкой

в старой желтой

тетрадке

опираясь

спиной на стенку

за

кроватью.

Хемингуэй сказал: «это больше не

придет».

и вслед – дуло

в

рот.

не писать – не хорошо

но пытаться писать

когда не можешь —

еще хуже.

эй, мне есть чем оправдаться:

у меня ТБ и

антибиотики отупляют

мозг.

«ты снова будешь писать, – уверяют

меня люди, – ты станешь

лучше, чем

прежде».

приятно слышать.

но машинка молчит

и глядит на

меня.

а тем временем, каждые две или три

недели

почта приносит мне письмо от поклонников

где говорится, что

конечно же

я наверняка

величайший писатель

на свете.

но

машинка молчит

и глядит на

меня….

сейчас едва ли не

самое странное время

в моей

жизни.

я должен изобразить

Лазаря

а не могу даже

ботинок

почистить.

Центровой Билли

его бывало звали

«Центровой» Билли.

у «Центрового» были

длинные руки

и он размахивал ими

самозабвенно

и с большой

силой.

если ты дрался с

«Центровым» Билли

то никогда не знал

откуда прилетят

тумаки: «Они прилетают

из Центра…»

«Центровой» однажды поднялся

до самого

4-го места в своей весовой

категории,

а потом вылетел

из первой

десятки.

затем опустился до

6-раундовых боев,

затем до 4.

тумаки по-прежнему

шли из

Центра

но уже можно было

засечь их

на подлете.

затем он стал просто

спарринговым

партнером.

последнее, что я слышал о нем:

он уехал

из города.

сегодня я чувствую себя

«Центровым» Билли,

сидя вот в этом

синем садовом кресле

под

каштаном,

наблюдая, как

соседский мальчуган

кидает

баскетбольный мяч,

делает несколько

хитрых шажков

вперед

и забрасывает

мяч

в

кольцо

над

воротами в

гараж.

я только что принял

свои

пилюли.

на счет 8

с кровати

я наблюдаю за

3 птицами

на телефонных

проводах.

одна

улетает.

за ней

другая.

остается одна,

затем

и она

исчезает.

моя машинка

тиха, как

надгробие.

и я

вынужден наблюдать

за птицами.

просто подумал

тебе

сообщить,

ебила.

больной

быть очень больным и очень слабым – очень странная

штука.

когда все силы уходят на то, чтоб добраться

от спальни до ванной и обратно, это похоже на

шутку, только

не смешно.

снова в постели, вновь размышляешь о смерти

и приходишь

все к тому ж: чем ближе к ней

тем менее она

грозна.

у тебя много времени на исследование стен

и снаружи

птицы на телефонных проводах приобретают большое

значение.

а еще есть телевизор: мужики играют в бейсбол

день за днем.

никакого аппетита.

еда на вкус как картон, от нее

ты больной, более чем

больной.

женушка продолжает настаивать, чтобы ты

поел.

«доктор сказал…»

бедная милаха.

и кошки.

кошки запрыгивают на постель и смотрят на меня.

глазеют, потом

спрыгивают обратно.

что это за мир, думаешь ты: ешь, работай, ебись,

умирай.

к счастью, у меня заразное заболевание: никаких

посетителей.

на весах 155, скинул с

217.

я похож на узника концлагеря.

я

он и есть.

и все же – повезло мне: одиночеством упиваюсь, я

никогда не буду скучать по толпе.

я мог бы прочесть великие книги, но великие книги меня

не интересуют.

сижу в постели и жду, чтобы вся эта штука сдвинулась

с места

туда или

сюда.

как и все

остальные.

всего один Сервантес

всё без толку, я должен признать,

у меня первый настоящий

писательский застой

за более чем

5 десятков лет

печатания на машинке.

у меня есть какие-то отговорки:

я долго

болел

и мне уже почти

70.

а когда вам уже почти

70, вы ни на минуту не забываете о

возможности

сыграть в ящик.

но мне не дает расслабиться

тот факт, что

Сервантес

написал самую великую свою работу

в 80

лет.

но сколько

Сервантесов

вокруг нас?

я избалован тем, как

легко и просто создавал

всякое,

а вот теперь этот

жалкий

запор.

и теперь

в этом духовном запоре, я

стал очень несдержан,

наорал на жену

дважды на этой неделе,

один раз хрястнул стаканом

в раковину.

поганая форма,

нервы ни к черту,

скверный

стиль.

мне следует принять этот

писательский затор.

черт, да мне повезло, что я еще жив,

повезло, что у меня нет

рака.

мне повезло в сотне

разных смыслов.

иногда ночью

в постели

в час или два

я начинаю думать о том

до чего мне повезло

и эти мысли не дают мне

спать.

ладно, я всегда писал

эгоистично, то есть чтобы ублажить

самого себя.

записывая всякое, я

мог лучше

с ними сживаться.

теперь же это

прекратилось.

я вижу как другие старики с палочками

сидят на лавочках автобусных остановок,

неподвижно глядят прямо на солнце и

ничего не видят.

и я знаю, есть и другие

старики

в больницах и домах

призрения

сидят, выпрямившись, на

кроватях

кряхтят на

подкладных суднах

смерть ерунда, брат,

вот жизнь —

она трудная.

писать было моим кладезем

юности,

моей шлюхой,

моей любовью,

моей рулеткой.

боги избаловали меня.

однако, смотрите: мне до сих пор

везет,

поскольку писать о

писательском застое

лучше, чем не писать

вообще.

то, что я знал мертвых

то, что я знал мертвых и теперь сам

умираю

пока они грузят ложками сакоташ с

лапшой

в черепушки

и всё им

уже без разницы.

то, что я знал мертвых и теперь сам

умираю

в мире, давно

ушедшем

оставлять всё —

чепуха.

любить – тоже

было чепухой.

то, что я знал мертвых и теперь сам

умираю

пальцы, исхудавшие до

кости,

не возношу

никаких молитв.

то, что я знал мертвых и теперь сам

умираю

умирая

я знал мертвых

здесь, на земле

да и в других местах;

один теперь,

один тогда,

один.

вы пьете?

выдохся, на мели, старая желтая тетрадка

снова извлечена

я пишу в постели

как и в прошлом

году.

к врачу пойду

в понедельник.

«да, доктор, слабость в ногах, головокружение, головные

боли и спина у меня

ноет».

«вы пьете? – спросит он. —

зарядку

делаете, витамины

принимаете?»

по-моему, я просто болен

жизнью, теми же самыми застойными, однако

нестойкими

факторами.

даже на скачках

я смотрю, как мимо пробегают лошади

и это кажется

бессмысленным.

я ухожу рано, купив билеты на

оставшиеся заезды.

«уже уходите?» – спрашивает кассир

тотализатора.

«да, это скучно», —

отвечаю я.

«если считаете, будто скучно

там, – сообщает мне он, – вам бы здесь

посидеть».

вот я и здесь

возлежу на подушках

опять

просто старикан

просто старый писатель

с желтой

тетрадкой.

что-то

идет по

полу

ко

мне.

о, это просто

мой кот.

на сей

раз.

«Д»

врач коллекционирует произведения искусства

и журналы у него в приемной —

Высокохудожественные

у них плотные обложки, глянцевые страницы

и крупные цветные

фотографии.

секретарша выкликает мое имя, и

меня вводят в приемную, где

стены украшены картинами

и схемой человеческого

тела.

входит врач: «как ваши

дела?»

не очень, думаю я, иначе меня б здесь

не было.

«так, – продолжает он, – меня удивляет

биопсия, я этого не

ожидал…»

врач – лысый, дочиста выскобленный

розовый парниша.

«я почти всегда могу определить по одному лишь

внешнему виду; на этот раз я

промахнулся…»

он замолк.

«дальше», – говорю я.

«ладно, скажем так: существует

4 типа рака – А, Б, Ц, Д.

так вот, у вас

Д.

и если б у меня был рак, я бы предпочел

ваш тип:

«.

доктор ввязался в крутой бизнес

но платят

хорошо.

«ну что ж, – говорит он, – мы его просто выжжем,

лады?»

я растягиваюсь на столе, а у него в руках

инструмент, я чувствую его жар

опаляющий воздух

но еще

я слышу и жужжание

вроде дрели.

«сейчас все кончится, и

моргнуть не успеете…»

маленькое образование – прямо внутри

моей правой ноздри.

инструмент касается его

и

комнату наполняет запах

жженой плоти.

затем врач останавливается.

потом начинает

заново.

боль есть, но она острая и

сосредоточенная.

он опять

останавливается.

«теперь

еще раз, чтобы

почистить

хорошенько».

он вновь включает

инструмент.

на сей раз боль самая

сильная.

«ну вот…»

все кончено, не нужны никакие повязки,