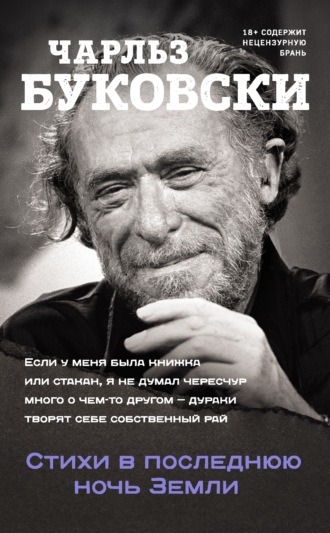

Стихи в последнюю ночь Земли

послушайте, – сказал я, – просто придвигайте стул

и садитесь за

машинку.

никакого интервью? – спросил он.

нет, – ответил я.

он

отошел.

лошади уже выходили на дорожку

к следующему заезду.

от разговора с тем молодым человеком

мне стало

худо.

они думали, что писательство

имеет что-то общее с

политикой этого

занятия.

они просто не

достаточно сошли с ума

у себя в голове

чтоб сесть за

машинку

и выпустить слова

с треском.

они не хотели

писать

они хотели

преуспеть в

писательстве.

я встал и пошел

делать ставку.

нет смысла позволять небольшому

разговору

портить себе

весь день.

плеск

тупые,

Господи Боже,

до чего некоторые люди тупые

можно слышать, как они

плещутся в

своей тупости

а глаза их

таращатся из

голов.

при них

почти все их

детали: руки, ноги,

уши, ляжки, локти,

внутренности, ногти,

носы и так

далее

но

ничего в них

нет

однако

они способны

разговаривать,

строить предложения —

но у них изо ртов

выходят лишь

заплесневелейшие

понятия, искаженнейшие

поверья,

они хранилища

всех очевидных

глупостей

которыми

нафаршировали

себя

и мне больно

смотреть на них

слушать их

мне хочется

убежать и спрятаться

мне хочется

избежать их всеобъемлющего

ничтожества

нет

фильма ужасов

хуже,

убийства

настолько

нераскрытого

но

мир

продолжается

и они

продолжаются

тупо

круша

мои кишки

вдрызг.

в потемках

иными ночами не спишь.

конечно

3 или 4 кошки на кровати

тут не помогут.

моя жена любит приносить их

снизу

но

дело не всегда в кошках, едва

ли в чем-то вообще дело,

скажем,

перерабатываешь системы ставок на лошадей в

мозгу, или луна холодная,

спина чешется,

мысли о смерти там,

снаружи

с той стороны жалюзи

или

я думаю всякое славное о своей

жене, она такая маленькая

под этим одеялом, маленький

комочек и всё

(смерть, возьми меня первым, пожалуйста,

этой даме нужно нежное пространство

покоя

без меня).

потом пароходная сирена воет из

гавани.

я отрываю голову от подушки, растягиваю

свою толстую шею, вижу

часы:

3:36 утра.

это всегда делает свое дело: посмотреть на

часы.

к 3:45 я уже сплю, совсем

как кошки, совсем как моя

жена,

а жалюзи прикрывают нас

всех внутри.

Селин с тростью и корзинкой

сегодня вечером я ничто

я разобщился со стенами

я видал голов слишком много, рук, ног,

голосов слыхал слишком много,

я утомлен протяженностью,

вся музыка – музыка старая,

ничего не колышется в воздухе.

у меня на стене фотография

Селина,

у него в руке трость,

несет корзинку,

одет в пальто, оно для него тяжеловато,

длинная прядь спадает на лицо,

его ошеломила жизнь,

псы оторвались на нем,

оно было наверное чересчур

очень уж чересчур.

он идет через лесок,

этот врач,

этот печатник слов,

хочет он лишь умереть,

а больше ничего не хочет,

а фото его – на стене

а сам он мертв.

этот год

1988-й

все эти месяцы

несли

в себе ужасность

которой раньше я

не ощущал.

я закуриваю сигарету и

жду.

ни больше, ни меньше

редактор, критик, ханжа, остроумец:

чего ожидаешь ты от меня

теперь когда моя юность

утекла и даже средние

годы

ушли?

я ожидаю того чего всегда

ожидал:

крепко сбитой строки

и чуть-чуть

подмоги

богов.

когда смыкаются стены

сказать должно быть

больше

а не

наоборот.

каждый день до сих пор —

молот,

цветок.

редактор, критик, ханжа, остроумец:

в могиле нету

зеркал.

и я по-прежнему – вот эта

машинка

эта бумага

и все прочие

итакдалии.

потерянные и отчаявшиеся

было славно мальчишкой в темном кинотеатре,

войти в мечту казалось гораздо легче

в ту пору.

мне нравились фильмы про французский Иностранный

легион

больше всего а было их множество

в ту пору.

мне нравились форты, и песок, и

потерянные и отчаявшиеся люди.

эти люди были храбрецы и у них прекрасные

глаза.

я никогда не встречал таких людей

в своем квартале.

соседи были сгорбленными и

жалкими и злыми и

трусливыми.

я собирался вступить во французский Иностранный

легион.

сидел в темных кинотеатрах и был

одним из них.

мы сражались много дней без пищи

и почти совсем без

воды.

потери ужасающи.

наш форт окружили, нас оставалось

очень немного.

мы прислоняли наших погибших товарищей к бойницам с

ружьями наведенными на

пустыню

чтоб арабы думали будто не

поубивали многих из нас

иначе нас бы

взяли штурмом.

мы перебегали от мертвеца к мертвецу

стреляя из их винтовок.

сержанта нашего ранили

3 или 4 раза но

он по-прежнему командовал нами

выкрикивая приказы.

потом еще больше нас погибло с честью, потом

нас осталось только двое

(один из них сержант) но мы

продолжали сражаться, затем у нас кончились

патроны, арабы карабкались на стены

по лестницам и мы спихивали их обратно

прикладами винтовок но все больше и больше

их лезло через край, их

было слишком

много нам

конец, ни шанса, но тут раздавался звук

ГОРНА!

идет подкрепленье!

свежее и отдохнувшее на громоносных

конях!

они кидались в атаку скопом через пески,

сотнями

в яркой и ослепительной форме.

арабы кубарем скатывались со стен

бежали к своим лошадям спасая

жизни

но почти все они были

обречены.

затем сержант, познав победу, умирал

у меня на руках,

«Чинаски, – говорил он мне, – форт

наш!»

слабо улыбался, голова откидывалась назад и

нет его.

потом я опять оказывался дома

снова в своей комнате.

сгорбленный, жалкий и злой человек

входил к себе и говорил:

«марш на улицу стричь газон.

я вижу, как травинки торчат!»

снаружи, во дворе

я толкал косилку по той же самой траве

еще раз

туда-сюда

туда-сюда

не понимая, почему это все храбрые люди с

прекрасными глазами так далеко отсюда,

спрашивая себя, будут ли они еще там

когда я к ним приеду.

задира

вообще-то, я и впрямь считаю, что

мой отец был

безумен,

как он водил

машину,

давя на клаксон,

матеря пешеходов;

как он влезал в

яростные разборки

в общественных местах

из-за самых

обыденных происшествий;

как лупил

своего единственного ребенка

почти ежедневно

по малейшему

поводу.

конечно, драчуны

иногда встречают своих

одолетелей.

помню, однажды

захожу домой

а мать

говорит мне:

«твой отец побывал

в ужасной

драке».

я пошел искать его,

и нашел

на унитазе

в ванной с

открытой

дверью.

лицо его было сплошной массой

синяков, рубцов,

глаза заплыли

от фингалов.

у него даже рука была

сломана

и в гипсе.

мне было 13 лет.

я стоял и смотрел

на него.

я смотрел на него

довольно долго.

затем он заорал:

«какого черта

вылупился?

тебе что

за беда?»

я еще немного на

него посмотрел,

потом

отошел.

должно было

пройти 3 года

прежде

чем я сшиб его

на

задницу, и никакой

беды

мне

с этим.

нытики

некоторые

перемалываются

делая свое

несчастье

решающим

фактором

существования

до тех пор

пока наконец

не становятся

просто

автоматически

несчастными,

а их

подозрительные

расстроенные

оскаленные

самости не

перемалываются

дальше

и

пуще

и

ради

и

сквозь

одно

утешение

им

повстречаться

с другим

несчастным

человеком

или

создать

его.

подойди поближе и ни шиша не увидишь

в наше время

я знаю пару мужиков

которые вроде бы

влюблены

а их дамы относятся к

ним

с безразличием или

того хуже.

этих мужиков сжирает

их

злосчастье, не могут

выкарабкаться из своей

передряги.

со мной тоже

было

так,

только

гораздо

хуже:

я был очарован и

обольщен

казеиновыми каргами,

подонистыми проблядьми,

зачаточными проститутками,

подгульфичными

мадамами —

все уличные

мегеры

вселенной

находили меня,

а я

находил их

мудрыми

остроумными и

прекрасными

в ту пору.

только после того как

мне немного повезло с

расстояньем и временем

я сумел

осознать

что

эти дамы

были даже ничтожней

ничтожества.

поэтому

теперь

когда эти мужики

рассказывают мне свои грустные

байки

я ничего не могу

сказать

поскольку для меня

их женщины выглядят

как

подгульфичные

карги,

зачаточные

пробляди,

бордельные

мадамы

и

подонистые

проститутки,

не говоря уж

о херкусачих

мегерах.

какова их

вероятней

всего

и суть.

правда-то

правда,

однако

в мелкие

крошечные и

редкие

мгновения

я спрашиваю себя

чем

казался

я сам

своим

дамам?

побирушки

бедные

на большой трибуне

играют на

ежедневные двойные пари

экзакты

на 6

на 9

у них кошмарные

работы

или

никакой работы вообще

приходят сюда

трепаными

за еще одной

трепкой.

сношенные башмаки

рубашки без

пуговиц,

линялая и мятая

одежонка —

заглохшие глаза,

они —

немытые

нежеланные

побирушки

большой трибуны.

и пока разворачивается один заезд

за другим

из них дежурно

высасывают

деньги и

надежду

потом

заканчивается

последний

и немногим

остается

винная

лавка

чуть-чуть принять

и купить

лотерейный

билет.

а

остальным:

ничего.

побирушки

большой трибуны.

у Государства

все

получится.

у ипподрома

все

тоже

получится

благодаря

Дням Живых

Мертвецов.

что ж,

лошадки

красивы

все равно.

старый игрок

на нем те же штаны

тот же пиджак

те же ботинки

изо дня в день.

рубашка не заправлена.

ботинки без шнурков.

волосы – седы и

нечесаны.

лысеет.

медленно подходит сделать

свои ставки, затем

медленно возвращается на

место.

смотрит каждый заезд

бесстрастно.

залип на одной лишь

невозможности.

так устал.

старый игрок.

небеса, горы,

музыка – ему ничто

не важно.

залип на

невозможности.

начало заезда

кое-кто из старых богатеев до сих пор добирается до

стоянки «Скакового клуба Санта-Аниты»

и старые богатеи до сих пор покупают «кадиллаки» —

а он свой «кэдди» уже едва водит —

и служитель помогает им обоим

выбраться из него.

он жирен и приземист, белотел, с

веселенькими голубыми глазками, а она выше него

ростом,

держится с достоинством, но тупа, и спина у нее

согбена.

дорого одетые

оба движутся ко входу в

«Скаковой Клуб»

где и проглатываются навсегда

а труба зовет к столбу

и лошадь номер один выступает

на дорожку

прекраснее всех людей

прекраснее всего мира

и

начинается.

временами

по временам я до сих пор рассматриваю возможность

гикнуться: выхлоп, окно

19-го этажа, 3 квинты виски за 4 часа или

впечататься на 85 миль/ч в бетонный

блок.

первая мысль о самоубийстве пришла в мои 13 и

осталась со мной с тех пор

во всех косячных обломах:

иногда я скорее придуривался – мелкие незначительные

репетиции;

в другие разы

действительно старался что есть мочи

убить себя.

однако теперь она никогда не безоглядно рьяна, больше

как

выбор: сходить в кино или

нет, купить ли новую пару

башмаков.

на самом деле годы проходят и мысли о самоубийстве

почти полностью

отмирают.

потом

внезапно

возвращаются, типа:

слушай сюда, малыш, давай-ка еще

разок.

и когда возвращается, она довольно

убедительна

хотя не столько в уме (как в

старину), а как ни странно самоубийство подкарауливает

в неподходящих уголках,

в загривке или

сразу под подбородком

или вдоль рук словно рукава

свитера…

раньше било под дых, теперь это почти как

подцепить

сыпь.

еду себе в машине включив

радио а оно прыгает на меня и я улыбаюсь

ему

вспоминая прежние дни

когда знакомые думали будто

мои дерзкие сумасбродные выходки происходят из

храбрости…

я буду ездить несколько часов

взад-вперед по чужим улицам в

чужих кварталах

время от времени

осторожно притормаживая

там где на дороге играют

дети.

буду парковаться

заходить в кафе

пить кофе

читать газеты.

я буду слышать голоса беседующие о

смехотворных и скучных

делах.

буду возвращаться в машину

ехать дальше

и мгновенно

все развеется:

мы все живем в том же самом мире:

придется платить за бензин, покупать

новые очки для чтения, понадобится

новая шина

левая задняя

и по-моему я сбрасывал мусор соседу

в бак.

нормально быть снова нормальным и

когда заезжаю к себе

крупная белая луна улыбается мне

сквозь ветровое стекло

вечера.

ставлю на тормоз, выхожу, запираю дверцу

машины, столетия печали, радости и

равновесия пройдут со мной к дверям

я вставлю ключ

отопру

зайду внутрь

в который раз избежав

неизбежного, подойду к

кухонному шкафчику за

бутылкой

отпраздновать

это

или

что бы там ни было,

не было,

будет,

не

будет —

как вот

сейчас.

воздушные шарики

сегодня застрелили парня

продававшего шарики

на перекрестке.

машины поставили на

обочине

и подозвали

его.

он

подошел.

заспорили с ним о

цене

воздушного шарика, хотели, чтоб он

скинул

цену.

он ответил, что не может.

один начал

его обзывать.

второй вытащил пистолет

и выстрелил ему в

голову.

дважды.

он упал

прямо там

на улице.

его шарики забрали,

сказали: «теперь можно устроить

вечеринку», – и

уехали.

есть и другие парни

на том перекрестке, они

в основном торгуют

апельсинами.

они тогда ушли

и на следующий день на

перекрестке их не было

и на следующий

и после.

никого не было.

узнали

я был в аэропорту

стоял в секции прилета

с женой

ждал рейса ее

сестры

тут подошел молодой человек:

«вы не Хенри Чинаски?»

«ну, я…»

«о, я так и думал!»

повисла пауза.

затем

он продолжил: «вы не

представляете, что это

для меня значит!

уму непостижимо!

я прочел все ваши книги!»

«спасибо, – сказал я, – надо мне

быть признательным за своих

читателей».

он назвался и мы

пожали друг другу руки.

«это моя жена», – начал я…

«Сара! – воскликнул он. – Я знаю ее

по вашим книгам!»

еще пауза.

потом:

«я покупаю все ваши книги у Рыжего

в «Барокко»[11]…

до сих пор в голове не укладывается, что это

вы!»

«так и есть, – рассмеялась моя жена, —

это он!»

«ладно, – произнес он, – оставлю вас

в покое!»

«Рыжему привет».

тут молодой человек

отвалил.

«нормальный он был, – сказал я, —

обычно я их не

перевариваю».

«сам же сказал, надо

быть признательным за своих

читателей».

«не то слово, к черту…»

тут подкатили самолет ее сестры

и мы задвигались вместе с остальными

навстречу тем кого знаем мы и тем

кто знает

нас.

они и мы

все они сидели на парадной веранде

беседовали:

Хемингуэй, Фолкнер, Т. С. Элиот,

Эзра Паунд, Гамсун, Уолли Стивенз,

э. э. каммингз и кое-кто еще.

«послушай, – сказала мать, – ты не можешь

попросить их умолкнуть?»

«нет», – ответил я.

«они несут чушь, – сказал

отец, – им бы на работу

устроиться».

«у них есть работа», – ответил

я.

«карман шире», – сказал отец.

«вот именно», – сказал

я.

тут внутрь ввалился

Фолкнер.

нашел виски в

буфете и вышел с

бутылкой.

«ужасная личность», —

сказала мать.

потом встала и выглянула

на веранду.

«с ними какая-то женщина, —

сказала она, – только похожа на

мужчину».

«это Гертруд», – сказал

я.

«там еще один парень мускулами

играет, – сказала она, – говорит, что

завалит любых

троих».

«это Эрни», – сказал

я.

«ион, – отец ткнул в мою сторону, —

еще хочет быть какони!»

«это правда?» – спросила мать.

«не как они, – ответил я, – а

с ними».

«найди себе, черт возьми, работу», —

сказал отец.

«заткнись», – ответил я.

«что?»

«я сказал «заткнись», я слушаю

этих людей».

отец посмотрел на свою жену:

«это не мой

сын!»

«надеюсь», – сказал я.

Фолкнер опять ввалился

в комнату.

«где телефон?» – спросил

он.

«за каким чертом?» – спросил

отец.

«Эрни только что вышиб себе

мозги», – ответил тот.

«видишь, что бывает с такими

людьми?» – завопил отец.

я поднялся

медленно

и помог Биллу

отыскать

телефон.

удача – не дама

будучи полуюным, я рассиживал по барам

набравшись по уши

думая, будто со мной может что-то

произойти, в смысле, я пробовал дам:

«эй, детка. слушай, золотой берег

плачет по твоей красоте…»

или что-нибудь вроде.

их головы никогда не поворачивались, они смотрели

перед собой, прямо вперед,

скучая.

«эй, детка, слушай, я

гений, ха ха ха…»

безмолвные перед зеркалом бара, эти

волшебные создания, эти скрытные сирены,

большеногие, рвущиеся наружу из своих

платьев, на кинжальных

каблучках, в серьгах, с клубничными ртами,

просто сидели себе, сидели,

сидели себе.

одна заявила мне: «ты мне

наскучил».

«нет, детка, ты все поняла

наоборот…»

«ох, заткнись».

затем входил какой-нибудь хлыщ, какой-нибудь приятель

опрятный в костюмчике, с карандашными усиками,

при бабочке;

он был худощав, легок, утончен

и так искушен

и дамы щебетали его

имя: «о, Мёрри, Мёрри!» —

или что-то такое.

«привет, девочки!»

я знал, что могу запросто уложить такого

ебунца, но едва ли это имело значение в общем

раскладе вещей,

дамы просто роились вокруг Мёрри

(или что-то такое), а я просто продолжал заказывать

напитки,

деля с ними музыку из автомата

и слушая смех, доносившийся

снаружи.

я спрашивал себя, какие дивные дива

я пропускал мимо, какую тайну

волшебства, то, что знали только они,

и снова чувствовал себя идиотом на

школьном дворе, иногда человек так никогда оттуда

и не выбирается – меченый, с одного взгляда

можно определить

и вот так

меня отторгали,

«я – утраченный лик

Януса», – мог сказать я в какой-то

миг тишины.

разумеется, никто б

не обратил внимания.

они вываливали гурьбой

к машинам, запаркованным на задах

куря

смеясь

чтоб наконец умчаться

к какой-нибудь непревзойденной

победе

оставляя меня

надираться и дальше

в одиночестве

сидя себе

затем рожа

бармена возле

моей:

«ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ!»

его мясистое равнодушное рыло

дешевка в дешевом

свете

чтоб выпить последнюю

выйти к машине-десятилетке

на обочине

влезть внутрь

чтобы поехать очень осторожненько

к своей снятой внаем

комнатушке

вспоминая вновь школьный

двор,

переменку,

как предпоследним берут

в бейсбольную команду,

то же самое солнце светит и на меня

и на них,

а теперь уже ночь,

большинство людей в мире —

вместе.

сигарета висит на губе,

я слышал шум

мотора.

редактор

он сидел на кухне за столом в уголке

читая рукописи сочиняя по краткому отказу

на каждую сажая на место скрепку затем

засовывая страницы обратно в коричневые

манильские конверты.

он читал так час и тридцать пять

минут и не нашел ни единого стихотворения

что ж придется сделать как всегда

и для следующего номера: написать стихи самому и

сочинить имена авторам.

где же талант?

за последние 3 десятка лет поэты

сплющились

напрочь словно читаешь барахло

из дома

недоумков.

но

Рабовски он прибережет

напоследок

Рабовски присылал по 8 или десять стихов скопом

но всегда среди них было одно-два

стоящих.

он вздохнул и вытащил стихи

Рабовски.

медленно прочел их дочитал

встал подошел к холодильнику

вытащил

банку пива хрустнул крышкой снова

сел

заново прочел все стихи все они

были ни к черту даже Рабовски

обосрался.

редактор достал отпечатанный бланк отказа

написал: «должно быть, у вас была скверная

неделя».

засунул стихи назад в

бумажный конверт запечатал швырнул

поверх кучи на отправку

потом взял пиво подсел к жене

на кушетку

она смотрела Джонни Карсона

посмотрел с ней

Карсон никуда не годился Карсон знал, что он никуда

не годится но

ему-то деваться было

некуда.

редактор встал с банкой пива и

начал подниматься по

лестнице.

«ты куда?» – спросила

жена.

«в постель спать».

«но еще ж рано».

«черт возьми да знаю я!»

«ну вовсе не нужно так на это

реагировать!»

он зашел в спальню щелкнул

выключателем на стене

маленькая яркая вспышка и

верхний свет