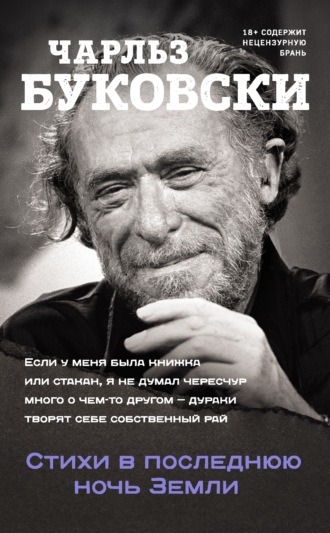

Стихи в последнюю ночь Земли

перегорел.

он сел на край кровати и допил

пиво в

потемках.

увернись и забудь

сегодня на скачках

я стоял один

смотрел под ноги

когда увидел эту

пару ботинок

направлявшуюся прямиком

ко

мне

тут же

я подался

вправо

но он-таки часть меня

сцапал:

«много сегодня

заработал?»

«ага», – ответил я

и смылся.

не очень много лет назад

я стоял бы

на месте

пока эта грешная

душа

разгружала б на

меня свои

порожняки

обссыкая мне день

и чувства

попутно вынуждая меня платить

за то, где позволила

себе присутствовать

в уме своем и в

жизни.

хватит.

однако, сторож я

брату своему.

сторожу от него

себя.

моментальные снимки на бегах

я иду в мужской хезник

двинуть

кишечником,

встаю смыть.

что за черт.

что-то кроваво-темное

падает в

унитаз.

мне 70, я

пью.

побывал на смертном одре

дважды.

нагибаюсь за тем, что

упало…

маленькая горелая

щепка жареной картошки

с

обеда.

пока рано…

херня выпала у меня из

рубашки…

заканчиваю оправку,

выхожу и смотрю

заезд.

моя лошадь бежит

второй

в рывке

к

финишу

25 к одному.

не возражаю.

затем вижу этого парня —

подбегает ко мне,

вечно

небрит, очки

всегда готовы свалиться

с носа,

он меня знает

и, возможно, я знаю

его.

«эй, Хэнк, Хэнк!»

мы трясем друг другу руки, как две

заблудшие души.

«тебя всегда приятно видеть, —

говорит он, – это меня

освежает, я знаю, у тебя

тяжелая житуха

совсем как у

меня».

«еще б, пацан, как

твои дела?»

он рассказывает, что

крупно выиграл

затем

убегает.

на большом табло

над головой

мигают первые ставки

следующего

заезда.

я сверяюсь с программкой

решаю уйти из

клуба,

попытать удачу на

большой трибуне.

все равно

именно там место

трудяге-игроку,

верно?

верно.

экс-идол

я никогда не смотрю телевизор поэтому не знаю

но мне говорили что он играл главную роль в

очень долгом

сериале.

теперь

снимается в эпизодах

я вижу его на бегах почти каждый

день («у меня раньше бабы из всех щелей

лезли», – как-то уведомил меня он).

а люди до сих пор его помнят, называют

по имени, и моя жена часто спрашивает: «ты

видел его сегодня?»

«о да, сукин сын тот еще игрок».

бега – то место, куда ходишь, когда остальная

движуха отмирает.

он до сих пор смотрится знаменитостью – как

ходит и разговаривает, и

не было ни разу, чтоб я встретился с ним без

приятности.

табло мигает.

небо сотрясается.

горы зовут нас домой.

жара

еще одна волна.

сегодня ночью люди сидят пьяные или обдолбанные или

кто-то

сидит у телевизоров

вконец охреневший.

у немногих есть кондиционеры.

соседские собаки и кошки валяются всюду

ждут лучших времен.

а я помню машины сегодня на трассе

некоторые застряли на скоростной полосе

с задранными капотами.

в жару больше убийств

больше домашних ссор.

Лос-Анджелес горит неделю

за неделей.

даже отчаянно одинокие не звонят

и хотя бы поэтому

всё кажется почти

не напрасным:

эти мяучащие голоски сварились до

безмолвия

а я слушаю музыку давно покойного человека

написанную в 19-м

веке.

денег у нас никаких, милая, зато есть дождь

называйте это парниковым эффектом или как угодно

но сейчас дожди просто не те

что были раньше.

я особенно помню дожди

времен депрессии.

денег тогда не было, зато было

обильно дождя.

дождь шел не просто ночь или

день,

дождь ШЕЛ 7 дней и 7

ночей

а в Лос-Анджелесе дождевые стоки

не предназначены для такого количества

воды

и дождь хлестал ГУСТО и

ГАДКО и

СТОЙКО

и СЛЫШНО было, как он колошматит

по крышам и вбивается в землю

водопады его низвергались

с крыш

и частенько случался ГРАД

большие КУСКИ ЛЬДА

бомбили

взрывались

врезались во всё

а дождь

просто никак не

ПРЕКРАЩАЛСЯ

и все крыши текли —

повсюду ставили

сковороды,

кастрюли;

в них громко капало

и их приходилось то и

дело

опорожнять.

дождь захлестывал тротуары

пер через лужайки, карабкался по ступенькам и

входил в дома.

были и тряпки, и кухонные полотенца,

а дождь часто прорывался сквозь

унитазы: кипящий, бурый, бешеный, водоворотный,

и старые машины стояли на улицах,

машины, с трудом заводившиеся даже в

солнечный день,

а безработные мужчины стояли

глядя из окон

на старые машины, умиравшие

словно живые твари

снаружи.

безработные мужчины,

неудачники в неудачное время

были заключены в своих домах вместе с

женами и детьми

и с

домашними питомцами.

питомцы отказывались выходить

и оставляли отходы в

чужих местах.

безработные мужчины сходили с ума

взаперти со

своими некогда красивыми женами.

вспыхивали чудовищные ссоры

когда уведомления о закрытии

падали в почтовые ящики.

дождь с градом, банки фасоли,

хлеб без масла; жареные

яйца, яйца вкрутую, яйца

всмятку, бутерброды с

арахисовым маслом, и по незримой

курице

в каждой кастрюльке.

отец, человек отродясь не хороший

в лучшем случае, бил мою мать

когда шел дождь

а я кидался

между ними,

ноги, колени,

вопли

пока они не

расходились.

«я убью тебя, – орал я

на него. –Ударишь ее еще раз

и я тебя убью!»

«Убери этого сучонка

отсюда!»

«нет, Хенри, ты останешься со

своей мамой!»

все семьи были в

осаде но я считаю что наша

выдерживала больше кошмара чем в

среднем.

а ночью

когда мы пытались уснуть

дожди по-прежнему шли

и вот в постели

в темноте

разглядывая луну напротив

исшрамленного окна

так храбро

сдерживающего

почти весь дождь,

я думал о Ное и о

Ковчеге

и считал, что вот потоп вновь

настал.

мы все об этом

думали.

а затем, вдруг сразу, дождь

прекращался.

он вроде всегда

прекращается

около 5 или 6 утра,

тогда воцарялся мир,

но не совсем тишина

поскольку и дальше всюду

кап

кап

кап

и тогда еще не было смога

и к 8 утра

прорывался

пылающий желтый солнечный свет,

вангоговский желтый —

чокнутый, ослепительный!

и тогда

водосточные трубы

освободившись от потоков

воды

начинали расправляться в

тепле:

ПУМ! ПУМ! ПУМ!

и все вставали

и выглядывали наружу

и кругом лужайки

еще мокрые

зеленее любого

зеленого

и птицы

на лужайках

ЧИРИКАЛИ как ненормальные,

они не ели толком

7 дней и 7 ночей

и устали от

ягод

и

ждали, чтоб червяки

пробрались наверх,

полуутопшие червяки.

птицы выщипывали

их

и заглатывали

целиком; там были

дрозды и воробьи.

дрозды старались

воробьев отогнать

но те,

обезумев от голода,

были мельче и проворней

и получали

свое.

мужчины стояли на крылечках

куря сигареты,

теперь зная

что придется идти

искать

работу

которой наверное

нет, заводить машину

которая наверное не

заведется.

и некогда красивые

жены

стояли у себя в ванных

причесывались,

красились,

пытаясь вновь собрать воедино

свой мир,

пытаясь забыть ту

ужасную грусть, что

объяла их,

прикидывая, что можно

состряпать мужьям на

завтрак.

а по радио

нам говорили что

школа уже

открылась

и

вскоре

я уже

шел туда

обширные лужи на

улицах,

солнце – словно новый

мир,

родители остались в

доме,

я прибыл в класс

вовремя.

миссис Соренсон приветствовала нас

словами: «у нас не будет сегодня

обычной перемены, двор еще

слишком мокрый».

«О-О!» – завыли почти все

мальчишки.

«но мы займемся

на перемене

кое-чем необычным, – продолжала она, —

и будет

весело!»

ладно, всем сделалось интересно

что же это

такое

и двухчасовое

ожидание

показалось долгим сроком

пока миссис Соренсон

ходила по классу

преподавая свои

уроки.

я смотрел на маленьких

девочек, все они выглядели такими

хорошенькими, и чистенькими, и

внимательными,

сидели тихо и

прямо

и волосы у них были

красивы

на калифорнийском

солнце.

затем прозвенел звонок на перемену

и мы все стали ждать

веселья.

тогда миссис Соренсон сказала

нам:

«теперь вот чем

займемся – расскажем

друг другу о том, что делали

во время ливня!

начнем с первого

ряда и пойдем по кругу!

итак, Майкл, ты

первый!..»

что ж, мы все начали рассказывать

свои истории, с Майкла

и дальше, и дальше,

и вскоре поняли, что

все врем, ну, не

совсем врем, но в основном

врем, и некоторые мальчишки

начали хихикать, а некоторые

девчонки стали на них

гадко поглядывать, и

миссис Соренсон сказала:

«ладно, я требую

тут

чуточку тишины!

мне интересно, чем

вы занимались

во время ливня

даже если вам самим

это неинтересно!»

поэтому нам всем пришлось рассказать свои

байки – а байками они

ибыли.

одна девочка сказала что

когда вышла

радуга

она увидела у нее на

конце лицо Бога.

она только не сказала

на каком именно.

один мальчик рассказал как высунул

удочку

из окна

и поймал маленькую

рыбку

и скормил ее своей

кошке.

почти все

наврали.

правда просто была

слишком ужасной и

неловкой, о ней

и не расскажешь.

затем прозвенел звонок

и переменка

закончилась.

«спасибо, – сказала миссис

Соренсон, – это было очень

мило.

а завтра двор

подсохнет

и мы снова

его

задействуем».

почти все мальчишки

закричали ура

а девочки

сидели очень прямо и

тихо,

такие хорошенькие и

чистенькие и

внимательные,

с красивыми волосами

в солнечном свете какого

мир может быть

никогда больше

не увидит.

преступление и наказание

мистер Сэндерсон был директором

моей средней школы

и вроде бы почти

все время

я проводил в кабинете

мистера Сэндерсона

и понятия не имел

за что.

училка отправляла меня вниз

с запечатанным

конвертом.

мистер Сэндерсон открывал

его

читал содержимое

и после этого смотрел на

меня.

«так, опять за

старое!

мы себя просто неможем

вести,

правда?»

он всегда говорил одно и

то же.

мне довольно-таки нравилась мысль

быть гадким

но я и понятия не имел

что я

гадок.

я не возражал

поскольку

думал что

учителя —

придурки

и

мистер Сэндерсон —

придурок

поэтому

возмущаться

было

некому.

само собой и не

родителям

которые были еще тупее

чем

все

остальные.

«ладно, – говорил тогда мистер

Сэндерсон, – ступай в телефонную будку,

закрой дверь

и не выходи, пока я

не

разрешу».

то была такая вот

застекленная телефонная будка с

сиденьицем.

ни разу пока я сиживал там

телефон не

зазвонил.

и внутри было

душно.

там можно было только

размышлять

а размышлять мне

не хотелось.

мистер Сэндерсон это знал.

еще там лежали

журналы

но все они были

скучными,

журналы для

расфуфыренных дам

но я читал их

все равно

и от этого мне и впрямь

становилось паршиво

чего и хотел мистер

Сэндерсон.

наконец

через час-два

он стукал в

дверь своим

кулачищем и орал: «ЛАДНО,

ТЕПЕРЬ МОЖЕШЬ

ВЫЙТИ

И БОЛЬШЕ Я НЕ ЖЕЛАЮ

ТЕБЯ ЗДЕСЬ ВИДЕТЬ!»

но

я возвращался еще

много раз

никогда не зная

за что.

в конце концов

будто отмотав

срок

я вышел из этой

средней школы

и пару

лет спустя

прочел

в газете

что мистера Сэндерсона

осудили

оштрафовали и

посадили в тюрьму

за

растрату

школьных

фондов.

пока я сидел

в телефонной будке

считая ворон

сам с собою

этот сукин

сын

обстряпывал

свои

делишки.

мне захотелось

сходить в

тюрьму

и вывалить

на него

кучу

«Дамского домашнего журнала»

но, конечно же

я не стал.

мне и так было неплохо

от того

что все так

обернулось.

солдат, его жена и бродяга

я был бродягой в Сан-Франциско, но как-то раз умудрился

сходить на симфонический концерт вместе с хорошо

одетыми людьми

и музыка была хороша, а что-то в

публике – нет

и что-то в оркестре

и в дирижере —

нет,

хоть здание и было красивым, а

акустика – безупречной

я предпочитал слушать музыку в одиночку

по радио

и после действительно вернулся к себе в комнату и

включил радио, но

в стену забарабанили:

«ЗАТКНИ ЭТУ ПРОКЛЯТУЮ ХРЕНЬ!»

по соседству жил солдат

со своей женой

он вскоре собирался ехать туда за-

щищать меня от Хитлера, поэтому

я вырубил радио и сразу услышал, как его

жена сказала: «не надо было так».

а солдат ответил: «ЕБАТЬ ЭТОГО ПАРНЯ!» —

и я подумал, что очень мило с его стороны

отдавать такие приказы своей жене.

конечно,

она это так и не выполнила.

как бы то ни было, я никогда больше не ходил на живой концерт

и в ту ночь слушал радио очень

тихо, прижавшись ухом к

динамику.

за войну платишь ее цену, а мир – всегда ненадолго, и

миллионы молодых людей повсюду погибнут

и слушая классическую музыку, я

слышал, как они занимаются любовью, отчаянно и

скорбно, под Шостаковича, Брамса,

Моцарта, сквозь крещендо и кульминацию

и через общую

стену нашей тьмы.

«Отход Бонапарта»

Фредом его звали.

всегда сидел в конце

бара

возле входа

и всегда был там

с открытия до

закрытия.

бывал там больше

меня, а это кое-что да

значит.

никогда ни с кем

не разговаривал.

просто сидел

хлеща стаканами

бочковое пиво.

смотрел прямо перед собой

через весь бар

но ни разу ни на кого

не взглянул.

да, и вот еще

что.

он вставал

время от времени

и шел к

музыкальному автомату

и всегда ставил

одну и ту же пластинку:

«Отход Бонапарта»[12].

играл эту песню

весь день и всю ночь

напролет.

это была его песня,

без базара.

он никогда от нее

не уставал.

а когда бочковое пиво

ударяло ему в голову

он поднимался и крутил

«Отход Бонапарта»

6 или 7 раз

подряд.

никто не знал, ни кто он такой,

ни чем

живет,

лишь то, что он обитал в

гостиничном номере

через дорогу

и был первым посетителем

в баре

что ни день

как только

открыто.

я выкатил предъяву Клайду

бармену:

«слушай, у нас крыша

скоро поедет от этой

его штуки.

рано или поздно все остальные

пластинки

заменяют

а

«Отход Бонапарта»

остается.

что это

значит?»

«это его песня, —

ответил Клайд. —

что, у тебя нет

своей песни?»

ну вот, захожу я в тот день

около часу

и все завсегдатаи

на месте

а Фреда

нет.

я заказал,

затем спросил громко:

«эй, а где

Фред?»

«Фред умер», —

ответил Клайд.

я посмотрел в дальний конец

бара.

солнце пробивалось сквозь

жалюзи

а на последней табуретке

никого

не было.

«ты меня разыгрываешь, —

сказал я, – Фред в

сортире или

еще где».

«Фред сегодня утром

не пришел, – сказал Клайд, – и

я сходил к нему в

номер

а он там

лежит

холодный как

ящик из-под

сигар».

все

затихли.

эти парни все равно

никогда разговорчивыми

не были.

«что ж, – сказал я, – хотя бы

не придется больше

слушать

«Отход Бонапарта».

никто ничего

не сказал.

«пластинка

еще в

машине?» – спросил

я.

«да», – ответил

Клайд.

«ладно, – сказал я, —

крутану ее

еще разок».

я встал.

«стой», —

сказал Клайд.

он обошел стойку,

подошел к

музыкальному

автомату.

в руке

держал

малюсенький ключик.

вставил ключик

в машину

и открыл

ее.

засунул руку внутрь

и

вытащил

пластинку.

затем взял

ее и

сломал

о

колено.

«это была его

песня», – сказал

он.

после чего запер

ящик,

унес сломанную

пластинку

за стойку

и

кинул

в мусор.

название

бара

было

«У самоцвета».

стоял на углу

Креншо и

Эдамза

и теперь его

там уже

нет.

спустившее колесо

колесо спустило на трассе

11 утра

по пути на север

я съехал на

обочину —

небольшая полоска

на краю

шоссе

вытащил домкрат

и

запаску

взялся за

дело

мимо пролетали

пришпоренные тачки

било воздухом и

шумом

сотрясалось все

а сверх

прочего

было

холодно

ледяной

ветер

и я думал

Господи Боже мой, пощади,

у меня получится

эту дрянь починить?

тут самое

место, чтоб

спятить и

бросить все

к чертям.

но я присобачил

новое

колесо,

старое —

в багажник

и вот я уже

снова в

машине

загнал ее

в круговерть

движения

и еду себе

как ни

в чем

не бывало

передвигаюсь дальше

со всеми

прочими

и все мы

в ловушке собственного

мелкого воровства

и собственных

гнусных

добродетелей

я гнал ее

по тяжелой

выехал на скоростную

полосу

нажал на

кнопку

а антенна моего

радио

вспарывала

небо.

о, я был бабник еще тот!

спрашиваешь

себя о

том времени

когда

протыкал женщин насквозь

как маньяк

на свободе

с этим полным

презреньем к

трусикам, кухонным полотенцам,

фотографиям

и всему остальному

снаряжению —

вроде

слияния

душ.

что

ты

пытался

сделать

что

старался

догнать?

все равно что

охота.

сколько

удастся

подстрелить?

на скольких

навалиться?

имена

туфли

платья

простыни, ванные

спальни, кухни

задние

комнаты,

кафе,

питомцы,

клички питомцев,

клички детей;

средние имена,

фамилии, выдуманные

прозвища.

ты доказал что это

легко.

доказал что это

посильно

еще и

еще,

эти ноги задранные

ввысь

за спиной у почти всего

тебя.

или

они сверху

или

ты

сзади

или

оба

на боку

плюс

другие

затеи.

песни по радио.

машины на стоянке.

телефонные голоса.

разлитие

выпивки.

бессмысленные

базары.

теперь ты знаешь

что был всего-навсего

ебливым

кобелем,

слизнем, обернутым вокруг

слизня —

липкие ракушки в

солнечном свете, или

туманными вечерами,

или в темных

потьмах.

ты был

недоумком

природы,

не доказывающим

а

доказуемым.

не мужчиной а

претворяющимся

планом,

не вонзающим

а

пронзаемым.

теперь

знаешь.

тогда

думал что ты

экий

умный чертяка

такая

скотина

такой

бычище

эдакий

гадкий мальчишка

ухмыляясь поверх стакана

с вином

планируя следующий

ход

как же

ты был

никчемен

великий

всадник

Аттила

пружин и

прочих мест

мог бы

проспать это

все

и никто б никогда

о тебе не

спохватился

никогда б

не спохватился

о тебе

вообще.

дремлющий вулкан

бармен у «Муссо»

помнит меня когда

я ходил

в рванине,

бывало

наваливался на стойку

с

худшими и громогласнейшими из

всех женщин

и

мы бывало

пили слишком много

опрокидывали стаканы

становились

гнусными.

теперь

я вхожу

чинно с

интервьюером

кинорежиссером

или каким-нибудь

актером

или

со своей женой

и милым

другом-

двумя.

временами

теперь

я вижу как бармен

смотрит на меня

и я знаю

он думает

про тогда

про то как

было

и я смотрю

на него в ответ

и во взгляде

моем

читается:

я тот же

самый, друг, только

обстоятельства

переменились

а

я

точно таков же.

затем

оборачиваюсь

к

тому

с кем я сейчас

и они

тоже

вроде бы

думают:

ну когда же он

начнет

сходить с ума

сызнова?

ничего

не остается,

друг,

только

пожить

да

увидеть.

занятия по творческому письму

виноват, я ходил на такие однажды

в колледже

и первым делом понял —

я способен взгреть по первое число любую

пару-тройку человек там

зараз

(физически

то есть)

но

разумеется

творчество этим мерять

нельзя.

к тому ж

я заметил что советы преподавателя

что делать

и чего не делать

чтобы стать писателем были

довольно бледным и обыденным барахлом

которое ни к чему б не

привело.

кой-чего из студенческих работ

зачитывалось в классе

и я обнаружил что они до неприличия

неумелы.

я сидел в одиночестве на заднем ряду с

презрительной миной

отмечая далее что

мужики не похожи на мужиков а

бабы не похожи не баб.

опять-таки

так ценить творчество нельзя.

но то что они выдавали на-гора

походило на то

кем они были.

что ж

препод хотя бы ставил мне

пятерки за работы

что я ему сдавал