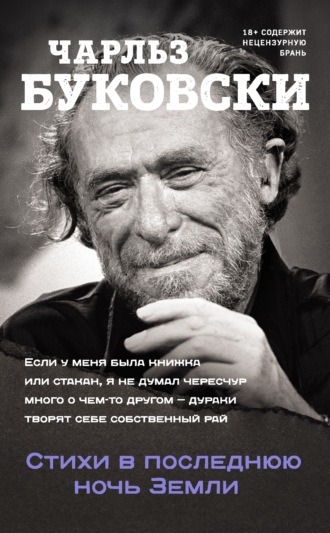

Стихи в последнюю ночь Земли

но я получил общую четверку за

плохую посещаемость.

я также знал что

каждый студент в этом классе

кроме одного

был

творчески обречен.

и даже тому одному

стукнет полтинник

прежде чем на его работу

обратят хоть

малейшее внимание.

немного дольше

чем даже он

сам

ожидал.

прохладный черный воздух

часто из той комнаты, где печатаю, я выхожу на этот

балкончик

а там – ночь

прохладный накат черного воздуха.

я стою в шлепанцах, трусах и майке, посасывая

сигаретку, мне видны завитые тормозные огни

машин на извилистой Портовой трассе.

они всё едут и едут, те огоньки, никогда не останавливаются

и мне воистину непонятно, как жизнь до сих пор здесь

после всех этих столетий, после ада

всех наших ошибок, и нашей малости, и нашей

алчности, нашего

себялюбия, нашей желчности,

жизнь все еще здесь

и мысль об этом странно воодушевляет

меня.

конечно, я слегка обалдел от многих часов

печатания.

а теперь

все та же псина в том дворике вдали слева снова брешет

на меня.

он должен знать этот старый пердун в трусах,

он меня уже должен знать.

я поворачиваюсь и возвращаюсь в комнату, где печатаю.

машинка у меня электрическая она включена и

гудит гудит гудит гудит.

вчера ночью я сделал кое-что очень странное: выдрав из

себя

несколько стихотворений

накрыл машинку чехлом

потом нагнулся и поцеловал ее разок, и сказал:

«спасибо тебе, большое».

после 50 лет в игре я наконец поблагодарил свою

машинку.

теперь я сажусь к ней и ДОЛБЛЮ ЕЕ, не касаюсь

слегка, а ДОЛБЛЮ ЕЕ, хочу это слышать, хочу чтоб она

пустила в ход свои

трюки, она спасала мою жопу от худших баб и

худших мужиков и

худших работ, она размягчала мои кошмары до нежного

здравомыслия, любила меня, когда я опускался ниже

некуда, и из-за нее я

казался себе душою более великой, нежели когда-либо

был.

Я ДОЛБЛЮ ЕЕ Я ДОЛБЛЮ ЕЕ

и знаю, каково им всем было, писателям, когда

катило хорошо, когда катило жарко.

смерть, я оттяпал тебе руки и ноги и

голову.

прости, я знаю, ты просто делаешь то, что

должна

даже той брехливой псине

но теперь

Я ДОЛБЛЮ ЕЕ

ДОЛБЛЮ ЕЕ

и жду.

шакалы

по ходу лет мне вроде бы везло все больше

но теперь эти шакалы

эти налетчики из прошлого появляются вновь как ни в

чем

никогда не

бывало (я не против литературной

критики лишь бы зависть и злоба

не перли насквозь)

и теперь я встречаюсь с шакалами там где

едят и т. д.

некоторые даже подходят к дверям

притаскивая целые семейства – мамаш, папаш,

престарелых тетушек…

шакалы включают свой шарм

и я не возражаю, пускай все останется

в прошлом, я разливаю напитки и

слушаю.

все происходит только после, как правило

через недельку:

присылают толстую рукопись с

запиской: «не могли б вы это прочесть?

издатель хотел бы от вас

предисловие…»

я собираюсь с духом, хлопаюсь на кровать, заглядываю

в нее: письмо сноровисто

но где-то там чего-то ужасно

не хватает, неестественная пустота…

от рукописи мне становится хреновато;

я роняю ее на

пол.

как-то вечером я заглянул

ненадолго в театр где

показывали мое видео и

когда я уже уходил

подваливает ко мне поэт, в руке

стакан дешевого дармового вина,

суется своим лицом ко мне

и повторяет зановоту же самую

свою речь, как будто забыл

что раньше уже мне ее

произносил.

«помните меня? мы встречались у Л.

тут этот новый журнал начинается,

будет круче «Роллинг

Стоуна»…

они вот чего от меня хотят:

я беру интервью у вас, вы – у меня,

получаем по штуке каждый, может

больше…»

(упомянутый шакал обрушился на меня в своей

статье после того как упросил чтоб я

сходил с ним на бокс.

его рожа была постоянно

у меня перед глазами, всё говорил, говорил.

«слушайте, – сказал я ему, – давайте просто

посмотрим бои…»

он рассказал

мне что пришел освещать

поединки, но он их не освещал:

статья была обо мне: об

ужасном существе,

пьянчуге, чья звезда уже закатилась.)

теперь он совался рылом своим ко

мне на тротуаре,

повторяя свои тары-бары: «я возьму интервью

у вас, вы – у меня… штука,

что скажете, а,

а?»

«я дам вам знать», – ответил

ему я.

однако он плелся за мной,

суясь ко мне своим лицом…

что ж, подумал я, придется

ему вмазать.

но сначала попробовал

кое-что другое:

«пошел от меня на хуй!»

он попятился, и я ушел

в местечко получше…

неделька проходит, я возвращаюсь со

скачек как-то вечером, а меня ждет

большая посылка: 3 его последние

книги от местного издательства.

я их пролистал:

беззаботный, болтливый стиль

игра в открытого, доброго

человечного парня, но похоже, что

писал он это на бензедрине

хлеща вас лохмотьями своей

души,

однако это было скорее

скучно, нежели

залихватски.

еще там была записка с номером

телефона, домашний адрес:

«я возьму интервью у вас, вы —

у меня, редактор считает, что

затея великолепна… и тут

по куску на каждого из

нас, а то и больше…»

я зашел на кухню и

вывалил его в

мусорку.

покормил котов и тут зазвонил

телефон.

новый голос:

«Чинаски?»

«да?»

«послушайте, вы меня не знаете

но меня зовут Ковшик

и у меня для вас есть классное

предложение».

«слушайте, как вы узнали мой

номер телефона?»

«эй, чувак, а какая

отэтого разница?»

я повесил трубку.

через секунду телефон зазвонил

опять.

я зашел в переднюю комнату

выглянул в южное окно, там

было прекрасно: деревья, лужайка,

кустарник,

ни единого шакала не

видать.

теплый свет

один

сегодня

в этом доме,

один с

6 кошками

что рассказывают мне

без

напряга

всё что вообще

можно

знать.

4

под сенью розы

Динозаврия, мы

родились вот так

вот в это

а меловые лица лыбятся

а миссис Смерть смеется

а лифты ломаются

а политические ландшафты рассыпаются

а у упаковщика из супермаркета диплом колледжа

а маслянистая рыба отрыгивает свою маслянистую добычу

а солнце скрыто под маской

мы

родились вот так

вот в это

в эти прилежно безумные войны

в этот вид разбитых фабричных окон пустоты

в эти бары где люди больше не разговаривают друг

с другом

в эти драки кончающиеся стрельбой и поножовщиной

родились вот в это

в больницы где дорого так что дешевле подохнуть

в адвокатов дерущих столько что дешевле признать вину

в страну где тюрьмы переполнены а психушки закрыты

в место где массы возносят дураков до богатых героев

родились вот в это

идем и живем сквозь это

умираем из-за этого

бессловесны из-за этого

кастрированы

растлены

обездолены

из-за этого

одурачены этим

использованы этим

обоссаны этим

нас сводит с ума и мутит из-за этого

свирепеем

расчеловечены

этим

сердце почернело

пальцы тянутся к глотке

к пистолету

к ножу

к бомбе

пальцы тянутся к черствому богу

пальцы тянутся к бутылке

к пилюле

к порошку

мы родились в эту прискорбную смертоносность

мы родились в правительство, что 60 лет как в долгу

что вскоре будет неспособно заплатить даже проценты по

этому долгу

и банки сгорят

деньги станут не нужны

на улицах воцарится открытое и ненаказуемое убийство

останутся лишь пистолеты и бродячие толпы

земля станет бесцельна

пища станет убывающим доходом

ядерную мощь захватят многие

взрывы беспрестанно будут сотрясать землю

радиоактивные роботы – выслеживать друг друга

богатые и избранные – наблюдать с космических

платформ

Дантов Ад станет выглядеть детской площадкой

солнца видно не будет и навсегда останется ночь

деревья умрут

умрет все зеленое

радиоактивные люди станут пожирать плоть

радиоактивных людей

море будет отравлено

озера и реки исчезнут

дождь станет новым золотом

гниющие тела людей и животных будут смердеть

на темном ветру

нескольких последних выживших одолеют новые

и отвратительные болезни

а космические платформы погибнут от трения

от истощения припасов

от естественного воздействия общего разложения

и прекраснейшая тишина доселе не слышанная

родится из этого.

солнце по-прежнему будет прятаться

в ожидании следующей главы.

порезался при бритье

Никогда не бывает как надо, сказал он, как народ

выглядит

как музыка звучит, как слова

написаны.

никогда не бывает как надо, сказал он, всё, чему нас

учат, все любови, за которыми мы гоняемся, все смерти,

которыми мы

умираем, все жизни, которыми мы живем,

они вечно не такие как надо,

они едва-едва приближаются к тому как надо,

те жизни, которыми мы живем

одна за другой,

сваленные в кучу в виде истории,

отходы биологического вида,

сокрушение света и пути,

не совсем как надо,

едва ли вообще как надо

сказал он.

мне ли не знать? ответил

я.

отошел от зеркала.

стояло утро, стоял день, стояла

ночь.

ничего не изменилось

заперто на своем месте.

что-то мигнуло, что-то сломалось, что-то

осталось.

я сошел по лестнице и

прямо туда.

клевая работа

некоторые работы нравятся,

от каких-то есть чистое

нежное ощущение,

вроде той, когда я

разгружал вагоны

с мороженой

рыбой.

рыба приезжала упакованной

в ящики размерами с гроб,

прекрасно

тяжелые и

почти

неподъемные.

у тебя толстые рукавицы

и крюк

и ты багришь эту

чертову дрянь

и тащишь ее по

полу и сталкиваешь

скользом наружу в

поджидающий

грузовик.

и странно что там

не было нарядчика,

они просто пустили

нас на самотек

зная что мы

всё сделаем.

мы всегда

отправляли кого-то из

парней за еще одной

бутылкой

вина.

скользко и

холодно было в тех

вагонах.

мы тягали ту

обледенелую рыбу,

пили вино

а треп так и

летал.

была там

ссора-другая

но ничего

серьезного.

я выступал миро-

творцем.

«кончайте хуйню

пороть!

тащим

рыбу

отсюда!

ага!»

затем мы уже

ржали и

балабонили

по новой.

к вечеру

все смолкали.

рыба казалась

все тяжелее и

тяжелее.

лодыжки трещали,

колени

ушибались

а вино

тяжестью оседало

нам в

кишки.

к тому времени как

доходил до своего последнего ящика

вытаскивал его

уже оттуда

чисто одним

куражом.

когда отмечался

на проходной

даже карточка

казалась

тяжелой.

а затем оказывался

в своей старой машине

перемещался к

себе,

к своей шкирле,

не зная

хорошие времена

или преисподняя

тебя

ожидают.

но мороженая рыба

с которой

работал,

эта мысль была

приятна и

успокаивала,

и ты вернешься

за добавкой,

багрить гробы

и тащить.

наступала ночь

и ты зажигал

фары

и мир был

довольно неплох

в тот

миг.

последнее место в конце

я всегда разглядываю дерево стойки

бара, волокна, царапины,

сигаретные ожоги.

в этом что-то есть, но

не совсем понятно, что же

именно

и от этого продолжаешь разглядывать.

еще один финт – смотреть на свою

руку вокруг

стакана.

есть что-то в

руке вокруг

стакана нежно

обворожительное.

и, конечно же, вот еще что:

все пьяницы так делают:

берешь и ногтем большого пальца медленно

сдираешь этикетку

с бутылки пива, что

мокла в ледяной воде.

курить сигареты – тоже хороший

спектакль, особенно ранним утром

когда за спиной у тебя

венецианские жалюзи,

дым завивается кверху и образует

рассеивающиеся узоры.

это дает человеку ощущение

мира

и поистине так, и больше того,

особенно если из музыкального

ящика извергается

какая-нибудь твоя любимая

старая песня.

а если бармен стар

и немного устал и самую чуточку

мудр

хорошо смотреть где

он или что делает —

моет стаканы или облокачивается

о стойку или

пропускает по-быстрому

украдкой

или что б он ни делал

всегда славно просто

видеть чуток его,

подмечать белую

рубашку.

белая рубашка —

важный реквизит на фоне которого

с кем и в чью честь

пьешь

к тому же слушаешь

шум улицы,

машина за машиной.

это не намеренное

слушание – скорее

само по

себе.

а лучше всего когда

дождь

и можно слушать

шины по

мокрой улице.

бар – лучшее

место чтобы прятаться.

время тебе

подчиняется, время войти

в него, время не делать в нем

ничего.

ни гуру не нужен,

ни бог.

ничего не ожидаешь, кроме

себя

и ничего не

уступаешь

нежданному.

мой дядя Джек

мой дядя Джек

это мышь

это дом в огне

это война того и гляди

это человек бежит по улице с ножом в спине.

мой дядя Джек

это пирс Санта-Моники

это пыльная голубая подушка

это чешется черно-белый пес

это однорукий человек прикуривает одной рукой.

мой дядя Джек

это ломтик сгоревшего гренка

это место где забыл поискать ключ

это удовольствие от находки 3 рулонов туалетной бумаги

в чулане

это худший сон в жизни который не можешь вспомнить.

мой дядя Джек

это шутиха взорвалась у тебя в руке

это твой перееханный кот за калиткой в 10:30 утра

это выигрыш в кости на стоянке в Санта-Аните

это человек к которому ушла твоя женщина в ту ночь

в дешевом гостиничном

номере.

мой дядя Джек

это твой дядя Джек

это смерть нагрянула товарняком

это клоун с рыдающими глазами

это твой домкрат и твои ногти и вопль самой большой

горы – сейчас.

область паузы

надо, чтоб она у тебя была, иначе стены

сомкнутся.

надо отказаться от всего, вышвырнуть

все, прочь все.

надо посмотреть на что смотришь

или подумать что думаешь

или сделать что делаешь

или

не делаешь

не рассматривая личной

выгоды

не принимая совета.

люди изнашиваются

усильем,

они прячутся в общих

привычках.

их заботы – заботы

стада.

немногие владеют способностью глазеть

на старый башмак

десять минут

или думать о чудны́х вещах

вроде того кто изобрел

дверную ручку?

они становятся неживыми

раз неспособны

сделать паузу

разделать себя

раскрутить петлю

развидеть

разучиться

раскататься начисто.

послушать свой неистинный

смех, а затем

уйти

прочь.

мой первый компьютерный стих

ушел ли я путем смертельной смерти?

прикончит ли эта машина меня

там где не прикончили бухло и женщины и

нищета?

смеется ли Уитмен надо мной из могилы?

не все ли равно Крили?

тот ли тут интервал какой надо?

а во мне?

будет ли Гинзберг выть?

утешь меня!

дай мне удачи!

хорошенько дай!

растормоши меня!

я снова девственник.

70-летний девственник.

не еби меня, машина

еби.

кому какое дело?

говори со мной, машина!

мы можем выпить вместе.

повеселиться.

думаю обо всех, кто возненавидит меня за этим

компьютером.

мы их прибавим к остальным

и пойдем

дальше.

так значит это начало

а не

конец.

Россини, Моцарт и Шостакович

суть те кого я услышу сегодня вечером

после того как прочел о смерти Рыжего Грейнджа[13].

мы с женой ужинали сегодня в японском ресторане

и я сказал ей что Рыжий Грейндж умер.

я заказал на десерт мороженое из красной фасоли.

жена отказалась.

война в заливе по-прежнему шла.

мы сели в машину и я отвез нас сюда.

теперь слушаю Россини

который умер до Рыжего Грейнджа.

вот публика аплодирует.

вот музыканты готовятся к Моцарту.

о Рыжем Грейндже написали в газетах до черта.

вот начинается Моцарт.

я курю сигаретку импортную индийскую.

4 из моих 6 кошек спят в соседней комнате.

моя жена – внизу.

снаружи – холодная, по-прежнему зимняя ночь.

я дую дымом в настольную лампу и смотрю как

он завивается.

Моцарт играется очень хорошо.

готовится Шостакович.

поздний вечер четверга.

а Рыжий Грейндж умер.

жаль

великие мозги и хорошее тело редко

сочетаются.

или великое тело и хорошие

мозги.

или великое тело и великие

мозги.

но что еще хуже – не очень хорошие мозги и

не очень хорошее тело сочетаются

часто.

более того, таково почти все

население.

и все они

воспроизводят еще больше

самих себя.

удивительно ли почему мир

там где он есть

сейчас?

лишь заметьте существо сидящее рядом с вами

в кинотеатре

или стоящее впереди в

очереди в супермаркете.

или читающее Обращение к

Нации.

что боги дали нам протянуть

так долго

так дрянно.

пока улитка ползет домой

к манне.

вот так писатель

в э. э. каммингзе мне нравилось

как раз то что он оторвался от

святости

слова

и с шармом

и азартом

давал нам строки

вспарывавшие

навоз.

как необходимо это было!

как мы усыхали

на корню

старо

и

устало.

конечно же, потом пришли все

эти

подражатели

э. э. каммингзу.

они тогда списали у него

как другие

списывали у Китса, Шелли,

Суинберна, Байрона и

др.

но э. э. каммингз

был только

один.

конечно же.

одно солнце.

одна луна.

один поэт,

вот

такой.

похмелья

у меня вероятно их было больше

чем у любого ныне живущего

и они меня не прикончили

пока

но в иные такие утра я себя чувствовал

до ужаса близко к

смерти.

как известно, хуже всего пить

на пустой желудок, много

куря при этом и чередуя великое множество

разнородных

напитков.

а худшие похмелья – когда

просыпаешься в своей машине или в чужой комнате

или на задворках или в тюрьме.

худшие похмелья – когда

просыпаешься и сознаешь что совершил вчера ночью

нечто абсолютно мерзкое, невежественное и

возможно опасное

но

толком не помнишь что это

было.

и просыпаешься в различных стадиях

беспорядка – части тела твои

повреждены, деньги пропали

и/или вероятно и часто пропала

машина, если она у тебя была.

можешь совершить телефонный звонок

даме, если был с ней, чаще

всего она шваркнет трубкой

тебе в ответ.

или же, если находится рядом,

ты почувствуешь на себе ее колкий и праведный

гнев.

пьянь никогда не прощают.

но пьянь простит себя

поскольку пьяни нужно выпить

по новой.

небожеская выносливость нужна чтоб

быть пьющей личностью много

десятилетий.

твоих собутыльников это

убивает.

ты сам то и дело попадаешь в

больницы

где часто предупреждают:

«Еще одна рюмка угробит

вас».

но

ты их опровергаешь

выпивая более чем еще одну

рюмку.

и приближаясь к возрасту трех

четвертей века

понимаешь что тебе чтоб напиться

требуется все больше и больше

пойла.

а похмелья все хуже,

отходняки все

длиннее.

а самая замечательная

глупость —

ты не бываешь недоволен тем что

вытворил это

все

и по-прежнему

вытворяешь.

я сейчас это печатаю

под игом одного из

мерзейших бодунов

а внизу тем временем

стоят все и всяческие

бутылки

спиртного.

это все было так зверски

славно,

эта безумная река,

это надувательское

грабительское

сумасшествие

которого я б не желал

никому

кроме себя,

аминь.

они повсюду

вынюхиватели трагедий сплошь

и рядом.

встают по утрам

и давай ко всему придираться

и ввергают себя

в ярость по

этому поводу,

в ярость, бушующую до

самого отхода ко сну,

и даже тогда

они ворочаются в своей

бессоннице,

не в силах избавить

мозги

от мелких препятствий

с какими

столкнулись.

им кажется, все против них,

это заговор.

и постоянно

сердясь, они чувствуют

себя постоянно

правыми.

вы видите их на дороге

они дико сигналят

при малейшем

нарушении,

матерясь,

изрыгая свои

инвективы.

вы чувствуете их

в очереди

в банках

супермаркетах

кинотеатрах,

они напирают

вам на спину

наступают на

пятки,

нетерпеливы до

бешенства.

они – везде

и везде

лезут,

эти яростно

несчастные

души.

на самом деле они

испуганы,

никогда не желая оказаться

неправыми,

они бичуют все

беспрестанно…

это зараза

болезнь

их

породы.

первый такой

кого я увидел

был моим

отцом

и с тех пор

перевидал

тысячу

таких отцов,

десять тысяч

таких отцов

кто расходует жизнь

в ненависти,

мечет жизнь свою

в

клоаку

и

продолжает

беситься.

война

война, война, война,

желтое чудовище,

пожиратель разума

и тела.

война,

неописуемая,

наслаждение

безумцев,

последний довод

неповзрослевших

мужчин.

к чему она?

к чему мы?

вот приближаемся к

последнему проблеску

своего шанса.

остался один цветок.

одна секунда.

дышать вот так.

идиот

наверное эта мысль возникла

когда мне было лет

одиннадцать:

стану идиотом.

я замечал нескольких по

соседству,

тех, кого люди называли

«идиотами».

хоть на них и смотрели свысока,

идиоты вроде вели

более мирную жизнь:

от них ничего не

ждали.

я воображал как стою на

перекрестках, руки в карманах,

слегка пуская слюни изо

рта.

никто бы меня не

доставал.

я взялся осуществлять свой

план.