По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

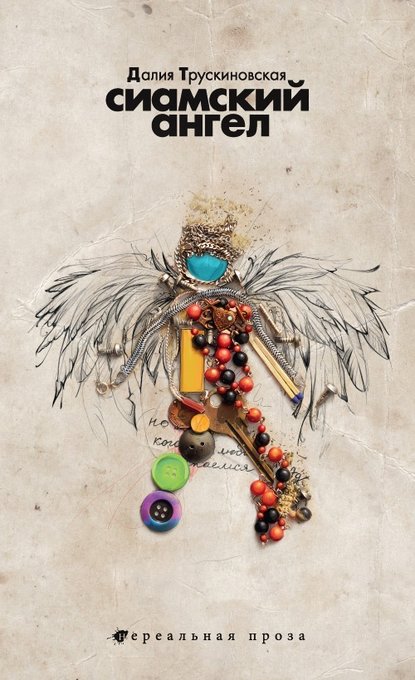

Сиамский ангел

Год написания книги

2020

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ангелы который уж день надеялись на этот голос, который избавит от мучительной, неправильной, стыдной какой-то неопределенности. Но голос медлил.

– А может, и верно – испытание? – спросил тот, чьи кудри были светлее пшеничных колосьев.

– И что же? Он ждет, чтобы мы от нее отреклись и к Нему прилетели? – вопросом же отвечал другой, с кудрями, отливавшими бронзой. – И похвалит нас за это?…

– Молчи!..

Непонятно было, почему вскрикнул первый ангел – то ли крамолу почуял в словах товарища, а то ли показалось, будто с неба летит долгожданный глас.

Но опять ошиблись ангелы – тишину они услышали, весьма многозначительную, между прочим, Господню тишину.

– Время вечерней молитвы, – сказал белокурый. – Я все думаю – до сих пор не бывало, чтобы человек от своего ангела-хранителя отрекся и чужого выбрал…

– То-то и оно, что не чужого.

– Может, ты с ней останешься? – с надеждой спросил белокурый. – Ты ей нужен, ты, это твое испытание… А от меня она отреклась…

– Никогда такого не было, чтобы нас – нас! – испытывали.

– Не введи нас во искушение… – тихонько прошептал совсем расстроенный ангел-хранитель рабы Ксении.

– А вот ведь ввел… – так же, шепотом, как будто надеясь, что вольные речи не долетят до Его слуха, печально отвечал ангел-хранитель раба Андрея.

И тут Андрей Федорович обернулся.

Он единственный в толпе видел двух неземной красоты спутников, бесцельно сопровождавших его который уж день. И он, повернувшись, решительно к ним направился.

– А вот царь на коне, – сказал Андрей Федорович, протягивая ангелам копейку с полустертым всадником. – Помолитесь, убогие, за мою Аксиньюшку!

Он разжал руку – копейка упала в грязь.

Андрей Федорович покивал, глядя, как растерявшиеся ангелы смотрят под ноги, и прошел между ними, и пошагал туда, откуда пришел, бормоча невнятно молитву.

* * *

Маша была премного довольна – грязи по колено, осень в Санкт-Петербурге серая, промозглая, дождь не льет, не моросит, а водной пылью в воздухе висит, ей же распахнулась дверца нарядной кареты! Жаль только, никто из соседей не видит, как она едет в карете.

А что позвали ее туда две театральные девки – кому какое дело? Да на карете и не написано, а сами они к окошку не рвутся, смирно внутри сидят. Маша же так и старается выглянуть – неужто никого не найдется из знакомцев, чтобы увидел?… Экая обида!..

– Экое дурачество, – не совсем уверенно сказала Лизета. – И нарочно такого не вздумать. Беспримерно!

Модное слово «беспримерно» не сходило с ее уст, как перед тем иное модное слово «болванчик». Графа, ее покровителя, такие речи до слез смешили, а жалко, что ли, старичка порадовать? Вот она и говорила самым что ни на есть новомодным языком.

– И ходит в его кафтане? – переспросила Анета. – Так это, выходит, она?…

Слухи о странном безумце, который на самом деле переряженная женщина, дошли уж и до Невского.

– Она, она! – подтвердила Маша. – Мы как раз после Успенья Богородицы смотреть ходили – точно, она!

– И в дом не заходит? Спит на церковной паперти? – выясняла Анета, припоминая слухи, которые ходили о новоявленной юродивой.

– Где спит – кто ж ее знает? А дом Парашке отдала, помнишь Парашку Антонову? Такая кобыла! То бесприданница была, теперь сразу целый дом в приданом, того гляди, к ней свататься начнут.

– Так дом отдать – это же бумаги писать надо! Дарственную, что ли! – догадалась вдруг Лизета. – Мне вот страсть как хочется домком разжиться, я и узнавала.

Маша покосилась на нее, подумав: известно, откуда у вас, у театральных, имущество берется, за что вас дарят!

– С бумагами тоже там что-то было, – отвечала. – Парашка-то испугалась – ну как родня петровская из дому выгонит? Пошла прямо во дворец! До самого начальства добралась. Как-то глядим – карета у дома останавливается, конные рядом! Из кареты монах выходит и – в дом. Потом Парашка объяснила – бывший полковника начальник приезжал, она к нему нарочно Аксинью приводила. Та пришла…

– Монах? – не сразу поняла Лизета.

– Да отец Лаврентий, поди! Он ведь хором заправляет – вот и начальство, – объяснила Анета. – Так пришла – и что же?

– В дом не вошла, в саду ее тот монах уговаривал. Потом Парашка рассказывала: диву далась, до чего Аксинья Григорьевна разумно отвечала. Только на имя не откликалась – а чтобы звали Андреем Федоровичем. И как-то они договорились, чтобы Парашке в доме жить. Правда, к тому времени она, Аксинья, чуть ли все имущество в церковь потаскала. Охапками носила и на паперть клала. А Парашке много ли надо? Ее-то комнатка цела.

– Поедем, ма шер, поглядим! – решила Лизета. – До сих пор только в жалостных пиесах от любви с ума сбредали, а тут – наяву!

– Крепко же она его любила… – Анета призадумалась.

До сих пор она в своих шалостях и проказах вовсе не брала в расчет жену полковника Петрова. Оказалось – жена-то со своей любовью оказалась куда как выше нее, хотя и трудно было в этом признаться…

После ужасной ночи Анета сперва была сама не своя. Дуня привезла ее домой рыдающую, два дня выхаживала, слушая от нее покаянные речи. Анета сгоряча винила во всем себя, даже в монастырь собиралась бежать, но прислали из театра – через день давали балет «Торжество Амура», в котором Лизета была Венерой, а Анета – главной нимфой.

– Никуда не поеду! Пусть хоть за косу в театр проклятый волокут! – сказала Анета Дуне.

Часа за три до спектакля она села перед зеркалом.

Оттуда на нее глядела бледненькая, осунувшаяся девочка, куда моложе, чем полагалось бы на самом деле. Это танцовщице даже понравилось. Дуня застала ее за важным занятием – она прикладывала к лицу ленты блеклых тонов, как научила ее говорить Лизета – машинально, руки сами перебирали клубочки лент, сами подносили к щекам. Умница Дуня замерла, чтобы не помешать, не спугнуть. Еще через час барыня спросила умываться, свежих чулочков, того-сего – и как-то незаметно собралась…

Дуня молчала – боялась напомнить о скорби, не то опять разрыдается. А бояться-то и не следовало – Анета за два дня попросту устала от неожиданно бурного чувства, и ее душа требовала покоя примерно так же, как ее тело, наломавшись в экзерсисе и в спектакле, требует кушетки и мягкой скамеечки под ноги.

Лизета, привезя подружку поздно вечером, тихонько расспросила на лестнице горничную – и тоже весьма благоразумно не напоминала о полковнике Петрове, пока диковинная новость о его вдове не добралась и до театра. Тогда Анета, не веря ушам, пожелала узнать правду. И вот эта правда ее несколько ошарашила…

Ей казалось, что невозможно больше, ярче, пламеннее любить, чем любила она в те минуты, когда карета с умирающим катила по Большой Гарнизонной. Не бывает чувство большей остроты, думала Анета, дал Господь дойти до самого края, познать то, что немногим лишь суждено, оказалось – нет, кто-то, оказавшись на том же самом краю, кинулся вслед за любовью в бездну…

Но можно ли тут говорить о силе чувства? Или это – иное? Недоступное обычным людям, и танцоркам театральным – в том числе?

Лизета, верная подружка, хотя при случае язва препорядочная, сообразила, каким словом помочь Анете.

– Не хотела бы я до такой любви дожить, чтобы через нее разума лишиться, – сказала она и тут же дала неожиданное и оттого тем более сильное доказательство своей приязни: – А в самом деле, что нам на нее любоваться? Довезем Машу – да и поедем домой! Погоди, душа моя, настанут холода – она живенько в разум придет. И с любовью своею вместе…

* * *

– Аксинья! – позвал глубокий мужской голос.

Андрей Федорович даже не повернулся. У него было намечено пройти до рассвета от Сытина рынка до Тучкова буяна, потом по наплавному мосту – на Васильевский остров к Смоленскому кладбищу. Что-то полюбилось оно Андрею Федоровичу. Помолясь на кладбище, можно и в обратный путь пускаться. Мало ли какую Аксинью зовет привыкший к повиновению мужчина?

– Аксинья!