По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

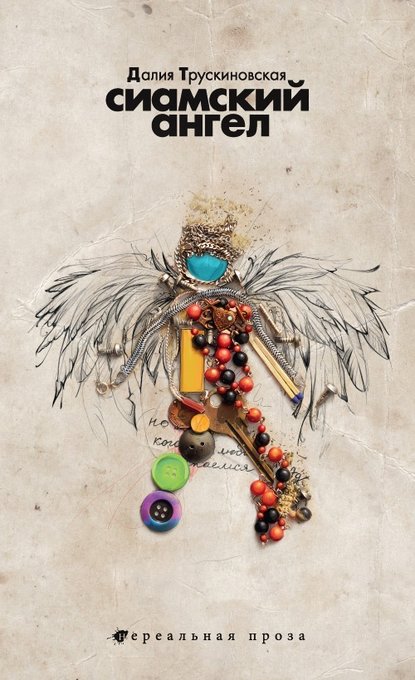

Сиамский ангел

Год написания книги

2020

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Тут я, тут! – Анета взяла его за руку, но держать было неловко, и она соскользнула на колени.

Может быть, только в этот миг и только этого, случайного в ее жизни, человека она за весь свой бабий век и любила искренне, пламенно, всей душой.

Но миг короток, человек смертен, пламя неповторимо.

* * *

Велик Божий мир.

И над ним – Божье величие.

Ночь и тишина – помощники в постижении. И проще всего – подняться над землей и окинуть ее сверху взором. Не так это безумно, как кажется, если положиться на внутренний взор души.

Вот раскинулся мир, исчерченный вдоль и поперек путями земными, вот вспыхивают слабые или яркие искры – это молитвы, порой невольные, возносятся. Вспыхивают и сгорают слова, но высвобождается из пеплом осыпавшейся оболочки подлинная суть молитвы – и летит, летит!..

Расстояния сверху ничтожны: разведешь пальцы, и между ними умещаются города. Если прищуриться – разглядишь живые точки.

Такая вот точка движется, еле ползет по незримой линии – между двух черных пятен с ровными краями вроде как тоненький просвет. По нему не написано вдоль, что это Большая Гарнизонная, и нет на черных пятнах белых мелких буковок «слобода Ямбургского полка», «слобода Копорского полка», «слобода Белозерского полка». Тому, кто глядит сверху, это ни к чему. Это знание, не имеющее ни малейшего значения. Точка медлит, останавливается, опять движется, и нет в ее перемещениях ничего такого, за что стоило бы ее выделить из множества других подобных точек – из которых, собственно, и складывается ночной живой мир. И другие тоже вспыхивают, испуская сгорающие на лету слова, и движутся дальше невредимые, и каждая имеет свою цель.

Так видится сверху карета, которая несется по ночной улице неведомо куда, потому что нет прохожего – спросить дом полковника Петрова.

Кучер и Гриша, сидящий с ним на козлах, просят Бога поскорее послать человека, знающего, куда сворачивать.

Дуня просит – чтобы благополучно избавиться от тихо бредящего человека.

Анета просит – чтобы только жил, прочее значения не имеет.

Кучер боится, что его самовольная благотворительная отлучка выйдет ему боком. Гриша просто намаялся за день и хочет спать. Дуне нужно доставить домой барыню в целости и сохранности – барыня, хоть и театральная, но добрая, не скупая, такую хозяйку нужно беречь, хорошее место найти нелегко. Анета твердит, что нельзя умирать тому, кого она с такой внезапной силой любит.

И навстречу выходит из переулка подвыпивший человек со страшным черным ликом. Кучер и Гриша сперва от такого дива шарахаются, потом понимают – это отставной придворный арап, доживающий век на берегу Карповки. Он знает, где тут найти и придворных истопников, и отставного камер-музыканта Подрезова, и дом государынина певчего полковника Петрова ему тоже известен.

Карета движется в указанную сторону.

Так чья же молитва была услышана?

Одна – из всех?…

* * *

– Гришка, беги, зови людей!

Детина соскочил с козел и постучал в калитку.

В дому полковника Петрова не спали – очевидно, знали, что в этот вечер у него нет ни службы, ни концерта, и беспокоились – куда запропал. К калитке торопливо подошла большая женщина в платке, с ней – маленький мужичок с фонарем.

– Барина принимайте, – сказал Гриша и добавил со всей откровенностью двадцатилетнего верзилы: – Насилу довезли.

Женщина вышла на улицу, дверца кареты распахнулась, Гриша встал на подножку и начал выволакивать Андрея Федоровича. Дуня помогала, как могла.

Анета забилась в самую темную глубь.

Любовь оборвалась на взлете. А ведь даже поцелуя – и того не было, хоть единственного, чтобы в памяти сохранить!

И могла же, могла целовать милое лицо всю дорогу, всю долгую дорогу! Так нет же, стояла на коленях и бормотала, так что переплелись в узком пространстве два бреда предсмертно-любовных…

По дорожке от дома спешила женщина. Анете не требовалось подсказки, чтобы догадаться, кто это. Женщина была одета – значит, не ложилась, ждала. Ждала, любила, верила, тревожилась и надеялась, глупенькая, силой своей любви отвести беду, призвать Андрея Федоровича под супружеский кров!

Почему так бессильна любовь, подумала Анета, почему ее сила так мгновенна, а коли чуть продлится – то и падает в полнейшее бессилие?

Гриша как раз уже стоял у калитки с телом на руках.

– Туда неси, туда, – говорила большая женщина.

Та, что подбежала, приникла к Андрею Федоровичу, стала целовать.

– Отойди, барыня, мешаешь, – сказала ей большая женщина и, взяв за плечи, почти без усилия даже не оттащила, а словно переставила.

Дуня, выйдя из кареты, подошла.

– Совсем плох, доктор-немец велел батюшку звать, как бы беды не вышло, – сказала она, обращаясь к большой женщине, которая тоже была прислугой и тоже не имела права предаваться скорби, потому что кто-то и дело делать обязан.

– Как же он это, Господи? – спросила незнакомая товарка.

– В одночасье сгорел.

Они обменялись взглядами и обе мелко закивали.

Смерть Андрея Федоровича с этого мига для них состоялась.

И тут из кареты внезапно выскочила Анета. Она все глядела в спину Грише, уносившему Андрея Федоровича в незнакомый дом, и видела только эту спину, совершенно не замечая жмущуюся сбоку фигурку с тонким станом, в светлом летнем фишбейновом платье.

В руке у танцовщицы была зажата докторская записка – по сути, уже бесполезная, но сейчас она была единственной ниточкой, способной привязать Андрея Федоровича к жизни. Совершенно не сообразив, что кончик ниточки можно передать в надежную руку тяжеловесной женщины в платке, Анета побежала следом за Гришей, и забежала вперед, и протянула скомканную бумажку:

– Вот… Доктор велел принимать… К аптекарю послать…

– Да, да… – принимая записку, но плохо понимая ее смысл, отвечала жена Андрея Федоровича.

И тут обе женщины узнали друг друга.

* * *

Когда обнаружилось, что сестра пономаря церкви Святого Матвея знакома с хозяйкой мелочной лавочки в Гостином дворе, а та, в свою очередь, – кума вдове придворного конюха Авдотье Куртасовой, которая уж не первый год надзирает за воспитанницами танцевальной школы господина Ландэ, – у Анютки глаза тут же загорелись. Самая бойкая и вертлявая среди ровесниц и самая отчаянная – росла без матери, она в тринадцать лет уже затосковала на Петербургской Стороне. Ее душа искала ветра и простора.

Анютка подольстилась к тетке, явила кротость и послушание неописуемые и променяла вольное житье на утомительные упражнения. Но как раз взаперти-то она и не тосковала. Перед ней раскрывалось точно такое будущее, как в апофеозах спектаклей – когда вдруг раскрываются небеса, и меж колонн и облаков принимаются летать греческие боги.

Главное же – она, как ей казалось, покинула навеки Петербургскую Сторону, самое безнадежное в городе место. Любая окраина казалась предпочтительнее – поди знай, в которую сторону примется расти молодой город. А Петербургская была тем брошенным гнездом, откуда он вышел и принялся жить веселой, суматошной жизнью, оставив ее прозябать.

Из мира почти деревенского, с огородами и близлежащими полями, с узкими и немощеными улицами, с переулками, которые по сырой петербургской погоде порой за все лето и не просыхали, так что в лужах жили утки, с жалким населением – по большей части отставным, Анютка мечтала попасть и попала в мир торжественно-прекрасный, с каменными чудесами, с великолепными, недавно построенными мостами, с каретами и статными всадниками в мундирах.