По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Ночной взгляд

Жанр

Серия

Год написания книги

2019

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Порченый, батюшки!..

Семейство мастерски гадало всему двору на картах и вообще было известно тем, что умеет делать всякие вещи, в которые верить вроде бы и глупо, но если прижмет, то приходится. Бабка предложила Павлушу «отчитать», но папа на нее накричал и пригрозил сдать в милицию, если еще раз к детям подойдет.

Заботились о Павлуше Зина и вдова Антонина, которая очень прониклась соседской бедой и заходила теперь чуть ли не каждый день. Заходила обычно ближе к вечеру, чтобы застать папу, который допоздна пропадал на работе – все у него какие-то испытания были, заседания. И почти всегда вместе с папой вплывал в квартиру резкий водочный дух.

Антонина не только приглядывала за Павлушей, но еще и варила супы, мыла полы, стирала – в общем, все хозяйство взяла на себя. Хорошая женщина, простая и ловкая. Вот только для Зины дом в присутствии Антонины переставал быть домом, ей становилось не по себе от того, что в родное, мамой свитое гнездо ворвался кто-то чужой и деятельный и за деятельность эту надо быть благодарной, но все равно смутно хочется прогнать чужака за порог, и стыдно, и неловко. Зина при Антонине цепенела и не знала, куда себя деть, а Антонина, недовольная тем, что сиротка дичится вместо того, чтобы под крылышко идти, принималась ворчать: грязью опять все заросло, об отце заботиться надо, взрослая барышня, замуж скоро, а ни пирога испечь не может, ни ковер почистить, ни трусы замыть, вон, с пятнами висят, срам.

– Надо, говорит, гигиену в доме соблюдать, барышня… Барышней зовет. И еще цацей. Я папу просила, чтобы сказал ей, чтобы она не… А он говорит: глупости. А мне стыдно, – жаловалась вечерами Зина, сидя у запертой кладовки, пока Антонина в гостиной накрывала папе ужин, звякала столовыми приборами и непременным графином с настоечкой. – Все я соблюдаю, и обед сготовить могу, и пол помыть, а она нарочно потом перемывает…

Поначалу Зина, разумеется, и подумать не могла, что будет изливать Ванде душу. Она долго не подходила к кладовке, старалась даже не смотреть на дверь и залепила ее вырезанными из журналов картинками. С самого видного места надменно глядела «Неизвестная» Крамского, чем-то на Ванду похожая. А потом как-то под конец долгого дня, в течение которого Зина успела схлопотать в школе «двойку», позаниматься с Павлушей по методике профессора-дефектолога, которого папе порекомендовал начальник, наскоро сделать уроки и вдобавок получить от Антонины замечание за то, что якобы не сливает за собой в туалете (а она сливала, и вообще это гнусно, гнусно!), – уже поздно вечером Зина долго и отчаянно пинала дверь кладовки, колотила по ней кулаками, срывала картинки и кричала, что это Ванда во всем виновата. Вот сейчас Зина подденет замок шпилькой и сожжет проклятую куклу, разорвет ее на кусочки, выбросит в мусоропровод вслед за ключом… Со шпилькой ничего не вышло, но Зина выплакалась, и ей стало легче. И в следующий раз, когда опять стало нечем дышать от перехлестнувшей горло обиды, Зина уже знала, куда идти и что делать.

Тем временем Антонина все больше утверждалась в доме, иногда и ночевать оставалась в пустующей комнате – то за опарой догляд был нужен, то Павлуша температурил, то белье кипятилось на плите до поздней ночи. Утвердившись, она расцвела – сделала новую стрижку, стала густо подводить глаза, а потом запахла духами. Мамиными духами, заграничными, которые хранились в одном из ящичков под трельяжем как редчайшая драгоценность. Зина этот сладкий, бархатистый какой-то запах ни с чем бы не перепутала. Может, случайно, может, попробовала просто, думала она, морщась от мучительного стыда за Антонину. Но запах остался, а потом Зина увидела, как соседка капает из фигурного флакончика прямо себе в декольте. Тогда она не выдержала и сказала отцу, что Антонина ворует мамины духи.

Папа, отдуваясь и чавкая – а раньше он никогда не чавкал, – ел пожаренную Антониной отбивную с засоленными Антониной огурчиками, запивал зубровкой. И не успела Зина договорить, как получила мокрой от рассола рукой первую в своей жизни пощечину.

– Ворует!.. – взревел побагровевший папа. – Не сметь! Да она нам жизнь спасла!.. Тебе, кобыле, жизнь спасла! Антонина – прекрасный человек!

Зина опять бросилась к кладовке, опять пинала и трясла дверь, и сама не заметила, как ярость сменилась бесконечным потоком жалоб.

– Они меня оба ненавидят, оба!.. – рыдала Зина. – Мама бы не позволила. Мама меня любит, ну когда же мама вернется…

– Ма-ма, – тихо, но отчетливо сказали с той стороны.

У Зины похолодели щеки. Но само слово было таким нужным, родным, что хотелось повторять его снова и снова. Особенно сейчас, когда в доме на него как будто был наложен негласный запрет.

– Да, мама, – закивала она и прислушалась. – Мама, мамочка…

– Ма-а-ама. – Голос куклы изменился, стал ниже и печальнее. Словно она осознавала свою вину и, возможно, даже раскаивалась.

Так Зина снова подружилась с Вандой. И теперь рассказывала ей обо всем: что папа обрюзг, глаза у него воспаленные, а перегаром от него теперь пахнет все время. Что он оставил надежду вырастить, вопреки всему, из Павлуши здорового парня, а недавно говорил, что, наверное, придется отдать его в интернат, тут ведь рядом, возле монастыря, есть хороший интернат для умственно отсталых. А Зину папа вообще словно перестал замечать, общается в основном с Антониной. С работы он уже не приходит так поздно, как раньше, и все с Антониной сидит, та его кормит домашним, а главное – наливает, наливает, только и слышно, как папа чавкает и из графина настоечки журчат. Недавно Зина спросила, когда уже они поедут навестить маму в больнице, а папа посмотрел на нее так, словно не сразу понял, о чем речь…

А потом как-то вечером у Зины кончились чернила, а надо было еще доделать уроки и позаниматься с Павлушей, который под терпеливым руководством сестры готовился к первому классу. Зина очень испугалась, узнав, что Павлушу могут отдать в интернат или в позорную школу для дураков, и теперь уже по собственной инициативе натаскивала его изо всех сил.

У папы в нижнем ящике письменного стола всегда стояло несколько запасных пузырьков с чернилами. За дверью было тихо, и Зина зашла в комнату без стука, уверенная, что папа, как обычно, засиделся на кухне со словоохотливой соседкой.

Свет был включен, на столе стояли почти пустой графин, тарелка с раскисшим салом и ваза с хризантемами. А на диване кто-то возился, пыхтел и сдавленно хихикал. Зине бросились в глаза белоснежный лифчик Антонины, из которого вываливалась исполинская грудь, и папина волосатая рука, эту грудь мнущая.

Еще не успев толком понять, что происходит, ничего не чувствуя, кроме огненного стыда и ужаса, Зина схватила вазу, выплеснула воду на пыхтящую человеческую массу и принялась хлестать обоих цветами – полетели белые лепестки, разлился в воздухе горький запах истерзанных хризантем. Зина кричала, что ненавидит, что расскажет маме, что это гнусно, гнусно, она расскажет всем, пусть все знают…

Папа вскочил, вырвал из ее рук хризантемы и молча схватил Зину за горло. Не понарошку схватил, для острастки, а по-настоящему, как врага, и хрящи гортани хрустнули под его крепкими пальцами. Зина бессмысленно уставилась на его плохо выбритый подбородок, и всплыло откуда-то в мутнеющей голове, как в детстве она, пораженная сходством между щетиной на папиных щеках и жнивьем на поле, сказала: «У папы на лице колхоз», – и все смеялись. Тут налетела разъяренная Антонина, хотела толкнуть Зину, вместо этого толкнула папу, тот ослабил хватку, Зина вырвалась и, судорожно хватая ртом воздух, побежала в коридор.

– Стоять! – отрывистым командирским тоном рявкнул отец ей вслед.

Она бросилась в прихожую, уже схватилась за дверную цепочку и вспомнила – Павлуша, если бежать, то беспомощного Павлушу надо захватить с собой. Но едва Зина влетела в свою комнату, как в дверь со стороны коридора тяжело врезался отцовский кулак.

– Ты чернила взяла?.. – медленно поднял голову от каракулей в тетради Павлуша.

Зина успела набросить крючок и задвинуть дверь тумбочкой. Крючок вылетел из рассохшегося дерева на втором рывке, тумбочка поехала вбок, скребя ножками по паркету. Папа не звал Зину, не требовал открыть – он прокладывал себе дорогу с молчаливым остервенением. Зина схватила Павлушу и залезла вместе с ним под стол. Больше в чистой, просторной, идеальной для выполнения домашних заданий комнате прятаться было некуда.

Павлуша наконец понял, что происходит что-то не то, и приготовился плакать. Зина прижала ладонь к его вечно мокрым губам:

– Кошка сдохла, хвост облез, кто слово молвит, тот и съест! Тс-с-с!..

Глупо было, конечно, надеяться, что папа не заметит их под столом. Он и заметил – сразу же, как вломился в комнату. Сунул руку под скатерть, схватил Зину за локоть. Зина забилась, цепляясь за ножки стола, разразился ревом испуганный Павлуша. Отец выволок Зину и рывком поставил на ноги. Она взглянула ему в глаза – и не узнала, как не узнала когда-то сошедшую с ума маму. Папа смотрел на нее не со злостью, даже не с ненавистью, а с деятельным отвращением, как на крысу или таракана. Убьет, поняла Зина. Сейчас убьет.

У отца за спиной раздался оглушительный треск, воздух наполнился взвесью из пыли и мельчайших щепочек. Не отпуская Зину, отец обернулся – и тут же полетел в сторону, отброшенный с такой силой, что его тело врезалось в стену с тяжелым стуком. Зина, кашляя и прижимая руку к свежей ссадине на лице, неотрывно смотрело на то, что целеустремленно топало к ней по паркету…

Это была Ванда, огромная Ванда, кукла ростом с Павлушу, но совсем иных пропорций. Голова стала гигантской, а пухлые ручки и ножки из младенческих превратились в мощные, столбообразные. Треснувшая дверь кладовки распахнулась настежь, и Зина увидела, что там не осталось ни круп, ни орехов, ни консервов – только пустые мешки и вскрытые, буквально разорванные жестяные банки. Зина перевела ошалевший взгляд обратно на чудовищную куклу. Ну конечно, все правильно, чтобы так вырасти, нужно очень много есть.

Ванда шла к столу, под которым голосил от ужаса Павлуша. Зина наконец вышла из оцепенения и преградила ей дорогу:

– Нельзя!.. Не его!

Ванда уставилась на нее запылившимися зелеными глазами, остановилась на секунду… И, развернувшись, направилась к пытавшемуся встать на ноги отцу.

Он кричал безостановочно. Умолял Зину помочь, обещал убить, звал Антонину. Похоже, при ударе он сильно повредил спину и теперь не мог подняться. Ванда остановилась в шаге от него, он замахал руками и выкрикнул:

– Так не бывает!..

Ванда прыгнула, схватила его за голову и одним движением свернула шею.

В коридоре послышались шаги – успевшая одеться и испугаться Антонина надеялась потихоньку улизнуть. Ванда снова уставилась на Зину – внимательно, как большая собака, которая пытается угадать хозяйские намерения. Зина выдержала этот пустой стеклянный взгляд и кивнула. Ванда направилась к двери.

– Какая большая, – завороженно сказал еще красный и мокрый от слез, но уже почти забывший о пережитом страхе Павлуша.

– Она выросла, – севшим голосом ответила Зина. – Хорошо кушала и выросла.

Из коридора раздался отчаянный визг Антонины, перешедший в странное бульканье.

– Я тоже буду хорошо кушать, – пообещал Павлуша.

Зина кивнула и закрыла ему уши, чтобы снова не перепугался. За дверью выли и хрипели, слышался влажный мясной треск. Зина зажмурилась и попыталась представить, что все это происходит где-то далеко-далеко, а еще лучше – в фильме, на светящейся простыне экрана.

– А чего они делают? – неестественно громко спросил Павлуша.

– Играют, – Зина прислушалась – вроде бы стало тихо. – Ты посиди пока, ладно? Я сейчас.

И медленно, на трясущихся ногах вышла в коридор.

Антонина лежала на полу неподвижной бесформенной кучей, из которой торчали ботики со стоптанными каблуками. Кукла копошилась рядом. Как только Зина сделала шаг за дверь, Ванда вскинула голову. Огромное лицо было в крови, изо рта торчал клочок кожи, похожий на куриные потроха.

– Ма-ма, – сказала Ванда и протянула руки к Зине.

Вытерпев прокатившийся от желудка до глотки спазм, Зина растянула губы в подобии улыбки и позвала:

– Ванда. Вандочка. Куколка…

Ванда встала и зашагала к ней, а Зина стала пятиться в сторону кухни.

Семейство мастерски гадало всему двору на картах и вообще было известно тем, что умеет делать всякие вещи, в которые верить вроде бы и глупо, но если прижмет, то приходится. Бабка предложила Павлушу «отчитать», но папа на нее накричал и пригрозил сдать в милицию, если еще раз к детям подойдет.

Заботились о Павлуше Зина и вдова Антонина, которая очень прониклась соседской бедой и заходила теперь чуть ли не каждый день. Заходила обычно ближе к вечеру, чтобы застать папу, который допоздна пропадал на работе – все у него какие-то испытания были, заседания. И почти всегда вместе с папой вплывал в квартиру резкий водочный дух.

Антонина не только приглядывала за Павлушей, но еще и варила супы, мыла полы, стирала – в общем, все хозяйство взяла на себя. Хорошая женщина, простая и ловкая. Вот только для Зины дом в присутствии Антонины переставал быть домом, ей становилось не по себе от того, что в родное, мамой свитое гнездо ворвался кто-то чужой и деятельный и за деятельность эту надо быть благодарной, но все равно смутно хочется прогнать чужака за порог, и стыдно, и неловко. Зина при Антонине цепенела и не знала, куда себя деть, а Антонина, недовольная тем, что сиротка дичится вместо того, чтобы под крылышко идти, принималась ворчать: грязью опять все заросло, об отце заботиться надо, взрослая барышня, замуж скоро, а ни пирога испечь не может, ни ковер почистить, ни трусы замыть, вон, с пятнами висят, срам.

– Надо, говорит, гигиену в доме соблюдать, барышня… Барышней зовет. И еще цацей. Я папу просила, чтобы сказал ей, чтобы она не… А он говорит: глупости. А мне стыдно, – жаловалась вечерами Зина, сидя у запертой кладовки, пока Антонина в гостиной накрывала папе ужин, звякала столовыми приборами и непременным графином с настоечкой. – Все я соблюдаю, и обед сготовить могу, и пол помыть, а она нарочно потом перемывает…

Поначалу Зина, разумеется, и подумать не могла, что будет изливать Ванде душу. Она долго не подходила к кладовке, старалась даже не смотреть на дверь и залепила ее вырезанными из журналов картинками. С самого видного места надменно глядела «Неизвестная» Крамского, чем-то на Ванду похожая. А потом как-то под конец долгого дня, в течение которого Зина успела схлопотать в школе «двойку», позаниматься с Павлушей по методике профессора-дефектолога, которого папе порекомендовал начальник, наскоро сделать уроки и вдобавок получить от Антонины замечание за то, что якобы не сливает за собой в туалете (а она сливала, и вообще это гнусно, гнусно!), – уже поздно вечером Зина долго и отчаянно пинала дверь кладовки, колотила по ней кулаками, срывала картинки и кричала, что это Ванда во всем виновата. Вот сейчас Зина подденет замок шпилькой и сожжет проклятую куклу, разорвет ее на кусочки, выбросит в мусоропровод вслед за ключом… Со шпилькой ничего не вышло, но Зина выплакалась, и ей стало легче. И в следующий раз, когда опять стало нечем дышать от перехлестнувшей горло обиды, Зина уже знала, куда идти и что делать.

Тем временем Антонина все больше утверждалась в доме, иногда и ночевать оставалась в пустующей комнате – то за опарой догляд был нужен, то Павлуша температурил, то белье кипятилось на плите до поздней ночи. Утвердившись, она расцвела – сделала новую стрижку, стала густо подводить глаза, а потом запахла духами. Мамиными духами, заграничными, которые хранились в одном из ящичков под трельяжем как редчайшая драгоценность. Зина этот сладкий, бархатистый какой-то запах ни с чем бы не перепутала. Может, случайно, может, попробовала просто, думала она, морщась от мучительного стыда за Антонину. Но запах остался, а потом Зина увидела, как соседка капает из фигурного флакончика прямо себе в декольте. Тогда она не выдержала и сказала отцу, что Антонина ворует мамины духи.

Папа, отдуваясь и чавкая – а раньше он никогда не чавкал, – ел пожаренную Антониной отбивную с засоленными Антониной огурчиками, запивал зубровкой. И не успела Зина договорить, как получила мокрой от рассола рукой первую в своей жизни пощечину.

– Ворует!.. – взревел побагровевший папа. – Не сметь! Да она нам жизнь спасла!.. Тебе, кобыле, жизнь спасла! Антонина – прекрасный человек!

Зина опять бросилась к кладовке, опять пинала и трясла дверь, и сама не заметила, как ярость сменилась бесконечным потоком жалоб.

– Они меня оба ненавидят, оба!.. – рыдала Зина. – Мама бы не позволила. Мама меня любит, ну когда же мама вернется…

– Ма-ма, – тихо, но отчетливо сказали с той стороны.

У Зины похолодели щеки. Но само слово было таким нужным, родным, что хотелось повторять его снова и снова. Особенно сейчас, когда в доме на него как будто был наложен негласный запрет.

– Да, мама, – закивала она и прислушалась. – Мама, мамочка…

– Ма-а-ама. – Голос куклы изменился, стал ниже и печальнее. Словно она осознавала свою вину и, возможно, даже раскаивалась.

Так Зина снова подружилась с Вандой. И теперь рассказывала ей обо всем: что папа обрюзг, глаза у него воспаленные, а перегаром от него теперь пахнет все время. Что он оставил надежду вырастить, вопреки всему, из Павлуши здорового парня, а недавно говорил, что, наверное, придется отдать его в интернат, тут ведь рядом, возле монастыря, есть хороший интернат для умственно отсталых. А Зину папа вообще словно перестал замечать, общается в основном с Антониной. С работы он уже не приходит так поздно, как раньше, и все с Антониной сидит, та его кормит домашним, а главное – наливает, наливает, только и слышно, как папа чавкает и из графина настоечки журчат. Недавно Зина спросила, когда уже они поедут навестить маму в больнице, а папа посмотрел на нее так, словно не сразу понял, о чем речь…

А потом как-то вечером у Зины кончились чернила, а надо было еще доделать уроки и позаниматься с Павлушей, который под терпеливым руководством сестры готовился к первому классу. Зина очень испугалась, узнав, что Павлушу могут отдать в интернат или в позорную школу для дураков, и теперь уже по собственной инициативе натаскивала его изо всех сил.

У папы в нижнем ящике письменного стола всегда стояло несколько запасных пузырьков с чернилами. За дверью было тихо, и Зина зашла в комнату без стука, уверенная, что папа, как обычно, засиделся на кухне со словоохотливой соседкой.

Свет был включен, на столе стояли почти пустой графин, тарелка с раскисшим салом и ваза с хризантемами. А на диване кто-то возился, пыхтел и сдавленно хихикал. Зине бросились в глаза белоснежный лифчик Антонины, из которого вываливалась исполинская грудь, и папина волосатая рука, эту грудь мнущая.

Еще не успев толком понять, что происходит, ничего не чувствуя, кроме огненного стыда и ужаса, Зина схватила вазу, выплеснула воду на пыхтящую человеческую массу и принялась хлестать обоих цветами – полетели белые лепестки, разлился в воздухе горький запах истерзанных хризантем. Зина кричала, что ненавидит, что расскажет маме, что это гнусно, гнусно, она расскажет всем, пусть все знают…

Папа вскочил, вырвал из ее рук хризантемы и молча схватил Зину за горло. Не понарошку схватил, для острастки, а по-настоящему, как врага, и хрящи гортани хрустнули под его крепкими пальцами. Зина бессмысленно уставилась на его плохо выбритый подбородок, и всплыло откуда-то в мутнеющей голове, как в детстве она, пораженная сходством между щетиной на папиных щеках и жнивьем на поле, сказала: «У папы на лице колхоз», – и все смеялись. Тут налетела разъяренная Антонина, хотела толкнуть Зину, вместо этого толкнула папу, тот ослабил хватку, Зина вырвалась и, судорожно хватая ртом воздух, побежала в коридор.

– Стоять! – отрывистым командирским тоном рявкнул отец ей вслед.

Она бросилась в прихожую, уже схватилась за дверную цепочку и вспомнила – Павлуша, если бежать, то беспомощного Павлушу надо захватить с собой. Но едва Зина влетела в свою комнату, как в дверь со стороны коридора тяжело врезался отцовский кулак.

– Ты чернила взяла?.. – медленно поднял голову от каракулей в тетради Павлуша.

Зина успела набросить крючок и задвинуть дверь тумбочкой. Крючок вылетел из рассохшегося дерева на втором рывке, тумбочка поехала вбок, скребя ножками по паркету. Папа не звал Зину, не требовал открыть – он прокладывал себе дорогу с молчаливым остервенением. Зина схватила Павлушу и залезла вместе с ним под стол. Больше в чистой, просторной, идеальной для выполнения домашних заданий комнате прятаться было некуда.

Павлуша наконец понял, что происходит что-то не то, и приготовился плакать. Зина прижала ладонь к его вечно мокрым губам:

– Кошка сдохла, хвост облез, кто слово молвит, тот и съест! Тс-с-с!..

Глупо было, конечно, надеяться, что папа не заметит их под столом. Он и заметил – сразу же, как вломился в комнату. Сунул руку под скатерть, схватил Зину за локоть. Зина забилась, цепляясь за ножки стола, разразился ревом испуганный Павлуша. Отец выволок Зину и рывком поставил на ноги. Она взглянула ему в глаза – и не узнала, как не узнала когда-то сошедшую с ума маму. Папа смотрел на нее не со злостью, даже не с ненавистью, а с деятельным отвращением, как на крысу или таракана. Убьет, поняла Зина. Сейчас убьет.

У отца за спиной раздался оглушительный треск, воздух наполнился взвесью из пыли и мельчайших щепочек. Не отпуская Зину, отец обернулся – и тут же полетел в сторону, отброшенный с такой силой, что его тело врезалось в стену с тяжелым стуком. Зина, кашляя и прижимая руку к свежей ссадине на лице, неотрывно смотрело на то, что целеустремленно топало к ней по паркету…

Это была Ванда, огромная Ванда, кукла ростом с Павлушу, но совсем иных пропорций. Голова стала гигантской, а пухлые ручки и ножки из младенческих превратились в мощные, столбообразные. Треснувшая дверь кладовки распахнулась настежь, и Зина увидела, что там не осталось ни круп, ни орехов, ни консервов – только пустые мешки и вскрытые, буквально разорванные жестяные банки. Зина перевела ошалевший взгляд обратно на чудовищную куклу. Ну конечно, все правильно, чтобы так вырасти, нужно очень много есть.

Ванда шла к столу, под которым голосил от ужаса Павлуша. Зина наконец вышла из оцепенения и преградила ей дорогу:

– Нельзя!.. Не его!

Ванда уставилась на нее запылившимися зелеными глазами, остановилась на секунду… И, развернувшись, направилась к пытавшемуся встать на ноги отцу.

Он кричал безостановочно. Умолял Зину помочь, обещал убить, звал Антонину. Похоже, при ударе он сильно повредил спину и теперь не мог подняться. Ванда остановилась в шаге от него, он замахал руками и выкрикнул:

– Так не бывает!..

Ванда прыгнула, схватила его за голову и одним движением свернула шею.

В коридоре послышались шаги – успевшая одеться и испугаться Антонина надеялась потихоньку улизнуть. Ванда снова уставилась на Зину – внимательно, как большая собака, которая пытается угадать хозяйские намерения. Зина выдержала этот пустой стеклянный взгляд и кивнула. Ванда направилась к двери.

– Какая большая, – завороженно сказал еще красный и мокрый от слез, но уже почти забывший о пережитом страхе Павлуша.

– Она выросла, – севшим голосом ответила Зина. – Хорошо кушала и выросла.

Из коридора раздался отчаянный визг Антонины, перешедший в странное бульканье.

– Я тоже буду хорошо кушать, – пообещал Павлуша.

Зина кивнула и закрыла ему уши, чтобы снова не перепугался. За дверью выли и хрипели, слышался влажный мясной треск. Зина зажмурилась и попыталась представить, что все это происходит где-то далеко-далеко, а еще лучше – в фильме, на светящейся простыне экрана.

– А чего они делают? – неестественно громко спросил Павлуша.

– Играют, – Зина прислушалась – вроде бы стало тихо. – Ты посиди пока, ладно? Я сейчас.

И медленно, на трясущихся ногах вышла в коридор.

Антонина лежала на полу неподвижной бесформенной кучей, из которой торчали ботики со стоптанными каблуками. Кукла копошилась рядом. Как только Зина сделала шаг за дверь, Ванда вскинула голову. Огромное лицо было в крови, изо рта торчал клочок кожи, похожий на куриные потроха.

– Ма-ма, – сказала Ванда и протянула руки к Зине.

Вытерпев прокатившийся от желудка до глотки спазм, Зина растянула губы в подобии улыбки и позвала:

– Ванда. Вандочка. Куколка…

Ванда встала и зашагала к ней, а Зина стала пятиться в сторону кухни.

Другие электронные книги автора Дарья Леонидовна Бобылёва

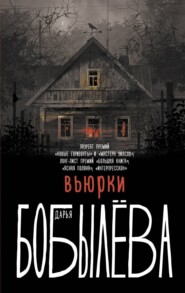

Вьюрки

4.5

4.5