По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

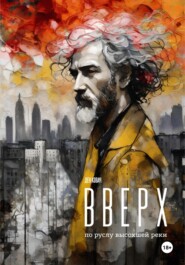

Сенсей. Сон Большого Города

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Был мальчик. Много лет назад. Десять лет назад или десять тысяч. Это ведь он научил ее. Такой застенчивый худенький мальчик в больших очках и с невероятной улыбкой. Она полюбила его за эту улыбку. И за то, что он читал миллион книг и помнил их все. За его рассказы и за его легкость. Конечно. Она полюбила его за легкость. И он был ее первым мужчиной, хотя сам был еще совершенный мальчик… И он научил ее летать. В другом старом парке с большими деревьями и тишиной. Там летние дни незаметно превращаются в осенние ночи. Был конец лета. Дни стали чуть-чуть короче, а вечера едва-едва прохладней. Мальчик взял Мари за руку, и они, поднявшись к самым верхушкам деревьев, кружили там, как два осенних кленовых листа. Не опускаясь вниз и не поднимаясь выше. Это было невероятно. Она смеялась. Это было. Это было по-настоящему. Так же по-настоящему, как холодные капли дождя, заставившие их опуститься и спрятаться под кроны деревьев. Ее невероятные глаза блестели от слез. Там же, под старым раскидистым деревом, в шелесте дождя, в мокрой траве, в запахах уходящего лета и тенях скорой осени, она отдалась ему. Это было красиво, хотя и недолго. Это было именно так, как она себе представляла. Это было именно так, как ей было нужно. Тогда, среди зеленых вечерних шорохов старого парка, она поняла все про себя и свое тело. Желания, сны, мечты… Все вдруг стало ясным. Ясным и легким.

На следующий день она попробовала взлететь одна. В маленьком сквере, где случайно не оказалось никого. И она взлетела. Сама. Без его руки. Смеясь, она вернулась домой. А потом, через несколько дней, сказала мальчику в больших очках, что больше не может с ним встречаться. Не хочет. Эти слова дались ей легко. Она ведь была честна с ним и с собой. Она была теперь очень легкой. Легкой и веселой.

Что же было дальше с тем мальчиком? Она не знала. Это наш с тобой вопрос, не ее. Ей, пожалуй, все равно. И я знаю кое-что о нем. Он больше не летает. Ты же понимаешь, почему. Мы ведь умные люди. Особенно ты.

Мальчик в больших очках с яркой улыбкой и бесконечными историями стал мужчиной в больших очках. И не сохранил, к сожалению, ни историй, ни улыбки. Он стал финансистом. Успешным, но совершенно неинтересным. Он женился в юности, а потом даже не заметил, как жена и маленькая дочь ушли от него. Книги были по-прежнему с ним. Но они как будто потеряли свою яркость. Как очки, которые протирались много раз в день десять лет. Или десять тысяч лет. Ничего больше с этим мальчиком никогда не произошло. Всего только одна странная и короткая недавняя встреча.

Однажды, совсем недавно, он шел по бульвару среди летних тенистых лип. Мальчик в больших очках, переставший быть мальчиком много лет назад. Но кому от этого лучше? Он работал недалеко от дома. Офис большой китайской компании. Стеклянные окна от пола до потолка и большой стальной его стол в центре. Он уже мысленно был там, разбирал почту и совсем не смотрел по сторонам. Как всегда. Как всю свою жизнь. И вдруг запнулся, споткнулся. Хотя дорога была чистой и пустой. Поднял глаза и заметил, как впереди что-то мелькнуло между деревьями. Он еще не видел, что это и кто это. Но сердце его прерывисто заколотилось, и колени стали вдруг неустойчивы. Сесть. Он раскачивался, с трудом выдавливая из себя застрявший, плотный и скрипящий на зубах, как кофейная гуща, воздух. Он снова был семнадцатилетним мальчиком, студентом Главного университета Большого города. Он чувствовал вкус первого взрослого поцелуя. Ощущение полета, давно забытое, вдруг захватило его. Кажется, он бы взлетел. Прямо здесь и сейчас. Если бы не ржавый гвоздь, впившийся куда-то в спину, под левой лопаткой. Так и не сумев вздохнуть, он опустился на тротуар. Не дошел нескольких шагов до скамейки. Боль легко стряхнула с него годы. Все десять или даже десять тысяч лет. Он слышал сумеречные шорохи старого парка и самого старого дерева в этом парке. Он видел ее улыбку. Он слышал, как она звала его: «Мой мальчик», когда ее светло-голубая рубашка скользила с плеч на траву. На траву, в которой путались с августовскими обожженными на солнце травами, ее светлые длинные волосы. Это было. Они вместе кружились, как листья ветреным днем, среди зеленых густых крон старого парка. И ее глаза были зелеными, как чудесная листва вокруг. Он все это видел и слышал. Мальчик, который давно уже не был мальчиком.

Мари не видела его. Не видела и не слышала. Она слишком легко взбежала на несколько ступеней в сквер, в аллею огромных лип в центре Большого города. И не удержалась. Слишком легкое сегодня настроение. Слишком ясное утро. Взлетела к верхушкам деревьев, вот что она сделала. Никого в сквере. Никого, кто бы мог увидеть ее, кружащуюся между огромных старых лип. Никого, кроме задыхающегося мальчика, который уже не был мальчиком. Да и не задыхался уже, пожалуй.

Никто не станет жалостливо цокать языком рядом с его холодным телом. Никто не будет причитать о том, какой он был еще молодой и полный сил. Пустой был этот взрослый, вечно хмурый мужчина. Никто не вздыхает рядом с такими серыми скучными людьми. Никто не причитает над теми, кто пуст внутри. Пуст и сух, словно дырявое ведро. И никто не узнает, каким когда-то давно он был – веселым мальчиком в толстых очках. Десять или десять тысяч лет назад. На его рабочий e-mail еще некоторое время будут падать письма и уведомления. Безответные. И мы закроем страничку этого мальчика. Пусть.

Мари, которая была девочкой десять лет назад, спешила к другому. Спешила, летела, бежала. И смеялась на бегу, вспоминая, как бежала к своему ангелу в первый раз. Опаздывая и немного нервничая. Как он взял в руки ее холодные ладони. Как спросил, почему она так замерзла. Девочка смеялась. Ведь она спешила к тому, кого научила летать. Это было легко. Она привычно скользила по самой поверхности жизни, удивляясь самой себе. Своему постоянству. Ее текст в мессенджер летел впереди нее: «Милый мой ангел, я рядом, пять минут…» и эмодзи-смайл.

Вдруг кто-то окликнул ее по имени. Какой знакомый голос… Она обернулась.

Имеет ли верность обратную силу? Распространяется ли она в прошлое? Вспоминая тех, кто был дорог когда-то, сохраняешь ли ты верность настоящему? Мари остановилась, услышав голос из прошлого. Несколько лет назад. Несколько счастливых недель. Она помнила этот голос и ласковые руки того, кто был этим голосом. И она не могла ничего сделать. Она была слишком легкой, чтобы держаться одного правильного пути. Она не думала о том, кого называла ангелом. Латте без сахара. Разговоры. Рука, которая коснулась ее волос и шеи. Дрожь ее тонких пальцев. Час воспоминаний, улыбок, забытых ласковых прозвищ и шепота, который отзывался где-то там, внизу. Внутри и чуть ниже сердца, где бабочки взмахивают крыльями и от этого разлетаются вдребезги благие намерения.

Мари поехала с ним. С его голосом, его ласковыми пальцами. И все ее бабочки внутри кружились и путались в словах песен, которые им когда-то нравились. И она осталась с ним до утра. Ты знаешь, что это значит. И ты знаешь, как это бывает. В нашей жизни. В твоей. Моей.

Это значит, что тот, кого она называет ангелом, ждал ее напрасно. А ты ведь понимаешь, что ждать и ждать напрасно – это как ссадина и удар ножом. Ссадина болит недолго, а нож… Нож часто – это необратимость.

Ты еще слушаешь? Бывает так, что терпение рвется, как ветхая сумка. Из нее валится на дорогу, в пыль все, что мы обычно прячем. Все, что скрываем даже от себя. А там, в дорожной пыли, наши разочарования, сомнения и обиды могут смешаться в одну уродливую кучу – ненависть. Я не люблю об этом говорить. Мне не по душе то, что случилось в парке. Когда милый не дождался своей девочки. Когда он понял, что не дождался, и почувствовал, почему. То, как изменились его глаза. И не стало больше милого ангела. Некого было называть милым.

И вот теперь, наконец, я снова возвращаюсь к верности. В тот момент, когда она смеялась над общими старыми и забавными воспоминаниями вместе со своим добрым, случайным и забытым другом, в тот момент, когда она перебирала своими тонкими красивыми пальцами густые и жесткие, почти забытые волосы на затылке того, кто был в ней этим летним вечером…

В тот самый вечер, взявшись за руки, взлетели между высоких деревьев старого парка двое.

Одного из них ты знаешь. Он не дождался своей легкой улыбающейся девочки. Он не первый, кто не дождался Мари. И не в первый раз. Я не буду судить. Но мне хочется узнать твое мнение. Был ли он прав, когда взял за руку другую девочку в этот вечер? Был ли он прав, когда сказал, что подняться вверх – это все равно что посмотреть вверх? Так же легко и даже легче…

Но только когда он показал своей новой знакомой темноволосой девочке с грустными глазами вверх, на веточку, до которой им вместе нужно было всего лишь дотянуться… в эту секунду в сердце Мари вошла острая ледяная игла. В сердце Мари, что бежала и почти летела на встречу к своему ангелу в этот вечер. Но не добежала и не долетела. И пропала легкость. Пропала, как будто и не было ее никогда. И кроны деревьев старого парка тоже пропали где-то в недостижимой высоте… Знала ли она, что потеряла? Знала ли она, что потеряла навсегда? Десять лет или десять тысяч лет назад. Это была первая потеря Мари. С тех пор Мари теряла. Теряла и забывала. Не меняясь. В конце пути стоял человек в черном костюме и шляпе с широкими полями. С его пальцев капала на холодный бетонный тротуар черная кровь. Это он назвал Мари сучкой в конце пути. И ты узнаешь всю историю от начала и до конца. В свое время.

Почему, спросишь ты, эта история про верность? Почему не про любовь? Потому что верность – это ключ, что открывает и закрывает все настоящее. Все по-настоящему важное. Если ты понимаешь, о чем я.

Из случайных текстов Сенсея

Глубина резкости. Это когда все, что вне фокуса, вне твоего внимания, теряет значение, теряет резкость и смысл. Чем старше я становлюсь, тем меньше эта глубина. Возможно, это такая растущая сосредоточенность. А может быть, наоборот, рассеянность. Но это очень важная величина.

Знаешь, снимая город, ты закрываешь диафрагму объектива, перекрываешь свет, оставляя минимальное для него отверстие. Так получается резкий до бесконечности кадр. А вот снимая портрет, впускаешь в объектив весь возможный свет, открываешь его максимально… чтобы получить узкое резкое пространство. Только глаза, только зрачки. Вот почему так, скажи мне?

Вероятно, человеку всегда недостаточно света? А городу хватает собственного? Все это спорно. Спорь.

Глава четвертая. Сенсей. Один

Дверь захлопнулась. Старый дом слышал этот грохот не раз. И услышит еще много раз. Сенсей не услышит. С рюкзаком и спортивной сумкой в руке он спускался по лестнице. Отполированные деревянные перила знакомо скользили под рукой. Привычно. Кофр с камерами и объективами ждал его на первом этаже. Старый кофр времен его активности. Обитые алюминием черные ободранные углы. Кофр ждет. К сожалению, никто и нигде не ждет его больше. Закончился день. Знакомый дом, в котором прошли двенадцать неплохих лет, перестал быть его домом. Сын его старого друга и коллеги продал квартиру, которую сдавал Сенсею. Сдавал – это очень условно. Сенсей платил от случая к случаю. Последние полгода не платил вовсе. Не ладились дела. Сенсей давно забыл, когда и как эти дела ладились. Не было учеников. Не было никого, кто бы мог помочь с этим. Новое время. Социальные медиа. Он понимал, что это значит. Он мог поговорить об этом. Так же, как о жизни на Марсе. Предположительно. Гипотетически. Он был человеком другой эпохи. Закончившейся безвозвратно с появлением Сети, гаджетов, цифровых камер.

В последний раз за ним со скрипом закрылась дверь подъезда. С каждым годом все больше вещей происходят с ним в последний раз. Это понимают многие, перешагнувшие сорокалетний рубеж.

Сенсей оглянулся по сторонам. Никого. Пустой двор, пустая жизнь. Пустые хлопоты. И он покатил кофр, поставив на него спортивную сумку. К фонтану. Это стало традицией.

Почему ничего не происходит? Что он сделал не так? Где в его долгой жизни он свернул в тупик?

Колодец, бывший когда-то фонтаном, был недалеко. Три квартала по тихим улицам старого города. Опустевшим улицам. Глядя на дома с заколоченными окнами, подъезды, рядом с которыми никто давно не парковал машин. Раньше здесь бегали дети, болтали старушки у подъездов, гуляли с колясками молодые мамы. Подростки кучковались со своими секретами и запрятанными от взрослых сигаретами у скамеек и баскетбольных площадок между деревьями за домами. Время. Совсем другое время. Как выброшенный на берег старый баркас с недоумением смотрит на далекое море, так Сенсей смотрел на недоступную сейчас для него бурную жизнь Даун-тауна. С огнями, музыкой, барами, деньгами. Все, что у него было, вошло в рюкзак за спиной и спортивную сумку, в старый кофр на колесах. Что, собственно, у него было?

Ты скажешь, что у каждого из нас есть только то, что мы можем унести с собой. Я тоже слышал эту байку. И Сенсей слышал. Но ему не нужны твои или мои советы. Не нужны истории о пространстве вариантов и прочие мотивации. Ему нужно было чем-то жить. Не важно даже где и на что. Ты понимаешь? Важно – чем. Важно – зачем. Сенсей не готов был шагнуть с моста, рядом не было подходящих мостов. И у него не было под рукой короткого и острого танто или тем более кусунгобу. Не было верного друга, стоявшего наготове рядом со сверкающим мечом, чтобы помочь уйти из жизни с честью. Но ты же понимаешь, что это вопросы технические. У него не было ни одного подходящего варианта в его сегодняшнем пространстве. Это его беспокоило, а не мосты и мечи для сеппуку.

В кофре еще оставались сверкающий хромом Hasselblade и среднеформатный Pentax. Leica покинула его три месяца назад вместе с классическим 50-миллиметровым немецким стеклом. Чистым и прозрачным. Идеальная камера для 35-миллиметровой пленки. Почти любимая камера. Вечная, так ему казалось, когда он держал ее в руках в огромном магазине B&H. Так ему казалось и много лет спустя, когда он передавал идеальную вечную маленькую камеру еврею-антиквару Иосифу в Чайна-тауне. Много и многих снявшая Leica стала частью чьей-то коллекции. Возможно, коллекции самого Иосифа. Сенсей в былые годы говорил с ним о фотографии. Иосиф тогда проявил исключительную информированность. На этом они и сошлись. Сенсей был уже не слишком молод. Ушла Leica, оставив приличную сумму, которая, к сожалению, тоже подходила к концу. Его камеры без пленок. Как револьверы без патронов. Бессильные. Бесполезные. Как он сам. Без цели. Без друзей. Без дома. «Я не бездомный, – сказал он себе. – У меня просто временно нет дома». Он не пытался себя ни в чем убедить. Говорить с собой давно стало его привычкой. Он обсуждал сам с собой практически все. Долгие медленные разговоры.

Сенсей дошел до старого каменного кольца фонтана. Присел на теплый парапет. Хорошо, что лето. Хорошо, что так легко. Мало вещей и много времени.

В глубине фонтана тускло блестели позеленевшие старые монеты. «Почему бы и нет…» – сказал он сам себе. И, потянувшись, достал одну из них. Вспомнил, как его серебряная монета блестела в тонких пальцах девушки. Здесь. Несколько месяцев назад. Несколько ничего не значащих месяцев. Много не важных дней и ночей.

И еще он вспомнил, как встал на тот путь, что привел его теперь. К этому фонтану и к этой темной скользкой монетке в руках.

Он уже был Сенсеем тогда. Много лет назад. Десять или десять тысяч. У него было много учеников. Он отказался от своего маленького клуба карате ради большого и незнакомого мира фотографии. Он неплохо зарабатывал на съемках. Умел сделать правильный кадр, найти нужный свет, поймать мимолетное настроение счастья в кадре. Именно то, зачем нужны фотографы на свадьбах и праздниках. Но, проявляя и печатая эти снимки, он все больше сомневался. Он чувствовал, как искусство, его искусство света и тени, обменивается на деньги. И ему казалось, что это неравноценный обмен. Он отлично помнил тот день, когда обменял конверт с фотографиями на конверт с деньгами. Недалеко отсюда. В старом кафе, за деревянным столиком. Кофе был хорош. Он любил кофе в этом кафе. Татуированный кубинец – хозяин заведения готовил кофе в алюминиевой кастрюльке на огне. Не признавая кофемашин и капучинаторов. Хороший кофе. Сладкий и крепкий. И жгучий. Делая маленький глоток, Сенсей подумал тогда: «Нельзя менять свою жизнь на деньги». Эта мысль ударила ему в солнечное сплетение. Жизнь – это немного и недолго. Жизнь – это все, что у тебя есть. И, если ты будешь разменивать свои годы, свои бесценные часы и невозвратные минуты на мятые бумажки, то однажды у тебя не останется ничего, кроме них. Кроме этих мятых бумажек. Ты не сможешь купить на них еще один день для себя. Еще один день невероятных теней и света. Не сможешь.

Именно тогда Сенсей вышел на свой сегодняшний путь. Отказался от коммерческой съемки. От свадеб и венчаний, крестин и похорон. Ничего больше. Только ученики. Свет, тени, ученики. Это было неплохо придумано. Тогда. Жалеет ли он сейчас об этом? Сидя у старого неработающего фонтана с мокрой монетой в руках? Смешной и старый. С ободранным кофром, в котором лежат его последние камеры. Остатки огромной коллекции камер и объективов. Остатки его жизни.

Я жалею его. Ты, наверное, тоже. У тебя ведь доброе сердце. Но он сам? Пожалуй, нет. И тебя это не удивляет, правда? Сенсей выбрал свой путь. И прошел этот путь от начала и до конца. И я знаю совсем немногих людей, которые смогли удержаться на своем пути. А ведь я тоже встречал разных людей. Хороших и плохих. Я ведь не молод.

Тусклая монетка в руке Сенсея налилась тяжестью. Он сунул монету в карман брюк и поднялся с нагретого солнцем камня парапета. Вдруг он понял, куда ему идти.

Глава пятая. Мари. Десять лет назад

Мари проснулась с сожалением. Прекрасный был сон. Она летала. Это было так легко. Ей на мгновение показалось, что она сможет, как во сне. Взлететь. Оставить всю пустоту наступающего дня здесь. На подоконнике это старого скучного дома. Дома, где прошло ее ничем не примечательное детство.

Она давно уже не летала. Странная история. Звучит странно. Не летала. Это странно звучит для тебя и для меня. Не для Мари. Для Мари это печально. Прекрасно и печально. Прекрасно, потому что она отлично помнила, как это было. Кроны высоких деревьев, ветер, трепавший волосы и срывающий платье. Она смеялась и летела. Печальным это стало, когда все закончилось. Точкой стало то, что для Мари никогда не было важным. Никогда не имело значения. Верность или неверность, ревность или доверие… Где-то внутри этих слов крылась правда Мари. Где-то среди этих слов скрывалось то, что для Мари было недоступно с детства.

Раннее утро. За стеной на кухне родители готовили завтрак. Неизменные два яйца и тосты. Неизменный чай с бергамотом в большие, разного (но привычно важного) размера кружки. Каждый день одинаков. Будни. Уик-энды. Месяцы и сезоны. Ничего не менялось на этой кухне, кроме бытовой техники. Даже разговоры были одинаковыми. Журчал телевизор в комнате родителей. Фальшиво улыбаясь, втолковывал очевидное и ненужное телевизор на кухне. Эти два разно настроенных источника бессмысленной информации наполняли двухспальную квартиру двенадцатого этажа панельной высотки. Не давали войти тишине. Тишине не было места внутри этой размеренной и стандартной жизни. Тишины здесь опасались. Ты спросишь, почему? Я скажу тебе. В тишине и ты, и я вынуждены быть самими собой. А ведь это нелегко – быть только собой. Быть собеседником и слушателем самого себя. Не держаться за обрывки чужих настроений и новостей. Не разделять с еще миллионом таких же, как ты, сомнительно важную и по большей части выдуманную достоверность.

В отличие от сложных нравственных категорий, которые Мари никогда не давались, бессмысленность массовой информации и культуры всегда была для Мари очевидна. Появившаяся в стандартной асфальтобетонной среде большого города, девочка выросла странным неформальным цветком. Редкой красоты и неизвестного сорта. Она всегда была против. Сколько себя помнила. Против школьной формы, против общих собраний, где нужно было соглашаться и аплодировать. Она была против политики. Она была против классической литературы. Но ее протест всегда носил деятельный характер. Если она была против классики в старших классах, она противопоставляла ей современный нонконформизм. Она была умной девочкой. Тонким одуванчиком, с белыми легкими пушистыми волосами и огромными прозрачными глазами. Она была такой тонкой и хрупкой, что казалось, не воплотилась в этом мире до конца. Может быть, поэтому она не любила спорить. Не чувствовала себя достаточно уверенной для противостояния. Она просто не соглашалась и предлагала свое решение, свой ответ, свою точку зрения. Но никогда не настаивала. Она часто говорила «нет». Слишком часто для своей хрупкости. И она всегда уступала физической силе, без всяких сомнений и оговорок уступала.

Что касается полетов… Я, кажется, уже рассказывал тебе эту историю… Сейчас мне хочется говорить о Мари. Она удивительная, необыкновенная, странная. И я надеюсь, ты согласишься со мной очень скоро.

Мари вставала не сразу. Она любила немного задержаться в постели. Не оставлять сразу сны, не спешить окунуться в неотвратимость нового дня. Потянувшись, Мари выбралась из-под одеяла. Походка ее утренняя всегда неуверенна, неустойчива. Длинная темно-синяя сорочка почти прозрачна. Мари остановилась перед дверью, у зеркала, висевшего на обратной стороне двери и отражавшего Мари в полный рост. Узкое, с высокими скулами, лицо Мари было не особенно правильной формы. Не слишком красивое, если бы не огромные светлые глаза. Почти прозрачные и меняющие свой цвет в зависимости от окружения или даже настроения. Глаза удивляли. И еще улыбка. Улыбка у Мари бывает разная. Она горит, она вспыхивает, она может быть доброй, может быть насмешливой, может быть сумасшедшей. Иногда мне кажется, что Мари улыбается каждому слову собеседника, по поводу или без всякого повода. Улыбается своим мыслям, улыбается хорошей погоде. И это ее улыбчивое и радостное свойство располагает к себе невероятно.

Вот и сейчас Мари улыбнулась своему отражению в зеркале. Новый день. Скользнула взглядом по своему телу в отражении. Задержалась на груди. Соски ее маленькой груди натягивали тонкую ткань сорочки. Мари вздохнула и провела по груди рукой. Маленькая. Слишком маленькая для взрослой жизни. Для взрослой девушки. Грудь всегда немного расстраивала Мари. Она стеснялась ее. И тщательно скрывала. И грудь, и свое стеснение. Особенно в школе. В университете, став старше, она поняла, что маленькая грудь вызывает желание мужчин, может быть, не меньше, чем большая. Особенно, когда соски торчат, словно две остроконечные кнопки, настойчиво пробиваясь сквозь любую одежду, кроме разве что зимних пуховых курток. Мари всю сознательную жизнь боролась со своим стеснением. Она была против, ты же понимаешь. Ты ведь уже немного знаешь ее, правда? Не так хорошо, как тот мальчишка из ее группы, который проходил вместе с ней практику после первого курса. Тот, что целовал ее в губы не слишком умело и не очень смело за их общежитием из белого кирпича. Тот, что провел рукой по ее груди. И его, нужно заметить, влажная от пота мальчишеская ладонь, касаясь ее предательских торчащих сосков, замерла. И Мари замерла, как маленькая птичка в его руках, боясь пошевелиться, страшно стесняясь своей детскости, неопытности. Но когда он тронул ее соски, вверх от низа живота взметнулась такая сильная волна наслаждения, что волна эта смыла стеснение. Тогда Мари остановила руки его, пытавшиеся забраться под ее одежду. Тогда она еще была девственница. И ее решение узнать мужчин не распространялось на этого симпатичного, но не слишком интересного мальчика.

На следующий день, прекрасным субботним утром, Мари была совершенно свободна от практики до самого понедельника. И ее пробежка по едва видимой тропинке на краю леса была неторопливой. Так рано редко кого можно встретить на территории кампуса, а уж за его пределами, граничащими с лесом, была полная абсолютная безлюдность. Мари не боялась быть одна и бегать одна. Она вообще была совершенно одинока по натуре. Хотя ее доброжелательность и радостная общительность могли ввести в заблуждение. Мари любила быть одна. Любила тишину. Ей было достаточно самой себя как собеседника и компании. Лес разрезала насыпь железной дороги. Мари часто слышала далекий стук колес проходящих на запад поездов. Но никогда не видела самого железнодорожного полотна. Тропинка вела Мари вдоль насыпи. Ветерок донес до нее запах разогретых солнцем шпал. Запах из детства. Запах вокзалов и путешествий. Это было неожиданно. Утреннее солнце и субботнее настроение. Мари любила учиться. Ей нравился университет. Ей нравилась идея стать генетиком-исследователем. Она любила биологию и химию. Она была из редких людей, которым нравится учиться. Которые всю жизнь могут учиться. Но субботнее утро прекрасно даже для того, кто влюблен в генетику и вирусологию. Впереди показалось полуразрушенное строение. Небольшое круглое здание из серого камня. Без крыши, балки которой давно провалились внутрь и сгнили. Пустые оконные проемы арками смотрели во все стороны. Откуда здесь быть зданию, Мари не знала. Но любовь ко всему новому и необычному заставила ее заглянуть внутрь. Ничего. Пустота и остатки обрушившейся крыши. Но оконные арки, широкие, разогретые солнцем приглашали. И Мари присела, опершись спиной об их горячую шершавую поверхность. Послышался шум поезда. Где-то еще не слишком близко. Возможно, Мари присела отдохнуть на развалинах забытой старой железнодорожной станции. Столетие назад здесь был перрон. И кондуктор компостировал билеты редких пассажиров при посадке в красные вагоны. Как будто кадры из старого фильма.

Поезд промчался мимо Мари. Не останавливаясь и не замечая. В некоторых окнах она видела сидящих за столиками людей. Наверное, утренний чай, бутерброды в вощеной бумаге или газете занимали их внимание. Может быть, тот, кто смотрел в окно, видел сидевшую в каменной арке девушку. И может быть, даже подумал о ней несколько секунд. Между горячими глотками кофе.

Мари вспомнила вчерашний вечер. Долгий разговор в лаборатории, закончившийся прогулкой к общежитию и поцелуями. Вспомнила и снова почувствовала возбуждение. Его губы и желание, и ладонь на груди. Опустила глаза на торчавшие под плотной спортивной майкой соски. Маленькая предательская грудь. Мари коснулась острого соска. Обжигающе приятно.

И тогда Мари сделала то, чего никогда не могла себе даже представить. Стянула через голову майку. Осталась в одних узких шортах. Сбросила кроссовки и вытянулась на разогретых камнях.

Ее невысокий рост позволял лечь в оконном проеме старой станции. Мари закрыла глаза. Солнце ласково согревало ее не загоревшую белую кожу. Поезд. Снова стал слышен шум поезда. Стучит колесами.