По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

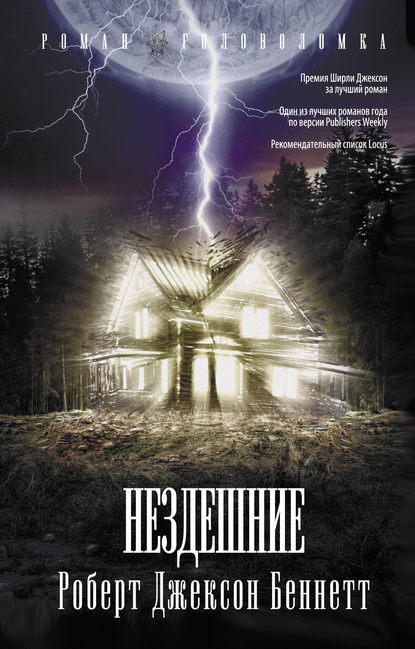

Нездешние

Автор

Серия

Год написания книги

2013

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Из всех приятных чудес Винка Моне интереснее всего матери с детьми. Она наблюдает, как они, взявшись за руки, прогуливаются по улицам: она наблюдает за детьми, играющими в парке, пока матери, валяясь на пледах, лишь изредка вмешиваются в размолвку. Она наблюдает, как они сидят на крылечках и матери читают им вслух, пока не стемнеет и не настанет пора уходить в дом. Одно окошко наполняется золотистым светом, а когда закончен вечерний ритуал, тихо гаснет.

Спокночи.

Глядя на них, Мона ощущает давнюю боль в плечах и животе.

«А у нас с мамой так было? – вспоминает Мона. – Или нет? Могло ли и у меня так быть?

Не думай. Гони эти мысли.

Ты пуста. Пуста».

Мона расспрашивает, расспрашивает, расспрашивает. Ответов нет. Поначалу она подозревает, что весь город от нее что-то скрывает. Но понемногу начинает им верить: они в самом деле не помнят ее матери. Может, мать жила здесь тайно? Или под другим именем? Это как-то связано с Кобурном? Никто не знает.

И все же первая неделя в Винке – самое приятное время, какое выпадало Моне в жизни. Вечера хороши до боли. Никогда ей так не хотелось сбросить старую жизнь и начать заново. Она даже подумывает плюнуть на поиски известий о матери. Но тут на чердаке обнаруживаются катушки пленок.

Это настоящий кинофильм, мотки призрачных янтарных кадров. Чтобы их просмотреть, приходится искать старый проектор, но в Винке, где магазины сохранили много старых вещей, найти его нетрудно. Чтобы разобраться, как заправить пленку в аппарат, приходится читать инструкцию (на удивление сложная операция), но, справившись, Мона возвращается домой, закрывает все шторы и двери, вставляет пленку и запускает проектор.

Аппарат жужжит, и на стене гостиной возникает пляшущее цветное пятно. Мона играет кнопками, добиваясь резкости изображения, и скоро из цветного тумана проступают руки и лица.

Съемка идет в комнате. Собственно, в этой самой гостиной этого самого дома, только она не пуста, а полна народу. Какой-то праздник, летний праздник – может, Четвертое июля, судя по разукрашенному белым, красным и синим пирогу, – и все собравшиеся почти ровесники – лет тридцати на вид. Все мужчины в рубашках с открытым воротом, в голубых или коричневых спортивных куртках, а женщины в невероятно ярких платьях – ярких, как рождественские украшения. В воздухе висит густой дым, у всех в руках стаканы с пуншем, и все смеются, входят и выходят через балконную дверь на задний дворик. Кто-то машет в камеру, кто-то недовольно щурится от вспышек. Звука нет, картинку сопровождает только щелкающее гудение аппарата.

Кто-то из мужчин зовет с заднего крыльца. Мона видит, как оборачивается и отвечает ему одна из женщин, но она далеко и не в фокусе. Мужчина (Мона сочла бы его профессиональным игроком в гольф) кричит ей громче, и женщина отвечает еще громче, чуть не складываясь пополам. Мона уверена, что у нее на глазах происходит неизбежная чуть ли не на каждой вечеринке перекличка: «Что?… Что?» Гольфист, отчаявшись, машет женщине, и та подбегает, изящно семеня на высоких каблуках. Это мать Моны, Лаура Альварес, в потрясающем красном платье, и она, несомненно, душа компании. Когда она входит со двора в комнату, собравшиеся встречают ее приветственными кличами, и она смеется смущенно, но радостно и прижимает пальцы к груди, успокаивая бьющееся сердце. От ее смеха внутри у Моны что-то обрывается, и она плачет, глядя на улыбающийся ей со стены призрак матери.

Это просто нечестно. Это неправильно – нет, это дьявольски обидно! – видеть маму счастливой среди счастливых людей. Расплывчатая женщина, смеющаяся со стены, не подозревает, что впереди у нее годы безумия в темных комнатах, где маленькая девочка не понимает, почему чуть ли не от каждого ее взгляда мама плачет.

Мона вдруг проникается ненавистью ко всем этим людям. Она ненавидит своих приветливых соседей, ненавидит голоса детей, смеющихся и валяющих дурака на бейсбольной площадке, ненавидит каждую неоновую вывеску и приветливо машущих прохожих и ненавидит нарисованных людей на въезде в город, с надеждой смотрящих на башню на вершине горы. Она ненавидит их за счастье, которого ей не досталось, потому что они ведь не знают, да? Они не знают мира за пределами Винка. Люди на пленке не знают, что их мечта окончится ничем. Они не знают настоящей жизни, настоящего будущего.

А Мона знает. Слишком хорошо знает.

Мона не всегда носила фамилию Брайт. Когда-то, несколько лет назад – хотя сейчас кажется, прошла целая жизнь, – на четвертом году службы в хьюстонской полиции она познакомилась с патрульным по имени Дэйл Лоудон – не человек, а каменная стена, с большими грустными глазами и мягкой медлительной манерой говорить, очаровавшей очерствелое (так она думала) сердце Моны. Дэйл любил старые фильмы, сам косил газон и делал мушек для блесен, хотя рыбак был никудышный. Добрый, внимательный, более или менее заботливый – словом, как раз тот, кого Моне до сих пор не хватало в жизни. И то, что член у него был с банан, не портило картину.

Они поженились, когда Моне исполнилось тридцать два, и как ни трудно ей было в это поверить, жили счастливо. Тихая домашняя жизнь, предложенная Дэйлом, ей нравилась, попадала в унисон. Мона и не знала, что можно так жить – так расслабленно, просто существовать. Было некое совершенство в возможности лениво проваляться в постели все воскресенье. Это действовало как чудесный невиданный наркотик – а как же иначе, ведь у Моны прежде не бывало такого дома. Настоящего дома.

Она забеременела на четвертый месяц брака. Ни он, ни она этого не планировали, но и случайностью ребенка назвать было нельзя. Потому что Мона, вопреки ожиданиям, пришла в восторг. Честно говоря, никто еще не слышал вопроса: «А не хотела бы ты приютить в своем теле целого человека, а после его болезненного извлечения не согласилась бы ты во сне и наяву, годами или десятилетиями покоряться капризам крошечной своевольной человеческой личинки, опустошающей твой кошелек и общественную жизнь?» – и не отвечал на него согласием. Тем более Мона Брайт, обладательница жестокого хука с правой, ледяной мины (перенятой у отца) и снайперской точности в стрельбе (она далеко обставила всех стрелков в своем выпуске – тоже отец научил).

И все-таки Мона согласилась. При виде маленького розового плюсика на белой полоске что-то в ней раскрылось, развернуло лепестки и потянулось к свету. Она не сумела бы этого выразить, но ей чудилось, будто ей выпал шанс все исправить, хотя она не понимала толком, что надо исправлять (тихий голосок в голове подсказывал – абсолютно все).

Она вскоре поймала себя на том, что скупает всякие глупости для детской: коврики, занавесочки, коляску, и одеяльца (согласно рекомендациям журналов для молодых мам, в которых она обнаружила вдруг кладези мудрости), и комбинезончики, и чепчики, которые и двух раз не наденешь, пока не станут малы. Почти все было нейтрального желтого цвета, поскольку Мона никогда не забивала себе голову фигней про голубое и розовое. Отказалась она и определять пол младенца, потому что так будет неинтересно, верно?

Дэйл покупал ей такие же смешные вещички для молодой мамы. Домашние тапочки. Подушки под спину. Массажер от отека лодыжек. И даже розовое платье для беременной. Розовое, потому что Дэйл, благослови его боже, не брал в голову ее проблем с голубым и розовым. И главное, Мона его надела. Хоть и походила в нем на сдувшийся воздушный шарик или пожеванный кусочек жевательной резинки, но носила. Плевать ей было. С тех пор как увидела на экране в гинекологии что-то похожее на мечущуюся креветку, ей стало не до глупостей.

Если что ее и волновало, так это семейная жизнь – а жизнь была. Ей все чаще вспоминалось выражение «завести семью» – оно звучало как «завести машину», намекая, что механизм собран заранее, и в него стоит только запрыгнуть, нажать кнопочку – и поезжай себе. Или что можно обратиться в лавочку, где при виде кольца на пальце и банковской закладной тебя обеспечат подходящей семьей в полной сборке. У нее мурашки ползли по спине от чтения журналов, заявляющих: «Вот так рожают и растят детей», словно других вариантов не допускалось. Либо ты выглядишь как картинка из этого журнала, либо все делаешь неправильно.

А ей не нравились эти картинки. Ей не нужен был товар, предмет обстановки, вещь с рекламного объявления. У нее появился шанс дать кому-то любовь, которой не досталось ей самой, и Мона не желала превращать это в покупку, «оплачивать опыт материнства», как написал кто-то в Интернете.

Жизнь и ребенок – единственное, что по-настоящему принадлежало ей. И Мона дала себе слово никогда об этом не забывать.

Это случилось на восьмом месяце беременности. Восемь месяцев тошноты, отекших рук и ног, носовых кровотечений и тумана перед глазами, вечной слабости; восемь месяцев шевелений и дрожи в животе, осторожных толчков маленьких ножек; восемь месяцев черно-белых снимков растущего в ней маленького сокровища; накопившиеся за восемь месяцев груды крошечных одежек. А потом, возвращаясь из бакалеи, она выехала на перекресток, где удачно горело два зеленых, и, уже выезжая, поймала на краю зрения что-то красное: крошечное пятнышко, мелькнувшее, как крылышки колибри.

Спокночи.

Глядя на них, Мона ощущает давнюю боль в плечах и животе.

«А у нас с мамой так было? – вспоминает Мона. – Или нет? Могло ли и у меня так быть?

Не думай. Гони эти мысли.

Ты пуста. Пуста».

Мона расспрашивает, расспрашивает, расспрашивает. Ответов нет. Поначалу она подозревает, что весь город от нее что-то скрывает. Но понемногу начинает им верить: они в самом деле не помнят ее матери. Может, мать жила здесь тайно? Или под другим именем? Это как-то связано с Кобурном? Никто не знает.

И все же первая неделя в Винке – самое приятное время, какое выпадало Моне в жизни. Вечера хороши до боли. Никогда ей так не хотелось сбросить старую жизнь и начать заново. Она даже подумывает плюнуть на поиски известий о матери. Но тут на чердаке обнаруживаются катушки пленок.

Это настоящий кинофильм, мотки призрачных янтарных кадров. Чтобы их просмотреть, приходится искать старый проектор, но в Винке, где магазины сохранили много старых вещей, найти его нетрудно. Чтобы разобраться, как заправить пленку в аппарат, приходится читать инструкцию (на удивление сложная операция), но, справившись, Мона возвращается домой, закрывает все шторы и двери, вставляет пленку и запускает проектор.

Аппарат жужжит, и на стене гостиной возникает пляшущее цветное пятно. Мона играет кнопками, добиваясь резкости изображения, и скоро из цветного тумана проступают руки и лица.

Съемка идет в комнате. Собственно, в этой самой гостиной этого самого дома, только она не пуста, а полна народу. Какой-то праздник, летний праздник – может, Четвертое июля, судя по разукрашенному белым, красным и синим пирогу, – и все собравшиеся почти ровесники – лет тридцати на вид. Все мужчины в рубашках с открытым воротом, в голубых или коричневых спортивных куртках, а женщины в невероятно ярких платьях – ярких, как рождественские украшения. В воздухе висит густой дым, у всех в руках стаканы с пуншем, и все смеются, входят и выходят через балконную дверь на задний дворик. Кто-то машет в камеру, кто-то недовольно щурится от вспышек. Звука нет, картинку сопровождает только щелкающее гудение аппарата.

Кто-то из мужчин зовет с заднего крыльца. Мона видит, как оборачивается и отвечает ему одна из женщин, но она далеко и не в фокусе. Мужчина (Мона сочла бы его профессиональным игроком в гольф) кричит ей громче, и женщина отвечает еще громче, чуть не складываясь пополам. Мона уверена, что у нее на глазах происходит неизбежная чуть ли не на каждой вечеринке перекличка: «Что?… Что?» Гольфист, отчаявшись, машет женщине, и та подбегает, изящно семеня на высоких каблуках. Это мать Моны, Лаура Альварес, в потрясающем красном платье, и она, несомненно, душа компании. Когда она входит со двора в комнату, собравшиеся встречают ее приветственными кличами, и она смеется смущенно, но радостно и прижимает пальцы к груди, успокаивая бьющееся сердце. От ее смеха внутри у Моны что-то обрывается, и она плачет, глядя на улыбающийся ей со стены призрак матери.

Это просто нечестно. Это неправильно – нет, это дьявольски обидно! – видеть маму счастливой среди счастливых людей. Расплывчатая женщина, смеющаяся со стены, не подозревает, что впереди у нее годы безумия в темных комнатах, где маленькая девочка не понимает, почему чуть ли не от каждого ее взгляда мама плачет.

Мона вдруг проникается ненавистью ко всем этим людям. Она ненавидит своих приветливых соседей, ненавидит голоса детей, смеющихся и валяющих дурака на бейсбольной площадке, ненавидит каждую неоновую вывеску и приветливо машущих прохожих и ненавидит нарисованных людей на въезде в город, с надеждой смотрящих на башню на вершине горы. Она ненавидит их за счастье, которого ей не досталось, потому что они ведь не знают, да? Они не знают мира за пределами Винка. Люди на пленке не знают, что их мечта окончится ничем. Они не знают настоящей жизни, настоящего будущего.

А Мона знает. Слишком хорошо знает.

Мона не всегда носила фамилию Брайт. Когда-то, несколько лет назад – хотя сейчас кажется, прошла целая жизнь, – на четвертом году службы в хьюстонской полиции она познакомилась с патрульным по имени Дэйл Лоудон – не человек, а каменная стена, с большими грустными глазами и мягкой медлительной манерой говорить, очаровавшей очерствелое (так она думала) сердце Моны. Дэйл любил старые фильмы, сам косил газон и делал мушек для блесен, хотя рыбак был никудышный. Добрый, внимательный, более или менее заботливый – словом, как раз тот, кого Моне до сих пор не хватало в жизни. И то, что член у него был с банан, не портило картину.

Они поженились, когда Моне исполнилось тридцать два, и как ни трудно ей было в это поверить, жили счастливо. Тихая домашняя жизнь, предложенная Дэйлом, ей нравилась, попадала в унисон. Мона и не знала, что можно так жить – так расслабленно, просто существовать. Было некое совершенство в возможности лениво проваляться в постели все воскресенье. Это действовало как чудесный невиданный наркотик – а как же иначе, ведь у Моны прежде не бывало такого дома. Настоящего дома.

Она забеременела на четвертый месяц брака. Ни он, ни она этого не планировали, но и случайностью ребенка назвать было нельзя. Потому что Мона, вопреки ожиданиям, пришла в восторг. Честно говоря, никто еще не слышал вопроса: «А не хотела бы ты приютить в своем теле целого человека, а после его болезненного извлечения не согласилась бы ты во сне и наяву, годами или десятилетиями покоряться капризам крошечной своевольной человеческой личинки, опустошающей твой кошелек и общественную жизнь?» – и не отвечал на него согласием. Тем более Мона Брайт, обладательница жестокого хука с правой, ледяной мины (перенятой у отца) и снайперской точности в стрельбе (она далеко обставила всех стрелков в своем выпуске – тоже отец научил).

И все-таки Мона согласилась. При виде маленького розового плюсика на белой полоске что-то в ней раскрылось, развернуло лепестки и потянулось к свету. Она не сумела бы этого выразить, но ей чудилось, будто ей выпал шанс все исправить, хотя она не понимала толком, что надо исправлять (тихий голосок в голове подсказывал – абсолютно все).

Она вскоре поймала себя на том, что скупает всякие глупости для детской: коврики, занавесочки, коляску, и одеяльца (согласно рекомендациям журналов для молодых мам, в которых она обнаружила вдруг кладези мудрости), и комбинезончики, и чепчики, которые и двух раз не наденешь, пока не станут малы. Почти все было нейтрального желтого цвета, поскольку Мона никогда не забивала себе голову фигней про голубое и розовое. Отказалась она и определять пол младенца, потому что так будет неинтересно, верно?

Дэйл покупал ей такие же смешные вещички для молодой мамы. Домашние тапочки. Подушки под спину. Массажер от отека лодыжек. И даже розовое платье для беременной. Розовое, потому что Дэйл, благослови его боже, не брал в голову ее проблем с голубым и розовым. И главное, Мона его надела. Хоть и походила в нем на сдувшийся воздушный шарик или пожеванный кусочек жевательной резинки, но носила. Плевать ей было. С тех пор как увидела на экране в гинекологии что-то похожее на мечущуюся креветку, ей стало не до глупостей.

Если что ее и волновало, так это семейная жизнь – а жизнь была. Ей все чаще вспоминалось выражение «завести семью» – оно звучало как «завести машину», намекая, что механизм собран заранее, и в него стоит только запрыгнуть, нажать кнопочку – и поезжай себе. Или что можно обратиться в лавочку, где при виде кольца на пальце и банковской закладной тебя обеспечат подходящей семьей в полной сборке. У нее мурашки ползли по спине от чтения журналов, заявляющих: «Вот так рожают и растят детей», словно других вариантов не допускалось. Либо ты выглядишь как картинка из этого журнала, либо все делаешь неправильно.

А ей не нравились эти картинки. Ей не нужен был товар, предмет обстановки, вещь с рекламного объявления. У нее появился шанс дать кому-то любовь, которой не досталось ей самой, и Мона не желала превращать это в покупку, «оплачивать опыт материнства», как написал кто-то в Интернете.

Жизнь и ребенок – единственное, что по-настоящему принадлежало ей. И Мона дала себе слово никогда об этом не забывать.

Это случилось на восьмом месяце беременности. Восемь месяцев тошноты, отекших рук и ног, носовых кровотечений и тумана перед глазами, вечной слабости; восемь месяцев шевелений и дрожи в животе, осторожных толчков маленьких ножек; восемь месяцев черно-белых снимков растущего в ней маленького сокровища; накопившиеся за восемь месяцев груды крошечных одежек. А потом, возвращаясь из бакалеи, она выехала на перекресток, где удачно горело два зеленых, и, уже выезжая, поймала на краю зрения что-то красное: крошечное пятнышко, мелькнувшее, как крылышки колибри.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: