По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Дом у кладбища

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Пока О’Флаэрти живописал достоинства своей «обворожительницы», Паддок, расположившийся в двух шагах, с неменьшим пылом воспевал совершенства «волосатого» поросенка, поджаренного в щетине. Те, чей слух улавливал оба панегирика одновременно, могли бы сравнить это попурри с чередованием стихов из «Староанглийского ростбифа» и «Последней розы лета». О’Флаэрти внезапно осекся и не без суровости в голосе обратил к лейтенанту Паддоку вопрос:

– Зачем вам сдалась эта щетина, сэр? Что за важность, со щетиной или без?

– В рецепте все важно, сэр, – возразил Паддок не без высокомерия.

Наттер, изменив своей обычной молчаливости, счел за нужное предотвратить назревающий конфликт и произнес:

– Бог с ним, с поросячьим волосяным покровом, побережем лучше человеческий.

Одновременно он едва заметным кивком дал Паддоку понять, что с подвыпившим фейерверкером лучше не связываться.

– Человеческий волосяной покров? – с нажимом повторил О’Флаэрти и вызывающе воззрился на Наттера в упор. Вероятно, кивок не ускользнул от его внимания и был неверно истолкован.

– Вот именно, сэр. Кстати, мисс Магнолию Макнамару волосами Бог не обделил, можно вам только позавидовать, – отозвался Наттер, довольный тем, что так ловко вывернулся.

– Мне можно позавидовать? – зловеще повторил О’Флаэрти.

– Вам можно позавидовать, сэр, – твердо прозвучал голос Наттера, который был отнюдь не робкого десятка.

Несколько секунд собеседники разглядывали друг друга угрожающе, хотя и не без замешательства.

Однако после краткого молчания О’Флаэрти забыл про Наттера и вернулся к прежней теме:

– Клянусь всеми святыми, сэр, в жизни не видел такой прелестной ямочки на подбородке, как у этой молодой леди!

– А вы не пробовали, сэр, горошина там поместится? – бесхитростно осведомился Деврё с бесшабашностью, присущей юности.

– Ну уж нет, сэр, – О’Флаэрти произнес это низким голосом, угрожающе сверкая глазами, – хотел бы я видеть того, у кого протянется рука сделать это в моем присутствии.

– Что за чудесное имя – Магнолия! – поспешил вмешаться Тул.

В те веселые времена ссоры нередко влекли за собой грозные последствия, и посему как нельзя более уместно было вмешательство миротворца, умеющего вовремя направить разговор в иное русло. Для этого иной раз не требовалось больших усилий: в решающий миг какой-нибудь на удивление ничтожный предмет, не больше острия булавки, мог благополучно оттянуть на себя все электричество, накопившееся в двух разбухших хмурых тучах.

– Оно дано крестной матерью, благородной леди Каррик-О’Ганниол, когда семейство обитало в Каслмаре, графство Роскоммон, – с важностью произнес О’Флаэрти, – да и кому же еще пристало выбирать для нее имя, я спрашиваю, кому? – О’Флаэрти грохнул кулаком по столу и огляделся в поисках желающих возразить. – Так установлено Святой церковью – имя дает крестная мать при крещении, и пока Гиацинт О’Флаэрти из Кулнаквирка, лейтенант-фейерверкер, носит шпагу, никому, даже всему Чейплизоду целиком, этого не отменить.

– Речь, исполненная благородства, лейтенант! – воскликнул Тул, украдкой подмигивая.

– Так что там насчет имени? – вопросил влюбленный фейерверкер.

– Клянусь Юпитером, вы совершенно правы, сэр, леди Каррик-О’Ганниол и в самом деле была восприемницей мисс Макнамары.

Засим последовал рассказ о связанных с этим событием обстоятельствах, который был предподнесен с особой мягкостью и осторожностью – без тени насмешки и в тоне самом почтительном: от лейтенанта явственно попахивало порохом, а маленький доктор, хотя и умел в случае надобности постоять за себя, отнюдь не стремился спровоцировать взрыв. Тем, кто внимал этой истории не впервые, выпала, смею думать, возможность позабавиться: прежнего зубоскала-рассказчика было на сей раз не узнать.

Дело в том, что имя Магнолия досталось его обладательнице не вполне обычным путем, а именно – в результате несчастного недоразумения. Молодая леди Каррик-О’Ганниол питала любовь к шуткам. Как-то ее светлость высаживала магнолию – один из первых в Ирландии экземпляров этого экзотического растения, и тут пришла записка от миссис Макнамары. Эта добродушная вульгарная особа жаждала заручиться для своей дочери покровительницей из числа высшей аристократии. Ее светлость черкнула карандашом на обороте записки: «Назовите милую крошку Магнолией» – и тотчас забыла и думать о миссис Макнамаре и ее дочери. Но мадам Макнамара пришла в восторг. Автограф сохранялся в семейном архиве Макнамара на протяжении жизни двух поколений, а миссис Макнамара, встретив однажды лорда Каррик-О’Ганниола во время судебной сессии рядом с залом заседания большого жюри, рассказала ему об этом памятном событии с очевидным самодовольством. Лорд, человек по натуре слабодушный и деликатный, сама любезность, не позволил улыбке перейти в смех и предложил собеседнице понюшку из своей табакерки, дома же, весьма обеспокоенный, задал супруге вопрос, чего ради она побудила миссис Макнамару наградить бедного младенца ни с чем не сообразным именем. Ее светлость, давно забывшая о происшедшем, при этом весьма оживилась и пожелала знать, действительно ли ребенок наречен на веки вечные именем Магнолия Макнамара, а затем залилась смехом, поцеловала его светлость (тот опечаленно покачивал головой), накинула капор, запечатлела на щеке супруга еще один поцелуй и, все еще продолжая хохотать, побежала проведать свою магнолию. В укор легкомысленной супруге и невзирая на ее протесты, его светлость с того дня окрестил растение «макнамарой». Так продолжалось, пока достойный лорд (к превеликому удовольствию жены) не попал наконец впросак: пригласил однажды кроткого великана Мака и его тогда еще не успевшую овдоветь супругу с младенцем Магнолией и нянькой, а также прочих гостей взглянуть на макнамару; семейство воззрилось на его светлость в недоумении, тот же, в силу привычки, не заметил оговорки; ее светлость внезапно прыснула («вспомнила, как в детстве споткнулась о клумбу и упала»), и эти приступы смеха, к огорчению изумленного супруга, повторялись неоднократно, пока осмотр редкостного куста не был завершен.

Преподнося этот небольшой семейный анекдот, доктор Тул постарался в меру возможности не задеть чувства рыцарственного поклонника прекрасной Магнолии, для чего ему пришлось прибегнуть к некоторым существенным умолчаниям и поправкам. Когда история подошла к концу, доктор не дал слушателям опомниться и вставить слово, а поспешно задал неожиданный вопрос:

– А теперь, лейтенант, что вы думаете насчет гренков с сыром?

Лейтенант тупо кивнул.

– А вы, Наттер, присоединитесь?

– Нет.

– Отчего же?

– Я согласен с Томом Руком; в его песне, прославляющей устриц, говорится:

Съест гренок по-валлийски юнец не ко времени —

И седин уже ввек не почешет на темени.

Остается лишь удивляться: весь вечер, стоило Наттеру открыть рот (а, по уверению хорошо знавших Наттера джентльменов, в этот раз он разговорился сверх обычного), как он тут же будил в лейтенанте-фейерверкере самые злобные подозрения. Мне известно теперь, каких намеков более всего опасался неукротимый забияка, и меня поражает цепь фатальных случайностей, которые породили крайне опасное непонимание.

– Почешет юнец когда-нибудь свои седины или не почешет, вам-то, в вашем возрасте, что за дело до этого, сэр? – проговорил молодой офицер с самой недвусмысленной угрозой в голосе. – Осмелюсь заметить, сэр: джентльмен, кто бы он там ни был, юнец или вовсе не юнец вроде вас, дважды подумает, прежде чем потешаться на чужой счет, если не хочет, чтобы ему крепко почесали – не темя, а совсем другое место, сэр.

Коротышка Наттер, несмотря на свою обычную степенность и молчаливость, был человек далеко не безропотный. Разумеется, он никак не мог взять в толк, с какой стати молодой джентльмен раз за разом обращает свою дерзость именно на него, но задавать по этому поводу вопросы не собирался. Его физиономия цвета красного дерева на мгновение еще больше побагровела, и он, яростно сверкая белками, произнес:

– Вспомните, сэр, что мы не в Коннахте. То, что там называется хорошим воспитанием, в наших краях именуется совсем по-другому. Мы все собрались здесь ради приятного общее… общения, говоря короче, извольте сменить тон, если не хотите сцепиться «парики в клочья».

Послышался хор умиротворяющих голосов.

– Тише, джентльмены, дайте мне сказать, а не то я на него накинусь! – взревел О’Флаэрти (надо отдать ему должное: на лице у него было написано, что он в эту минуту готов на все). – Я полагаю, – обратился он к Наттеру, который напыжился, как бойцовский петушок, – между джентльменами принято если куражиться, то знать меру и не напрашиваться на оскорбление действием.

– А? – вопросил Наттер, устрашающе кривя рот и сжимая в карманах кулаки.

– Оскорбление действием, – повторил О’Флаэрти, – то есть рукоприкладство, или же ногоприкладство, или же порка; на худой конец, чтобы не заходить чересчур далеко, можно просто оттаскать за уши или прищемить нос. Между джентльменами принято, сэр, не цапаться как кошки, а чинно и благородно дать понять, что нанесенная обида превысила меру твоего терпения. Это я и беру на себя смелость заявить и надеюсь, что вы заручитесь содействием одного из ваших друзей. Я же, со своей стороны, намерен обратиться к лейтенанту Паддоку, квартирующему в одном со мной доме. Рассчитываю, что он не откажет в любезности своему полковому соратнику, человеку, которого судьба закинула в чужие края, а прежде всего – джентльмену с родословной не хуже, чем у него, – (почтительный поклон в сторону Паддока и его ответный поклон). – Просьба же моя такова: в качестве моего друга встретиться с другом мистера Наттера и обсудить во всех подробностях, каким образом возникшие разногласия могут быть разрешены.

За этим последовал новый поклон. Слово было за Паддоком, и он с достоинством произнес:

– Сэр, по многим причинам мне нелегко принять это поручение, но отвергнуть ваше доверие я все же не решусь.

Склонившись еще раз, О’Флаэрти пожал ему руку, молча торжественно кивнул собранию и исчез, сопровождаемый гулом голосов.

– Мистер Наттер, я… я надеюсь, дело может быть улажено ко всеобщему удовлетворению, – произнес Паддок, напыжившись и вытянувшись, насколько ему позволял рост. – Пока что я… я не вполне понимаю… – (какого дьявола эти двое не поделили – вот чего не понимал Паддок), – однако ваш друг сможет меня найти… Я жду вашего друга у себя, в случае надобности, вплоть до полуночи.

И Паддок согнулся в поклоне. Далее событиям надлежало развиваться в соответствии со строго определенным ритуалом, и все их участники повели себя сдержанно и сугубо официально. Как я уже сказал, Паддок отвесил Наттеру величаво-церемонный поклон, второй такой же – собравшимся и покинул помещение.

Ошеломленная публика на несколько секунд будто проглотила языки. Судя по всему, дело приняло нешуточный оборот. На двух-трех лицах изобразилась странная, не имеющая ничего общего с весельем улыбка удивления и некоторого испуга. Царила тишина, никто не менял позы, все глаза были обращены на дверь. Затем некоторые из присутствующих обернулись к Чарльзу Наттеру, и чары рассеялись.

Глава VIII

Как доктор Тул и капитан Деврё совершили лунной ночью вынужденную прогулку

Почти дюжина голосов загудела подобно потревоженному улью. Молчальник Наттер не произнес ни слова, но, судя по выражению лица, пребывал в бешенстве. Он стоял спиной к камину, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, он выпячивал грудь, сопел, распаленный гневом, и, будучи респектабельным джентльменом невзрачного росточка, умудрялся, однако, походить на великана, который, учуяв ирландский дух, вскричал: «Ам-ням-ням! Вот и ужин сам собой пожаловал!»

– Знаете ли, Наттер, никто из корпуса не возьмется представлять ваши интересы, – сказал капитан Клафф. – У Паддока и О’Флаэрти неприятностей будет невпроворот, а если к тому же кто-нибудь вздумает выступить на другой стороне, клянусь Юпитером, он от генерала пощады не дождется.

Другие электронные книги автора Джозеф Шеридан ле Фаню

Другие аудиокниги автора Джозеф Шеридан ле Фаню

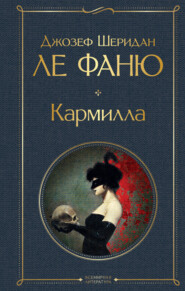

Кармилла

0

0