По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

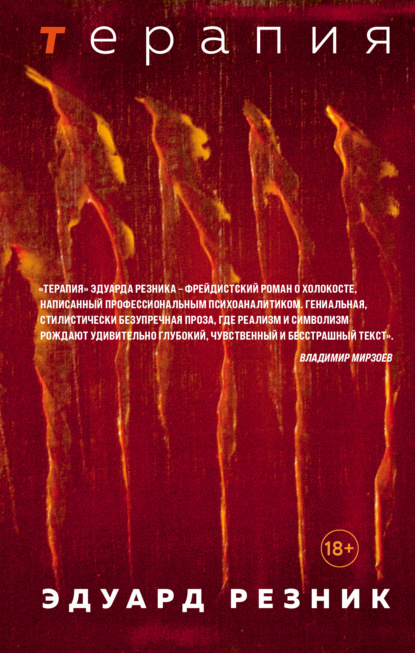

Терапия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Правда, когда булыжник рухнет на землю, он расплющит этого психоаналитика и оставит от него мокрое место, и тогда больше некому будет рассказывать людям сказки про космическое стремление к материнскому теплу и любви.

Астрономы и физики к тому времени допьют свой кофе, возьмут швабру, вытрут оставшееся от этого психоаналитика мокрое место, и больше ничто не помешает им снова объяснять события мира абсолютно научной и всеми признанной теорией гравитации, а вовсе не глупыми выдумками о тоске по всяким нежностям.

* * *

Итак, Гудрун не собиралась давать мне жизненно важный адрес девушки, а я, разумеется, не собирался оставлять свою судьбу в руках этой кровавой вампирши – я решил написать на нее фюреру.

Если она любительница противоестественного телесного сладострастия с участием черных пиявок, то это явное извращение, а также недопустимое кровосмешение между арийской плотью и паразитами немецкой нации.

Фюрер наверняка этого не одобрит – гестапо ее арестует и увезет в подвал, пиявок отправят в концлагерь, и тогда я беспрепятственно заберусь в ее кровавую картотеку и разыщу там адрес моей несравненной Аиды – чистой и невинной немецкой девушки, у которой коварная национал-предательница Гудрун высасывает арийскую кровь для насыщения черных неарийских друзей.

Вместе с тем я понимал, что пока фюрер спланирует боевую операцию, введет в наш госпиталь войска и устроит в нем ночь длинных скальпелей – арестует Гудрун, изловит расползающихся пиявок, захватит всех прочих обитающих в больнице кровососов немецкой нации, – для всего этого может потребоваться время: враг ведь повсюду, и пока очередь дойдет до нашего госпиталя, ждать, возможно, придется долго.

Однако адрес Аиды нужен прямо сейчас – мое эмоционально-психиатрическое состояние требовало сжать в руке бумажку с этим адресом в ближайшее же мгновение, а в следующее мгновение уже быстро бежать по этому адресу.

Поэтому я решил действовать самостоятельно: пошел на второй этаж – в палаты, где, как я видел, лежат старухи – и не всякие старухи, а только те, кто объединен той опасной группой диагнозов, которая требует настоятельной заботы со стороны острогрудых внучек.

Уже через минуту после быстрого взлета по лестнице я стоял около Эрики – молодой красивой медсестры с тонкой талией, пышной грудью и прямыми светлыми волосами. Она возилась с голым стариком, лежащим на кровати.

Любой, кто впервые взглянул бы на Эрику, мгновенно вспомнил бы мои рассуждения про чемодан денег. Он не смог бы понять, как такая девушка может работать обычной медсестрой. Ведь было абсолютно ясно, что ее истинное место – неустанно и за огромные деньги изображать истинную арийку в патриотических журналах и новостных роликах.

Может, она просто не знает своей истинной ценности? Неужели до сего дня не нашлось ни одного отличного арийского парня, который объяснил бы ей это? Неужели эта высокая миссия доверена небесами исключительно мне? Неужели только я способен вернуть Эрику ее единственной законной владелице – великой Германии?

Она достойна кисти лучших художников рейха. Где они, эти художники? Что они сейчас рисуют? Кувшин? Яблоко? Мертвую курицу?

– Ты смеешься? – с улыбкой сказала Эрика. – Тут очень много старух. И всех навещают внучки. И кстати, визиты внучек никак не связаны с диагнозами их бабушек.

Последняя фраза заставила меня предположить, что Эрика туповата, ведь про диагнозы я сказал просто в шутку. Но тупость не вязалась с такой красотой, поэтому я решил, что Эрика тоже шутит. Или же день был тяжелый и она просто устала мыслить.

– Лучше помоги мне, раз уж ты здесь, – сказала она.

Вместе мы помогли голому старику слезть с кровати и усесться на стоявший на полу горшок. Эрика справлялась с телом старика намного ловчее меня, и по выражению ее лица я даже увидел, что моя неловкость вызвала у неё досаду.

Но моей вины в этом не было – посмотрел бы я на Эрику, если бы она помогала мне в морге: вот бы где выяснилось, кто из нас ловчее. Эрика сразу бы поняла, что трупы – это весьма холодные, жесткие и высокомерные пациенты. В трупах больше характера и упрямства – они себе на уме и с ними невозможно договориться.

Этот старик трупом пока еще не был, его кожа была теплой и сухой, а тело податливым. Я смотрел на него, и в голову вдруг пришла дурацкая мысль: а что, если он и есть мой дедушка? Может, спросить его? Я не знал никого из своих дедушек и бабушек: мама жила совершенно одна и своих родителей никогда не упоминала – как будто их не было.

А ведь дедушки и бабушки – они же где-то есть, и притом прямо сейчас. Если не умерли. Дедушка, к примеру, может сидеть где-нибудь за столом и есть рыбу – ту самую, которую разделывал его внук. Как же я не догадался нацарапать ножом на боку какой-нибудь рыбины: «Привет, дедушка! Это твой внук! Как дела?» Вот бы он удивился!

Старик продолжал сидеть на горшке, а из горшка вырвались в мир еще одни свидетельства того, что он не труп – громкие звуки освобождения кишечника. Мне стало неприятно, я отвернулся. Разумеется, это не мой дедушка: мой не издает таких звуков.

– Извините… – пробормотал старик, пряча глаза.

– Не извиняйся, мое счастье, – сказала Эрика. – Мы ведь с тобой ждали этого целых три дня, эти звуки для меня – просто концерт Моцарта!

Мы помогли старику встать с горшка, Эрика промыла ему зад, мы положили его обратно в кровать. Старик с подозрением покосился на меня. Нет, это не мой дедушка – мой разве стал бы смотреть на внука с таким неодобрением?

– Этого парня я раньше не видел… – с неудовольствием проскрипел старик.

Эрика молчала – она была занята вправлением наволочки.

– Я работаю в здешнем морге, – представился я.

– А что вы делаете в моей палате?

– Пришел познакомиться заранее.

– Не бойся его, Мартин, – сказала Эрика, укоризненно посмотрев на меня. – Ты просрался, значит, в морг тебе еще рано.

Старик благодарно сжал руку медсестры.

– Она сдавала кровь для своей бабушки, – сказал я Эрике. – У нее редкая группа. Как у меня.

– В мою смену таких вещей не было, – сказала Эрика. – Приходи в другую смену.

– Давай посмотрим картотеку крови? – предложил я.

– Если ты не уйдешь прямо сейчас, я прогоню тебя шваброй, – предупредила Эрика.

– Если ты выйдешь за богача, тебе не придется работать, – сказал я. – И тогда ты не будешь так злиться.

С этими словами я ушел. Старик недоброжелательно посмотрел мне вслед. А вообще-то, он выглядел несчастным. Он не хотел, чтобы Эрика вышла за богача – остаться без нее стало бы для старика катастрофой.

Разумеется, дед и сам понимал, что Эрике здесь не место. Здесь должны работать такие, как Гудрун. Или доктор Лошадь. Или моя консьержка. Но если Эрика отсюда уйдет, здесь не останется очарования. Это место опустеет. И тогда этот старик не найдет в себе сил исторгнуть из своего организма все то, что скопилось в нем за три дня и чего мир, черт возьми, давно заслуживает.

Старик из-за этого умрет, и никто даже не заметит этого. Мне стало жалко старика. Просто до слез. Но что поделаешь, так ему и надо. Подыхай, старик. Такие, как Эрика, – не для тебя.

Доктор Циммерманн

Он сидел напротив меня в кресле для пациентов, и это кресло больше не казалось ему неудобным. Минуту назад я объяснил его жалость к встреченному в палате старику. Я предположил, что Рихард увидел в нем самого себя. Еще живой и теплый, но уже высохший и легкий – то есть зависший где-то между жизнью и смертью. Уязвимый и беспомощный, как ребенок. Нуждающийся в тепле и защите. Потерянный, злобный, одинокий. Вот какие прилагательные назвал мне Рихард, когда я попросил его описать старика.

Очень важно, что старик был пациентом, то есть зависимым от чьей-то заботы. Я бы сказал, от материнской заботы. Назвав заботу материнской, я замолчал. Тишина длилась и длилась, в глазах Рихарда появились слезы, но всего на мгновение – он справился с собой и попросил продолжать. Мне в этот момент следовало бы задержать его на этой эмоции, но я не мог – по какой-то причине и самому захотелось убежать из этого мгновения как можно скорее.

Совсем недавно я уже говорил Рихарду о его потребности в материнском тепле – кажется, в связи с его рассказом о какой-то встреченной в больнице девушке: она спасала ребенка, и, по моей версии, в этом ребенке Рихард тоже увидел самого себя.

Жаль, что Рихард высмеял в тот день мою версию, рассказав в ответ какую-то дурацкую историю про выдуманный им космический булыжник. Впрочем, нисколько не жаль – не имеет значения, какие колкости говорит Рихард, потому что имеет значение лишь то, что он чувствует.

А от чувств космического булыжника ему никуда не деться – он сам космический булыжник, и мы оба это знаем. Он может сколько угодно пытаться защититься от этих чувств – например, через насмешки надо мной. Но эта боль ему необходима, и я знаю заранее, что приведу его к ней, несмотря на все его попытки убежать от нее или сделать вид, что этой боли нет.

Местом работы Рихард почему-то избрал больницу – учреждение, где кто-то постоянно о ком-то заботится. Это место, где по коридорам блуждает горе, и вместе с ним – материнское тепло. Не случайно именно здесь работают люди, внутренне готовые это тепло давать. Но разве для всех это тепло? Нет, только для пациентов. А Рихард – не пациент. Зачем он пришел сюда работать? Разве способен он давать?

В тот день, когда Рихард сдавал кровь, кто-то заботился о попавшем под телегу ребенке. А сегодня кто-то заботился о старике. На этот раз источником материнского тепла была некая медсестра по имени Эрика. На своем рабочем месте она привносила в атмосферу нашей планеты определенную часть тепла. Но хватит ли усилий Эрики, чтобы согреть материнским теплом всю планету, каждый ее холодный булыжник? Проблемы с теплом, казалось бы, нет – палящая жара и вызванные ею засухи делают непригодными для жизни огромные пространства земной суши. Но если бы климатологи могли измерить, как на этих пространствах обстоит дело с теплом материнским, мы бы оказались в лютом ледниковом периоде. Почему этого тепла так мало? Почему Рихарду приходится так отчаянно вымаливать свою долю?

Если я правильно понял ситуацию, упомянутая Рихардом медсестра Эрика ни словом не обмолвилась о том, что недовольна жизнью. Она не сказала, что хочет все изменить, бросить работу, удачно выйти замуж. Наоборот, в те минуты, когда он видел ее в больнице, она выглядела радостной. Она, без всякого сомнения, любила пациентов – увлеченно вытирала им попы и при этом напевала веселые песенки. Все говорило о том, что ее работа и жизнь вполне ей нравятся.

А если так, тогда почему же Рихарду так хочется считать Эрику несчастной? Почему он фантазирует о том, что она выйдет замуж и в любую минуту исчезнет?

Я, разумеется, Эрику никогда не видел, но в реальном мире миллионы божественных красавиц годами и десятилетиями моют в больницах унитазы, изнурительно трудятся на шумных фабриках и при этом считают свою жизнь вполне удавшейся.

Астрономы и физики к тому времени допьют свой кофе, возьмут швабру, вытрут оставшееся от этого психоаналитика мокрое место, и больше ничто не помешает им снова объяснять события мира абсолютно научной и всеми признанной теорией гравитации, а вовсе не глупыми выдумками о тоске по всяким нежностям.

* * *

Итак, Гудрун не собиралась давать мне жизненно важный адрес девушки, а я, разумеется, не собирался оставлять свою судьбу в руках этой кровавой вампирши – я решил написать на нее фюреру.

Если она любительница противоестественного телесного сладострастия с участием черных пиявок, то это явное извращение, а также недопустимое кровосмешение между арийской плотью и паразитами немецкой нации.

Фюрер наверняка этого не одобрит – гестапо ее арестует и увезет в подвал, пиявок отправят в концлагерь, и тогда я беспрепятственно заберусь в ее кровавую картотеку и разыщу там адрес моей несравненной Аиды – чистой и невинной немецкой девушки, у которой коварная национал-предательница Гудрун высасывает арийскую кровь для насыщения черных неарийских друзей.

Вместе с тем я понимал, что пока фюрер спланирует боевую операцию, введет в наш госпиталь войска и устроит в нем ночь длинных скальпелей – арестует Гудрун, изловит расползающихся пиявок, захватит всех прочих обитающих в больнице кровососов немецкой нации, – для всего этого может потребоваться время: враг ведь повсюду, и пока очередь дойдет до нашего госпиталя, ждать, возможно, придется долго.

Однако адрес Аиды нужен прямо сейчас – мое эмоционально-психиатрическое состояние требовало сжать в руке бумажку с этим адресом в ближайшее же мгновение, а в следующее мгновение уже быстро бежать по этому адресу.

Поэтому я решил действовать самостоятельно: пошел на второй этаж – в палаты, где, как я видел, лежат старухи – и не всякие старухи, а только те, кто объединен той опасной группой диагнозов, которая требует настоятельной заботы со стороны острогрудых внучек.

Уже через минуту после быстрого взлета по лестнице я стоял около Эрики – молодой красивой медсестры с тонкой талией, пышной грудью и прямыми светлыми волосами. Она возилась с голым стариком, лежащим на кровати.

Любой, кто впервые взглянул бы на Эрику, мгновенно вспомнил бы мои рассуждения про чемодан денег. Он не смог бы понять, как такая девушка может работать обычной медсестрой. Ведь было абсолютно ясно, что ее истинное место – неустанно и за огромные деньги изображать истинную арийку в патриотических журналах и новостных роликах.

Может, она просто не знает своей истинной ценности? Неужели до сего дня не нашлось ни одного отличного арийского парня, который объяснил бы ей это? Неужели эта высокая миссия доверена небесами исключительно мне? Неужели только я способен вернуть Эрику ее единственной законной владелице – великой Германии?

Она достойна кисти лучших художников рейха. Где они, эти художники? Что они сейчас рисуют? Кувшин? Яблоко? Мертвую курицу?

– Ты смеешься? – с улыбкой сказала Эрика. – Тут очень много старух. И всех навещают внучки. И кстати, визиты внучек никак не связаны с диагнозами их бабушек.

Последняя фраза заставила меня предположить, что Эрика туповата, ведь про диагнозы я сказал просто в шутку. Но тупость не вязалась с такой красотой, поэтому я решил, что Эрика тоже шутит. Или же день был тяжелый и она просто устала мыслить.

– Лучше помоги мне, раз уж ты здесь, – сказала она.

Вместе мы помогли голому старику слезть с кровати и усесться на стоявший на полу горшок. Эрика справлялась с телом старика намного ловчее меня, и по выражению ее лица я даже увидел, что моя неловкость вызвала у неё досаду.

Но моей вины в этом не было – посмотрел бы я на Эрику, если бы она помогала мне в морге: вот бы где выяснилось, кто из нас ловчее. Эрика сразу бы поняла, что трупы – это весьма холодные, жесткие и высокомерные пациенты. В трупах больше характера и упрямства – они себе на уме и с ними невозможно договориться.

Этот старик трупом пока еще не был, его кожа была теплой и сухой, а тело податливым. Я смотрел на него, и в голову вдруг пришла дурацкая мысль: а что, если он и есть мой дедушка? Может, спросить его? Я не знал никого из своих дедушек и бабушек: мама жила совершенно одна и своих родителей никогда не упоминала – как будто их не было.

А ведь дедушки и бабушки – они же где-то есть, и притом прямо сейчас. Если не умерли. Дедушка, к примеру, может сидеть где-нибудь за столом и есть рыбу – ту самую, которую разделывал его внук. Как же я не догадался нацарапать ножом на боку какой-нибудь рыбины: «Привет, дедушка! Это твой внук! Как дела?» Вот бы он удивился!

Старик продолжал сидеть на горшке, а из горшка вырвались в мир еще одни свидетельства того, что он не труп – громкие звуки освобождения кишечника. Мне стало неприятно, я отвернулся. Разумеется, это не мой дедушка: мой не издает таких звуков.

– Извините… – пробормотал старик, пряча глаза.

– Не извиняйся, мое счастье, – сказала Эрика. – Мы ведь с тобой ждали этого целых три дня, эти звуки для меня – просто концерт Моцарта!

Мы помогли старику встать с горшка, Эрика промыла ему зад, мы положили его обратно в кровать. Старик с подозрением покосился на меня. Нет, это не мой дедушка – мой разве стал бы смотреть на внука с таким неодобрением?

– Этого парня я раньше не видел… – с неудовольствием проскрипел старик.

Эрика молчала – она была занята вправлением наволочки.

– Я работаю в здешнем морге, – представился я.

– А что вы делаете в моей палате?

– Пришел познакомиться заранее.

– Не бойся его, Мартин, – сказала Эрика, укоризненно посмотрев на меня. – Ты просрался, значит, в морг тебе еще рано.

Старик благодарно сжал руку медсестры.

– Она сдавала кровь для своей бабушки, – сказал я Эрике. – У нее редкая группа. Как у меня.

– В мою смену таких вещей не было, – сказала Эрика. – Приходи в другую смену.

– Давай посмотрим картотеку крови? – предложил я.

– Если ты не уйдешь прямо сейчас, я прогоню тебя шваброй, – предупредила Эрика.

– Если ты выйдешь за богача, тебе не придется работать, – сказал я. – И тогда ты не будешь так злиться.

С этими словами я ушел. Старик недоброжелательно посмотрел мне вслед. А вообще-то, он выглядел несчастным. Он не хотел, чтобы Эрика вышла за богача – остаться без нее стало бы для старика катастрофой.

Разумеется, дед и сам понимал, что Эрике здесь не место. Здесь должны работать такие, как Гудрун. Или доктор Лошадь. Или моя консьержка. Но если Эрика отсюда уйдет, здесь не останется очарования. Это место опустеет. И тогда этот старик не найдет в себе сил исторгнуть из своего организма все то, что скопилось в нем за три дня и чего мир, черт возьми, давно заслуживает.

Старик из-за этого умрет, и никто даже не заметит этого. Мне стало жалко старика. Просто до слез. Но что поделаешь, так ему и надо. Подыхай, старик. Такие, как Эрика, – не для тебя.

Доктор Циммерманн

Он сидел напротив меня в кресле для пациентов, и это кресло больше не казалось ему неудобным. Минуту назад я объяснил его жалость к встреченному в палате старику. Я предположил, что Рихард увидел в нем самого себя. Еще живой и теплый, но уже высохший и легкий – то есть зависший где-то между жизнью и смертью. Уязвимый и беспомощный, как ребенок. Нуждающийся в тепле и защите. Потерянный, злобный, одинокий. Вот какие прилагательные назвал мне Рихард, когда я попросил его описать старика.

Очень важно, что старик был пациентом, то есть зависимым от чьей-то заботы. Я бы сказал, от материнской заботы. Назвав заботу материнской, я замолчал. Тишина длилась и длилась, в глазах Рихарда появились слезы, но всего на мгновение – он справился с собой и попросил продолжать. Мне в этот момент следовало бы задержать его на этой эмоции, но я не мог – по какой-то причине и самому захотелось убежать из этого мгновения как можно скорее.

Совсем недавно я уже говорил Рихарду о его потребности в материнском тепле – кажется, в связи с его рассказом о какой-то встреченной в больнице девушке: она спасала ребенка, и, по моей версии, в этом ребенке Рихард тоже увидел самого себя.

Жаль, что Рихард высмеял в тот день мою версию, рассказав в ответ какую-то дурацкую историю про выдуманный им космический булыжник. Впрочем, нисколько не жаль – не имеет значения, какие колкости говорит Рихард, потому что имеет значение лишь то, что он чувствует.

А от чувств космического булыжника ему никуда не деться – он сам космический булыжник, и мы оба это знаем. Он может сколько угодно пытаться защититься от этих чувств – например, через насмешки надо мной. Но эта боль ему необходима, и я знаю заранее, что приведу его к ней, несмотря на все его попытки убежать от нее или сделать вид, что этой боли нет.

Местом работы Рихард почему-то избрал больницу – учреждение, где кто-то постоянно о ком-то заботится. Это место, где по коридорам блуждает горе, и вместе с ним – материнское тепло. Не случайно именно здесь работают люди, внутренне готовые это тепло давать. Но разве для всех это тепло? Нет, только для пациентов. А Рихард – не пациент. Зачем он пришел сюда работать? Разве способен он давать?

В тот день, когда Рихард сдавал кровь, кто-то заботился о попавшем под телегу ребенке. А сегодня кто-то заботился о старике. На этот раз источником материнского тепла была некая медсестра по имени Эрика. На своем рабочем месте она привносила в атмосферу нашей планеты определенную часть тепла. Но хватит ли усилий Эрики, чтобы согреть материнским теплом всю планету, каждый ее холодный булыжник? Проблемы с теплом, казалось бы, нет – палящая жара и вызванные ею засухи делают непригодными для жизни огромные пространства земной суши. Но если бы климатологи могли измерить, как на этих пространствах обстоит дело с теплом материнским, мы бы оказались в лютом ледниковом периоде. Почему этого тепла так мало? Почему Рихарду приходится так отчаянно вымаливать свою долю?

Если я правильно понял ситуацию, упомянутая Рихардом медсестра Эрика ни словом не обмолвилась о том, что недовольна жизнью. Она не сказала, что хочет все изменить, бросить работу, удачно выйти замуж. Наоборот, в те минуты, когда он видел ее в больнице, она выглядела радостной. Она, без всякого сомнения, любила пациентов – увлеченно вытирала им попы и при этом напевала веселые песенки. Все говорило о том, что ее работа и жизнь вполне ей нравятся.

А если так, тогда почему же Рихарду так хочется считать Эрику несчастной? Почему он фантазирует о том, что она выйдет замуж и в любую минуту исчезнет?

Я, разумеется, Эрику никогда не видел, но в реальном мире миллионы божественных красавиц годами и десятилетиями моют в больницах унитазы, изнурительно трудятся на шумных фабриках и при этом считают свою жизнь вполне удавшейся.

Другие аудиокниги автора Эдуард Григорьевич Резник

Терапия

0

0