По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

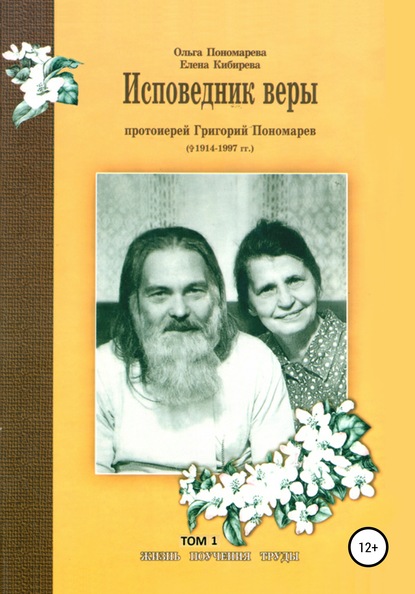

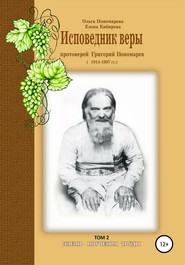

Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914-1997). Жизнь, поучения, труды. Том 1

Автор

Год написания книги

2007

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

8) разной переписки на одиннадцати листах;

9) тетради 9 штук.

Последнее, что видел и слышал отец Григорий, выходя из дома, – белое как мел лицо жены и… детский плач из бельевой корзины, служившей кроваткой их малышке.

В глазах Ниночки застыло страдание.

Все… Дверь в родной дом захлопнулась для него на многие годы, и он пока еще не знает, как долго будет лишен его тепла и уюта; не знает и того, сколько страданий, ужасов и потерь придется ему претерпеть в этом новом для него жизненном испытании.

Ведь ему было всего лишь 23 года!

А пока он шагает под конвоем двух «пролетариев» в разнопестром одеянии: наполовину штатском, наполовину военном. Они пытаются казаться значительными – так напыщены их физиономии. Как же – слуги закона! Он зябко ежится от холодных порывов ветра, от сырого осеннего воздуха, проникающего под старенькое, изношенное пальто. На нем ч?ненные-переч?ненные ботинки – летние щиблеты, которые он, выходя под конвоем из дома, надел второпях.

Он идет, твердя Иисусову молитву.

Куда его ведут? Скорее всего, в КПЗ при УНКВД Кировоградского района города Невьянска. Здание НКВД стоит прямо напротив знаменитой наклонной башни демидовской постройки и Спасо-Преображенского собора, колокольня которого совсем недавно снесена. Священнослужители собора еще в 1918 году были зверски убиты большевиками.

А теперь арестован он, Григорий Пономарев…

Его привели к старинному зданию основательной, каменной кладки. Все окна зарешечены. Откуда-то слышен лай собак, очевидно, служебных.

Лязгнули многочисленные замки и затворы, и его без объяснения втолкнули в огромный полуподвал с низким выщербленным потолком. Помещение заполнено арестованными людьми. Горит какой-то изнуряющий, бьющий прямо по глазам, пронзительный свет. Этот свет потом еще долго будет мучить его в воспоминаниях и преследовать даже в сновидениях.

В глухом тюремном подвале с липкими, запотевшими стенами невыносимо душно. Отец Григорий оглянулся. Всюду, как ему показалось, – злобные, затравленные взгляды. На некоторых лицах – откровенное злорадство.

Кажется, из знакомых никого нет. Он-то думал, что увидит, быть может, своих из храма, кого увели раньше его, и ситуация хоть как-то прояснится. Среди невьянцев уже целый месяц ходила зловещая новость, что Лобанова и Коровина расстреляли…

Стараясь унять дрожь, отец Григорий приткнулся где-то у стены. Что всего ужаснее, – каждый, кто оказался здесь, был замкнут на своей личной беде и переживал только за себя! Это первое, что было понятно, глядя на человека. Ты никому не нужен в этом кругу несчастных людей, оглушенных собственным горем, и никому нет до тебя никакого дела. Если к тебе подойдут и ударят и если даже будут убивать, никто из сокамерников не шелохнется. В таком скопище людей, где одновременно томятся самые отпетые преступники и совершенно безвинные страдальцы, отстраненность и самоизоляция от всего происходящего в камере – это способ защитить себя. Каждый, кто попадал сюда, как улитка сжимался в своей раковине. Позднее батюшка еще много раз будет сталкиваться с таким поведением людей и в лагере, и на воле.

«Господи, помоги и не оставь меня, грешного!..»

Он потерял ощущение реального времени. Часы, проведенные в подвале НКВД, казались ему вечностью. Он страдал как за свою семью, так и за собратьев по алтарю и членов Церковного совета, арестованных почти одновременно с ним. Его драные летние ботинки, застывшие от холода, издавали громкий стук при ходьбе по чугунным плитам камеры.

Но вот что-то новое! К нему, явно к нему, пробивается какой-то помятый субъект с крысиной физиономией. У субъекта – маленькие, бегающие глазки.

– Ты ведь Пономарев? Григорий? Из кладбищенской церквы?..

– ???

– Я-то по другому делу тут, но знаю, что ваших тут мно-о-о-го, – как-то нарочито протянул он. – Они в разных камерах. Признались уже все…

– В чем признались-то? И от меня тебе что надо?

– Так ведь… если запираться будешь и не признаешься, то убьют твоих-то. Бабу и девчонку… – крысиный субъект сделал какое-то отвратительное движение по горлу.

– Убьют их… Найдут и убьют. Тагил – не Китай… – и вновь это жуткое движение по горлу и омерзительный то ли смех, то ли икание.

«Слава Тебе, Господи! Как хорошо, что Ниночка с дочуркой успели уехать в Нижний Тагил!»

Неосознанно, но эта «подсадная утка»-провокатор дал хоть какую-то информацию о родных.

«Да, конечно, Тагил – не Китай, – думал отец Григорий, – и если надо, то и в Тагиле найдут. Но главное, что они, мои родные, живы».

День сменялся ночью, ночь – днем. Ничего пока не происходило, если не считать, что еще дважды приходил этот лысый с крысиной мордой и каждый раз рассказывал, какие ужасы следователи проделывают с родными арестованных, которые не признаются и не подписывают следовательские протоколы…

– Попы твои всё подписали. Они давно на свободе и водку трескают…

От крысиных глазок стукача невозможно было укрыться. Он, как настырная навозная муха, все время что-то жужжал отцу Григорию в ухо; из его прокуренного рта несло отвратительным смрадом…

Допросы и обвинительное заключение

Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.

Пс. 118; 61

Как-то вечером отец Григорий, сидя на камерных нарах, в который раз с тревогой задумался о судьбе своих близких и родных. Он уже прошептал наизусть вечернее правило, как вдруг его вызвали на допрос. Продержав задержанного Пономарева две недели в подвале, следователь РОНКВД Чепарухин решил наконец допросить и его. Собственно, допрос – это названо очень условно. В протоколе следователь сам напишет все, что необходимо для «нужного хода дела», а Пономарев… Главное – сломать его любой ценой.

Допрос происходил в зарешеченной комнате.

На допрашиваемого направляли огромный рефлектор, слепящий глаза, в то время как самого следователя не было видно, лишь слышался откуда-то из угла комнаты его леденящий голос.

Допрос велся непрерывно с 10 часов утра до 5 вечера, а затем с 8 часов вечера до 3 ночи. При этом арестованному не разрешали не только присесть, но даже подержаться за спинку стула…

После выяснения формальных анкетных данных следователь стал задавать отцу Григорию вопросы про какую-то монархическую фашистскую организацию, в которой он, Пономарев, якобы состоял, а впоследствии был ее руководителем. Но позднее руководителем «оказался» уже не он, а настоятель Вознесенской церкви протоиерей Григорий Лобанов, а Пономарев, завербованный фашистской кликой церковников, – всего лишь несчастный исполнитель диверсионных акций и прочее.

«Какие фашисты? Да это настоящий бред… – думал отец Григорий. – Или какая-то актерская игра». Но следователю было не до шуток. Его вопросы звучали так чеканно, что казалось, будто он специально репетировал свою речь и все вопросы и ответы на них знал заранее. Всё происходило как в дурном сне или в шпионских кинофильмах!

День клонился к вечеру. Допрос отца Григория, который начался с вечера, продолжался всю ночь и большую половину следующего дня.

Огромный рефлектор – «помощник следователей» – неумолимо лупил прямо по глазам. За все время допроса отцу Григорию не разрешили даже присесть, и он недоумевал, как еще держится на ногах.

Вопросы следователя летели один за другим:

– Знаете ли вы Лобанова, Коровина, Иванова? Являлись ли они участниками контрреволюционной организации?

– Они никогда ничего не высказывали против советской власти и коммунистической партии, – твердым голосом ответил отец Григорий.

Но следователь, даже не дослушав ответ, снова задал вопрос:

– Расскажите, что вам известно о проводимой ими агитационной деятельности против советской власти?

– Проводили ли они какую-то антисоветскую деятельность, мне совершенно неизвестно…

За ночь следователь неоднократно отлучался. Видимо, отдыхал. А арестованному Пономареву охрана все это время запрещала даже прислониться к стоящему рядом с ним стулу. Отец Григорий давно не чувствовал своих больных ног, одеревеневших за ночь, а утром допрос продолжился снова, теперь уже «с пристрастием», как признавались позднее сами следователи…

Ночные допросы продолжались с завидным постоянством и по накатанному сценарию. Уполномоченный силился вырвать у отца Григория признание в контрреволюционной монархической деятельности, в побуждении населения к открытому выступлению против советской власти и восстановлению капиталистического строя в России. Следователь расставляет, как ему кажется, ловкие сети, в которые должен угодить Пономарев. То он, Пономарев, – руководитель подпольной фашистской организации «церковников» с целой программой террористической деятельности, вариантами агитации населения и прочее. То он же, Пономарев, – несчастная жертва лукавых церковников, пытающихся затащить юное, несозревшее существо в свои коварные сети…

Уже позднее, в ноябре 1954 года, на допросе, вызванном пересмотром дела, он скажет: «Те показания, которые были внесены в протокол допроса на следствии 1937 года, являются неправильными. Они были написаны допрашивающим меня сотрудником НКВД. На допросе в 1937 году я так же, как и сейчас, правдиво показывал, что мне совершенно неизвестно, проводили ли Лобанов и другие антиреволюционную пропаганду. Однако, несмотря на это, допрашивающий меня сотрудник прокуратуры не записывал, что я говорил…