По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

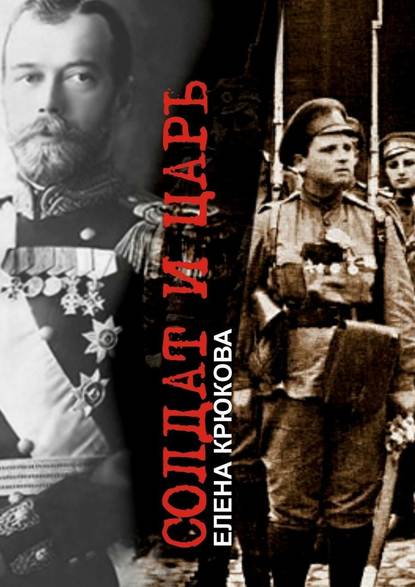

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ишь. Будто щас натянули. Не проберемся мы через эти колючки! И мечтать нечего!

Пятились.

Все пятились, а Лямин повернулся к германским окопам спиной.

Рындык ощерился.

– Ты, гли-ко, молчат, не пуляют…

И только сказал – вокруг Мишки земля встала черными веерами.

Все скопом побежали, грязь под ногами свински чавкала. Молча бежали. Враг стрелял им в спины. Вот один упал. Вот другой. Лямин сильнее сжал ствол взятой наперевес винтовки.

«Сейчас… в меня…»

Не ошибся. Пуля, пропев, вошла под колено. Еще пронзительнее пропела другая – и раздробила локтевой сустав. Третья просвистела – воткнулась в бок; стало невыносимо дышать. Тьму ртом ловил, откусывал, воздух грыз.

«Метко стреляет немец… на мушку – почему-то – подлец – меня… взял…»

Лямин еще немного пробежал, подволакивая раненую ногу. Потом боль скрутила резкой, мгновенной судорогой, и он упал.

…сколько так лежал, не мог бы сказать. Час? День? Два?

Рядом с ним умирали люди. Они просили не о жизни – о смерти.

– Боже… Господи… возьми меня скорей к Себе… не мучь Ты меня больше…

– А-а-а!.. Умереть… сдохнуть хочу…

Солнце взошло. Наползли тучи. Укрыли его – так немощную старуху укрывают теплой шалью. Тучи бежали и летели, и рвались, и снова кто-то громадный, молчащий сшивал их и размахивал ими над бездной.

«А если возьмут в плен?.. да, в плен…»

Мысль о плене не казалась позорной. Это была мысль о жизни.

А боль все росла, мощнела и становилась сильнее жизни.

…он слышал голоса. Голоса возникали то справа, то слева, то поднимались, росли из-под земли, и тогда он пугался – это не могли быть голоса людей, он понимал: это голоса подземных, адовых существ, и вот оно, наказанье за многогрешную жизнь, за эту войну, где погрязли они, потонули в крови и проклятьях.

«Ад, он настоящий… он – близко…»

Голоса исчезали, и он думал обнаженно и открыто, словно у него был голый мозг, без черепа, нагло подставленный всем ветрам: а ведь вот он, настоящий-то ад! Вот – он в самой его сердцевине! И не надо далеко ходить, и в старых пожелтелых Библиях его искать. Они – в аду, они сами – кровеносные сосуды ада, его сухожилия и кости, его черное нищее сердце, и оно брызгает черной кровью, и подкатывается к горлу мира, к ангельским небесам.

«Мы – и есть ад! А ангелов – нет! Есть только ад, а Бога – нет!»

Вспомнил чай, что начал пить намедни в блиндаже. Вспомнил бедного офицера. Вспомнил много чего, и нужного и ненужного; солнце стояло в зените, потом катилось вниз, в сетчатую лузу прибрежных кустов, господским, слоновой кости, бильярдным шаром.

Стреляли редко. Четко.

«Может, снайперы…»

Хотелось чаю. Хотелось горячего супу. Воображал миску с супом, и косточка дымится мозговая.

Поворачивал голову. Его рвало на занесенную снегом ржавую сухую траву.

Давно сгибли под лобной костью всякие жалкие мыслишки о санитарах, о госпиталях, о спасении, о непонятной будущей жизни, – давно уж мыслила не голова, а все израненное тело – сочащиеся кровью руки, ноги. Бок тоже мыслил; бок говорил ему: вместо меня у тебя тут уже месиво из обломков костей и крови, а может, и селезенка пулей проткнута, а почему же ты все еще живешь, скажи?

…вдали лязгали железом о железо. Железный бряк раздавался, и плыли запахи.

Пахло супом.

Германцы ели суп. Гремели котелками.

…возникала великая тьма, а потом истаивала, и вместо нее над головой, слишком близко, появлялись огромные птицы. Птицы дикой величины снижались, хлопали адскими черными крыльями, и тело понимало – это черные ангелы ада, и сейчас они у него выклюют глаза. Тогда он из последних сил сжимал веки и скалил зубы.

…день умирал, рождалась ночь, и выстрелов не слышно было. Лямин лежал в поле средь мертвых; вернее, лежало то, что осталось еще на свете вместо Лямина.

Когда появились люди, у них за спинами дрожали и бились на ветру белые простыни небесных крыльев. Рот Лямина давно утерял и речь, и шепот. Губы лишь вздрагивали. По этим дрожащим губам санитары и определили: этот – живой.

– Клади, ребята, на носилки! Раз-два-взяли! Потащили!

Ангелы неба взвалили его на носилки и побежали, низко пригибаясь к земле, и редкие одиночные пули вспахивали утренний молочный, стылый туман.

…он обрел способность слышать. Ангелы говорили меж собой. Они говорили на русском языке. Он был не в плену. Он это понял.

Промыть рану. Перевяжут на пункте. Глоток спирта? Расширить сосуды. Потеря крови. Много потерял? Переливание в госпитале. Когда везти? Куда? Поезд на Москву санитарный. Поезд на Петроград? Лучше. Доставить на вокзал. Какой дорогой? В объезд?

…эхо звенело, расходилось кругами тумана: в объезд, в объезд, в объезд…

Разум не помнил ни вагона, ни поезда. Тело – помнило все: и питье, теплую, со вкусом железа, воду из кружки, что подносили ко рту, и скудную еду на станциях – суп рататуй из жестяной миски, черствую ржаную горбушку, и он здоровой рукой размачивал ее в супе; и жесткую вагонную полку, и одеяло, что то и дело сваливалось на вагонный пол, и его подтыкали то и дело; и сквозняк, и обстрелы, и вопли матерей над убитыми в поезде детьми, и карканье зимних ворон, и сбивчивую, тонкую как слеза, задыхающуюся в духоте и ужасе нежную молитву – чужой тонкий голос вел ее за собой, как гуся, вывязывал на невидимых коклюшках, колол иглами слов истончившуюся, бедную, ветхую ткань бытия.

Михаила Лямина привезли с театра военных действий в Петроград, в Дворцовый госпиталь, и положили, как особо тяжело раненого, в горячечном бреду, с его опасными и уже, за время долгого пути, воспаленными ранениями в ногу, плечо и спину, в Александровский зал Зимнего дворца.

* * *

…Он старался, старался и все-таки разлепил присохшие друг к дружке веки. Ему надоела тьма подо лбом. Тьма выедала его изнутри. Сгрызла всю радость и надежду; и он стал одной белой, нищей, обглоданной костью. Уже не человеком.

Глаза робко ощупывали глубину пространства и тонули в ней. Опять выныривали.

Сознание то включалось, то выключалось электрической диковинной лампочкой; когда загоралось – хотелось кричать от боли и стыда.

Когда гасло – дышал громко, глубоко, облегченно.

Снова зажигался под черепом свет. Свет бил откуда-то сбоку, вроде как из под длинной, прозрачно и бессильно висящей гардины, из-под завихренья снящейся метели. Свет помогал рассмотреть то, чему сознание отказывалось верить.

Анфилады. Лепнина и позолота. Новогоднее сверкание хрусталя.

Стон, длинный, полный близкой смертной муки, с соседней койки.