По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

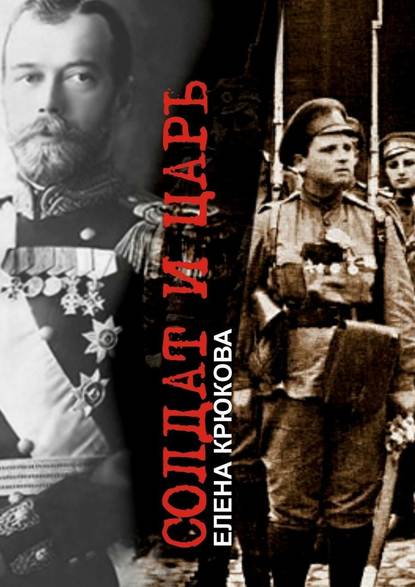

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Это Аксюта-то молодой?!

– А хочешь сказать, я Мафусаил?!

– Молчать, солдаты. – Люкин наступил на сверчка сапогом. Высохшее насекомое хрустнуло под подошвой. – Он и правда спит. Он нас с Глебкой в пути – знаете как спасал? Вам и не снилось. Смерть-то, она всюду близко ходит.

«Иногда так близко, что путаешь, ты это или она», – думал Лямин, вертел болтавшуюся на ниточке медную пуговицу. Надо бы Пашке сказать, пусть пришьет.

А где Пашка? Второй день не видать.

Да он не сторож ей, чтобы за ней следить.

Он – за царями следит. За это ему и жалованье, и харч, и почет.

И вдруг далеко, за печкой, за матицей, под потолком, а может, и на чердаке, под самой крышей, запел, затрещал сверчок.

– Живой! Елочки ж моталочки!

– Ты ж его пяткой давил – а вот он ожил!

– Брось, это ж другой.

– А тот-то где?

– Да на полу валялся!

– А глянь-кось, его тута и нету уже! Уполз!

– Воскрес…

– Как Исус, што ли?

– Ну наподобие…

– Ти-хо!

Люкин поднял палец. Задрал подбородок. Слушал так неистово, будто молился.

Сверчок трещал неумолимо и радостно, будто спал – и вот проснулся, был мертв – и вот ожил.

Лицо Сашки Люкина изумленно, медленно начинало светиться. В темной широкой, как баржа, битком набитой людьми комнате лицо одного человека светилось, разогревалось медленно, как керосиновая лампа; пламя лилось из глаз, заливало переносье и надбровья, озаряло раскрытый в детском удивлении рот.

– И правда сверчок…

Влас торжествующе повернулся к Люкину.

– А он-то – далеко! Н укусишь! Не раздавишь!

Люкин озлился. Робкая улыбка превратилась в оскал.

– Захочу – и раздавлю! На чердак влезу – и найду! И в расход!

Сверчок пел счастливо и неусыпно.

Лямин встал и шагнул к печи. Ему невозможно, до нытья под ребром, захотелось увидеть живой огонь. Взял кочергу, лежащую на обгорелой половице, сел на корточки, подцепил ею раскаленную печную дверцу. Дверца узорного литья: по ободу завитки в виде кривых крестов, в центре едет колесница, в колеснице в рост стоит женщина в развевающемся платье, правит четверкой лошадей.

Наклонился. Пламя пыхнуло в лицо, едва не поцеловало согнутые ноги. Он нагнул голову еще ниже. Вытянул к огню руки. Шевелил пальцами. А что, если руки сунуть в огонь? Ненадолго, на миг. Что будет? Обожгутся? Покроются волдырями? Опалятся волоски? Обуглятся и затлеют ногти? Или ничего не будет, как у тех, кто паломничал на Святую Землю, в славный град Иерусалим, и был на Пасхальной службе в храме Воскресения Христова, и дожидался в толпе возжигания Благодатного Огня, и зажигал пук белых свечей от летучего того пламени, и совал в пламя руки, лицо, лоб, бороду, гладил тем пламенем грудь и шею, целовал его голыми, беззащитными губами? И – жив остался, и не запылал!

Дрова трещали в печке. Дотлевало огромное толстое сосновое полено. Из печи тянуло смолистым духом. Громкий треск сухого дерева рвал уши, люди вздрагивали и смеялись.

Лямин пошерудил кочергой дрова. Головешки сочились синими огнями. Мелкие ветки давно сгорели. Оставались только крупные, круглые, тяжелые бревна, распиленные криво, как придется. Огонь обнимал их, бегал по ним рыжими быстрыми ногами.

Лицо напротив огня. Руки рядом с огнем.

«Так и наша жизнь. Рядом с огнем. Всегда. И сжечься – так просто. Тебя в огонь бросят, и сгоришь. Или он сам к тебе подступит, и не убежишь. А какой красивый!»

Огонь плясал вокруг кочерги.

«Вот она черная, страшная, а огонь вокруг нее ой как пляшет».

– Эй! Эге-гей! Слушай мою команду! – Матвеев в дверях стоял при полном параде. Плюгавенький, напускал на себя вид военачальника. – Все на собрание!

– Куда? На какое?

Звезды резкими ножевыми лучами напрасно старались разбить затянутое светящимся льдом окно.

– На общее! Весь отряд – быстро собрать! Всем буду докладывать, что нам ВЦИК приказал в Петрограде!

– Эй, командир, а пошто собрание-то ночью? Чай, спать все хотим!

– И то верно, завтра рано вставать! Затемно!

Матвеев скрипнул зубами, будто орех разгрызал.

– Перебьетесь. Важные вопросы решать будем!

– А с чем связаны-то вопросы? Може, и тута решим?! – крикнул Игнат Завьялов. Щеголял в тельняшке: ему недавно подарила девчонка с тобольского рынка. Сказала – с убитого моряка, ее жениха. Слезы тем тельником утерла и Игнату в руки насильно всунула. «Убегла, – рассказывал солдатам Игнат, – а я с тельником посреди рынка стою, как Петрушка, и думаю: а може, в костер швырнуть, може, он заговоренный?»

– С кем, с чем! Сами знаете!

И тут все сразу, странно, без слов все поняли.

И засобирались.

Кто успел из портков выпрыгнуть – снова в них влезал. Набрасывали на плечи шинели: плохо протапливался большой дом. Топая, сапогами грохоча, спускались вниз, в старую пустую, без мебели, каминную. Мебель всю на кострах сожгли да в печах, об ней и помину не было.

В каминной рядами стояли узкие лиственничные лавки. Солдаты расселись. Крутили «козьи ноги». Раздавался пчелиный медовый дух: кто-то со щелканьем, с чавком жевал прополис.

Матвеев встал перед отрядом, по правую его руку разевал пасть громадный, давно холодный камин. На железном листе, как на дне морском, валялись старые головни. Они походили на обгорелые хребты огромных рыб.

– А хочешь сказать, я Мафусаил?!

– Молчать, солдаты. – Люкин наступил на сверчка сапогом. Высохшее насекомое хрустнуло под подошвой. – Он и правда спит. Он нас с Глебкой в пути – знаете как спасал? Вам и не снилось. Смерть-то, она всюду близко ходит.

«Иногда так близко, что путаешь, ты это или она», – думал Лямин, вертел болтавшуюся на ниточке медную пуговицу. Надо бы Пашке сказать, пусть пришьет.

А где Пашка? Второй день не видать.

Да он не сторож ей, чтобы за ней следить.

Он – за царями следит. За это ему и жалованье, и харч, и почет.

И вдруг далеко, за печкой, за матицей, под потолком, а может, и на чердаке, под самой крышей, запел, затрещал сверчок.

– Живой! Елочки ж моталочки!

– Ты ж его пяткой давил – а вот он ожил!

– Брось, это ж другой.

– А тот-то где?

– Да на полу валялся!

– А глянь-кось, его тута и нету уже! Уполз!

– Воскрес…

– Как Исус, што ли?

– Ну наподобие…

– Ти-хо!

Люкин поднял палец. Задрал подбородок. Слушал так неистово, будто молился.

Сверчок трещал неумолимо и радостно, будто спал – и вот проснулся, был мертв – и вот ожил.

Лицо Сашки Люкина изумленно, медленно начинало светиться. В темной широкой, как баржа, битком набитой людьми комнате лицо одного человека светилось, разогревалось медленно, как керосиновая лампа; пламя лилось из глаз, заливало переносье и надбровья, озаряло раскрытый в детском удивлении рот.

– И правда сверчок…

Влас торжествующе повернулся к Люкину.

– А он-то – далеко! Н укусишь! Не раздавишь!

Люкин озлился. Робкая улыбка превратилась в оскал.

– Захочу – и раздавлю! На чердак влезу – и найду! И в расход!

Сверчок пел счастливо и неусыпно.

Лямин встал и шагнул к печи. Ему невозможно, до нытья под ребром, захотелось увидеть живой огонь. Взял кочергу, лежащую на обгорелой половице, сел на корточки, подцепил ею раскаленную печную дверцу. Дверца узорного литья: по ободу завитки в виде кривых крестов, в центре едет колесница, в колеснице в рост стоит женщина в развевающемся платье, правит четверкой лошадей.

Наклонился. Пламя пыхнуло в лицо, едва не поцеловало согнутые ноги. Он нагнул голову еще ниже. Вытянул к огню руки. Шевелил пальцами. А что, если руки сунуть в огонь? Ненадолго, на миг. Что будет? Обожгутся? Покроются волдырями? Опалятся волоски? Обуглятся и затлеют ногти? Или ничего не будет, как у тех, кто паломничал на Святую Землю, в славный град Иерусалим, и был на Пасхальной службе в храме Воскресения Христова, и дожидался в толпе возжигания Благодатного Огня, и зажигал пук белых свечей от летучего того пламени, и совал в пламя руки, лицо, лоб, бороду, гладил тем пламенем грудь и шею, целовал его голыми, беззащитными губами? И – жив остался, и не запылал!

Дрова трещали в печке. Дотлевало огромное толстое сосновое полено. Из печи тянуло смолистым духом. Громкий треск сухого дерева рвал уши, люди вздрагивали и смеялись.

Лямин пошерудил кочергой дрова. Головешки сочились синими огнями. Мелкие ветки давно сгорели. Оставались только крупные, круглые, тяжелые бревна, распиленные криво, как придется. Огонь обнимал их, бегал по ним рыжими быстрыми ногами.

Лицо напротив огня. Руки рядом с огнем.

«Так и наша жизнь. Рядом с огнем. Всегда. И сжечься – так просто. Тебя в огонь бросят, и сгоришь. Или он сам к тебе подступит, и не убежишь. А какой красивый!»

Огонь плясал вокруг кочерги.

«Вот она черная, страшная, а огонь вокруг нее ой как пляшет».

– Эй! Эге-гей! Слушай мою команду! – Матвеев в дверях стоял при полном параде. Плюгавенький, напускал на себя вид военачальника. – Все на собрание!

– Куда? На какое?

Звезды резкими ножевыми лучами напрасно старались разбить затянутое светящимся льдом окно.

– На общее! Весь отряд – быстро собрать! Всем буду докладывать, что нам ВЦИК приказал в Петрограде!

– Эй, командир, а пошто собрание-то ночью? Чай, спать все хотим!

– И то верно, завтра рано вставать! Затемно!

Матвеев скрипнул зубами, будто орех разгрызал.

– Перебьетесь. Важные вопросы решать будем!

– А с чем связаны-то вопросы? Може, и тута решим?! – крикнул Игнат Завьялов. Щеголял в тельняшке: ему недавно подарила девчонка с тобольского рынка. Сказала – с убитого моряка, ее жениха. Слезы тем тельником утерла и Игнату в руки насильно всунула. «Убегла, – рассказывал солдатам Игнат, – а я с тельником посреди рынка стою, как Петрушка, и думаю: а може, в костер швырнуть, може, он заговоренный?»

– С кем, с чем! Сами знаете!

И тут все сразу, странно, без слов все поняли.

И засобирались.

Кто успел из портков выпрыгнуть – снова в них влезал. Набрасывали на плечи шинели: плохо протапливался большой дом. Топая, сапогами грохоча, спускались вниз, в старую пустую, без мебели, каминную. Мебель всю на кострах сожгли да в печах, об ней и помину не было.

В каминной рядами стояли узкие лиственничные лавки. Солдаты расселись. Крутили «козьи ноги». Раздавался пчелиный медовый дух: кто-то со щелканьем, с чавком жевал прополис.

Матвеев встал перед отрядом, по правую его руку разевал пасть громадный, давно холодный камин. На железном листе, как на дне морском, валялись старые головни. Они походили на обгорелые хребты огромных рыб.