По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

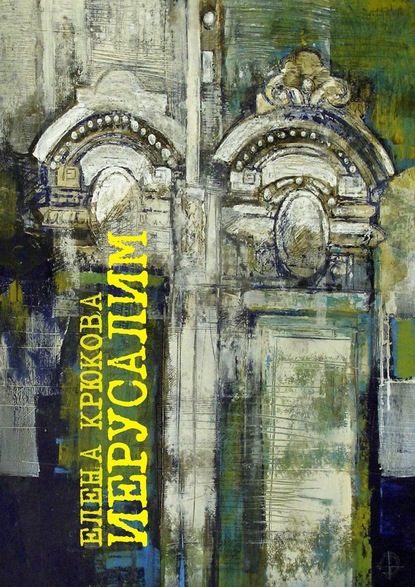

Иерусалим

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Подошла, порылась в кармане и вытащила билет и паспорт. Протянула малявке.

Малявка долго изучала бумаги, сверяя тусклое фото с настоящим ликом Веры. Вернула документы.

– Ваше место тридцать восьмое. Боковое верхнее. Около туалета.

Вера медленно прошла в вагон, прошла его весь, насквозь, как трубу, гудящую и гремящую людьми и вещами, и перед самой стеклянной дверью встала, стащила с себя ранец и бросила его на верхнюю пустую полку.

***

Лежала. Молчала. Глаза уставлены в вагонный потолок.

Поезд трясет. Мотает. Веки наползают на зрачки, затягивают пеленой.

Человек с закрытыми глазами перестает видеть мир и становится тем, кем он был до рождения: зверем, листом, камнем. Иногда ветром. Не чувствует тела. Реет, веет, несется. Вихрится. Мысли теряют оболочку слов. Это прекраснее всего. Такова смерть на вкус, ее можно попробовать, раскусить, проглотить, как коньяк в застолье.

Глаза закрыты, и приходят звуки. Они не всегда складываются в слова. Живут вне слов, сами по себе. Хотя понятен их смысл. Смысл без мыслей – это чувство. Чувствуй, и ты спасешься. От чего? От кого?

Есть тот, кто тебя подстерегает. На тебя нападет.

Его не надо бояться.

Если боишься – зверь напрыгнет первым и задерет, говорили ей бывалые охотники.

Вера иной раз чувствовала себя в жизни зверем. А иной раз – ловцом. И редко – человеком. Как зверь, она нападала и убегала; как охотник, пряталась и стреляла. И редко – наблюдала. Она видела, как к ней подкрадывается ее старость. Старость невозможно было убить. Бесполезно было целиться. И двустволку свою она потеряла; и не помнила, когда. Может, когда, в слезах, подавала пить помирающей кружевнице из фаянсовой битой чашки горячее, цвета снега, молоко, с золотыми пятнами жира поверху.

Глаза закрыты. Поезд трясет. Тощее одеяло не греет. Куда ты едешь, Вера? Куда я еду? А Бог знает куда. И Бог знает зачем. Не нужно мне все это. Зря я все это затеяла. Да, зря, зря ты все это затеяла!

Тьма перед глазами. Такая вот тьма и за могилой, наверное. И кружевница лежит, и спит, и видит только тьму. И не видит она, как Вера едет в поезде незнамо куда. Значит, можно было никуда и не ехать. Никто бы ничего никогда уже не узнал. Что там узнаешь, в гробу, под землей? Кому все это надо, эта проклятая поездка?

Тьма мотается и вспыхивает под веками алым, желтым. Фонари за окном. Станция. Штор тут нет, есть только страшные кожаные шоры, их надо опустить на глаза лошадиного поезда, тогда он поскачет быстрее и не будет пугаться фонарных огней. Глаза приоткрываются. Открываются, две шкатулки со слезами. Распахиваются настежь, до отказа. Огни слепят, мелькают за окном. Состав тормозит, железные кости перестукивают, гремят. Стоп машина. Застыли вагоны. Зычный голос с перрона: стоянка пятнадцать минут! Что можно успеть за пятнадцать минут? Купить пирожок с ливером? Судорожно съесть на морозе? Запить нечем. Надо заказать у малявки чай или кофе. Тьма, я забыла взять с собою в путь воду в бутылке! Простую воду. Енисейскую, ледяную.

Лежи уже, дура. Не шевелись. Поезд постоит и пойдет. Побежит дальше. Ты закроешь глаза опять. Под черными веками поплывут изгибистые красные письмена. Золотые знаки. Ты будешь пытаться их прочитать. Напрасно! Ты же не знаешь, кто их начертал. Тебе их показывают; зачем? Зря или не зря? Все зря. Нежная музыка звучит внутри тебя, это песня дороги. Ты трясешься в вагоне, лежа на верхней боковой, укрытая жестким тонким одеялом, и поешь по слогам, по кривым, изогнутым красным нотам песню своего пути. Когда-то письмена оборвутся. И не прочтешь ни одной ноты. И не споешь больше ничего, так пой же сейчас!

Вера сама не замечала, как рот ее дрожит, а глотка выпевает смутные, нежные, хриплые звуки. Ее бессловесной песни не слышали попутчики: напротив нее, в плацкартном закутке, три мужика в солдатских гимнастерках резались в карты, на верхней полке скрючилась молоденькая девчонка: ее плечи и выгнутая колесом спина тряслись от рыданий, в такт вагонной тряске. Внизу, под Верой, бритый человек с колючим взором, зрачки как два острия вязальных спиц, добывал из котомки такое же лысое, как он сам, яйцо, вертел на столе, восхищенно шептал: «Крутое яичко, крутое! Как пить дать, не наврать, мать-перемать, крутое!» Людям не было дела до Веры. А Вере, выходило так, не было дела до людей. Люди сами по себе, Вера сама по себе. Никто ей не нужен. И она никому не нужна.

Так спокойнее.

***

Вера захотела по нужде и спустила ноги с полки. Ей было боязно прыгать вниз. Бритый дядька готовно подставил грубые заскорузлые руки. Он принял на них беспомощно падающую сверху Веру, как акушер младенца.

– Хо-хошечки, – воскликнул он довольно, – бабеночка! Держись на ножках, а то повалят!

Вера не хотела, а покраснела. Уселась за гладкий, поддельного мрамора, дорожный стол.

– А вы так и не спали? – спросила.

Бритый подмигнул.

– А с кем тут поспать? И поспать-то тут не с кем, жаль такая. Вот разве что с тобой!

Вера, на удивление легко, подхватила игру.

– Со мной не выйдет. Я колючая. Обранишься весь!

Встала, ушла, опять пришла. Села. Бросила руки, как вещи, на стол.

Бритый осторожно, на диво нежно коснулся шершавым пальцем Вериной руки, мертво лежащей на гладкости стола. Ее дернуло живым током. Она убрала руку.

– Врешь все, – тихо и хрипло бросил бритый. – Теплая ты и слабая. Только прикидываешься сильной. Как вы все, бабы.

Вера под столом гневно стиснула руку в кулак.

Хотела ответить. В затылок забил колокол: не трудись, не трудись. Все напрасно, никому ничего не докажешь. И не покажешь. В животе перекатывалась булыжниками тяжелая пустота, Вера не взяла с собой еды, а купить боялась: в поезде дорого, а выскочить на перрон – состав улепетнет, и поминай как звали.

– Жрать, бабенка, хошь? Только не ври!

– Хочу, – грустно сказала Вера.

Бритый шмякнул котому об стол. Развязал тесемки. Копченая колбаса. Куриные ноги торчат из фольги. Соленые помидоры в оббитой банке. Катал на ладони яйцо и хитро щурился на Веру.

– Что зыришь? Яички, да, яички! От самолучших курочек!

Протянул на ладони яйцо Вере.

– Ну? Что морду воротишь? Знаешь, где такие курки-яйки водятся? Хох-хо! На Ангаре, на Ангаре! А я-то оттудова домой еду, на Урал! В родные, эти, шпинаты! Отслужил как надо и вернусь!

Вера осторожно, как змею, взяла с ладони у бритого вареное яйцо.

– А вы… из армии… домой?

– Со щетиною седой?! – Бритый пощипал себя за скулу. – По возрасту не гож! А на солдатика похож! Нет, бабенка, не угадала! Я – из санатория!

– Из… санатория?..

Вера поздно, но сообразила. Густая краска залила ее лицо, губы сжались в злую и смущенную нитку.

– Да, лепилы надо мной потрудились! Поизмывались всласть! Да ты чисть, чисть яичко-то! Или руки-крюки?!

Выхватил из Вериных рук яйцо, ловко очистил и, голое, опять ей на ладони преподнес. Как ребенку; как царице.

И она взяла и ела.

И откусывала медленно, мелко, и жевала трудно, смущенно, не сводя с бритого дядьки глаз; и так сидели и ели они, и пили в тряском поезде – одинокая баба в белом, с красными розанами, платке с белыми длинными, как метель, кистями, и выпущенный на волю заключенный, перед глазами его еще моталась колючая проволока, колючие ветви железных пихт и елей; и поезд мотался, как пьяный, звенел на стыках колесами, чугунными погремушками, внезапно застывал, а потом опять срывался с места и мчал вперед, как бешеный, хотел догнать недостижимое, ускользающее время, настигнуть его и убить, как охотник зверя, а время, смеясь, хохоча во все зубы, железно и скользко все убегало вдаль, бежало, исчезало, показывая на миг снежное жало и тут же пряча его, манило, летело, ничего от людей не хотело, а люди все гнались за ним, пытались его изловить и связать, и покорить, и разделать, разрезать на куски, для всех голодных, его мощную слепую тушу, а оно все бежало, перебирало железными ногами, махало железными гигантскими крыльями, разевало железный клюв и издавало безумный клекот, – и страшно было человеку бежать за ним, а он все бежал, и тянул к времени рельсы, и запускал над ним самолеты, и взрывал перед ним бомбы и снаряды, а время все летело, ширя крылья, поверх всего человеческого, и непонятно было человеку, Ангела это крыла или диавола: не видел он того, не понимал, не хотел, хватая ртом ледяной последний воздух, понимать.

***

Этот Ход мой, суровой Веры,

по великой и бедной стране.

Малявка долго изучала бумаги, сверяя тусклое фото с настоящим ликом Веры. Вернула документы.

– Ваше место тридцать восьмое. Боковое верхнее. Около туалета.

Вера медленно прошла в вагон, прошла его весь, насквозь, как трубу, гудящую и гремящую людьми и вещами, и перед самой стеклянной дверью встала, стащила с себя ранец и бросила его на верхнюю пустую полку.

***

Лежала. Молчала. Глаза уставлены в вагонный потолок.

Поезд трясет. Мотает. Веки наползают на зрачки, затягивают пеленой.

Человек с закрытыми глазами перестает видеть мир и становится тем, кем он был до рождения: зверем, листом, камнем. Иногда ветром. Не чувствует тела. Реет, веет, несется. Вихрится. Мысли теряют оболочку слов. Это прекраснее всего. Такова смерть на вкус, ее можно попробовать, раскусить, проглотить, как коньяк в застолье.

Глаза закрыты, и приходят звуки. Они не всегда складываются в слова. Живут вне слов, сами по себе. Хотя понятен их смысл. Смысл без мыслей – это чувство. Чувствуй, и ты спасешься. От чего? От кого?

Есть тот, кто тебя подстерегает. На тебя нападет.

Его не надо бояться.

Если боишься – зверь напрыгнет первым и задерет, говорили ей бывалые охотники.

Вера иной раз чувствовала себя в жизни зверем. А иной раз – ловцом. И редко – человеком. Как зверь, она нападала и убегала; как охотник, пряталась и стреляла. И редко – наблюдала. Она видела, как к ней подкрадывается ее старость. Старость невозможно было убить. Бесполезно было целиться. И двустволку свою она потеряла; и не помнила, когда. Может, когда, в слезах, подавала пить помирающей кружевнице из фаянсовой битой чашки горячее, цвета снега, молоко, с золотыми пятнами жира поверху.

Глаза закрыты. Поезд трясет. Тощее одеяло не греет. Куда ты едешь, Вера? Куда я еду? А Бог знает куда. И Бог знает зачем. Не нужно мне все это. Зря я все это затеяла. Да, зря, зря ты все это затеяла!

Тьма перед глазами. Такая вот тьма и за могилой, наверное. И кружевница лежит, и спит, и видит только тьму. И не видит она, как Вера едет в поезде незнамо куда. Значит, можно было никуда и не ехать. Никто бы ничего никогда уже не узнал. Что там узнаешь, в гробу, под землей? Кому все это надо, эта проклятая поездка?

Тьма мотается и вспыхивает под веками алым, желтым. Фонари за окном. Станция. Штор тут нет, есть только страшные кожаные шоры, их надо опустить на глаза лошадиного поезда, тогда он поскачет быстрее и не будет пугаться фонарных огней. Глаза приоткрываются. Открываются, две шкатулки со слезами. Распахиваются настежь, до отказа. Огни слепят, мелькают за окном. Состав тормозит, железные кости перестукивают, гремят. Стоп машина. Застыли вагоны. Зычный голос с перрона: стоянка пятнадцать минут! Что можно успеть за пятнадцать минут? Купить пирожок с ливером? Судорожно съесть на морозе? Запить нечем. Надо заказать у малявки чай или кофе. Тьма, я забыла взять с собою в путь воду в бутылке! Простую воду. Енисейскую, ледяную.

Лежи уже, дура. Не шевелись. Поезд постоит и пойдет. Побежит дальше. Ты закроешь глаза опять. Под черными веками поплывут изгибистые красные письмена. Золотые знаки. Ты будешь пытаться их прочитать. Напрасно! Ты же не знаешь, кто их начертал. Тебе их показывают; зачем? Зря или не зря? Все зря. Нежная музыка звучит внутри тебя, это песня дороги. Ты трясешься в вагоне, лежа на верхней боковой, укрытая жестким тонким одеялом, и поешь по слогам, по кривым, изогнутым красным нотам песню своего пути. Когда-то письмена оборвутся. И не прочтешь ни одной ноты. И не споешь больше ничего, так пой же сейчас!

Вера сама не замечала, как рот ее дрожит, а глотка выпевает смутные, нежные, хриплые звуки. Ее бессловесной песни не слышали попутчики: напротив нее, в плацкартном закутке, три мужика в солдатских гимнастерках резались в карты, на верхней полке скрючилась молоденькая девчонка: ее плечи и выгнутая колесом спина тряслись от рыданий, в такт вагонной тряске. Внизу, под Верой, бритый человек с колючим взором, зрачки как два острия вязальных спиц, добывал из котомки такое же лысое, как он сам, яйцо, вертел на столе, восхищенно шептал: «Крутое яичко, крутое! Как пить дать, не наврать, мать-перемать, крутое!» Людям не было дела до Веры. А Вере, выходило так, не было дела до людей. Люди сами по себе, Вера сама по себе. Никто ей не нужен. И она никому не нужна.

Так спокойнее.

***

Вера захотела по нужде и спустила ноги с полки. Ей было боязно прыгать вниз. Бритый дядька готовно подставил грубые заскорузлые руки. Он принял на них беспомощно падающую сверху Веру, как акушер младенца.

– Хо-хошечки, – воскликнул он довольно, – бабеночка! Держись на ножках, а то повалят!

Вера не хотела, а покраснела. Уселась за гладкий, поддельного мрамора, дорожный стол.

– А вы так и не спали? – спросила.

Бритый подмигнул.

– А с кем тут поспать? И поспать-то тут не с кем, жаль такая. Вот разве что с тобой!

Вера, на удивление легко, подхватила игру.

– Со мной не выйдет. Я колючая. Обранишься весь!

Встала, ушла, опять пришла. Села. Бросила руки, как вещи, на стол.

Бритый осторожно, на диво нежно коснулся шершавым пальцем Вериной руки, мертво лежащей на гладкости стола. Ее дернуло живым током. Она убрала руку.

– Врешь все, – тихо и хрипло бросил бритый. – Теплая ты и слабая. Только прикидываешься сильной. Как вы все, бабы.

Вера под столом гневно стиснула руку в кулак.

Хотела ответить. В затылок забил колокол: не трудись, не трудись. Все напрасно, никому ничего не докажешь. И не покажешь. В животе перекатывалась булыжниками тяжелая пустота, Вера не взяла с собой еды, а купить боялась: в поезде дорого, а выскочить на перрон – состав улепетнет, и поминай как звали.

– Жрать, бабенка, хошь? Только не ври!

– Хочу, – грустно сказала Вера.

Бритый шмякнул котому об стол. Развязал тесемки. Копченая колбаса. Куриные ноги торчат из фольги. Соленые помидоры в оббитой банке. Катал на ладони яйцо и хитро щурился на Веру.

– Что зыришь? Яички, да, яички! От самолучших курочек!

Протянул на ладони яйцо Вере.

– Ну? Что морду воротишь? Знаешь, где такие курки-яйки водятся? Хох-хо! На Ангаре, на Ангаре! А я-то оттудова домой еду, на Урал! В родные, эти, шпинаты! Отслужил как надо и вернусь!

Вера осторожно, как змею, взяла с ладони у бритого вареное яйцо.

– А вы… из армии… домой?

– Со щетиною седой?! – Бритый пощипал себя за скулу. – По возрасту не гож! А на солдатика похож! Нет, бабенка, не угадала! Я – из санатория!

– Из… санатория?..

Вера поздно, но сообразила. Густая краска залила ее лицо, губы сжались в злую и смущенную нитку.

– Да, лепилы надо мной потрудились! Поизмывались всласть! Да ты чисть, чисть яичко-то! Или руки-крюки?!

Выхватил из Вериных рук яйцо, ловко очистил и, голое, опять ей на ладони преподнес. Как ребенку; как царице.

И она взяла и ела.

И откусывала медленно, мелко, и жевала трудно, смущенно, не сводя с бритого дядьки глаз; и так сидели и ели они, и пили в тряском поезде – одинокая баба в белом, с красными розанами, платке с белыми длинными, как метель, кистями, и выпущенный на волю заключенный, перед глазами его еще моталась колючая проволока, колючие ветви железных пихт и елей; и поезд мотался, как пьяный, звенел на стыках колесами, чугунными погремушками, внезапно застывал, а потом опять срывался с места и мчал вперед, как бешеный, хотел догнать недостижимое, ускользающее время, настигнуть его и убить, как охотник зверя, а время, смеясь, хохоча во все зубы, железно и скользко все убегало вдаль, бежало, исчезало, показывая на миг снежное жало и тут же пряча его, манило, летело, ничего от людей не хотело, а люди все гнались за ним, пытались его изловить и связать, и покорить, и разделать, разрезать на куски, для всех голодных, его мощную слепую тушу, а оно все бежало, перебирало железными ногами, махало железными гигантскими крыльями, разевало железный клюв и издавало безумный клекот, – и страшно было человеку бежать за ним, а он все бежал, и тянул к времени рельсы, и запускал над ним самолеты, и взрывал перед ним бомбы и снаряды, а время все летело, ширя крылья, поверх всего человеческого, и непонятно было человеку, Ангела это крыла или диавола: не видел он того, не понимал, не хотел, хватая ртом ледяной последний воздух, понимать.

***

Этот Ход мой, суровой Веры,

по великой и бедной стране.