По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

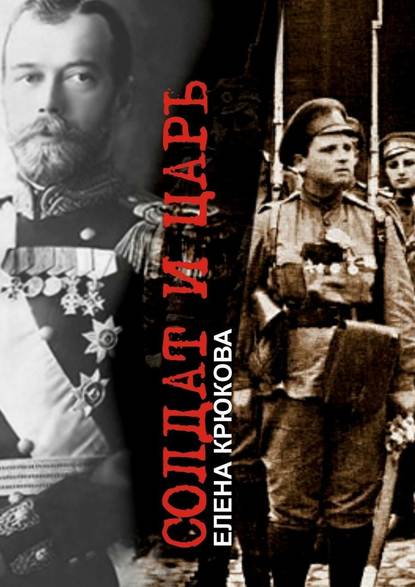

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Да прямо уж?

– Не представляешь как.

Клал одну тетрадь, брал другую. Листал.

– Товарищ командир, – Лямин понижал голос, – и вы почерк разбираете?

– Не мешай.

Читал заинтересованно. Иной раз ухмылялся. Хмыкал.

Лямин начинал скучать.

– Что, забавно так пишет?

– Да ну его. – Матвеев кинул тетрадь в чемодан. – Чепуху всякую. В чепухе живут, я скажу тебе, в чепухе!

– Так… – Лямин кивнул на чемодан, – сжечь к едрене матери!

– Ты не понимаешь. Целый воз этих каракулей. Он же все пишет, что видит. Как башкирин: едет по степи и поет, что видит. Но увидеть он может много и такого, что… свет прольет…

– Прольет так прольет. Мы что, унесем с собою отсюда чемоданище этот?

– Нет, боец Лямин. Пусть стоит. Унести – это кража. Все равно… – Он помолчал. – Все равно нам все достанется.

– Все… равно?

Лямину некогда было думать. Матвеев подхватил фонарь, и они оба так же тихо вышли из кладовой, как и вошли туда.

* * *

Они курили оба, то и дело сплевывая на снег. Пашка щурилась на свет высокого уличного фонаря. Небо синело быстро и обреченно, и молчащие звезды вдруг начинали беспорядочно и громко звенеть; и только потом, когда звон утихал, оба понимали – это проскакала по улице тройка с валдайскими бубенцами.

– Не холодно?

Пашка передернула плечами под шинелью.

Смолчала.

Лямин искурил папиросу до огрызка, лепящегося к губам, к зубам; щелкнул по окурку пальцами, отдирая от губы.

– Ну, все. Пошли в тепло.

И тут Пашка помотала головой, как корова в стойле.

– Нет. Не хочу туда. Там… гул, гомон… Устала я.

Михаил глядел на нее, и жар опахивал его изнутри.

– Но ты же спишь одна. Тебе ж комнату выделили.

– Да комнату! – Она плюнула себе под сапоги. – Черта ли лысого мне в той каморке!

– Я ж к тебе, – сглотнул, – туда прихожу…

И тут она неожиданно мягко, будто лиса хвостом снег мела, выдохнула:

– Присядем? Давай?

И мотнула головой на скамейку близ кухонного окна.

Окно не горело желтым светом в синей ночи: еще вечерний чай не кипятили.

– А зады не отморозим?

Она хохотнула сухо, коротко.

– А боишься?

Сели. Лавчонка слегка качалась под их тяжестью.

– Летом надо бы переставить.

Михаил похлопал по обледенелой доске.

– А мы тут до лета доживем?

– Мишка, – голос ее был так же ласков, лисий, теплый, – Мишка, а я тебе рассказывала когда, как я – у Ленина в гостях была?

Он смотрел миг, другой оторопело, потом тихо рассмеялся.

– У Ленина? В гостях?

– Ну да.

– Нет. Не говорила.

– А хочешь, расскажу?

Он поглядел на нее, и его глаза ей сказали: могла бы и не спрашивать.

Она ногтем ковыряла лед в древесной трещине. Потом подула на руку, согревая ее.

– Я тогда в женском батальоне была. Всю войну прошла с мужиками, с солдатней, а напоследок, не знаю чего ради, меня к бабам шатнуло. Так получилось. Сама набрела я на этот батальон. Красная Гвардия в Петрограде все заняла… все у них… у нас… было под присмотром. Вокзалы охраняли, поезда досматривали… А я только что с фронта. Озираюсь на вокзале. Думаю: какого бы ваньку остановить! Ни одного извозчика, как назло… И тут…

Лямин протянул ей папиросу. Его колыхало, но не от холода.

Он просто так не мог долго рядом с ней сидеть. Вот так, спокойно.