По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

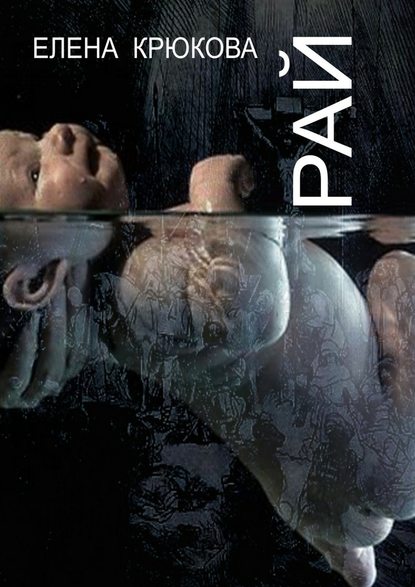

Рай

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Счастье, когда тебя кто-то ждет.

Ожидание – воля. Движение – бессознательно. О нет, я сознаю каждый свой гребок, каждый рывок вверх и вперед. Вверх, все вверх и вверх.

Шар горит костром, вспыхивает желтыми, свечными и звездными огнями. Костер? Свечи? Звезды? Что это? Это все давно умерло. Это все умерло, не родившись. Этого нет и не было никогда. Есть только живой огненный, прозрачный насквозь шар, и он крутится в небытии и ждет тебя, а ты уже живешь.

Он упал и взмыл, перевернулся в горячем мареве раз, другой – невидимой играющей рыбой, безудержной веселой монадой. Он уже совсем близко был к той, что, колыхаясь слезным маятником, терпеливо ждала его – единственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он не погиб, все умерли, он один не умер. День творенья, он запоминал его тонкой кожицей, нежнейшей смертной шкуркой. Не бойся! Ничего никогда не бойся! Вот она, твоя цель, твоя мать, твоя жена, твоя любовь, твоя молитва, твоя планета, твоя вселенная! Думаешь, она пожрет тебя?! Вберет в себя без остатка? Поглотит? А разве ты сам не хочешь быть съеденным навек, а потом рожденным навсегда?

«Я не два, я одно», – услышал он глубоко внутри себя, в сплетении паутинных оранжевых жил, удар крови. Сдвоенный толчок: раз-два, и кончено. Слишком близко он уже подплыл к бесповоротному.

Что такое туда? Что такое обратно?

«Прошлого нет, и будущего тоже», – снова ударила изнутри в него, конечного, бесконечно струящаяся кровь, и он хотел остановиться, но уже не смог. Слишком разогнался; слишком взбесился. Красные пальмы и багряные лианы закрутились вокруг, пытались схватить, сцапать, туже стянуть петли. И вдруг расступились, будто кто сильный, громадный жадно протянул призрачные щупальца и одним махом разорвал тайное бешенство, сумеречный наплыв водорослевой, парчово-алой чащобы.

Пространство. Прозрачность. Окно. Воздух. Свет.

Пласты довременной воды сместились, соленый океан перестал колыхать безмерные, вольные волны. Он рванулся вперед и верх, опять вперед и вверх. Прозрачное, слепящее оказалось слишком рядом. Наползло на глаза. Слепой головой он боднул свет, и оболочка света изогнулась, подаваясь, подчиняясь силе. Вот сейчас он разорвет пелену! Войдет внутрь!

Что такое снаружи, и что такое внутри? Сейчас он узнает это.

Вдвинуться еще. Еще глубже. Еще неистовей. Нажать еще, ударить. Прогнуть. Проколоть. Порвать!

Он ощутил, как то, чем он рьяно и слепо бил сеть света, до отказа натянуло тончайшую, ячеистую ткань; раздался неслышный хруст, и голова окунулась в пустоту. Он не поверил себе. Вдвинулся глубже.

Пустота молчала. Пустота вбирала его, втягивала, всасывала. Он на миг испугался – это капля последнего страха напоследок разлилась внутри него сладким бешеным ядом, расстилая красный ковер ему под слепые глаза и глухие уши, под призрачные плавники и под счастливо дрожащий, пустой живот. Живот без потрохов. Череп без мысли. Одно лишь чувство. Удары молнии: вот! Есть! Удача!

Вперед. Вперед! Он весь, всем тщедушным тельцем, до конца, от головы до хвоста, от рожденья до смерти, втиснулся в круг счастья, в шар света. Прозрачная жидкость внутри шара обняла его и затопила. Он судорожно ловил свою выскальзывающую из головы и крови, из-под кожи и из зачатка дыханья, жизнь: умру! Умираю! Тону! Разеваю рот! Вглотну свет, а сам, обманутый, стану тьмой! – но жизнь яркой молнией обвилась вокруг него и острым гарпуном вошла точно в его затылок, в то секретное, святое место, что он, крутясь в водоворотах чужой крови и слизи, так лелеял и берег.

И он, насаженный на острие сиянья, забился в отчаянии, а отчаяние внезапно превратилось в боль, а боль стала сладостью, а сладость стала верой, а вера стала чужим огнем, а огонь потек по его нутру, а его плоть, сотрясаясь, то колыхаясь мелко и жадно, то шевелясь в крупных, медленных как беспамятство содроганьях, обратилась в проколовший его насквозь свет.

И он, не веря себе, шепнул ртом, которого у него еще не было, слово, которое он еще не знал: «Свет!»

Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок его маленькой жизни. Свет выжег в нем все мрачное, обидное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым молоком, ярким кровавым шелком, захлестнул ало-желтой ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в свет; он весь стал темным скорбным одиноким мужчиной и весь, до конца, перетек в женский огромный, счастливый торжественный свет.

И перестал быть одиноким.

Не два? Уже не два? Одно?!

Рыба метнулась, ударила колючим носом, растопырила жабры. Плавник стал лучом и пронзил густую мглу. Снег пошел сначала медленно, нежно, потом повалил, потом закрутился, заплелся в неистовые, дикие синие вихри метели. Красная морда хищника вылезла из-под схлеста темно-вишневых и жгуче-кумачовых хвощей; золото посылалось из прищуренных жестоких глаз, зубы ждали добычи. Деревья рушились, тяжелые стволы падали справа и слева, слепо валились, задавливали черной тяжестью, брали в плен предсмертья. Кости хрустели. Дышать нельзя было, и то сдвоенное, чем стал он один, все равно дышало – всей нежной прозрачной эфемерной кожей: кожицей винограда, сизым налетом сливы, пушком персика, черно-зеленой лимфой смородины. Раскрывались легкие, раздваивался воздух: раз-два, раз-два. Раз, другой, третий, вот и вход в бесконечность. Бесконечность? Что такое? Ее можно почувствовать. О ней можно заплакать, ведь она недостижима. Ты будешь жить вечно?

Я? Я буду жить вечно?!

Я же еще не живу!

Нет, ты уже живешь.

Зацепиться. Вцепиться. Вклеиться.

Внедриться. Втиснуться. Вползти.

Ты внутри? Да, я уже внутри.

Ты во мне? Да, я уже в тебе.

Я в ней? Да, в ней, ты же сам об этом знаешь.

Назад хода нет. Ты хочешь попятиться – и не можешь. Ты хочешь опять стать собой – нет, тебя со всех сторон обхватило чужое тепло, и ты уже растворяешься, врастаешь, таешь, таешь.

Я растворюсь! Да, от тебя не останется ничего. Готовься.

Я никогда больше не буду тем, кем я был?!

Да, ты никогда не станешь, кем был. И ты станешь тем, кем назначен стать.

А кем я стану?! Кем?!

Ты хочешь это знать здесь и сейчас? Ты же не знаешь, что значит знать!

Страх невозвратности скрутил, выжал, выгнул, возжег. Тело разрывалось, ткани расслаивались и кровоточили. Мягкий хрящ хребта трещал, ломаясь, лохматые рваные края вздрагивали, пульсировали, мигали красными огнями.

Он сделал последнюю попытку повернуть искалеченное тело обратно. Напрасно! Не было того, что впереди; и исчезло то, что было сзади. Пустота, ставшая плотной бездыханной густотой, непроглядной тьмой, без искры, без молнии, без затаенной далекой зарницы, обняла со всех сторон.

Он отчаянно забился, стремясь превратиться в себя прежнего, снова стать стремлением и упорством, погоней и страстью, – а все движения стали недвижным молчаньем; все скольженья – бесстрастным, великим покоем.

Я остановился. Я больше не бегу никуда. Меня нет.

Я остановилась. Я обняла тебя. Я поглотила тебя. Не рвись. Не плачь. Ты умер. Но ты возродишься. Вот теперь. Сейчас.

Сизо, розово, ледяно мигнула подслеповатым глазом оторвавшаяся от дышащего пергамента круглая чешуя, бедная монета. Падала, летела сначала ввысь, потом вниз, в бездну. Верх и низ свободно и спокойно поменялись местами. Узкое, быстрое, длиннохвостое, хитро ныряющее тельце слилось, любовно и неразъемно, с шаровидной монадой, то и дело меняющей форму и объем: то больше, то меньше, то раздуется, то опадет, то увеличится опять, набухнет светлым соком, ненароком порвется жалкая, нищая, непрочная оболочка, и в соленый красный океан брызнет живое последнее золото. Разве нищета – это не богатство? Разве последний – это не первый?

Обнявшись, став друг другом, они, соединенные теперь уже навсегда, плыли в густой соли, в лучистом молоке, в темно-алом отваре жизней, бывших когда-то и надвигающихся из пропастей времен, из ущелий столетий. Они кувыркались и кружились, прочерчивали внутри багряной толщи золотой яркий след, и за следом тянулись, клонились, обвивали истончающийся призрак света красные вьюны, красные мхи, красные ламинарии. Мир красный! Мир сияющий! Ставшие одним, они жили теперь одной жизнью и проживали одну жизнь: и все их внутренности были видны на просвет, все до единой, и все их будущие мысли видны, и будущие слезы, и будущее отчаяние. Летим вперед и вверх! Вперед и верх! Где наш дом? Нет у нас дома. Где наше пристанище? Нет его у нас. Мы вечные путешественники. Мы катимся по красной дороге крови, купаемся в красных струях, и тот, кто держит нас внутри, в красной горячей влаге, еще не чувствует нас.

Тот? Или та?

Может быть, бог – это женщина?

Два тела, мужское и женское, бились и сплетались, сквозь разорванную серую и грязную одежду просвечивала белизна. Тесто взошло и опало. Поднималось опять. Грязные раскаленные кирпичи печи медленно остывали. Мужчина уже долго был в женщине, и все никак не мог добраться до последнего сдавленного крика, до последнего мгновенья, за которое не жалко и жизнь отдать. Тем более, что жизни у них у всех уже отобрали силой, разом, бесповоротно. Длинное и жесткое грубо и нетерпеливо вонзилось в мокрое, кровавое и разверстое, колотилось о стенки, о горячее сладкое дно. Вспоротая лютой болью плоть женщины все сильнее, жарче сжимала жесткую мотыгу мужчины – так потный кулак сжимает сломанную на ходу ветку. Войти и выйти, войти и выйти, да, вот так, и еще так, и еще.

Горячее сомкнулось с горячим. Мужчина все еще не выпускал наружу свое семя; не мог или не хотел? Женщина извивалась под ним, ее тонкое тело превратилось в скользкое, долгое туловище хитрой змеи, и обе руки змеями ползали по спине мужчины, сминая и задирая рубаху, жестоко карябая ногтями кожу над ребрами и лопатками.

А два горячих маленьких умалишенных тела, срамные придатки тел важных и больших, уже давно слиплись двумя кусками теплой глины. Они, дергаясь и скользя, приняли форму друг друга – круглое стало длинным, как время, длинное раздулось, соперничая с планетами и звездами. Оба были залиты слепой густою кровью, но им это уже было все равно. Соединяясь и бешено вращаясь, маленькие тела понимали: сейчас, вот сейчас они сомкнутся совсем, спаяются, сольются, и тогда уже не понять будет, кто первый из них родит свет – они оба набухли, набрякли светом, свет рвался изо всех пор, свет застилал все черные страшные дыры.

Неужели в мире есть только кромешная тьма? А свет хранится внутри тьмы, в ее жадном, жестоком, жутком ларце?

Влажный шар чуть приоткрылся, и темя наглой, безумной кометы немедленно проскользнуло в подобие отверстия. Живые зубы мрака жадно и нежно прикусили полоумно катящийся небесный желток, пытающийся раздвинуть, разорвать шелковую соленую завесу. Тесно переплетшиеся змеи крутились колесом, целовались, убивая. Смерть мерцала слишком близко. Ее можно было увидеть, погладить ладонью, прикоснуться к ней щекой, животом.

Женщина изогнулась слишком сумасшедше, искрутилась похлеще циркачки: вывернулась наизнанку чулком, образовала вместе с хрипящим на ней человеком живую ленту Мебиуса. И тогда внутри маленькой наглой золотой рыбы, все бьющей и бьющей острой головой в кровавый бубен вечной тьмы внизу женского живота, оборвалась крепкая невидимая нить, удерживающая жидкость жизни. Взрыв выбухнул, порвал кожаные постромки и петли синих и алых сосудов; лава потекла радостно и освобожденно, вместе с гулким и звонким, потом страждущим, хриплым криком из расширившейся в торжествующей судороге глотки.

Вулкан жил. Он жил всего миг, другой, а женщине казалось – огненная река текла целую вечность. Мужчина не сознавал ничего. Он дрожал, кричал и рыдал. Весь перелился в то слепое и яростное, что сладко вырывалось из него, щедро вливалось в защищенную сильными ногами и мощным, бугрящимся животом женскую ненасытную яму. Он думал – он изрыгнул целый горящий мир; а на деле он теснее и беспомощнее, будто малый ребенок, ищущий защиты, прижался к женщине, живот к животу, и выплеснул внутрь ее темного, горького лона всего лишь маленький глоток несчастной, вкуса моря, жалкой серой слизи.