По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

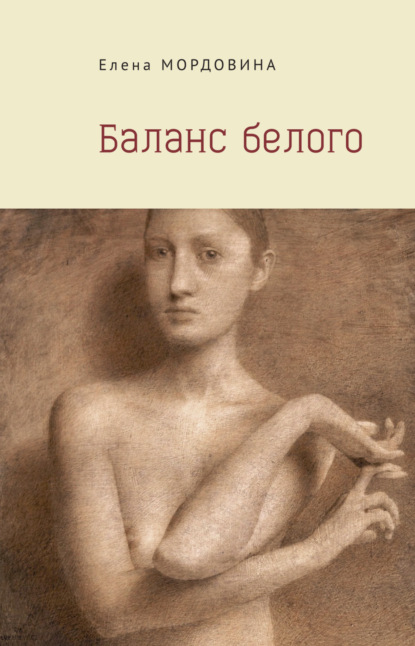

Баланс белого

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

У обитательниц нашего отделения любимое развлечение – ходить с ведрами за завтраками и обедами, выносить биксы или сдавать белье в прачечную. За это к ужину дают дополнительную котлету, или сваренное вкрутую яичко к завтраку.

Новенькую зовут Настей. Сегодня она не могла войти в столовую – боялась кошки. Санитарки втащили ее под локти и усадили за общий стол. Есть не хочет – кормят насильно. Смотреть на это неприятно. Ничего, потом ее переведут на беспривязное содержание, за спиной перестанут громоздиться санитарки – станет легче. Помнится, меня тоже кормили после той ночи в смирительной рубашке.

Худенькая, маленькая.

Nec femina, пес puer, как говорится.

Снова по палатам. В вазах с цветами девушки меняют воду. Упаковка «Сибазона» (его мне вкалывают на ночь) удивительно похожа на пачку «Житана» (блонд). Сидя за столом, вижу стену другого крыла здания. Бумага заканчивается. Осталось несколько листов. Хотя стараюсь писать самым мелким своим почерком. Надеюсь, у аспиранта будет с собой еще.

Сегодня с утра пациенты мужского отделения жгли ветки и мусор, дым курился по больничному двору и заходил сквозь открытые окна. До сих пор запах.

Штуцер хрустит утренней порцией таблеток.

– Так ты здесь из-за песен?

– Я здесь из-за звезд.

Когда мы умрем, хочется мне сказать, то полетим к звездам – каждый к своей звезде – как сквозь падающий снег. Да мы уже летим. Каждый к своей звезде. Я так хотела, чтобы мы с ним летели к одной звезде. Но мы летим к разным. Неважно, главное, летим! Иначе быть не может, никак не может быть иначе! Зачем тогда были Азимов, Стругацкие и Станислав Лем, зачем мы вообще их читали в детстве? Ведь не может же быть так, чтобы бог был глупее Станислава Лема?

– Один человек сказал, что у меня глаза, как два Соляриса… – говорю я вместо этого.

– Солярис – это планета.

– Я в курсе.

С Энди мы познакомились на Замковой горе. Он подошел со спины и заглянул в мой блокнот. Ничего особенного. Золотой осенний холм с кривой булыжной улочкой, белой церковкой с зелеными куполами и розовой гостиницей, похожей на бутафорский замок. Желтое небо в кудлатых облаках.

Я рисовала гелевыми ручками – черной и золотой. И слушала «Крэнберриз».

– Золотой цвет – символ седьмого неба у Лаврских живописцев.

– Да неужели? Кто бы мог подумать!

Мы болтали, а потом он пригласил меня спуститься вниз, к «Рулетке» – там у него была встреча с марокканцами. Сначала мы забили где-то во дворах Малоподвальной.

Настоящий марокканский гашиш, как уверяет Энди.

Мир становится волшебным. Новый друг долго всматривается в мое лицо:

– У тебя глаза, как два Соляриса.

Я исчезаю. Затем снова пытаюсь понять, где нахожусь. Сплошная зеленая стена, и в ней четыре косо выстроенных крюка с белыми пятнами фарфоровых изоляторов. Энди улыбается. Переглядывается со смуглыми парнями. Одного зовут Мунир (приятный тип, с бородкой, похож, скорее, на доктора наук), другого – Мухаммед (из породы мерзавцев, с плоским, высосанным гашишем лицом) – они едут в Германию, говорят, что летчики. «О, мой папа летчик!» Смеюсь, потому что знаю, что несу очередную чушь.

Вечер заканчивается в гостинице «Москва», в номере, похожем на контейнер для радиоактивных отходов. Так его обозвал Энди. Говорим об исламе. Об авиации. О поднебесном мечтателе Вилли Мессершмитте.

Я ничего не соображаю. Ставлю в плеер другую кассету. «Над нами летит его аэроплан, и пишет на небе: «Не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от бога глаза, а то как он найдет нас?» Небесный град Иерусалим…»

Выходим из гостиницы. Я трезвею. Энди провожает меня до остановки.

– А может быть, из-за песен.

– Пятая палата, на осмотр!

Неопрятный доктор в мятом халате с пятнами щелкает фисташки, развалившись в кресле.

– Ну что, девочки, все в порядке, ничего не болит? – доктор понимающе подмигнул и расщелкнул фисташку, затем он очистил орешек и бросил скорлупу в корзину для бумаг, – менструации вовремя?

Мы синхронно киваем.

– Тогда, девочки, – он сладко улыбается, – свободны!

Снова выходим в коридор. Штуцер с облегчением вздыхает. Поворачивается ко мне, как будто ничто не прерывало наш разговор:

– Значит, из-за песен.

IV

Найти попутчика труда не составило. Летом все куда-то едут.

Ольховский не казался мне лучшим вариантом, но Питер! Питер!

Мысль о ботанической практике никак не грела. Меня и без того весьма утомил июнь, посвященный энтомологическим изысканиям. Коробчишин доставал всех своими роющими осами, по которым писал диссертацию. Мы с Леркой, в свою очередь, доставали Бербеса. Просили рассказать, как приготовить сок из шпанской мушки. В университете ходили слухи о том, что Бербеса однажды чуть не посадили. Несколько лет назад профессор наш подружился с отставным генералом, и без шпанской мушки весьма похотливым, который постоянно зазывал его студенток в гости пить коньяк. Студентки, наученные Бербесом, добавили генералу в коньяк несколько капель этих давленых мушек и ушли, покинув генерала наедине со своим горем. Генерал, как выяснилось позже, не имея возможности кого-нибудь найти для утоления пламенной шпанской страсти, умер от разрыва сердца. При упоминании об этой истории Бербес очень злился и, в итоге, едва засчитал нам с Леркой практику.

Небо в день отъезда было дымно-горьким, напоенным каплями утреннего тумана. Серое, холодное мерзкое небо с мерзнущими грачами на ветках…

Сообщив коменданту, что уезжаю на практику, я сдала ключи и вышла из подъезда.

Автомобили на тесной казарменной стоянке начинали свой утренний котильон. Из-за туч выглянуло бледное солнце.

Я была похожа на любимую женщину Сальвадора Дали – такой себе каркасный складной шезлонг с выпирающими тазовыми костями, на который натянуты джинсы и свитер. К рюкзаку тонким армейским ремнем прикручено коричневое верблюжье одеяло, которое, конечно, сразу же начало съезжать.

Это нелепое существо шло по улице, примыкавшей к ограде Военной академии.

Как грустно было расставаться с этой улицей, с глухой нелепой стеной, в которой вращался маленький красный вентилятор. Уплывал в прошлое маленький бутик с двумя цилиндрическими витринами, отражавшими всю противоположную сторону улицы. Я проходила мимо него каждое утро, а иногда и вечером, он размещался рядом с булочной. Теплые мужские пальто стояли отдохновенно, как будто зашли в эти джазовые цилиндры погреться и выпить кофе. По ночам в этих цилиндрах начинался Колтрейн. Прошлой зимой бутик приобрел двух манекенов мужского пола и название, высвеченное фонарями: «Фауст».

Навстречу мне угрюмый молодой грузчик катил по мощеной улице тележку с пивными ящиками. Тележка громыхала. Старуха состригала сухие ветви с виноградной лозы, увивавшей ее окно.

У мебельного магазина выстроились в ряд желтые фургоны. Водители разговаривали, плевались и курили. Надсадно звенела циркулярная пила, и тончайшая древесная пыль облаком взвивалась над тротуаром. Из дверей выносили обитые бордовой тканью высокие стулья.

Во дворе Ольховского все дышало утренним спокойствием – молчали капли воды на перекладинах пожарных лестниц, молчали водосточные трубы, прикованные к стенам железными стременами, молчали коробки кондиционеров, готовые к сражению с дневным зноем, и свисающие с парапета, отделяющего верхнюю часть двора, ивовые пряди. На верхней площадке двора мальчик выгуливал бигля.

Пес проскакал по бревну и отчаянно залаял, и тут же весь двор оживился от этого лая – задрожали золотистые наклонные зеркала, прячущие за собой подвальные ямы, и желтый жираф с плаксивой мордой скуксился и словно бы поджал хвост. Казалось, что даже дрязг и дребезг кофейных чашечек из открытой балконной двери происходил теперь именно от этого. Только белые жалюзи в нижних конторских окнах сохраняли повислое спокойствие, да вовсе невозмутимое небо, заключенное в квадрат. Усатая женщина на балконе уронила окурок, бигль затих. Беззвучно осклабились «смеющиеся коробки».

Последний этаж, звоню. До этого звонка я жила без особых дум о предстоящем путешествии, равно как и без дум о том, что случится, если ему не суждено будет состояться. Другими словами, полная пустота, полная готовность к срыву при каждом телефонном звонке. Мною руководила не мысль о том, как привести свое намерение в действие, а скорее готовность воспринять крах этой идеи без особых эмоций.

Грохот засова, пыль, тяжелая плюшевая занавесь. Представление началось.

Было уже одиннадцать. Он встретил меня, наскоро вырядившись в белоснежные кальсоны (подпрыгивая, расправлял манжету на правой ноге), оставив обнаженным торс и худые прозрачные руки.