По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Петербургские женщины XIX века

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Итермедия 1. История одной жизни Придворных витязей гроза

Наша героиня в старости писала: «Я часто думала, что сам Господь меня вел своей рукой, и из бедной деревушки на самом юге России привел меня в палаты царей русских на самом севере».

Она родилась на Украине в 1809 году. Ее отец – француз, из старинного рода, был комендантом порта Одессы и умер во время эпидемии чумы, когда дочери было всего пять лет. Мать вскоре вторично вышла замуж за И.К. Арнольди, с которым маленькая Александра (так звали нашу героиню) не поладила. Ее увезли к бабушке, а позже отдали на воспитание в Петербург, в Екатерининский институт. Вот как она вспоминает об этом времени.

«Мне купили сундучок, в который уложили стамедовый красный капот (стамед – легкая шерстяная ткань, капот – накидка с капюшоном. – Е. П.), платье и две перемены белья, пока приищут казенные в мой рост, и мы подъехали к подъезду того приюта, откуда я столько лет не выходила, в котором я была совершенно счастлива шесть лет…

Класс был сформирован, и первого августа явились учители. В понедельник, в девять часов, законоучитель, священник с какого-то кладбища, который был рассеян и немного помешан, никого по имени не знал, а вызывал прозвищами. Была одна „курчавая“, другая „белобрысая“, „маленькая“, „большая“. Если кто урока не знал, он говорил: „Поди, стань на дыбки“, т. е. на колени…

В половине одиннадцатого в классе отворяли форточку, и мы ходили попарно, молча, в коридоре (не смели разговаривать). Потом приходил учитель географии Успенский. Он всегда был пьян, но хорошо знал свое дело, и мы любили его урок. В двенадцать часов обедали. По милости нашего эконома, обед наш был очень плохой; суп, подобный тому, который подали Хлестакову, разварная говядина с горохом или картофелем и большой пирог с начинкой из моркови или чернослива. Вторым – размазня с горьким маслом и рагу из остатков. Картофель в мундире был самое любимое блюдо, но, увы, порция горького масла была самая маленькая, из-за нее были торги или споры. Питье было весьма кислый квас, из которого два раза в неделю делали гадчайший кисель. Картофель уносили по уговору с Крупенниковой в кармане или в подкладке наших салопчиков, а Крупа жарила этот картофель в печке и разносила, когда дама классная уходила в свою узенькую келью, оставляя из предосторожности дверь полуоткрытую. Наши другие учители были очень плохи…

Наш день начинался в шесть часов зимой и летом. Наши слуги были инвалиды, которые жили в подвалах, женатые, со своими семьями. Тот, который звонил, курил смолкой в коридорах. „Курилка“ звонил беспощадно четверть часа, так что волей-неволей мы просыпались. Мы все были готовы в половине восьмого и шли молча попарно в классы. Было три отделения, и каждое в особой комнате. У дежурной классной дамы была тетрадь, куда она записывала малейший проступок в классе. Дежурная девица читала главу из Евангелия, а потом воспитанницы разносили булки, за которые родители платили даме классной десять руб. в месяц, пили уже чай с молоком, а прочие пили какой-то чай из разных трав с патокой и молоком. Это называлось „декоктом“ и было очень противно. В девять часов звонок, и все должны были сидеть по местам в ожидании учителя.

В среду и субботу нам мыли головы и ноги. Зимой вода была так холодна, что молоточками пробивали лед и мылись ею.

Государыня очень заботилась о вентиляции, тогда не было новых способов изменять воздух. В каждом классе были две двери, их открывали, когда в половине двенадцатого мы ходили по коридору, и открывали форточку. Когда мы входили, было тринадцать градусов Реомюра (около 15 по Цельсию. – Е. П.). Мы снимали пелеринку, когда отогревались, и, чуть делалось жарко, открывали окна в коридор. Эти окна называли фрамугами. В коридоре всегда было свежо и накурено смолкой. Когда было холодно, мы надевали большие драдедамовые платки… (драдедам – шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом. – Е. П.).

От часу до двух мы ходили и учили наизусть для учителя. В два часа учитель приходил, до трех с половиной опять ходили попарно, молча по коридору. Вообще молчание соблюдалось и за отдыхом, а в пять часов ходили пить чай, а победнее довольствовались ржаным хлебом с солью. Хлеб пекли у нас в подвалах, и он был прекрасный и прекрасно испечен.

Из лазарета государыня (Мария Федоровна. – Е. П.) обыкновенно входила в первое отделение, она вызывала, осматривала с ног до головы, ей показывали руки, зубы, уши. Она сама убеждалась, что мы носим панталоны. Их шили из такой дерюги, что они были похожи на парусинные, а фланелевые юбки такие узкие, что после первой стирки с трудом сидели в них».

По ночам в спальнях девочки рассказывали друг другу страшные истории, пугали друг друга «понимашками», которые бродят по темным институтским коридорам. «Всегда заранее знали, когда они появятся, и говорили: „Mesdames, не ходите поздно по коридору, сегодня будут бегать „понимашки“. Крупенникова рассказывала, что она видела глаза „понимашек“, что они были зеленые и большие, как луна, „понимашки“ играли на полу и пристально на нее смотрели, и что раз, когда мы пошли ужинать, она видела их ноги мимо церкви, и что они за ней бежали по мертвецкой лестнице. Она закричала нам: „Mesdames, я видела только одни голые ноги „понимашек“. Мы все ринулись в столовую с криком, почти повалили классных дам».

В институте Александре пришлось пережить «знаменитое и ужасное наводнение в Петербурге». Она вспоминает: «Ночью поднялся сильный ветер и продолжался двенадцать часов. Утром мы по обыкновению были в девять часов в классе. Швейцар вышел и объявил, что дрожки пришли, но учители не будут, потому что на многих улицах вода выступает. Через несколько минут вошла m-me Krempine (начальница института. – Е. П.), очень озабоченная, и сказала: „Возьмите тетради и идите в дортуар“. Наши солдаты жили в подвалах, и их начало заливать. Они перешли со своим добром и семейством в классы, где оставались три дня. А мы блаженствовали в дортуарах. Все облепили окна и смотрели, как прибывает вода. Наша смиренная Фонтанка была свинцового цвета и стремилась к Неве с необыкновенной быстротой, скоро исчезли все камни. По воде неслись лошади, коровы, заложенные дрожки, кареты, кучера стояли с поднятыми руками. Пронеслась будка с будочником. Дело становилось серьезным. Наконец кто-то закричал: „Ну, mesdames, если вода дойдет до нашего среднего этажа?“ – „Что вы, что вы говорите, неужели вы думаете, что императрица не найдет способа нас вывезти!“

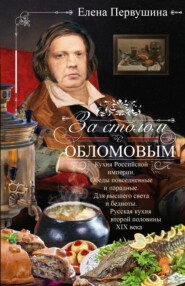

А.О. Росссет-Смирнова

Многие здания были повреждены, оказались трещины во многих домах. Все хлебные магазины были залиты, и мы долго ели затхлый ржаной хлеб, пока из Москвы не подвезли свежий.

Императрица, всегда готовая подать помощь, поместила в наш институт двадцать девочек, поместила других в разные заведения. Их называли „наводняшками“… Почти все были дети бедных чиновников и немцев с Выборгской стороны и с Петербургской стороны. В этот день нам не могли приготовить обед, и мы пили казенный чай, а вечером свежий квас, как ужин. На другой день утром Фонтанка была ниже обыкновенного и покрыта досками, собаками и кошками».

Там же, в институте, Александра впервые встретилась с великой княгиней Александрой Федоровной: «Два звонка, и в залу впорхнуло прелестное существо. Молодая дама была одета в голубое платье, и по бокам приколоты маленькими букетами roses pompons (мелких роз), такие же розы украшали ее миленькую головку. Она не шла, а как будто плыла или скользила по паркету. За ней почти бежал высокий, веселый молодой человек, который держал в руках соболью палатину (широкий меховой женский воротник со спущенными впереди концами. – Е. П.) и говорил: „Шарлотта, Шарлотта, ваша палатина“. За решеткой она поцеловала руку государыни, которая ее нежно обняла. Мы все сказали: „Mesdames, какая прелесть! Кто такая? Мы будем ее обожать!“ Нам сказали: „Это в. к. Александра Федоровна и в. к. Николай Павлович“».

Выйдя из института, Александра очень не хотела возвращаться в родной дом и встречаться с отчимом, который во время приезда в Петербург недвусмысленно приставал к ней, поэтому была рада принять приглашение занять место при дворе. Она быстро прижилась во Фрейлинском коридоре, вместе с двором она ездила с Москву и в Царское Село, скучала на приемах и весело проводила время со своей подругой фрейлиной Стефанией Радзивилл.

«Двор отправился в Зимний дворец, но фрейлинские комнаты еще не были готовы, и я жила в Аничковом и с утра отправлялась к Стефани. При ней была гувернантка m-me Ungebauer, при ней мы с Стефани делали свой туалет. В спальне за перегородкой с ног до головы обливались холодной водой с одеколоном, сами причесывались и очень хорошо делали свои букли, потом на босу ногу у открытой форточки садились пить чай. Медный самовар кипел, мы сами заваривали чай в высоком чайнике. Тут был кулич, масло, варенье из черной смородины, купленное в лавочке. Она находила, что это лучше. Перед ней стоял ее человек Сергей Игнатьев, с которым она болтала всякий вздор и говорила, чтобы карета была готова в два часа, и Богданка стоял на запятках: он похож на обезьяну… Поехали кататься по Невскому с Богданкой на запятках. Возле саней в огромных санях, похожих на пошевни (дровни. – Е. П.), ехал генерал Костецкий, который выдумал влюбиться в Стефани, от этого назывался „Боголюбов номер второй“. Только что он был с ее стороны, я тотчас пересаживалась, и так все время. Костецкий мне говорил: „Не для вас, не для вас, сударыня“. Из ее окошка в седьмом этаже видна была Зимняя канавка, и карета Костецкого там стояла, когда мы возвращались. Тотчас я на него сыпала бумажки и выливала воду. Когда совсем смеркалось, он уезжал. Он вздумал раз ей сделать предложение и сказал, что у него имение в Конотопском уезде, и послал ей бриллиантовые серьги. Ее девушка их себе взяла, из этого вышла история, и она должна была отпустить девушку».

Однажды летом Стефании понравился юноша, проезжавший мимо дачи на серой лошади. Александра решила их познакомить.

«Я гуляла всегда за решеткой сада с Софи Моден, она всех знала, в этот день дежурный по караулу был красавец, я ее спросила: „Кто он?“ – „Это граф Луи Витгенштейн“. Я ей сказала: „Какой он красавец!“ Он у нас ужинал, я ему сказала: „Граф Витгенштейн, у вас серая лошадь? Вы часто проезжаете мимо Головинской дачи“. – „Да, а кто вам это сказал?“ – „О, вы не знаете кто; одна из моих подруг“. – „Как ее зовут?“ – „Княжна Стефани Радзивилл, она только что получила известие о смерти своего кузена и жениха, князя Фердинанда Радзивилла“. – „Она его любила и сожалеет о нем?“ – „Нет, это был брак по расчету, его желал князь Антуан. У Стефани сто пятьдесят тысяч душ, прекрасные леса в царстве Польском, имения в Несвиже и Кайданах, где у нее замки. А вы, monsieur, собираетесь жениться или хотите устроиться как-нибудь иначе?“ Он сильно покраснел (Софи Моден мне сказала: „У него есть любовница-немка и двое или трое детей от нее“.). – „Мое сердце свободно. Родители мои хотят меня женить, так как мне уже тридцать лет. Но все мое богатство – двадцать пять тысяч рублей дохода с Дружина, из них я посылаю отцу“. Потом говорили всякий вздор. У Салтыковых был бал, я спросила его: „Поедете ли вы туда?“ Он отвечал, что совсем не ездит в свет. Стефани писала, что ей все надоело, и продолжала разговор: „Каким образом с ним познакомиться?“ – „Скажите Волконскому, что дежурный по караулам у нас всегда ужинает, приглашаются к ужину и гвардейцы, которых у вас не приглашают“. Сказали Волконскому, он ответил: „Вот хорошая мысль, дорогая моя, наши ужины смертельно скучны, всякий лишний человек, помимо Ивановского и Безобразова, будет развлечением. Луи Витгенштейн достоин этой чести“. Он раз ужинал, императрица с ним была ласкова, потому что уважала его отца. Он ей [Стефани] понравился и через Велеурского сделал предложение. Она была хороша, умна и мила. Витгенштейн тотчас взял отпуск и поехал в Тульчин к отцу и матери. Стефани разгорелась любовью и говорила: „У нас останется еще шесть недель, чтобы поближе познакомиться…“

В 1828 году был первого января бал с мужиками, в их числе, конечно, было более половины петербургских мещан. Государыня была в сарафане, в повойнике и все фрейлины тоже. Мужчины в полной форме, шляпа с пером; тогда была мода на султаны из белых и желтых куриных перьев, и каждый старался, чтобы его султан был лучше других. Полиция счетом впускала народ, но более сорока тысяч не впускали. Давка была страшная. За государем и государыней шел брат мой Иосиф, уже камер-паж, он держал над ее головой боа из белых и розовых перьев. Государь [говорил] беспрестанно: „Господа, пожалуйста“, и перед ним раздвигалась эта толпа, все спешили за ним, я шла с каким-то графом Ельским, впереди Стефани с графом Витгенштейном. Он давно был в Петербурге, но узнал, что она усердно кокетничает с кривым князем Андреем Львовым. Бедный Львов сделал ей предложение, она ему отказала. Он занемог, впал в чахотку, поехал в Италию, умер в Ливорно, где его похоронили с Кутузовым и Мухановым. Это оскорбило Витгенштейна, но раз он ее где-то встретил и решился явиться на этот праздник.

Императрица Мария Федоровна сидела за ломберным столом и играла в бостон или вист, с ней министры, в Георгиевском зале; туда мужиков пускали по десять зараз. Везде гремела полковая музыка. По углам были горки, на которых были выставлены золотые кубки, блюда и пр. Лакеи разливали чай и мешали чай ложечками, не равно кто-нибудь позарится на чужое добро. Церковь была открыта: и священники, и дьяконы служили молебны остальным, их было немало. Удовольствие кончалось в восемь часов, а в десять часов дежурная фрейлина и свита отправлялись ужинать в Эрмитаж. Все комнаты были обиты разноцветным стеклярусом, и освещение было a giorno, и (это все от времен Екатерины) за ужином играла духовая музыка Бетховена. Мужики имели право оставаться до полночи, а мы все расходились по своим комнатам. Я видела, что боа Стефани было в шляпе Витгенштейна. Я ей сказала: „Знаешь, я приеду болтать с тобой“. – „Нет, я устала, и у меня болит голова“. Я поняла, что все решено. На другой день я поехала к ней, она сидела, смеясь, возле жениха…»

Сама же Александра познакомились в Павловске с семейством знаменитого историка Карамзина, а на одном из балов – с Пушкиным. Александр Сергеевич оценил ее красоту и живой характер, но в своих стихах он отдает предпочтение Анне Олениной, за которой тогда ухаживал.

Она мила – скажу меж нами —

Придворных витязей гроза,

И можно с южными звездами

Сравнить, особенно стихами,

Ее черкесские глаза,

Она владеет ими смело,

Они горят огня живей;

Но, сам признайся, то ли дело

Глаза Олениной моей!

(Забавно, что в первоначальном варианте, записанном в альбом Олениной, вторая строчка читается «твоя Россетти, егоза».)

Сама же Александра признавалась позже биографу Пушкина П.И. Бартеневу: «Ни я не ценила Пушкина, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков, мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания».

Однако позже, когда Александра уже вышла замуж и перестала быть фрейлиной, хотя и осталась светской женщиной, он посвятил ей такие стихи:

В тревоге пестрой и бесплодной

Большого света и двора

Я сохранила взгляд холодный,

Простое сердце, ум свободный

И правды пламень благородный

И как дитя была добра;

Смеялась над толпою вздорной,

Судила здраво и светло,

И шутки злости самой черной

Писала прямо набело.

Гораздо куртуазнее стихи Василия Жуковского:

Честь имею препроводить с моим человеком,

Федором, к вашему превосходительству данную вами

Книгу мне для прочтенья, записки французской известной

Вам герцогини Абрантес. Признаться, прекрасная книжка!

Дело, однако, идет не об этом. Эту прекрасную книжку

Я спешу возвратить вам по двум причинам: во-первых,

Я уж ее прочитал; во-вторых, столь несчастно навлекши

Гнев на себя ваш своим непристойным вчера поведеньем,

Я не дерзаю более думать, чтоб было возможно

Мне, греховоднику, ваши удерживать книги. Прошу вас,

Именем дружбы, прислать мне, сделать

Милость мне, недостойному псу, и сказать мне, прошла ли

Ваша холера и что мне, собаке, свиной образине,

Надобно делать, чтоб грех свой проклятый загладить и снова

Милость вашу к себе заслужить? О царь мой небесный!

Я на все решиться готов! Прикажете ль – кожу

Дам содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам

Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,

Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль – уши

Дам отрезать себе, чтоб, в летнее время хлопушкой

Вам усердно служа, колотили они дерзновенных

Мух, досаждающих вам, недоступной, своею любовью