По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

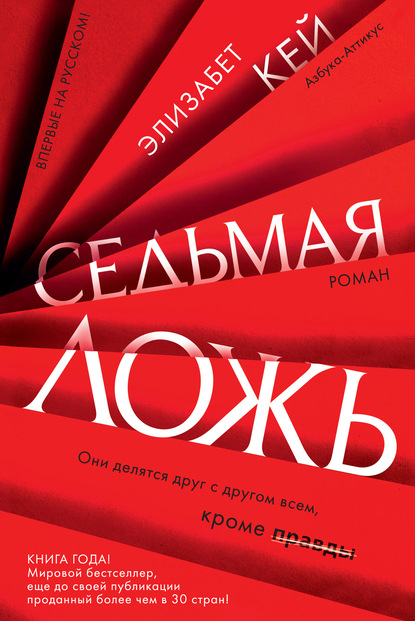

Седьмая ложь

Автор

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Она сказала, что я должна сделать выбор; я выбрала Джонатана.

Наверное, это решение должно было даться мне нелегко. В реальности все обстояло с точностью до наоборот.

Наедине мы с Джонатаном были самими собой. Найти человека, с которым я могла не притворяться и который, в свою очередь, был предельно настоящим со мной, было величайшим счастьем. В присутствии же других, в особенности моих родителей, мы оба пытались быть самую чуточку лучше – тут чуточку остроумнее, тут чуточку мягче, тут чуточку нежнее. Мы подстегивали себя, чтобы казаться парой, с которой окружающим легко. Он отпускал шуточки в мой адрес, беззлобные подколки, вызывающие смех у других мужчин и у моего отца, а я вела себя более обходительно, приносила Джонатану напитки, спрашивала, не хочет ли он добавки, и была готова подать ему что-нибудь из кухни по первому его требованию: пусть только крикнет. А наши прикосновения друг к другу порой казались наигранными: его рука на моей талии, моя голова на его плече. Когда же мы оставались вдвоем, наши тела сливались в единое целое, сплетались в клубок рук и ног, прижимались кожа к коже.

Выбор был очевиден.

Наверное, я думала, что мать со временем смирится с моим браком, примет его как данность. Мне казалось несправедливым, что она решила изображать из себя любящую родительницу именно сейчас.

Когда мне было почти четыре, на свет на семь недель раньше срока совершенно неожиданно для всех появилась моя младшая сестра Эмма. Ее немедленно забрали в реанимацию и поместили в кувез, а мать увезли в операционную, чтобы остановить неукротимое кровотечение. Несколько недель спустя они обе вернулись домой, но за этот месяц с небольшим все переменилось. С каждым днем мать все больше зацикливалась на здоровье младшей дочери: беспрерывно тревожилась, не замерзла ли она, не голодна ли, дышит ли. В результате я сблизилась с отцом – в те трудные дни, по мнению матери, что бы тот ни делал, все было не так, – она же присутствовала в моей жизни разве что чисто физически. Ей было не интересно ни рассказывать мне сказки на ночь, ни рассматривать мои первые школьные фотографии, ни вникать в перипетии моей детской жизни. После рождения Эммы она вообще утратила ко мне всякий интерес, так что теперь мне слабо верилось, чтобы сейчас, когда я стала взрослой, она вдруг воспылала ко мне материнскими чувствами.

Вскоре после моей свадьбы отец подал на развод и съехал из дома. Джуди, его секретарша и давняя любовница, годом ранее овдовела и теперь грозилась уйти от отца, если он не оформит их отношения официально. Угрозы матери всегда казались какими-то неубедительными; Джуди же, по-видимому, преуспела в этом искусстве несколько больше. Ни для кого из нас не стало неожиданностью, что отец выбрал ее.

Я думала, что, возможно, оставшись без мужа, мать потянется ко мне. С моей стороны это было очень наивно.

Мы с ней за какой-то год и двух слов не сказали друг другу. Помню, ожидала от нее звонка в свой день рождения – ведь мать связана с дочерью фактом ее рождения, по крайней мере, – но она так и не позвонила. Как не позвонила и после гибели Джонатана. Я гадала, придет ли она на похороны. Она не пришла. Я не сообщала ей, где и когда они состоятся, но все же думала – и в глубине души даже надеялась, – что она выяснит это у кого-то еще.

Но совершенно неожиданно через месяц с небольшим она вдруг начала слать мне имейлы, один-два в неделю, – ничего существенного, всякие новости о вещах или событиях, вдруг напомнивших ей обо мне: анонс об открытии мебельного магазина в ее районе, журнальную статью, трейлер к фильму, который она видела по телевизору и который, по ее мнению, мог мне понравиться.

В конце концов я ответила, что смотрела тот фильм и он показался мне скучным, – и между нами каким-то образом завязался неловкий диалог. В то время я была зла на нее, очень зла, слишком много оставалось между нами недоговоренного. И я начала ловить себя на том, что вставляю в свои сообщения эти маленькие порции правды, маленькие порции гнева, завуалированные в язвительных ремарках, высказанных вроде бы ни в чей конкретно адрес, резких выходах из переписки, а порой в долгих паузах между ответами. Гораздо проще было расковыривать эти старые раны, чем разбираться с огромным горем, душащим меня.

Я ненавидела ее. Ненавидела всей душой. А однажды вдруг поняла, что больше не испытываю ненависти. Она тоже потеряла мужчину, которого любила. А потом и нечто неизмеримо большее: разум и воспоминания. Наши жизни протекали в совершенно разных плоскостях, и тем не менее мы обе были надломлены, и каждая видела в зазубренных краях чужой трещины что-то свое, знакомое. После двадцати лет взаимного непонимания у нас наконец-то нашлось что-то общее.

Мало-помалу я обнаружила, что тоже способна стереть из памяти воспоминания о той давней драме; она была делом рук не этой пожилой женщины, этой матери, а другого человека, который навсегда остался в прошлом.

– Да, – произнесла я наконец. – Стэнли был совсем не похож на Джонатана.

– Ну, значит, туда ему и дорога, – подытожила она. – Ты так не считаешь?

– Да, пожалуй, – отозвалась я.

Я включила телевизор, и мы вместе посмотрели новости. Подросток погиб, получив удар ножом; уличные камеры видеонаблюдения запечатлели нападавшего, но опознать его по зернистому стоп-кадру было решительно невозможно. Дискредитировавший себя политик давал интервью прессе: вместо того чтобы принести извинения, он юлил перед журналистами, точно уж на сковородке, пытаясь оправдаться. Затем показали всхлипывающую молодую мать: лишенная социального пособия, она оказалась не в состоянии ни оплачивать ребенку ясли, чтобы выйти на работу, ни выйти на работу, чтобы оплачивать ясли. На наших лицах, меняющих выражение в унисон, поочередно отразились потрясение, презрение, сочувствие.

Наконец ведущий пожелал нам всего доброго, и я, взяв плащ и сумку, бесшумно выскользнула из комнаты, оставив мать дремать под бормотание телевизора. На экране уже шла заставка какой-то новой телевикторины.

Я рассказываю тебе про свою мать, чтобы ты понимала, какую роль она играла в этой истории. Это важно. Да, я ее ненавидела, но я ее простила. Помни об этом.

Глава седьмая

Идти на ужин к Марни и Чарльзу в следующую пятницу мне было не с кем, но я частенько приходила одна и с нетерпением ждала конца рабочей недели. Однако в середине дня Марни позвонила мне с предупреждением, что ужин сегодня не состоится, поскольку Чарльз решил сделать ей сюрприз и везет ее на выходные в Котсуолдс. Она звонила из машины, и я слышала в трубке шум автомобилей, проносившихся мимо по шоссе. Интересно, давно ли она узнала, что уезжает? И чего молчала? Наверняка он сообщил ей об этом заранее, как минимум за два-три часа, ведь у нее было время собраться и выехать из города с его вечными пробками и узенькими улочками, которые заставлены припаркованными по обочинам машинами и утыканы светофорами через каждые несколько сотен метров. Она могла бы позвонить мне и пораньше.

– И куда вы едете? – спросила я зачем-то, хотя ответ меня не слишком интересовал.

– В какой-то отель, – ответила она. В трубке раздалось шуршание, и я представила, как Марни поворачивается к Чарльзу, – наверняка тот сидел за рулем, по своему обыкновению единолично выбирая путь. – Как он называется? – спросила она.

Я слышала, как он что-то говорит, но отдельных слов разобрать не могла, все сливалось в одно сплошное бормотание; его голос эхом метался по железной коробке машины.

– Чарльз не помнит, – сказала Марни. – Но… – снова то же шуршание в трубке, – навигатор говорит, что туда еще два часа езды.

Я представила их рядышком: Марни, беззаботно сбросившую туфли на коврик и с ногами устроившуюся на пассажирском сиденье, и Чарльза в модной рубашке и теплом джемпере: он был из тех мужчин, которые любят водить машину, опустив стекло и выставив локоть в окошко, но при этом осеннюю прохладу не жаловал.

– Джейн! – прокричал Чарльз, будто бы издали. Потом последовало более тихое, даже вкрадчивое: – Она меня слышит?

– Слышу-слышу, – заверила я.

– Продолжай, – ответила Марни, но адресовано это было не мне. – Она говорит, что слышит.

– Джейн! – гаркнул он снова. – Могу я попросить тебя об одном одолжении? Я хотел бы, чтобы эта прекрасная женщина в грядущие выходные принадлежала только мне одному. Что скажешь? – вопросил он. – (Я прижала подушечку большого пальца к динамику, чтобы приглушить звук.) – Могу я рассчитывать на тебя? Это всего двое суток. Ты выдержишь, я в тебя верю.

Марни рассмеялась, вернее даже, по-девчачьи захихикала, поэтому я тоже засмеялась и прокричала в ответ:

– Без проблем! Она в полном твоем распоряжении!

Ну а что мне оставалось? Что еще я могла сказать? Я понимала, что это все означает.

– Но ты же придешь к нам на следующей неделе? – спросила Марни. – В то же время, что и всегда?

– Да, – ответила я. – В обычное время.

– Предупреди меня, если будет Стэнли, – сказала она.

– Его не будет, – отозвалась я.

– О, – оторопела она. – Вот как? Очень жаль.

Она была искренне удивлена, как часто бывают удивлены оптимисты, когда реальность идет вразрез с фантазиями. Марни всегда надеется, всегда предполагает, что следующий мужчина окажется тем самым, и совершенно напрасно, поскольку факты говорят об обратном. Ни один из моих поклонников, как она их называет, не появлялся у нее на ужинах больше раза или двух.

– В общем, если захочешь кого-нибудь привести, предупреди меня. – Марни нажала кнопку отбоя, и в трубке наступила тишина.

Я знала, что затеял Чарльз, и мне было страшно. Я сделала глубокий вдох, с шумом втягивая в себя воздух, потому что мою грудь словно опоясал тугой обруч, ребра содрогались от озноба, а горло то и дело перехватывало.

Ты уже в курсе насчет обручального кольца. Я считала, что оно спокойно лежит в ящике прикроватной тумбочки Чарльза; у меня не было никаких оснований предполагать, что это не так. Однако теперь я была совершенно уверена, что оно стремительно удаляется от Лондона, надежно упрятанное в кармане куртки, или в потайном отделении чемодана, или в бардачке сверкающей белой машины.

Лежа в постели в тот вечер, я представляла себе это кольцо. Вот оно, ждет своего часа в гостиничном номере, где-нибудь в ящике. У меня перед глазами стояла красная бархатная коробочка, а в ней – полоска золота с тремя ослепительными белыми бриллиантиками.

Я ненавидела одну мысль об этом. Ненавидела одну мысль о том, что она может выйти за него замуж.

В детстве у Марни были довольно сложные отношения с родителями: скорее рабочие, нежели родственные. Ее мать и отец были врачами, причем исключительно успешными каждый в своей области. Они постоянно находились в разъездах, так что Марни и ее старшего брата Эрика начали оставлять одних дома на несколько недель кряду, едва они научились самостоятельно добираться до школы и готовить себе еду. Родители появлялись в хорошие дни – на родительских собраниях и школьных концертах, – но в целом в жизни дочери практически не присутствовали. В плохие дни, в нормальные дни, в будни, из которых и состоит наша жизнь, рядом с ней не было никого.

До меня. Это была моя роль. Я любила ее безгранично, безоговорочно, беззаветно.

Чарльз считал, что он тоже может претендовать на эту роль. Но он ошибался. Потому что послать на чей-то столик в баре бутылку шампанского – не самоотверженность, а любовь к дешевым эффектам. Роскошная квартира – не проявление щедрости. Это бездумная расточительность. А дорогущее кольцо – символ вовсе не глубины чувств, а тупой самоуверенности, проявление чванства, приемлемого только для людей вроде Чарльза.

На кольцо я наткнулась в ящике его прикроватной тумбочки несколькими месяцами ранее.

Марни с Чарльзом на неделю уезжали в отпуск. Кажется, на Сейшелы или на Маврикий, точно не помню, – а у нас в Лондоне обещали в это время адскую жарищу. Марни переживала из-за цветов, которые развела на балконе: как они выдержат неделю на солнцепеке без дождей? Чарльз утверждал, что она волнуется из-за ерунды, ведь это всего лишь цветы, в конце концов всегда можно купить новые.

Я ела свой ужин, слушая их препирательства, и совершенно сознательно хранила молчание. Я покривила бы душой, если бы стала уверять, что их ссора не доставляла мне удовольствия, – видя, что Чарльз совершенно не понимает Марни, я испытывала некоторое злорадство, однако знала: вмешиваться бесполезно. И тем не менее у меня язык чесался сказать Чарльзу, что он ведет себя как полный придурок и, если эти цветы так важны для Марни, они должны быть важны и для него. Но я молчала.

Наверное, это решение должно было даться мне нелегко. В реальности все обстояло с точностью до наоборот.

Наедине мы с Джонатаном были самими собой. Найти человека, с которым я могла не притворяться и который, в свою очередь, был предельно настоящим со мной, было величайшим счастьем. В присутствии же других, в особенности моих родителей, мы оба пытались быть самую чуточку лучше – тут чуточку остроумнее, тут чуточку мягче, тут чуточку нежнее. Мы подстегивали себя, чтобы казаться парой, с которой окружающим легко. Он отпускал шуточки в мой адрес, беззлобные подколки, вызывающие смех у других мужчин и у моего отца, а я вела себя более обходительно, приносила Джонатану напитки, спрашивала, не хочет ли он добавки, и была готова подать ему что-нибудь из кухни по первому его требованию: пусть только крикнет. А наши прикосновения друг к другу порой казались наигранными: его рука на моей талии, моя голова на его плече. Когда же мы оставались вдвоем, наши тела сливались в единое целое, сплетались в клубок рук и ног, прижимались кожа к коже.

Выбор был очевиден.

Наверное, я думала, что мать со временем смирится с моим браком, примет его как данность. Мне казалось несправедливым, что она решила изображать из себя любящую родительницу именно сейчас.

Когда мне было почти четыре, на свет на семь недель раньше срока совершенно неожиданно для всех появилась моя младшая сестра Эмма. Ее немедленно забрали в реанимацию и поместили в кувез, а мать увезли в операционную, чтобы остановить неукротимое кровотечение. Несколько недель спустя они обе вернулись домой, но за этот месяц с небольшим все переменилось. С каждым днем мать все больше зацикливалась на здоровье младшей дочери: беспрерывно тревожилась, не замерзла ли она, не голодна ли, дышит ли. В результате я сблизилась с отцом – в те трудные дни, по мнению матери, что бы тот ни делал, все было не так, – она же присутствовала в моей жизни разве что чисто физически. Ей было не интересно ни рассказывать мне сказки на ночь, ни рассматривать мои первые школьные фотографии, ни вникать в перипетии моей детской жизни. После рождения Эммы она вообще утратила ко мне всякий интерес, так что теперь мне слабо верилось, чтобы сейчас, когда я стала взрослой, она вдруг воспылала ко мне материнскими чувствами.

Вскоре после моей свадьбы отец подал на развод и съехал из дома. Джуди, его секретарша и давняя любовница, годом ранее овдовела и теперь грозилась уйти от отца, если он не оформит их отношения официально. Угрозы матери всегда казались какими-то неубедительными; Джуди же, по-видимому, преуспела в этом искусстве несколько больше. Ни для кого из нас не стало неожиданностью, что отец выбрал ее.

Я думала, что, возможно, оставшись без мужа, мать потянется ко мне. С моей стороны это было очень наивно.

Мы с ней за какой-то год и двух слов не сказали друг другу. Помню, ожидала от нее звонка в свой день рождения – ведь мать связана с дочерью фактом ее рождения, по крайней мере, – но она так и не позвонила. Как не позвонила и после гибели Джонатана. Я гадала, придет ли она на похороны. Она не пришла. Я не сообщала ей, где и когда они состоятся, но все же думала – и в глубине души даже надеялась, – что она выяснит это у кого-то еще.

Но совершенно неожиданно через месяц с небольшим она вдруг начала слать мне имейлы, один-два в неделю, – ничего существенного, всякие новости о вещах или событиях, вдруг напомнивших ей обо мне: анонс об открытии мебельного магазина в ее районе, журнальную статью, трейлер к фильму, который она видела по телевизору и который, по ее мнению, мог мне понравиться.

В конце концов я ответила, что смотрела тот фильм и он показался мне скучным, – и между нами каким-то образом завязался неловкий диалог. В то время я была зла на нее, очень зла, слишком много оставалось между нами недоговоренного. И я начала ловить себя на том, что вставляю в свои сообщения эти маленькие порции правды, маленькие порции гнева, завуалированные в язвительных ремарках, высказанных вроде бы ни в чей конкретно адрес, резких выходах из переписки, а порой в долгих паузах между ответами. Гораздо проще было расковыривать эти старые раны, чем разбираться с огромным горем, душащим меня.

Я ненавидела ее. Ненавидела всей душой. А однажды вдруг поняла, что больше не испытываю ненависти. Она тоже потеряла мужчину, которого любила. А потом и нечто неизмеримо большее: разум и воспоминания. Наши жизни протекали в совершенно разных плоскостях, и тем не менее мы обе были надломлены, и каждая видела в зазубренных краях чужой трещины что-то свое, знакомое. После двадцати лет взаимного непонимания у нас наконец-то нашлось что-то общее.

Мало-помалу я обнаружила, что тоже способна стереть из памяти воспоминания о той давней драме; она была делом рук не этой пожилой женщины, этой матери, а другого человека, который навсегда остался в прошлом.

– Да, – произнесла я наконец. – Стэнли был совсем не похож на Джонатана.

– Ну, значит, туда ему и дорога, – подытожила она. – Ты так не считаешь?

– Да, пожалуй, – отозвалась я.

Я включила телевизор, и мы вместе посмотрели новости. Подросток погиб, получив удар ножом; уличные камеры видеонаблюдения запечатлели нападавшего, но опознать его по зернистому стоп-кадру было решительно невозможно. Дискредитировавший себя политик давал интервью прессе: вместо того чтобы принести извинения, он юлил перед журналистами, точно уж на сковородке, пытаясь оправдаться. Затем показали всхлипывающую молодую мать: лишенная социального пособия, она оказалась не в состоянии ни оплачивать ребенку ясли, чтобы выйти на работу, ни выйти на работу, чтобы оплачивать ясли. На наших лицах, меняющих выражение в унисон, поочередно отразились потрясение, презрение, сочувствие.

Наконец ведущий пожелал нам всего доброго, и я, взяв плащ и сумку, бесшумно выскользнула из комнаты, оставив мать дремать под бормотание телевизора. На экране уже шла заставка какой-то новой телевикторины.

Я рассказываю тебе про свою мать, чтобы ты понимала, какую роль она играла в этой истории. Это важно. Да, я ее ненавидела, но я ее простила. Помни об этом.

Глава седьмая

Идти на ужин к Марни и Чарльзу в следующую пятницу мне было не с кем, но я частенько приходила одна и с нетерпением ждала конца рабочей недели. Однако в середине дня Марни позвонила мне с предупреждением, что ужин сегодня не состоится, поскольку Чарльз решил сделать ей сюрприз и везет ее на выходные в Котсуолдс. Она звонила из машины, и я слышала в трубке шум автомобилей, проносившихся мимо по шоссе. Интересно, давно ли она узнала, что уезжает? И чего молчала? Наверняка он сообщил ей об этом заранее, как минимум за два-три часа, ведь у нее было время собраться и выехать из города с его вечными пробками и узенькими улочками, которые заставлены припаркованными по обочинам машинами и утыканы светофорами через каждые несколько сотен метров. Она могла бы позвонить мне и пораньше.

– И куда вы едете? – спросила я зачем-то, хотя ответ меня не слишком интересовал.

– В какой-то отель, – ответила она. В трубке раздалось шуршание, и я представила, как Марни поворачивается к Чарльзу, – наверняка тот сидел за рулем, по своему обыкновению единолично выбирая путь. – Как он называется? – спросила она.

Я слышала, как он что-то говорит, но отдельных слов разобрать не могла, все сливалось в одно сплошное бормотание; его голос эхом метался по железной коробке машины.

– Чарльз не помнит, – сказала Марни. – Но… – снова то же шуршание в трубке, – навигатор говорит, что туда еще два часа езды.

Я представила их рядышком: Марни, беззаботно сбросившую туфли на коврик и с ногами устроившуюся на пассажирском сиденье, и Чарльза в модной рубашке и теплом джемпере: он был из тех мужчин, которые любят водить машину, опустив стекло и выставив локоть в окошко, но при этом осеннюю прохладу не жаловал.

– Джейн! – прокричал Чарльз, будто бы издали. Потом последовало более тихое, даже вкрадчивое: – Она меня слышит?

– Слышу-слышу, – заверила я.

– Продолжай, – ответила Марни, но адресовано это было не мне. – Она говорит, что слышит.

– Джейн! – гаркнул он снова. – Могу я попросить тебя об одном одолжении? Я хотел бы, чтобы эта прекрасная женщина в грядущие выходные принадлежала только мне одному. Что скажешь? – вопросил он. – (Я прижала подушечку большого пальца к динамику, чтобы приглушить звук.) – Могу я рассчитывать на тебя? Это всего двое суток. Ты выдержишь, я в тебя верю.

Марни рассмеялась, вернее даже, по-девчачьи захихикала, поэтому я тоже засмеялась и прокричала в ответ:

– Без проблем! Она в полном твоем распоряжении!

Ну а что мне оставалось? Что еще я могла сказать? Я понимала, что это все означает.

– Но ты же придешь к нам на следующей неделе? – спросила Марни. – В то же время, что и всегда?

– Да, – ответила я. – В обычное время.

– Предупреди меня, если будет Стэнли, – сказала она.

– Его не будет, – отозвалась я.

– О, – оторопела она. – Вот как? Очень жаль.

Она была искренне удивлена, как часто бывают удивлены оптимисты, когда реальность идет вразрез с фантазиями. Марни всегда надеется, всегда предполагает, что следующий мужчина окажется тем самым, и совершенно напрасно, поскольку факты говорят об обратном. Ни один из моих поклонников, как она их называет, не появлялся у нее на ужинах больше раза или двух.

– В общем, если захочешь кого-нибудь привести, предупреди меня. – Марни нажала кнопку отбоя, и в трубке наступила тишина.

Я знала, что затеял Чарльз, и мне было страшно. Я сделала глубокий вдох, с шумом втягивая в себя воздух, потому что мою грудь словно опоясал тугой обруч, ребра содрогались от озноба, а горло то и дело перехватывало.

Ты уже в курсе насчет обручального кольца. Я считала, что оно спокойно лежит в ящике прикроватной тумбочки Чарльза; у меня не было никаких оснований предполагать, что это не так. Однако теперь я была совершенно уверена, что оно стремительно удаляется от Лондона, надежно упрятанное в кармане куртки, или в потайном отделении чемодана, или в бардачке сверкающей белой машины.

Лежа в постели в тот вечер, я представляла себе это кольцо. Вот оно, ждет своего часа в гостиничном номере, где-нибудь в ящике. У меня перед глазами стояла красная бархатная коробочка, а в ней – полоска золота с тремя ослепительными белыми бриллиантиками.

Я ненавидела одну мысль об этом. Ненавидела одну мысль о том, что она может выйти за него замуж.

В детстве у Марни были довольно сложные отношения с родителями: скорее рабочие, нежели родственные. Ее мать и отец были врачами, причем исключительно успешными каждый в своей области. Они постоянно находились в разъездах, так что Марни и ее старшего брата Эрика начали оставлять одних дома на несколько недель кряду, едва они научились самостоятельно добираться до школы и готовить себе еду. Родители появлялись в хорошие дни – на родительских собраниях и школьных концертах, – но в целом в жизни дочери практически не присутствовали. В плохие дни, в нормальные дни, в будни, из которых и состоит наша жизнь, рядом с ней не было никого.

До меня. Это была моя роль. Я любила ее безгранично, безоговорочно, беззаветно.

Чарльз считал, что он тоже может претендовать на эту роль. Но он ошибался. Потому что послать на чей-то столик в баре бутылку шампанского – не самоотверженность, а любовь к дешевым эффектам. Роскошная квартира – не проявление щедрости. Это бездумная расточительность. А дорогущее кольцо – символ вовсе не глубины чувств, а тупой самоуверенности, проявление чванства, приемлемого только для людей вроде Чарльза.

На кольцо я наткнулась в ящике его прикроватной тумбочки несколькими месяцами ранее.

Марни с Чарльзом на неделю уезжали в отпуск. Кажется, на Сейшелы или на Маврикий, точно не помню, – а у нас в Лондоне обещали в это время адскую жарищу. Марни переживала из-за цветов, которые развела на балконе: как они выдержат неделю на солнцепеке без дождей? Чарльз утверждал, что она волнуется из-за ерунды, ведь это всего лишь цветы, в конце концов всегда можно купить новые.

Я ела свой ужин, слушая их препирательства, и совершенно сознательно хранила молчание. Я покривила бы душой, если бы стала уверять, что их ссора не доставляла мне удовольствия, – видя, что Чарльз совершенно не понимает Марни, я испытывала некоторое злорадство, однако знала: вмешиваться бесполезно. И тем не менее у меня язык чесался сказать Чарльзу, что он ведет себя как полный придурок и, если эти цветы так важны для Марни, они должны быть важны и для него. Но я молчала.