По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

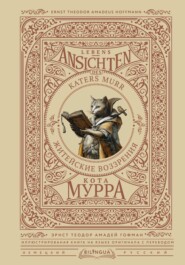

Рождественские сказки Гофмана. Щелкунчик и другие волшебные истории

Жанр

Год написания книги

2019

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Он прав, – вступился регистратор Геербранд, – этот архивариус, в самом деле, проклятый Саламандр. Он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки… Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот мне враг!

И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели.

– Регистратор, вы взбесились! – закричал рассерженный конректор. – Господин студиозус, господин студиозус, что вы такое опять затеяли?

– Ах, – сказал студент, – ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи.

– Что? Я – птица филин, завиваю тупеи?! – закричал конректор вне себя от гнева. – Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума!

– Но старуха еще сядет ему на шею! – воскликнул регистратор Геербранд.

– Да, старуха сильна, – вступился студент Ансельм, – несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша – скверная свекла. Но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям – ядовитым канальям, которыми она окружена.

– Это гнусная клевета! – воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. – Старая Лиза – мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее cousin germain[9 - Двоюродный брат (франц.)].

– Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнув жалким образом? – вопрошал регистратор Геербранд.

– Нет, нет! – кричал студент Ансельм. – Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза Серпентины!

– А кот их выцарапает! – воскликнула Вероника.

– Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех!.. – вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. – Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел.

С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкав, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.

Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом.

– Vivat[10 - Да живет (лат.).] Саламандр! Pereat[11 - Да погибнет (лат.).], pereat старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка со двора! Эван, эвоэ, Саламандр!

Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала на диван. Но вот отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.

– Доброго вечера, доброго вечера, – заскрипел забавный человечек. – Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа.

И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате. Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью. Но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста.

– Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг! – прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы.

Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно.

«Ей одной, – говорил он сам себе, – обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на mademoiselle Паульман и буду счастлив».

Когда он затем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках – герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенною ироническою усмешкою и спросил:

– Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?

– Ах, вам, конечно, попугай… – отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.

– Э, я и сам был в компании, – возразил архивариус, – разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, adieu, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-талер, так как вы до сих пор хорошо работали.

«Как это архивариус может плести такой вздор?» – сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее, он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и – о, небо! – большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурею, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом заклубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» – так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии – поднять руку или сделать движение. Ах! Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.

Вигилия десятая

Страдания студента Ансельма в склянке. – Счастливая жизнь ученика и писцов. – Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. – Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма.

Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию. В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма. Если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, – ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме. Но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О, Серпентина, Серпентина, спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облекли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины; гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я виноват в своем бедствии? Ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею, потерян для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный сладостный голос, милая Серпентина!» – так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокою острою скорбью. Вдруг совсем около него кто-то сказал: «Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти ламентации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух писцов.

– Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастия! – воскликнул он. Как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зеленую змею?

– Вы бредите, господин студиозус, – возразил один из учеников. – Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу. Нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, «Gaudeamus igitur…»[12 - «Будем же радоваться…» (лат.) – первые слова средневекового студенческого гимна.] – и благодушествуем.

– Они совершенно правы, – вступился писец, – я тоже вдоволь снабжен специес-талерами, так же как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того, чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.

– Но, любезнейшие господа, – сказал студент Ансельм, – разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?

Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка дальше!» – «Ах, – вздохнул студент, – они никогда не видали прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость. Но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и зашелестел по комнате голос Серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит, и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастия, а направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом:

– Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же под стекло! Говорила вперед: попадешь ты под стекло!

– Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! – сказал студент Ансельм. – Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе, гадкая свекла!

– Ого, – возразила старуха, – какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам, ты обжег мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком, и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе. Достать тебя сама я не могу, но моя кума, крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.

– Оставь меня, чертово детище! – закричал студент Ансельм, полный гнева. – Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупить. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе; я люблю и буду вечно любить одну только Серпентину. Я никогда не буду надворным советником, никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!

Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула:

– Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа!

Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай затрещал: «Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала:

– В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!

Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос Серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло. Резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.

– Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки – чертово наваждение! Эй, сюда, сюда! – так закричал он.

Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» – и захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли; но, когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» – закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос Серпентины воскликнул: «Спасен, спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов. Старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя, и когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал. Но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Гей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» – загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями метались кругом в жестокой схватке кот и попугай; но, наконец, попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок – под ним лежала гадкая свекла.

– Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг, – сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Линдгорсту черный волос.

– Хорошо, любезный, – отвечал архивариус, – а вот лежит и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленькую douceur[13 - Знак внимания (франц.).], шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом.

– Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель! – воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него.

Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал:

– Серпентина, Серпентина!

И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели.

– Регистратор, вы взбесились! – закричал рассерженный конректор. – Господин студиозус, господин студиозус, что вы такое опять затеяли?

– Ах, – сказал студент, – ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи.

– Что? Я – птица филин, завиваю тупеи?! – закричал конректор вне себя от гнева. – Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума!

– Но старуха еще сядет ему на шею! – воскликнул регистратор Геербранд.

– Да, старуха сильна, – вступился студент Ансельм, – несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша – скверная свекла. Но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям – ядовитым канальям, которыми она окружена.

– Это гнусная клевета! – воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. – Старая Лиза – мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее cousin germain[9 - Двоюродный брат (франц.)].

– Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнув жалким образом? – вопрошал регистратор Геербранд.

– Нет, нет! – кричал студент Ансельм. – Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза Серпентины!

– А кот их выцарапает! – воскликнула Вероника.

– Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех!.. – вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. – Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел.

С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкав, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.

Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом.

– Vivat[10 - Да живет (лат.).] Саламандр! Pereat[11 - Да погибнет (лат.).], pereat старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка со двора! Эван, эвоэ, Саламандр!

Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала на диван. Но вот отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.

– Доброго вечера, доброго вечера, – заскрипел забавный человечек. – Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа.

И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате. Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью. Но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста.

– Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг! – прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы.

Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно.

«Ей одной, – говорил он сам себе, – обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на mademoiselle Паульман и буду счастлив».

Когда он затем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках – герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенною ироническою усмешкою и спросил:

– Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?

– Ах, вам, конечно, попугай… – отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.

– Э, я и сам был в компании, – возразил архивариус, – разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, adieu, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-талер, так как вы до сих пор хорошо работали.

«Как это архивариус может плести такой вздор?» – сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее, он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и – о, небо! – большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурею, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом заклубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» – так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии – поднять руку или сделать движение. Ах! Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.

Вигилия десятая

Страдания студента Ансельма в склянке. – Счастливая жизнь ученика и писцов. – Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. – Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма.

Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию. В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма. Если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, – ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме. Но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О, Серпентина, Серпентина, спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облекли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины; гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я виноват в своем бедствии? Ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею, потерян для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный сладостный голос, милая Серпентина!» – так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокою острою скорбью. Вдруг совсем около него кто-то сказал: «Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти ламентации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух писцов.

– Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастия! – воскликнул он. Как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зеленую змею?

– Вы бредите, господин студиозус, – возразил один из учеников. – Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу. Нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, «Gaudeamus igitur…»[12 - «Будем же радоваться…» (лат.) – первые слова средневекового студенческого гимна.] – и благодушествуем.

– Они совершенно правы, – вступился писец, – я тоже вдоволь снабжен специес-талерами, так же как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того, чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.

– Но, любезнейшие господа, – сказал студент Ансельм, – разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?

Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка дальше!» – «Ах, – вздохнул студент, – они никогда не видали прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость. Но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и зашелестел по комнате голос Серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит, и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастия, а направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом:

– Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же под стекло! Говорила вперед: попадешь ты под стекло!

– Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! – сказал студент Ансельм. – Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе, гадкая свекла!

– Ого, – возразила старуха, – какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам, ты обжег мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком, и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе. Достать тебя сама я не могу, но моя кума, крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.

– Оставь меня, чертово детище! – закричал студент Ансельм, полный гнева. – Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупить. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе; я люблю и буду вечно любить одну только Серпентину. Я никогда не буду надворным советником, никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!

Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула:

– Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа!

Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай затрещал: «Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала:

– В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!

Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос Серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло. Резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.

– Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки – чертово наваждение! Эй, сюда, сюда! – так закричал он.

Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» – и захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли; но, когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» – закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос Серпентины воскликнул: «Спасен, спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов. Старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя, и когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал. Но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Гей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» – загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями метались кругом в жестокой схватке кот и попугай; но, наконец, попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок – под ним лежала гадкая свекла.

– Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг, – сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Линдгорсту черный волос.

– Хорошо, любезный, – отвечал архивариус, – а вот лежит и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленькую douceur[13 - Знак внимания (франц.).], шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом.

– Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель! – воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него.

Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал:

– Серпентина, Серпентина!