По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

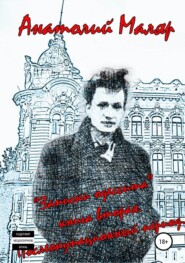

Додик, или История одесского жиголо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я кивнул в сторону Шуры, идущего домой развязной походкой. Дядя Боря поманил пацана пальцем.

– Ты говорил, что мой юный друг тебя обидел?

– Ну…

Дядя Боря мог бы сойти за директора кафе-мороженное или еще какого-то начальника, если бы не взгляд. В глазах его навсегда застыл холод мордовских лагерей.

– А как же именно он тебя обидел? – весьма учтиво поинтересовался он.

– А вам зачем? – Шура попытался брыкнуться…

– Да так… Любопытно, что за такая обида стоит пятерик. Может, я тоже захочу тебя обидеть? Недорого…

В общем, о долге больше никто не вспоминал, а пацаны перестали меня шпенять. Они стали мне «не то, чтобы корешами, а просто пряниками». По крайней мере, об этом Шуру очень вежливо попросил дядя Боря, и возражений не последовало….

Мне взяли репетитора, который принимал меня в своей квартире. А дома я упорно повторял уроки.

Что вам сказать? Весь двор таки был в полном восторге. Соседи ничего не знали о причине агрессии ко мне соучеников, но тоже почему-то стали ее проявлять. И даже дядя Миша сказал что-то вроде «я когда-то сделаю с него форшмак, если он не прекратит пиликать мене у ухо». Двор переживал эпоху полного единодушия, несмотря на возникавшие после распада СССР политические разногласия.

«Динь-динь пистончик»

Свой первый опыт интимной жизни я получил в четырнадцатилетнем возрасте. Ничего не предвещало столь знакового события в жизни каждого мужчины. Стояла знойная августовская одесская погода. С раскаленного бледно-голубого неба беспощадно жарило южное светло-желтое солнце, но к вечеру оно смилостивилось, слегка покраснело и опустилось за крыши соседних домов. Родители свалили к своим друзьям Петровым на день рожденья дяди Саши, а я вышел на балкон попилить скрипку смычком.

Меня звали тоже, но я не пошел. Дочку Петровых, Милу, мои старики почему-то считали для меня «удачной партией». Я кстати, до сих пор не понимаю, почему так называют жениха или невесту. Что в этом партийного? А если брать другое значение этого слова, то совсем бессмыслица получается. При чем тут большое количество однотипного товара?

Про Милу дядя Миша как-то высказался: «вот все говорят: «очень мило». А вы выдели ту Милу? У той Милы такой нос, что совсем даже не очень…» Ну, то такое.

Главное, что не о дочке Петровых грезил я в час ночной.

В нашей коммунальной квартире соседнюю комнату занимала семья Гринбергов. Муж работал в наладке. Так называлась контора при одном крупном НИИ, то есть ВНИПКИ. Что-то там всесоюзное, научное, проектно-конструкторское. Теперь институт переименовали по причине наличия отсутствия Союза. Но командировки все еще были, и в них почти постоянно пребывал отец семейства. Мать работала на какой-то интеллигентной должности, кажется библиотекарем. И имелась у них дочка, предмет моих тайных воздыханий, практически безнадежных, потому что родилась она на два года раньше меня. В общем, 16 ей было тогда.

Так вот, Маша эта вышла на балкон – он был справа от нашего, если смотреть на фасад. А от меня она, получается, слева оказалась. Вышла она как бы по делу – развешивать постиранное белье. Все жильцы «сохнули» свои шмутки на веревках, натянутых за балконами. А впечатление складывалось такое, будто Маша постирала все свои вещи кроме какой-то майки, обтягивавшей ее ладную фигуру. Потому что другой одежды не ней явно не было.

Что-то со мной случилось, да так неожиданно, что смычок стал непослушно елозить по струнам. Мне стало жарко. Черт, не то слово. Меня сначала бил озноб, а потом вдруг запекло где-то в груди. Я, наконец, понял причину юношеской тоски, внезапно находящей на меня порой. В общем, пришло осознание желания. Но это все – слова, от которых веет пафосом. Ничего они на самом деле не выражают. А в реальной жизни все это брожение молодых соков описываются русскими идиомами, которые я не стану приводить – они считаются непристойными.

По случаю знойной погоды я был одет в шорты и майку. Это тропическое облачение не могло скрыть непроизвольного движения, возникшего в результате эмоционального возбуждения. Я смутился, тем более что Маша все заметила. Взгляд у нее был цепким. Ретировавшись сквозь тюлевую занавеску в прохладную тень комнаты, я присел на диван, и, не зная, что делать, нервно выбивал какой-то экзотический ритм ногой. Через несколько секунд в дверь постучали. Я открыл, и тут же Маша втолкнула меня в комнату, обхватив руками и впившись своими губами в мои.

Что было дальше, я помню плохо. Какое-то сопение, скрип пружин, восторженное чувство, напоминающее ощущение, будто долго терпел, и наконец, помочился. Возможно, я оказался слишком быстрым, но Маша никак не выразила своей досады. У нее, в отличие от меня, уже имелся опыт таких отношений, может и небогатый, но он был.

Я, конечно, отчаянно влюбился. Дальнейшая жизнь без Маши представлялась мне пресной, бессмысленной и пустой. Мне, как всякому юному романтику, казалось, что я нашел свое счастье, единственное, неповторимое и бесконечное. А Маша мыслила более практическими категориями, что свойственно, вероятно, большинству женщин. По крайней мере, последующий жизненный опыт привел меня к такому выводу.

Ни о какой свадьбе речи и идти не могло. Я еще не достиг совершеннолетия, перспективы имел весьма смутные, к тому же наши семьи, соседствуя в коммуналке, пребывали в состоянии перманентного конфликта. Не как Монтекки с Капулетти, но некоторое сходство наблюдалось.

Но главная преграда была даже не в возрасте и достатке. Гринберги собирались отчалить в Германию на ПМЖ. Тогда уезжали многие, вот и родители Маши посчитали, что в «нормальной стране» им, а главное, дочке, будет лучше.

Оформление документов на выезд длилось год. Все это время мы тайно урывали когда час, когда два на «динь-динь-пистончик» (Машино выражение). Всё когда-то заканчивается. Настал и неизбежный час прощания.

Любовь моя плакала, чем очень удивила своих родителей, ничего не подозревавших. Но мысли ее уже были далеко, в «нормальной стране» с богатыми немецкими женихами, мерседесами, микроволновыми печками, супермаркетным изобилием и прочими атрибутами свободного мира. Меня, кстати, туда почему-то никогда не тянуло. И дело не в каком-то там патриотизме. Где-то в глубине души я понимал, что не то что в другой стране, а даже в другом городе я всегда и для всех буду чужим. Или любой другой город для меня останется навсегда чужим. Тьфу, черт, я запутался. Но вы меня поняли?

Мне хотелось верить, что Маша искренне переживает разлуку – так было легче переносить расставание. Она обещала, что как только сможет, тут же приедет, и, наверное, заберет меня с собой. Мы станем европейцами, будем жить вместе, ездить по Парижам и Венециям, и вообще… Я и верил, и не верил. А потом, когда дверь, наконец, хлопнула в последний раз, я решил все забыть.

В Париже я через несколько лет побывал. Особого впечатления Вечный город на меня не произвел. Я ожидал большего.

На воле

Это решение зрело долго. В какой-то момент пришло понимание безысходности жизни в родительском доме. Ни шагу я не мог сделать без маминого разрешения. Кстати, это и папы касалось, но он уже давно привык к своему подчиненному положению, и не страдал от отсутствия свободы.

Мое объявление о намерении жить самостоятельно произвело эффект разорвавшейся вдруг на кухне небольшой водородной бомбы.

Разница между еврейской мамой и террористом, как написал мне один одноклассник, эмигрировавший в Израиль, в том, что с шахидами переговоры все же при некоторых обстоятельствах возможны.

Я уже учился в институте и чувствовал себя очень взрослым. Мне исполнилось семнадцать лет. Сравнение моего быта с жизнью ребят, обитавших в общаге, навевало грустные раздумья. Все проходило мимо: гулянки, веселые сборища, особое студенческое братство, хулиганские выходки, остававшиеся безнаказанными по причине редкостной находчивости наших остолопов… Все эти прелести воли волновали мое воображение. Мне хотелось есть их ложкой, хлебать из миски через край, наслаждаться и пресыщаться ими.

Мама или не понимала этого, или понимала меня слишком хорошо. Чем старше становлюсь, тем больше склоняюсь ко второму варианту.

Естественно, начался «фырвырк». Сначала полетели «слова, горячие как пули». Потом в ход пошло рукоприкладство. Для начала по наглой морде получил я. Удар сопровождался словесным выражением, которое можно было бы считать проявлением антисемитизма, если бы мама сама не была еврейкой.

Сидевшие мирно на кухне папа и дядя Миша быстро перешили из разряда свидетелей конфликта в число его участников, а вскоре и пострадавших в нем. Если бы я наперед знал все последствия опрометчивого высказывания своих желаний, то просто сбежал бы из дому. В конце концов, так и пришлось сделать.

Разумеется, мне как одесситу койка в общежитии не полагалась. Я приплелся туда, рассказал приятелям о произошедшем, и меня пока приткнули на место Игоря Котенко, уехавшего домой, в Бельцы, за жрачкой. Еще он травы молдавской обещал привезти. Так мне сказали, а я еще удивился, на кой черт им нужна газонная зелень. Может, они так петрушку-укроп называют? И в Молдавии цветущей она какая-то особая? Друзья посмеялись моей домашней наивности и предложили «кинуть кости» пока на койку Игоря. А там посмотрим.

Меня смущало одно небольшое, но веское затруднение – почти полное отсутствие денег. Подсчет активов был коротким. Весь список состоял из одной строки. Лишь верную скрипку я успел схватить в момент побега.

Первой мыслью было взять инструмент и встать с ним в переходе возле вокзала. Я отверг этот метод, и не потому, что стеснялся. Опасение вызывало обилие прохожих неподалеку от Привоза. Среди них запросто могли оказаться знакомые. Они доложили бы маме, а тогда все предыдущие инциденты показались бы просто ласковыми шлепками по мягкой детской попке.

«Думай, Додик, думай Давид» – сказал я сам себе. Но мысли не шли, и я пошел прогуляться. К тому времени на город сквозь кружева листвы уже опустились вечерние сумерки. Не знаю почему, но ноги сами понесли меня на Пушкинскую. Мне всегда нравилась эта тенистая улица.

Не доходя полквартала до дома, в котором, если верить мемориальной табличке, жил поэт «в Одессе пыльной», я оказался у здания филармонии. В детстве, бывало, мама водила меня сюда на концерты классической музыки. Завернув за угол, я хотел полюбоваться на звезды, нарисованные флуоресцентной краской под сводом главного входа, и увидел двух девушек и трех пацанов примерно моего возраста, что-то оживленно обсуждавших с невесёлыми лицами.

Я не страдаю излишним любопытством, но разговор шел на повышенных тонах, и отдельные слова до меня долетали. Даже эта отрывочная информация давала возможность понять суть проблемы, возникшей перед этими молодыми людьми.

Во-первых, они были лабухами. Многие выражения в их речи были характерны именно для профессии музыкантов, работающих по найму.

Во-вторых, один из членов их коллектива, а именно скрипач, попал в аварию, сломал руку, а без него заработки затрудняются.

В-третьих, вопрос нужно решать срочно.

Ребята понравились мне сразу, с первого взгляда. От них веяло какой-то вольной независимостью, то есть тем, к чему я стремился всей душой. Они вели себя так, как им хотелось. Фирменные шмутки ладно сидели на них с легкой небрежностью. Чувствовалось, что вещи им покупали не мамы – они сами выбирали, в чем им удобно и приятно будет ходить. Несомненно, деньжата у этих девчонок и пацанов водились, и источником служили отнюдь не родительские карманы.

Тогда я подумал, что мне повезло. Сегодня мои взгляды изменились. Просто случилось то, что должно было произойти. Нельзя считать своей удачей чью-то сломанную руку. К тому же ничего случайного в мире не бывает. Но в тот момент мне было не до философии.

Отчаяние – мать решимости. А подошел к ребятам и поздоровался. Один из парней мне тут же ответил, что сигарет у него нет. Я ответил, что у меня их тоже нет, потому что я не курю. Тогда другой протянул мне пятерку, предложив выпить пива. Он очень удивился, узнав, что я не пью.

Заинтригованные, музыканты посмотрели на меня.

– Чем же ты тогда занимаешься на досуге? – спросил самый высокий парень.

– На скрипке поигрываю вечерами… – как можно спокойнее ответил я.