По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

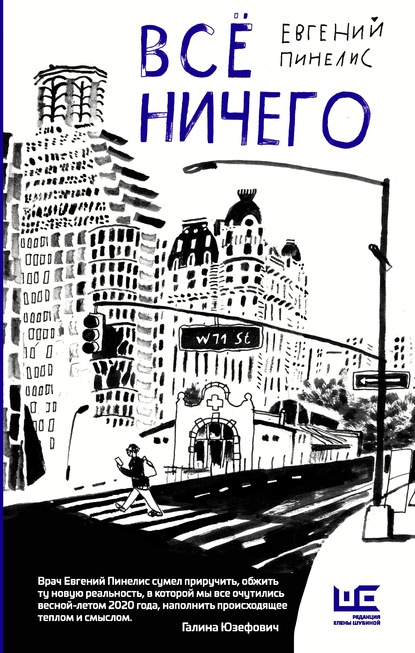

Всё ничего

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Хорошо ли это, я не знал – никто у нас перцентилями не измерял результаты экзаменов, – но 96 звучало довольно солидно. Следующий экзамен был много проще, сдался без боя на 98, и пришел черед экзамена по клиническому искусству. Очень странное мероприятие, где нужно было провести осмотр актера-пациента, изобрести набор диагнозов и план лечения. И так восемь раз по двадцать пять минут. Готовился я к нему с другом, который изображал пациентов и, будучи прекрасным врачом, с удовольствием развлекался. Например, превращаясь в паркинсоника, он отвечал на вопросы невероятно медленно и не давал возможности закончить в положенные пятнадцать минут (десять оставляли на записи), а на попытки поторопить изображал типичное для паркинсоника раздражение и медленно и без мимики бранился.

Мне, конечно, грех ругать американскую систему медицинской сертификации. Отдел мозга, ответственный за тесты с возможностью выбора ответа, у меня явно развит неплохо, но порой даже ему не удается следовать за извилистым ходом мысли создателей вопросов. Обычно я схватываю идею вопроса, нахожу фразу, позволяющую мне раскрутить заданную ситуацию до диагноза. Как только я понимал диагноз, к нему с радостью вспоминались патофизиология, лечение, интересные факты о нужной болезни. Но иногда хотелось отчаянно закричать и выкинуть монитор в окно. Вот, например, был такой вопрос.

Женщине с плохой наследственностью по поводу тромбоэмболической болезни надо выбрать контрацептив. Потом следует длинный рассказ о неприятностях многочисленных ее родственников с тромбами в разных частях тела и заканчивается сообщением о том, что сама пациентка здорова, хотя и полновата. Последняя фраза задачи: пациентка наотрез отказывается от медной внутриматочной спирали в качестве контрацепции. Дальше варианты ответов. Мучительно соображаю и наконец выбираю комбинацию таблеток с самым низким содержанием эстрогена, так как нас с воображаемой пациенткой больше всего волнуют потенциальные тромбоэмболические осложнения. Компьютер зажигается тревожным красным светом. Правильный ответ: не медная внутриматочная спираль. Создатели этого произведения вопросительного искусства посчитали, что на основании данного мне описания я должен был сообразить, что пациентка имеет давний устоявшийся антагонизм к меди, а вот спирали ее совсем не смущают. Видимо, моего английского для таких тонкостей недостаточно.

Сданные экзамены означают поиск резидентуры. Пора подавать заявки, писать личное заявление, находить рекомендации настоящих американских врачей. Личное заявление – страшный документ, где я должен был объяснить, почему я хочу быть врачом, каковы мои планы на будущее и почему я хочу стать резидентом именно в этом госпитале. Этот документ невозможно написать хорошо. В лучшем случае он не повредит карьере. Однажды мой приятель-онколог рассказывал, как читал личное заявление одного неплохого по многим параметрам кандидата. Документ начинался словами: «Почему, о почему в мире так много раковых опухолей?» На собеседование кандидата не позвали. В моем личном заявлении были в основном банальности: семья врачей, призвание, тернистый путь от лаборанта на самый верх.

Меня пригласили на несколько собеседований. На первом же предложили контракт. Я этого предложения не принял, сказав, что готовлюсь испытать свои шансы в мэтче. «О'кей, – сказал заведующий резидентурой, – мы тебя внесем в мэтч-лист». Мэтч – еще одно изобретение американской системы медицинского образования. Резидентские программы расставляют по порядку понравившихся им кандидатов, а кандидаты – их. Мудрый компьютерный алгоритм сопоставляет списки и находит совпадения, практически заключая брак на небесах между резидентом и программой. За изобретение мэтча Элвин Рот получил Нобелевскую премию по экономике (и множество нехороших слов в свой адрес от будущих резидентов). После данного мне обещания я решил, что резидентура у меня в кармане, и спокойно ходил на другие собеседования, задрав нос. Я отверг еще один контракт в больнице поменьше. Из Филадельфийского университета мне прислали хвалебное, переполненное восторженными эпитетами в мой адрес письмо, которое моя мама могла бы смело поместить у нас дома в Москве на мой «алтарь». Есть в моей бывшей комнате странная тумбочка, куда мама поставила множество моих фотографий с неестественными улыбками. Во время частых родительских отъездов задержавшиеся на ночь или пару недель друзья раздраженно говорили, что видеть этот кошмар с похмелья очень неприятно.

В день мэтча я спокойно развлекался со своими пробирками. Я сообщил Роберту, что в 11:55 мне надо быть у компьютераа, чтобы ровно в полдень узнать, где проведу следующие три года. На первое место я поставил больницу в Лонг-Айленде, на второе – Филадельфию с хвалебным письмом. Потом шли вашингтонские и балтиморские медицинские учреждения. В полдень я обновил страницу и узнал, что никуда не попал. Я?! С моими баллами?! С двумя контрактами в кармане и письмом, наполненным дифирамбами, не попал никуда?! Это был шок. Как всегда, когда что-то не складывалось, я позвонил брату. «Всё ничего», – сказал он. Оказалось, что на мэтче ничего не заканчивается. Начинается послемэтчевая чехарда[20 - Scramble.]: программы с пустыми позициями ловят резидентов, которые никуда не попали, – и наоборот. Проглотив без труда гордость, я написал в маленькую балтиморскую больницу, где до этого гордо отказался от контракта. «Как хорошо, что вы написали, – пришел вежливый и спокойный ответ через час, – у нас как раз не нашлось кандидата на одно место. Давайте встретимся послезавтра».

2006–2012

Резидентура

Сказать, что я начал резидентуру неподготовленным – не сказать ничего. Пациента я не трогал со времен института. Был интерном обычного отделения, продолжал ротацией[21 - Резидентура разбивается на три года четырехнедельных ротаций в разных отделениях и клиниках.] по выбору, а потом меня должны были направить на работу в блок интенсивной терапии. В первый же день я понял одну страшную штуку: пациенты совершенно не готовились к медицинским экзаменам и не представляют, как должны вести себя их болезни и они сами в качестве носителей! Также среднестатистический американский пациент накапливает с годами огромный запас болячек и лекарств к ним. Ну и в отличие от экзаменационных пациентов настоящие обладают характером. Зачастую довольно скверным. Я так и не понял, где все эти идеальные комбинации классических симптомов и данных физикального осмотра[22 - Комплекс диагностических мероприятий у постели больного.], описанных докторами Блейлоком, Ослером, Ридом.

Мои первые пациенты меня очень сильно удивили. Как и вся система. Нас, резидентов первого года, поначалу щадили. И мне повезло. Я попал в небольшую больницу на окраине города, как в старом одноименном чешском сериале. Мне дали всего трех пациентов, два из которых были готовы к выписке. Неприятностью было только то, что я в первый же день дежурил и мне предстояло провести в больнице тридцать часов и получить до семи новых пациентов. Но пока что их было всего лишь трое. Старший резидент сказал, что пациентку номер один надо выписать сразу, а c другим подождать до окончания исследования сердца. В отсутствии причин для продолжения госпитализации, что должно было подтвердить это исследование, он почему-то не сомневался.

– С чем она поступила? – спросил я о первой пациентке.

– Не знаю. У нее серповидноклеточная анемия. Она поступила, потому что ей было больно.

Я вспомнил всё, что знал об этой достаточно распространенной болезни. Чего-то, что могло болеть, в характерной симптоматике было предостаточно. Например, мог произойти вазооклюзивный криз[23 - Набор симптомов при закупорке мелких сосудов.]. Или гемолитический[24 - Осложнение болезни, связанное с массивным разрушением красных кровяных телец.]. Или асептические некрозы[25 - Нарушение кровотока, ведущее к повреждению костных структур и переломам.]. Или инфаркты внутренних органов. Очевидной причины наличия болей у моей личной серповидноклеточной пациентки не было. Я прочитал историю болезни: анализы были в порядке, никаких радиологических исследований ей не делали, из лекарств она получала внутривенно морфин, таблетки оксикодона и парацетамол. Я решил, что должен ее осмотреть и разобраться, что же у нее всё-таки болит и почему. В палате меня встретила уже одетая для отправки на свободу раздраженная женщина лет сорока.

– Когда уже меня выпишут? И сколько оксикодона вы мне собираетесь дать? Учтите, моя доза дома пять миллиграммов, но я чувствую, что она должна быть выше!

– А что у вас болит? – осведомился я, немного растерявшись от такого напора. Я планировал предложить ей купить парацетамол без рецепта в любой аптеке.

– Всё, – спокойно ответила женщина. Заметив мой удивленный взгляд, она добавила: – Ну суставы. И живот. В груди еще.

В голове у меня раздался тревожный звонок. Во врачебной среде постоянно обсуждались судебные случаи, связанные с медициной. Пациенты, а чаще пациентки с болью в груди, нетипичной для инфаркта, внезапно от него умирали, ломая карьеры выписавших их без надлежащего обследования самоуверенных врачей. Моя пациентка явно никуда не торопилась. Расспросив ее поподробнее, я узнал, что боль у нее началась только что. Нет, болит не при дыхании и не в связи с физической нагрузкой. Но больно. Я был уверен, что знаю, что должен сделать. Сообщив ей, что с выпиской придется подождать, я побежал искать своего резидента. Пациентка искренне обрадовалась возможности отложить расставание с больницей. Она потребовала у медсестры очередную дозу морфина и ехидно сообщила той, что выписываться она по распоряжению доктора никуда не собирается. Сбивчиво я рассказал резиденту о своих успехах. Но он почему-то выругался и закатил глаза.

Эта пациентка поступает в среднем раз в месяц. Жалуется, что всё болит и обычная доза оксикодона не помогает. Приходит она в приемное отделение в самое тяжелое время дня или ночи, а там, чтобы не возиться, переводят к нам. Иногда ее удается подкупить и отправить домой сразу, но чаще всего она проводит в больнице несколько дней с «болями». Если она наконец соглашается выписаться, надо спешить и давать ей всё, что угодно, лишь бы ушла. Теперь ты неизвестно насколько ее задержал. Придется проводить диагностику боли в груди. Аттендинг[26 - Наблюдающий за резидентами лицензированный врач.] не согласится ее без этого выписать. Защитная медицина.

Резидент оказался прав. Защитная медицина – основной способ врачебной практики в Америке, предполагающий исключение даже минимальной вероятности смертельного заболевания. Это приводит к лишним исследованиям для исключения патологии, которой нет, и обходится очень дорого. Только на следующий день, после идеальной электрокардиограммы и серии нормальных биохимических анализов, моя вздорная пациентка согласилась отправиться восвояси с запасом обезболивающих, способных свалить роту солдат.

Тогда я очень удивился. Но буквально через неделю уже знал нескольких из этих постоянных «больных». Это были пациенты с какими-то расплывчатыми симптомами болей в спине, но с нормальными анализами и рентгеновскими снимками, томограммами – как компьютерной, так и магнитно-резонансной. Люди со старыми травмами, которые всё время на что-то жаловались и требовали повышенных доз морфина и его аналогов. Все эти пациенты никуда не торопились, располагались в больнице с удовольствием и не забывали выяснить, как часто им могут давать дозу обезболивающего «по необходимости». Чаще всего они старались не мешать. Но и выписать их было нелегко. Всё это казалось мне невероятно загадочным.

Моим следующим пациентом был опять же готовый к выписке мужчина с болью в груди. На ту женщину я потратил несколько часов, превратив и ее в пациентку с болью в груди. У мужчины была обычная первичная боль в груди и некоторые факторы риска коронарной болезни. В этой ситуации выписка оказалась намного проще, все обследования были сделаны, анализы получены, и боль признали небольшим воспалением в области, где, по неудачному стечению обстоятельств, оказалось сердце. Как и предсказывал резидент, утреннее обследование ничего не изменило в планах на выписку у этого пациента. Диагностика костохондрита[27 - Воспаление хряща, соединяющего ребра с грудиной.] заняла больше суток и стоила много тысяч долларов – на лабораторные тесты, пребывание в больнице и дорогущий стресс-тест, во время которого пациента заставили бегать с электродами на груди, проверяя, не связаны ли неведомым науке образом хрящи в области грудной клетки с сердцем. В приемном отделении пациенту еще и сделали компьютерную томограмму, исключив тромбоэмболию легочной артерии. Я озадачился еще больше. Потом привык, автоматически назначая весь набор медицинских исследований, чтобы обезопасить ответственного за резидентов врача от судебного преследования.

Третьим пациентом был симпатичный старичок девяноста трех лет с прогрессирующей деменцией и одышкой. В больнице он был довольно давно, качаясь на качелях, на одном конце которых был диуретик, помогавший его одышке, но приводивший к почечной недостаточности. Почечную недостаточность лечили остановкой диуретиков и осторожным вливанием жидкости, что вело обратно к одышке. Выписать этого пациента не было никакой возможности. Как я быстро понял, сделать это было очень важно, и все старались ускорить процесс. Резидент одним красивым предложением объяснил мне довольно очевидный, но, по причине моей неопытности, слишком расплывчато сформулированный мною факт. Несчастный старичок с практически неработающим аортальным клапаном находится на финише своего жизненного пути и чем-то помочь ему, к сожалению, невозможно, а потому надо убедить семью отправить его в хоспис. Мы встретились с семьей, провели полтора часа в разговорах, и они согласились на хоспис. Результат этой встречи, как ни странно, оказался главной моей радостью того несколько сумбурного и полного сюрпризов первого дня. Вместо качелей с лекарствами, ведущими к осложнениям, лечение которых требовало нового лекарства и вызывало новые осложнения, пациент отправлялся домой с медсестрой и кислородным баллоном. Наконец-то я ощутил что-то похожее на победу, хотя моей заслуги в этом было и немного.

О первом дежурстве вспоминать не хочется. Да и не получается. Утром следующего дня вместо старичка, ждавшего кислородный баллон, и серповидноклеточной пациентки у меня было шесть совершенно не поддающихся анализу пациентов. Ночной резидент, убедившись, что умирать никто из этих пациентов в ближайший час не планирует, убежал домой, оставив меня одного с разрывающимся пейджером и абсолютным непониманием дальнейших действий. После суток работы предстояло пережить обучающий обход с ведущим врачом и претворить в жизнь планы лечения для моей стремительно выросшей группы больных. Зато я смог впервые увидеть старших в деле и поразиться тому, с каким изяществом они извлекают из моря данных нужную для понимания болезни информацию и формируют план действий, объясняя попутно патофизиологию процесса.

Интенсивная терапия

Как-то недавно я бродил по интернету и наткнулся на набор картинок на тему «персонажи из “Гарри Поттера” и кем бы они были в медицине». Интенсивисты были представлены в образе Алистера Муди[28 - В русском переводе – Аластор «Грозный глаз» Грюм.], брюзгливого одноглазого борца с Пожирателями смерти их же методами. «Гарри Поттера» я обожаю. Однажды на институтской пьянке со стандартными песнопениями, ненадоедающими «Ты меня уважаешь» от малознакомых людей и неизвестно откуда взявшимися и куда исчезнувшими девушками я нашел первую часть «Гарри Поттера» и провел ночь с книжкой в комнате младшего брата хозяина квартиры, сгорбившись на верхней полке двухъярусной кровати. Естественно, каждой последующей части «Гарри Поттера» я ожидал с трепетом. Алистер Муди, прелестный персонаж, появившийся впервые в четвертой части, был моим любимцем, а любое его предстоящее появление – праздником.

Но когда я только начал работать в больнице, в июле 2006-го, я был юн и интерн. Верил во всё лучшее против всего худшего, хотел стать эндокринологом или, нахудой конец, ревматологом. Хотел я этого так сильно, что провел июль того года в клинике безжалостного трудоголика-эндокринолога доктора Мёрси[29 - Жалость (англ.).] (вот уж говорящая фамилия), сатанея от осмотра сто тридцать шестой ко вторнику стопы на предмет её диабетичности, сердясь на маму-лора, вылечившую мой хронический насморк до наступления атрофии обоняния, а не после, и чертя графики контроля глюкозы для пациентов, многим из которых было интересно узнать, когда же уже наконец изобретут что-то, чтобы можно было есть вообще всё и без последствий. Хотя, глядя в прошлое, признаю, что наблюдать, как высокий сухой и жилистый доктор Мёрси рявкает «Бред!» на кокетливо хихикающую тётеньку с неизменными: «Ой, кушаю я мало, молоко и яички, а всё не худею, это метаболизм такой», было забавно. Ревматология с доктором Хофманом была поинтереснее, но в те времена, когда лечение антителами только появилось, большинство пациентов представляли кушингоидные[30 - Синдром Кушинга – характерные изменения на фоне терапии стероидными препаратами.] страдальцы, у которых состояние улучшилось на стероидах, и не менее кушингоидные страдальцы, у которых оно не изменилось.

А уже в августе меня сослали в интенсивную терапию. Избежать этой участи было невозможно, и в шесть утра я уже заполнял жуткие, на первый взгляд, дневники-шаблоны, испещренные таинственными аббревиатурами и разветвленными схемами. Например, загадочная CO, а потом стрелки, ведущие к еще более непонятным «Фик» и «термодилюция». Терпеливый резидент, заметив мой ужас, посоветовал заполнить, что смогу, так как в августе никто, включая пациентов, ничего хорошего от интернов не ожидает. Добавив не менее загадочное, чем фикова термодилюция[31 - Метод Фика и термодилюция – способы определения сердечного выброса (Cardiac Output (CO)).]: «Радуйся, что сегодня Шварц, а не Чатам», резидент убежал успокаивать других растревоженных интернов. Гораздо менее терпеливая медсестра попросила меня поменять назначение: «20 миллиэквивалентов хлорида калия быстрое введение немедленно» на то же самое, но в течение двух часов. На мое блеяние: «У пациента ведь калий 2.6, джей-волны на ЭКГ» и прочие несуразности она отрезала, что не собирается становиться убийцей просто потому, что август, и, сказав, чтобы я не вздумал называть ее Донной, а исключительно миссис Льюис, ушла кричать на других только что успокоенных резидентом интернов. Я, тщательно вымарав и переписав убийственное назначение калия, нашел дружелюбного человека в лице секретарши и выяснил, что Митчел Шварц, как и доктор Чатам (у нее было имя, но произносить его боялись все, включая, подозреваю, ее мужа и детей), – ведущий интенсивист и что Митч – невозможный душка. О CO, Фика и прочей термодилюции четкого мнения у нее не было, но тот же вездесущий резидент сказал забыть об этих незначительных мелочах, а план лечения списать со вчерашнего, так как в интенсивной терапии всё равно всё меняется по многу раз за день. Я знаю многих врачей, которые на этом совете закончили обучение в резидентуре и неплохо устроились.

Наконец появился Шварц. Ненамного более длинный, чем широкий, с блестящей лысиной, в которой отражались флуоресцентные лампы БИТа и лица более высоких резидентов, он с поразительной для его комплекции скоростью обскакал реанимацию, на ходу диктуя назначения с трудом поспевающему за ним резиденту, и приступил к обучающему обходу. Тут-то, собственно, и началась моя карьера. Пациент этот был не мой, теоретически я мог уйти в свои мысли и ждать вызова на эшафот через пару коек, но что-то в воздухе искрило, температура поднималась, тревожно мерцали экраны мониторов, на ЭКГ пациента появились экстрасистолы[32 - Внеочередное сердечное сокращение.]. Я прислушался. Старина Митчел, с которым я познакомился четырнадцать минут назад, но которого уже обожал, говорил о септическом шоке.

Это был 2006 год, мир наполняла надежда: мол, с чем с чем, а с сепсисом мы скоро разберемся окончательно. Шварц рассказывал о докторе Риверсе и его ранней целенаправленной терапии, поминал всуе центральное венозное давление[33 - Гемодинамический показатель. Давление, измеряемое в верхней полой вене, впадающей в правые отделы сердца.], давление при окклюзии легочных капилляров[34 - Гемодинамический показатель. Давление в левом предсердии, измеряемое прерыванием кровотока в легочной артерии.], насыщение кислородом в легочной артерии. Всё это казалось прекрасной, хотя и не очень понятной, музыкой, вроде норвежского блэк-метала. Шварц рассказал о зигрисе, как это лекарство ценой 100 долларов в час за 96 часов улучшает прогноз септического шока на 10 %. В конце Шварц попросил миссис Льюис, которая совсем не обиделась на него за «Донну», принести Это. С торжественной музыкой она привезла аппарат, который доктор Шварц прорекламировал как запатентованную лично Риверсом машину для измерения насыщения кислородом крови в верхней полой вене. Машину подключили к центральной линии, доктор Шварц быстро оттараторил принципы доставки и потребления кислорода, но мне уже было всё равно, я влюбился. Даже не удивился, что некто патентует аппарат, а потом выдает исследование, этот аппарат фактически навязывающее.

Интенсивисты у нас менялись еженедельно. Я познакомился с доктором Гознелом, флегматиком с сардоническим чувством юмора. «Да, конечно, я помню эту семидесятивосьмилетнюю пациентку из дома престарелых с сепсисом и почечной недостаточностью. Никогда такого не видел». От него, помимо умения быть спокойным в любых ситуациях, я научился, что калий у пациента с пульсом 70 и частотой на мониторе 140, скорее всего, выше 7, так как амплитуда T– и R-зубцов сравнивается и монитор перестает их различать. Фокус, который до сих пор поражает всех резидентов и феллоу первого года.

Что сказать о докторе Чатам? Она наводила ужас на всех резидентов. Высокая дама в очень элегантном наряде и с явно не поддельными бриллиантами на ушах, шее и пальцах. Прическу ее можно было описать цитатой еще одного интенсивиста, с которым я познакомился позже: «Дорого!». На самом деле, учила Чатам совершенно замечательно и, если резидент ей нравился, она многое позволяла делать самому. Очень важно было не оказываться в ее черном списке, что мне, к счастью, удалось. Как-то ее собака заболела редкой даже для людей тромбогенной тромбоцитопенической пурпурой. Собаку госпитализировали в БИТ университета Пенсильвании. Было и такое чудо при их ветеринарном колледже. Мы хихикали, представляя, как Чатам ругается на собачкиного интенсивиста за то, что тот не назначил 0,23-процентный раствор хлорида натрия с 75 миллиэквивалентами бикарбоната со скоростью введения 0,028 миллилитра на килограмм во время полной луны. Собака, кстати, выжила.

Последний интенсивист в этой группе, доктор Сориано – крохотная филиппинская женщина. При росте метр пятьдесят и весе килограммов сорок пять она была невероятно мощным врачом. Умнейшая, неутомимая и преисполненная сострадания к пациентам. В БИТе была специальная подставка, использовавшаяся ею для процедур, так как ни одна койка не опускалась достаточно низко. В какой-то момент она забеременела близнецами и продолжала работать до середины девятого месяца беременности. Интубации[35 - Процедура введения трубки в трахею для подключения пациента к вентилятору.], проводимые ею в третьем семестре, выглядели совершенно сюрреалистично. Доктор Сориано никак не могла произнести мое имя. Я довольно быстро понял: что-то, начинающееся с гласной и с буквами «н» и «г», вероятнее всего, я. Варианты произношения моего имени в Америке были разные. От Юджина я категорически отказывался, а потому возникали и Афгани, и Эвджен, и Эвенги, но Сориано произносила что-то другое. Разговаривала она очень быстро, так что я не всегда понимал, что она говорит, но угадывал, что обращаются ко мне, и послушно отзывался. Только незадолго до своего выпуска старший резидент Арвинд осмелился спросить:

– Доктор Сориано, почему вы называете его «Нью Гини»?[36 - Новая Гвинея (New Guinea).]

– Откуда я знаю, почему его так зовут? Может, его там зачали, – недовольно ответила она.

Теорию доктора Риверса развенчали лет через десять с помощью издевательского исследования, доказывающего, что его подход со сложным многоступенчатым протоколом и лечением септического шока ничем не отличается от подхода любого другого врача. Но приличное количество машинок, которые так любил чудесный доктор Шварц, ушлый доктор Риверс всё же продал. Зигрис доказал свою бесполезность ровно через четыре дня после обеда, который принесла нам симпатичная представительница фармкомпании, его продающей. Но меня уже было не остановить. В какой еще специальности есть такие смешные и безумные люди?! Мне очень повезло. Большинству не удается найти своего призвания всю резидентуру, а я уже в августе первого года знал, что хочу только в интенсивную терапию. По традиции чаще всего эту специальность совмещали с пульмонологией, так что я полюбил заодно и легкие в их здоровье и болезни.

В 2007-м я начал искать феллоушип, где меня обучили бы искусству пульмонолога[37 - Специалист по болезням легких и дыхательных путей.] и заодно интенсивиста-реаниматолога. У меня были десяток собеседований и три месяца безумных перебежек от Атланты до Бостона. И это меня еще не позвали на собеседование, хотя я и слезно просил, в Кентукки. Где-то в середине этой географии притаился Ньюарк. Тот, что в штате Нью-Джерси. Интересно, что больница называлась «Дом Израиля»[38 - Бет Исраэль.]. Больница с таким названием есть почти в любом городе. Их появление восходит ко временам не утвержденных формально, но ощутимых ограничений на работу для еврейских врачей перед Второй мировой. Город был совсем не еврейский. Друзья предупреждали, что там страшно. О Ньюарке я знал лишь из романов любимого Филипа Рота. «Прощай, Коламбус», «Заговор против Америки», «Американская пастораль» – я зачитывался этими книгами. «Дом Израиля» организовали евреи, но после описанных в «Американской пасторали» расовых бунтов шестидесятых этнический состав городского населения сильно изменился. Однако деньги из огромного к тому времени фонда еврейские организации не забрали, сказав, что создавали больницу для города и его жителей, а не только для евреев. Это заявление удивило бы Рота, который беспощадно потешался над соплеменниками. Любимой для меня навсегда осталась цитата ньюаркских времен из «Прощай, Коламбус»: «А потом разбился самолет. При катастрофе в Ла-Гуардиа погибло пятьдесят восемь человек. Увидев в газете список жертв, мать насчитала там восемь еврейских фамилий (у бабушки получилось девять, но она приняла Миллер за еврейскую фамилию); и – раз погибло восемь евреев – сочла это “трагедией”. В среду, когда в классе проводилась дискуссия на свободные темы, Оззи обратил внимание раввина Биндера на то, что “кое-кто из моих родственников” всегда и везде выискивает еврейские фамилии. Биндер начал толковать про культурную общность и всякую такую штуку, и вот тут-то Оззи встань и скажи, что его интересует другое. Раввин Биндер велел ему сесть, а Оззи возьми да и выпали: жаль, что не все пятьдесят восемь были евреями. Тогда его маму вызвали во второй раз»[39 - Перевод с английского Ларисы Беспаловой.].

Директора программы звали Тирувингадам Анандарангам. Я тренировался произносить «доктор Анандарангам». Получалось так себе. На собеседовании я познакомился с резиденткой из этой больницы. У нас обоих уже был за пазухой солидный опыт поиска феллоушипа, мы чувствовали себя заматеревшими кандидатами и болтали о разной чепухе, обсуждали самые глупые вопросы интервьюирующих. К примеру, что отвечать на неприедающуюся банальность: «Почему именно пульмонология / реаниматология?» Мы хихикали, придумывая, что же отвечают на подобный вопрос проктологи. От нее я узнал, что директора все называют «доктор Ананд». Я обрадовался, но какие-то сомнения у меня всё-таки сохранились. Что если она хотела таким коварным образом избавиться от конкурента? Может, его еще и Терри можно называть? Впоследствии оказалось, что да, можно.

Доктор Анандарангам оказался самым работоспособным, дружелюбным, веселым и безжалостным ментором из всех, кого я знал. Он любил поймать меня в восемь вечера и потащить делать торакоцентез[40 - Процедура пунктирования и откачивания жидкости из плевральной полости.], а то и погонять сорок пять минут по формулам катетера Сван-Ганца[41 - Катетер в легочной артерии, позволяющий собрать много информации о работе сердца.], который повидал в те времена каждый тяжелый пациент. Запаса реаниматологии, полученного от него, хватило на годы, как и запаса пульмонологии от другого колоритного персонажа с того собеседования, директора центра трансплантации легких Шона Студера.

Для собеседования был выбран необычный подход с клиническими вопросами. Позже я узнал, что незадолго до этого случилась пара волшебных спасений, достойных финала Лиги чемпионов, и доктор Ананд переживал эти моменты, смакуя каждую подробность. Он поспрашивал меня по массивной тромбоэмболии легочной артерии, мы спасли пациентку, хотя казалось, что надежды уже нет. Потом мы болтали об остром респираторном дистресс-синдроме. Шел 2007 год, ранняя целенаправленная терапия сепсиса уже немного трещала под напором критики, но еще удерживала свои позиции. Теперь низкообъемная вентиляция вообще и при респираторном дистрессе в частности заполняла умы. Казалось, что в интенсивной терапии не осталось больше загадок, но пациент доктора Ананда с респираторным дистресс-синдромом всё никак не отвечал на мое лечение. Я попытался применить окись азота, но кислорода в крови у пациента больше не стало. Попытки играть с настройками вентилятора пресекались отсутствием научных данных в пользу того или иного подхода. Вдруг я вспомнил, что слышал от резидентки о пациенте в этой больнице, которого вывели с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации. Заикаясь, я вбросил эту идею, приправив ее дозой лести и намекнув, что ЭКМО только для больших, нам в маленькой больничке в Балтиморе такое и не снилось.

Собеседование закончилось выступлением доктора Студера о трансплантации легких. Я не понял очень многого в специфической лексике, но вовремя смеялся выхваченным цитатам из фильмов и книг. Вкус у нас совпадал. Да и кивал я отлично. Через пару месяцев узнал, что меня, как и ту самую резидентку, взяли именно в ньюаркский госпиталь «Дома Израиля». Начал работать и учиться я как раз в начале эпидемии H1N1[42 - Свиной грипп.] 2009 года. Мы, полные энтузиазма молодые специалисты, носились по больнице, интубировали, пробовали нестандартные методы вентиляции, достославную ЭКМО, осцилляторы. Казалось, что всё это работает, хотя пациенты выздоравливали постольку поскольку, многие умирали.

Эпидемия пошла на спад. За ее время я очень многому научился. Мое шестилетнее послеинститутское[43 - Обучение после окончания университета и до начала независимой практики. Может занять до десяти лет и более.] обучение неожиданно приблизилось к завершению. Я становился взрослым доктором, и мне надо было искать взрослую работу. К счастью, где искать, я уже знал. Во время моего обучения мы жили в небольшом городке на берегу Гудзона напротив Манхэттена. Из окна спальни виднелись Эмпайр-стейт-билдинг и отель «Нью-Йоркер». Городок был известен местом дуэли важнейшего для Нью-Йорка XIX века человека – Александра Гамильтона – с Аароном Берром, а также репутацией обладателя лучшего вида на Манхэттен. Ради этого сюда привозили полные автобусы туристов: постоять в пробках в тоннеле Линкольна, сфотографировать Нью-Йорк и отправиться обратно в пробку. Ставшая моей женой девушка, приехавшая в аэропорт с подарком, уже работала там, за рекой. Жить мы тоже хотели на той стороне Гудзона, и я начал рассылать свое резюме по городским больницам Нью-Йорка.

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Этот город странен, этот город непрост. О Нью-Йорке написано огромное количество книг и снято не меньше фильмов, и я вряд ли скажу что-то новое, но этот город действительно самый прекрасный на свете. Не проходит и недели, чтобы я не хотел отсюда уехать, но, оказавшись в отпуске, страшно по нему скучаю. Первый раз я попал в Нью-Йорк дней через пять после приезда в Америку. Я еще не понимал до конца, в какой я стране, а мы с братом и племянником вдруг поехали помогать родственнику с переездом. Мы не нанимали грузчиков, таскали коробки и мебель сами. Переезд был поводом классно провести время. Помню, как мы затаскивали фортепьяно в грузовик, не удержали, и оно съехало на асфальт. На ножке появилась уродливая царапина, хозяин хмурился. Мы переезжали с пересечения 101-й и Бродвея на Верхний Вест-Сайд. Долго искали парковку, брат крутился и ругался на многочисленные непонятные знаки. Даже разоренная переездом квартира внушала уважение. Высоченные потолки, паркет, странные коридоры, большие окна – всё это в старом доме довоенной постройки (то есть до Первой мировой). Именно такой дом казался нам идеальным для жилья. Спустя десять лет мы с женой перебрались в Нью-Йорк. Нам пришлось пять раз переезжать, пока мы не нашли дом своей мечты.

Погрузившись, поехали вверх по Бродвею. Районы менялись, мы миновали кварталы вокруг Колумбийского университета с массивными зданиями факультетов и вычурными, той же довоенной постройки, домами профессоров. На 125-й улице мы свернули на шоссе, и Гарлема в этот раз я толком не увидел. Приехали мы в район 200-х улиц, на улицу Дайкман. Я назвал ее «Дикман», но потом научился выговаривать правильно. Оказалось, что Вашингтон-Хайтс, центром которого была Дайкман, – русский район. Точнее, он был интеллигентской альтернативой мещанско-бандитскому Брайтону до прихода волны доминиканцев и гаитян. Эта этническая картина города, меняющая его очертания, меня до сих пор восхищает. Латиноамериканские, индийские, итальянские, китайские, русские, еврейские, хипстерские (хоть это и не этнос) районы придают городу бесконечную притягательность.

Вашингтон-Хайтс тогда уже был отчетливо доминиканским, гаитянским, пуэрториканским, но и русские там остались. Среди них непостижимым образом оказался лучший друг моего детства – Женька. У каких-то знакомых нашелся телефон его мамы, я оставил ей сообщение, и вскоре Женька позвонил. Тем же вечером мы встретились.

Мы не виделись семь лет. Ребенок из еврейской семьи композитора и физика, с которым мы учились пить пиво в Доме творчества композиторов, невероятно изменился. Женька всегда был высокий; теперь, двухметровый, он читал рэп в разных клубах, учился в колледже, играл в баскетбол на асфальтированных площадках с местными братками. Он казался ненастоящим, каким-то киношным. Мы курили траву с его друзьями. Ради меня они говорили на ломаном русском. В час ночи, расставшись с ними, я пошел в бодегу, небольшой магазинчик на углу дома. Мне сказали, что в этом месте можно круглосуточно купить бутерброд. Это был самый вкусный пятидолларовый бутерброд в моей жизни. С Женькой я потом виделся несколько раз, побывал на его концерте, первый раз услышав настоящий рэп-батл на мрачной улице с не менее огромным, чем Женька, черным парнем. Потом мой друг почему-то уехал на Аляску и позже вернулся в Москву.

Нью-Йорк стал главным для меня городом. Я тогда не знал о нем ничего. Я смотрел о нем много фильмов, читал рассказы О. Генри и романы Драйзера и Дос Пассоса, но это было совсем не то. Утром, позавтракав остатками бутерброда из бодеги, я доехал на метро до Таймс-сквер, где выпил «Лонг-Айленд айс ти» в Hard Rock Cafe, сидя под гитарой с автографом Джимми Пейджа. Сейчас это кажется смешным, Таймс-сквер я обхожу стороной, а когда о ней говорят, со снобским видом фыркаю: это, мол, туристический притон. Но тогда это было невероятным опытом. В «Лонг-Айленде айс ти» было явно больше кока-колы, чем нужно, но я был на вершине блаженства. Потом я пошел по Бродвею до самого конца, заблудился в Нижнем Ист-Сайде, купил на развале «Имя розы» за немыслимые для потрепанной старой книжки пять долларов. Цену наверняка накрутили доллара на три, видя мой широко разинутый туристический рот, а читать «Имя розы» на английском без каких-либо пояснений обильной латыни оказалось совсем не так приятно, как мне представлялось. Но мне в тот момент невозможно было чем-то испортить настроение. Книжка эта, так и не прочитанная, стоит до сих пор на полке. Через несколько лет, уже пройдя краш-курс истории Нью-Йорка, я узнал, чего тогда лишился. Мне было невдомек, что всё еще открыт легендарный клуб CBGB, колыбель панк-рока (закрылся он только в 2005-м). А ведь благодаря тому, что мы были соседями по подъезду с панком Русланом, солистом группы «Пурген», я обожал Ричарда Хелла, Патти Смит, Ramones, Television и Blondie.

Нью-Йорк стал местом постоянного притяжения. Я ездил туда один и с будущей женой. Оказалось, что в городе полно ее одноклассников и родственников. Мы ели фаршированную рыбу на Брайтон-Бич с ташкентскими родственниками и суши со сливовым вином на Верхнем Ист-Сайде с друзьями. Я не раз проходил весь Бродвей от Вашингтон-Хайтс до Уолл-стрит. В начале 2000-х это уже было сравнительно безопасно, а в конце прошлого века такая прогулка могла закончиться плачевно для кошелька. Или жизни. Даже в Атлантическом океане я побывал в первый раз в Нью-Йорке, окунувшись в воды залива с Брайтон-Бич.

Единственное, что я сильно невзлюбил, – это слащавую песню Фрэнка Синатры, давшую название этой главе. Возможно, я несправедлив, но поделать ничего с собой не могу. Дело вот в чем. Как-то раз мы ездили с друзьями из Москвы по Америке. Когда мы приблизились к Нью-Йорку, девушка из нашей компании заявила, что в город надо въезжать только под «New York, New York». И кто бы мог ее порицать за это желание. Сказано – сделано. Включили Синатру – и тут же, как по волшебству, уткнулись в пробку, спонтанно возникшую возле тоннеля, ведущего из Нью-Джерси в город. К концу песни, кажется, двинулись, включили еще раз – и пробка возникла снова! Мы прослушали эту песню раз семь, любуясь пейзажем из бесконечной пробки, заправок, автосервисом и совсем не впечатляющими высотками Джерси-Сити и Ньюпорта. В восьмой раз мы решили включить «New York, New York» только после того, как въедем в тоннель, но и там это привело к пробке. Город мы увидели только девять песен Синатры спустя. Мечта девушки сбылась, но послевкусие осталось.

2012