Писать жизнь: Варлам Шаламов. Биография и поэтика

Пробелы в наследии Шаламова значительны. Бо́льшая его часть хранится в Российском государственном архиве в Москве (ЦГАЛИ, ныне РГАЛИ). Через Ирину Сиротинскую, свое доверенное лицо и сотрудницу архива, Шаламов передал в семидесятые годы в ЦГАЛИ рукописи, биографические документы и фотографии. Когда из-за развивающихся болезней он все больше стал утрачивать контроль над своей жизнью и над своими рукописями и уже был готов перебраться в дом престарелых, он в 1979 году отправил все написанное в литературный архив. Судя по воспоминаниям, можно предположить, что в этот момент весь массив рукописей был еще не разобран и не полон. Мрачную роль при этом сыграл КГБ. Мало того, что сотрудники КГБ обыскивали его комнату в его отсутствие, они еще и забрали с собой некоторые рукописи. С другой стороны, и друзья без ведома Шаламова взяли отдельные рукописи и машинописные тексты из добрых побуждений – чтобы спасти от хищений со стороны КГБ. Кое-что много лет спустя после смерти Шаламова было отдано в литературный архив, некоторые вещи по-прежнему находятся у частных лиц, но многое, похоже, утрачено безвозвратно.

После смерти Шаламова Ирина Сиротинская начала обрабатывать архив, систематизировать его, расшифровывать и публиковать в годы перестройки[32]. Несмотря на все предпринятые усилия и последние издания, подготовленные русскими коллегами, исследование письменного наследия Шаламова сопряжено с большими трудностями. За пределами России научное изучение литературного творчества Шаламова и истории его восприятия стало активно развиваться лишь в последние десять-пятнадцать лет.

Задача скрупулезного текстологического обследования всего творческого наследия Шаламова ставит перед исследователем множество вопросов. Для того, чтобы соотнести все материалы между собой должным образом, требуется почти криминалистическое чутье, виртуозное владение методами расшифровки и острый взгляд на текст с критической точки зрения. Одна из проблем – отсутствие датировок большинства рукописей. В первые годы после Колымы Шаламов заносил свои прозаические наброски, написанные карандашом, в основном в тонкие школьные тетради. В более поздние годы он часто использовал для первых черновых вариантов отдельные листы формата А4, которые он складывал в подписанные папки. Стихи он записывал, тоже карандашом, в более толстые тетради, куда попадали и отдельные мысли, наблюдения и цитаты. Речь идет скорее о рабочих тетрадях. На некоторых из них, в отличие от школьных тетрадок, написан год. Немало, судя по всему, пропало. Если речь шла о текстах из школьных тетрадей, Ирина Сиротинская датировала их годом печати тетради, обозначенным на задней обложке. Дополнительной подсказкой для нее служил почерк Шаламова. Из-за усугубляющихся проблем с моторикой он очень изменился за период от 1950-х до 1970-х годов и под конец стал почти нечитаемым. Многие рукописи с трудом поддаются расшифровке, а кое-что и вовсе невозможно расшифровать. Кроме того, Шаламов не ставил знаков препинаний – в первою очередь в стихах, но и в прозе тоже. Ошибки в прочтении и пропуски были и остаются неизбежными, особенно если отсутствует машинопись.

Довольно трудно реконструировать хронологию творчества Шаламова. В некоторых случаях невозможно определить, какой вариант текста является окончательным. В прозе Шаламов предпочитал короткие формы, которые он затем монтировал в более развернутые повествования, многократно меняя при этом последовательность текстов. За исключением шести циклов «Колымских рассказов» и сборников стихов из «Колымских тетрадей» невозможно определить, насколько опубликованные версии неоконченных более крупных автобиографических текстов («Четвертая Вологда», «Вишера. Антироман» и воспоминания о Колыме) соответствуют замыслу. То же относится и к стихам. В некоторых случаях существует несколько разных версий – стихотворения, изуродованные вмешательством цензуры, не в счет. Валерий Есипов, выпустивший недавно в свет два тома стихотворений, опубликовал много до сих пор неизвестных стихотворений из записных книжек и посвятил этой проблеме обширный комментарий. Открытые вопросы тем не менее остаются.

Неожиданным образом несколько лет назад я получила доступ к части наследия Шаламова, находящейся в собственности Сергея Григорьянца и остающейся до сих пор не изученной исследователями ввиду недоступности. При первом взгляде на картонную коробку с документами я даже не могла оценить, что меня ждет. К сожалению, я имела возможность произвести лишь точечный просмотр материала, но и это беглое знакомство открыло новые, отчасти неожиданные стороны творческой лаборатории Шаламова и позволило в первую очередь познакомиться с его работой над отдельными прозаическими замыслами. Среди этих материалов – рукописи некоторых «Колымских рассказов» и тогда еще не опубликованных набросков к «Вишере. Антироману», а также рукописные заметки (в том числе о прозе Александра Солженицына) и прочие бумаги.

Архивные разыскания подтвердили мое предположение, что у истоков процесса письма у Шаламова стоял личный, эмоционально заряженный импульс, из которого он – как в лирике, так и в прозе, и в том и в другом по-разному – выводил свою поэтику и этику письма. Только соположение его работы над поэтическим словом, его осмысление собственного места внутри литературы, его жизненных (как социальных, так и личных) обстоятельств и авторитарной политики государства в области культуры может позволить оценить весь драматизм его продолжавшейся на протяжении всей жизни борьбы за сохранение самостоятельности в жизни и в творчестве. Шаламов постоянно стремился к ретроспективному переосмыслению. Он как будто вел непрекращающийся разговор с самим собой о пережитом и своей эпохе, спорил, дополнял аргументы, делал их более весомыми или противоречил сам себе. Противоречия его не пугали.

Способ изложения и структура настоящей биографии призваны отразить фрагментарность в жизни и творчестве Шаламова, не впадая в одномерную логику последовательного развития или повествовательную описательность. Гораздо важнее было всерьез отнестись к хрупкости его жизни и раздробленности его творчества. Главная задача состояла в том, чтобы реконструировать интеллектуальную биографию Шаламова имея в виду все ее изломы и попытки начать жизнь сначала, а также последствия этого для его литературного творчества. Что руководило им, поэтом, писателем, на разных этапах жизни? В какие моменты он следовал собственным максимам, а в какие изменял им, вопреки программным заявлениям?

Точки сопряжения отдельных фаз жизни Шаламова и его встреч с литературой, его литературной деятельностью определяют расположение материала в книге. В некоторых главах акцент сделан на реконструкции биографических или культурно-исторических связей, в других – на поэтике (особенно в главах «Вспоминать и писать» и «Рассказывать о лагере»). Главная проблема заключалась в том, чтобы написать биографию вне жанра биографии как такового. Это относилось в первую очередь к лагерным годам (1929–1931 и 1937–1951). Они представлены как остановка в течении жизни. Обобщение опубликованных материалов следственного дела из архива ФСБ за 1929, 1937 и 1943 годы маркирует всякий раз поворотный момент в судьбе Шаламова. Лагерный период более подробно представлен в главах «Воскрешение поэзии» и «Рассказывать о лагере», при этом в центре внимания оказываются литературные приемы, при помощи которых он пытался облечь в слово свой лагерный опыт. Некоторые аспекты, как, например, слитное бытование лирики и прозы, затронуты лишь в первом приближении. Иные вопросы еще следует изучить.

Не всякое противоречие оказывается возможным снять. Так, Шаламов настаивал на отходе от традиционного реалистичного повествования и даже от литературности как таковой и в то же время сохранял веру в действенную силу поэтического слова в поэзии и прозе. К самым ярким его парадоксам относится суждение, что после Освенцима, Колымы и Хиросимы всякое биографическое повествование по образцу европейского романа воспитания в принципе недопустимо. Этому программному заявлению противоречит тот факт, что сам он в своем творчестве все больше обращался к (авто) биографическим формам. Вызывает недоумение и то, с какой резкостью он осуждал в поздние годы литературных диссидентов в Советском Союзе, которых еще недавно активно поддерживал. Мне представляется, что подобного рода парадоксальность и двойственность в его литературном творчестве, в его программных высказываниях и автосвидетельствах, лишь ярче высвечивают процесс беспрестанного критического осмысления пережитого и всей эпохи в целом. Эта особенность не должна негативно сказываться на нашем восприятии образа Шаламова. Напротив, именно двойственность и парадоксальность делают его образ более объемным, исключающим упрощенное (в том числе и политическое) прочтение.

Тот, кто намерен реконструировать жизнь Шаламова и его интеллектуальное становление, неизбежно будет обращаться к его литературным текстам и автобиографическим высказываниям. Других источников, прежде всего воспоминаний и свидетельств современников, требующих критического осмысления, мало. К тому же чужие описания всегда несут на себе печать автора. Память сохраняет пережитое не в том виде, как это воспринималось когда-то. Записанное по прошествии времени обусловлено более поздним восприятием, более поздними чувствами, которые искажают, исправляют или дополняют картину. Ретроспективный взгляд на себя и мир у Шаламова в этом смысле не исключение. Биография, подчиненная такой перспективе, рискует превратиться в перечень событий в его пересказе и неизбежно оказывается в плену самомифологизации, которая по временам просвечивает в этих рассказах о себе. Гораздо более многослойная и интересная картина складывается, если обратиться к различным типам текстов, литературным приемам и мотивам с привлечением подготовительных заметок или черновиков. То обстоятельство, что он в процессе работы кое-что вычеркивал, вовсе не означает, будто он делал это всегда ради лаконичности высказывания, скорее это позволяет увидеть, какое значение Шаламов придавал своему образу в публичном пространстве. Для меня было важно проследить непрекращающуюся литературную работу Шаламова над собственным образом и тем самым по-новому посмотреть на биографическое и эстетическое самоопределение писателя, расширив наше представление о пройденном им в жизни и литературе пути.

1. Следы детства

Мне все время было всюду тесно. Тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно было в школе, в родном городе[33].

О детстве и ранней юности Шаламова сведений почти не сохранилось. Семейные архивы уничтожены, официальных документов немного. Ближайшие родственники и спутники жизни – кто пережил годы войны и террора – умерли, не догадываясь, сколь ценны были бы их воспоминания в дальнейшем. Тот, кто задумал реконструировать интеллектуальное становление Шаламова, неизбежно вынужден будет опираться на его собственные литературные высказывания, содержащие самооценку, и автобиографические тексты. Это таит в себе опасность оказаться в плену шаламовской самомифологизации. Другие источники, которые могли бы служить в качестве критического противовеса, в основном отсутствуют. Тем более уместно сохранять несколько скептическое отношение к имеющемуся материалу с учетом того, что сам Шаламов, обращаясь к детству, рисует образ ребенка, который радикально критически дистанцировался от родительского дома, и особенно от отца. Из его описаний следует, что путь ребенка в литературу не имел альтернативы. В его интерпретации мальчик довольно рано удивительным образом последовательно работает над собой, лелея единственное страстное желание, оторваться от семьи и вырваться из провинциальной тесноты – в Москву, в наполненную жизнью столицу нового мира.

В конце шестидесятых годов Шаламов признавался в одном из писем, что он на протяжении многих лет пытался стереть из памяти всякое воспоминание о детстве. И тем не менее он сознает, что ранние впечатления невозможно вычеркнуть из жизни. Это подтверждается стихами, «Колымскими рассказами» и прежде всего автобиографическими текстами.

Более подробно о детстве и родительском доме он написал только в 1970-е годы, в «Четвертой Вологде». К этому моменту работа над «Колымскими рассказами» была уже почти завершена. Пережитое в лагере на Колыме затмило собой все пережитое прежде с такой силой, что вся его предыдущая жизнь предстала в совершенно другом свете. Как можно было вписать детство в семье священника в северорусской Вологде и картины революционных лет, отпечатавшиеся в памяти мальчика и связавшиеся у него с пылкой надеждой вырваться в новый мир, в изменившуюся систему координат? Быть может, ему необходимо было выработать определенную временную дистанцию и иметь сформировавшуюся эстетическую и историко-политическую позицию по отношению к последствиям революции, вылившимся в террор по отношению к людям, прежде чем отважиться обратиться к литературному описанию собственного детства.

Складывается впечатление, что Шаламов в каком-то смысле боялся возвращаться к своим детству и юности. Он знал, что автобиографический взгляд на прошлую жизнь неизбежно означает в прямом смысле реконструкцию жизни. Психическое напряжение, сопровождавшее у него всякий акт воспоминания, как будто выливалось в подобие освободительного катарсиса, который перекрывал «разрыв» в собственной жизни, не отрицая его.

Автобиографическая реконструкция для Шаламова была невозможна без исторического анализа. В зависимости от конкретных эстетических задач, которые он перед собой ставил, он отдавал предпочтение тем или иным стилистическим средствам и повествовательным техникам: это мог быть сухой отчет или короткая сцена-диалог, или эмоционально рассказанный эпизод из детства, казавшийся давно забытым, или исторический анализ. Он постоянно отмечает вехи творческого становления, этапы своего пути к литературному слову. В начале этого пути стоит детство, прошедшее под знаком революционного перелома и «пестрого и опасного мира книг»[34].

Вологда

Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая.

«Четвертую Вологду» я пишу в шестьдесят четыре года от роду… Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее – во имя четвертого времени – искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это? («Четвертая Вологда»)[35].

Тот, кто в начале XX века приезжал в Вологду, чувствовал себя попавшим в глубокую русскую провинцию. Город, приблизительно в 500 км к востоку от Санкт-Петербурга, тогдашней столицы, и приблизительно на таком же расстоянии к северо-востоку от Москвы, казался почти не тронутым промышленно-техническими достижениями современности. Приезжие описывали город с его многочисленными садами и кривыми улочками как безлюдный, заспанный, по временам мрачный. Известный петербургский поэт Иннокентий Анненский, неоднократно посещавший Вологду в 1906–1909 годы в качестве инспектора Петербургского учебного округа, жаловался в одном из писем 1906 года, что он испытывает здесь скуку. При этом, пишет он, «Вологда – поэтический город»[36], особенно «когда идет дождь, летний, теплый, парно-туманный, от которого становится так сочна, так нависло-темна зелень берез, глядящих из-за старого забора»[37].

С учетом географического положения и северного климата Вологда с давних пор считалась центром традиционных ремесел (например, обработки кожи), не связанным с промышленностью. Во второй половине XIX века город приобрел известность и за границей благодаря своим молочным продуктам, производство которых было налажено тут одним русским предпринимателем с привлечением специалистов из Швейцарии, Голландии, Дании и Германии. Не меньше жители города и области гордились славой мастеров по изготовлению русских кружев. На многих международных выставках XIX века вологодские кружева удостаивались высших наград.

Интенсивное промышленное развитие города началось в конце 1890-х годов с открытием железнодорожного сообщения с Москвой, а затем, в 1905 году, с Петербургом. Железнодорожные мастерские, в которых работало две тысячи человек, стали крупнейшим промышленным предприятием и работодателем. Для рабочих на окраине Вологды были построены жилые бараки. Постепенный, но весьма ощутимый промышленный рост повлек за собой открытие разных профессиональных школ и высших учебных заведений. Медленно, но неудержимо увеличивалась численность населения. По первой всероссийской переписи в 1897 году здесь числилось 28 тысяч жителей, в 1914 уже свыше 40 тысяч. Бегство и миграция в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны повлекли за собой на некоторое время увеличение численности населения здесь до 69 тысяч, но в 1920-е годы цифры опять снизились.

В Вологде начала XX века патриархальный, монотонный уклад жизни оставался почти неизменным, и внешне город имел провинциальный, почти сельский вид. После введения в эксплуатацию первой электростанции в 1904 году здесь появилось уличное освещение. Большинство улиц были немощеными. Приезжающие сюда рассказывали о деревянных дощатых тротуарах, которые, однако, были весьма неровными и настолько узкими, что двум людям было уже не разойтись. Большинство домов были одно- или двухэтажными, деревянными, часто с хозяйственными пристройками. Типичным домом для Вологды было бревенчатое строение с резьбой и балконом над крыльцом. На этом фоне выделялись немногочисленные солидные каменные здания, одно из них – четырехэтажная гостиница «Золотой якорь». В 1902–1903 годах она служила «резиденцией» сосланному сюда будущему религиозному философу Николаю Бердяеву.

Силуэт Вологды определялся в первую очередь белокаменными церквями с колокольнями. На протяжении столетий в этом северорусском регионе русская православная церковь играла центральную роль. Приблизительно в 130 км к северо-западу от Вологды находится построенный в конце XIV века Кирилло-Белозерский монастырь, названный по имени монаха Кирилла и превращенный в XVII веке в укрепленную крепость. Долгое время монастырь оставался одним из самых богатых и самых значительных религиозных центров России с обширной библиотекой, где хранились ценные рукописи, пока не утратил свое значение в XVIII веке.

Важным фактором, обусловившим стремительное развитие этого города, первое документальное упоминание которого относится к 1147 году, было его географическое положение. Вологда извлекала выгоду из своего местоположения на северорусском торговом пути и поддерживала через Архангельск, первую морскую гавань на Белом море, основанную в 1584 году, торговые отношения с ганзейскими городами. Об этих ранних торговых контактах свидетельствует колокол известного любекского литейщика Альберта Беннигка, до сих пор украшающий колокольню Вологодского кремля. Царь Иван IV Грозный, правивший в 1547–1584 годы, думал даже перенести столицу в Вологду. По его приказу был возведен большой Софийский собор, освящение которого, однако, состоялось уже после смерти царя. По преданию, во время осмотра строящегося собора на голову царю упал сорвавшийся с потолка камень, и это так его разгневало, что он отказался от своего плана и оставил столицу в Москве.

Можно предположить, что Варлам Шаламов знал эту легенду с детских лет, ведь его отец служил священником в Софийском соборе, неподалеку от которого в «доме соборного причта»[38] жила семья. В воспоминаниях Шаламова Софийский собор выступает как «Холодный собор»[39] – холодный не только потому, что там отсутствовало отопление и богослужения могли проводиться только летом, но и потому, что в нем не было «душевной теплоты»[40]. Фрески с изображением труб ангелов, которые были «так велики и так тревожны»[41], что вызывали у мальчика ощущение приближающегося Страшного суда, – ощущение, которое он не мог потом забыть: «…близится Страшный Суд – в земной ли его либо в апокалиптической сущности, было для храма, для священников, и для причта, и для молящихся, и, вероятно, для Бога – все равно»[42].

В одном только Шаламов ошибается: фрески принадлежали не школе знаменитого иконописца Андрея Рублева, а иконописцам ярославской школы. Имя Рублева, однако, появляется неслучайно. Много лет спустя Шаламов подчеркнет, что «суть Рублевской школы в ее заземленности – в смешении неба и земли, ада и рая»[43]. Оценка рублевского изобразительного языка, заключенная в этих словах, едва ли могла быть отнесена к маленькому мальчику, даже если он много раз бывал в этом храме. Можно скорее предположить, что отец, вероятно, говорил ему о человечности изображенных на фресках святых. Убедительные доказательства этому отсутствуют, тем более что дома отец, как пишет Шаламов, совершал молитвы не перед иконой, а перед репродукцией с картины Рубенса, на которой изображен лик Христа в терновом венце. Речь может идти о фрагменте картины Петера Пауля Рубенса «Христос в терновом венце» («Ecce homo»), на которой страдания Сына Человеческого представлены как мистерия и одновременно как человеческое самопожертвование.

И здесь смешение земного и небесного. Сын пишет об этой особенности отца крайне иронично и дистанцированно.

Быть может, мысль о «заземленности» фресок Софийского собора родилась из более позднего чтения искусствоведческих работ или в результате собственных наблюдений, сделанных в Москве, где он видел иконы Рублева. Но когда бы Шаламов ни писал о Рублеве, он неизменно подчеркивает, что его образы коренятся в земном и что «его сила – в утверждении индивидуального»[44].

Самое ранее литературное свидетельство представлено в стихотворении «Рублев», написанном еще в 1949 году, в лагере, – это поэтическое прославление иконописца. «Когда-то самый лучший / Российский богомаз», говорится здесь с иронией, «знакомых сельских модниц, / Ведя на небеса, / Одел под Богородиц»[45]. Конечно, он «язычник», а его иконостас «явно неприличен»[46]. Но затем фокус меняется. Теперь восприятие подчиняется не церковной догме, а художественному качеству изображения. На эстетическую выразительность художественного языка указывает непосредственная близость живописи и искусства слова. Образы Рублева «сошли с такой палитры, / Исполненной стихов»[47]. И даже «самый строгий схимник <…> смущен подарка красотой»[48]. А Святой Петр, что стоит, по народному верованию, перед небесными вратами и впускает или не впускает души, даже он, «узнав Андрея <…>, закрестится скорее и ниц падет лицом»[49]. Последние три строфы отделены от остальных пунктиром и посвящены бытованию иконы в миру. Здесь происходит перемена места, поскольку действие разворачивается в мирском месте созерцания искусства, но и тут продолжается тот же разговор – «о тех же эмпереях заходит разговор»[50], и люди думают так же – «заоблачное чудо на землю сведено»[51]. Последняя строфа возвращает к иконописцу и вводит лирическое «Я», все это вместе взятое «нам покажет сразу, / Загадочно легка, / Невежды богомаза / Наивная рука»[52].

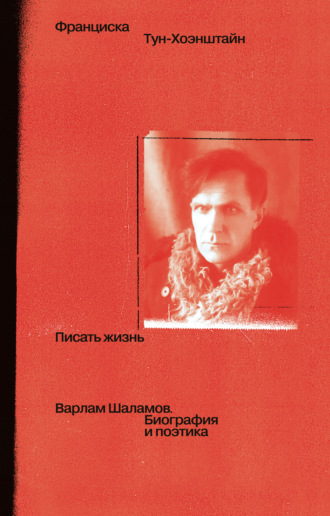

Ил. 1. Вологда. Софийский собор и дом причта, в котором жила семья Шаламовых. Фото на стекле. Начало XX в. (?)

Что подвело лагерника и фельдшера Шаламова к этому поэтическому образу Андрея Рублева, остается только догадываться. Быть может, он искал объяснения земному пути человека? В одной из более поздних заметок о своих первых лагерных стихах он признается в своей склонности к историческим аналогиям.

В воспоминаниях Шаламова о «Холодном соборе» ранние физические ощущения от него – ощущение холода, огромности и головокружительной высоты смешиваются с попыткой поместить осколки воспоминаний в историческую канву. В начале XX века с его точки зрения время уже давно обогнало «историческую», «богобоязненную» Вологду с ее многочисленными церквями и священниками.

Провинциальную, деревенскую Вологду, которую Шаламов, отклоняясь от собственной нумерации трех Вологд в начале, далее многократно называет «первой Вологдой», Вологдой «многочисленного крестьянства», «молочниц»[53], он относил к сюрпризам революции:

Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.

Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет – на жирности молока это не отражалось («Четвертая Вологда»)[54].

Это лицо Вологды – «деревенского стяжательства и верной службы режиму»[55] – открылось ему только после слома эпох.

Подспудно внутри этой кажущейся неизменной патриархально-неспешной обыденной жизни все кипело и бурлило: «Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным, и по физическим причинам»[56]. Город, как и вся вологодская губерния, на протяжении столетий был «местом ссылки или кандальным транзитом»[57]. Едва ли найдется хоть один из именитых борцов за свободу и противников государственной власти, кто не оказался бы в Вологде – начиная от протопопа Аввакума, самого известного противника церковной реформы XVII века и вдохновителя движения староверов, который на пути в сибирскую ссылку проезжал через Вологду, и кончая революционерами, такими как Герман Лопатин или Иосиф Сталин, будущий диктатор. Сталин недолго пробыл в Вологде – с лета 1911 года до своего бегства 28 февраля 1912 года он дважды на несколько недель останавливался здесь[58]. Странно представить себе, что Шаламов ребенком мог встретить на улице Сталина.