Писать жизнь: Варлам Шаламов. Биография и поэтика

К числу тех, кому суждено было в Советском Союзе занимать высокие политические должности, принадлежал Вячеслав Молотов, ближайший соратник Сталина. Он носил еще фамилию Скрябин, когда его, девятнадцатилетнего молодого человека, сослали в Вологодскую область. Весной 1910 года он получил разрешение проживать непосредственно в Вологде, где включился в бурную политическую деятельность, в том числе в издание нелегальной гектографической газеты большевиков «Молот». Название газеты навело его, вероятно, на мысль взять в качестве прикрытия фамилию Молотов. Чтобы заработать себе на жизнь, молодой Скрябин, имевший музыкальные способности, играл на мандолине в ресторанах. Сталин, как рассказывают, позже подтрунивал этими его «грехами молодости». Впрочем, в Вологде они не встречались.

Только с конца XIX до начала XX века в Вологде побывало около 10 тысяч ссыльных, которые отбывали здесь разные сроки. Число тех, кто одновременно находился под открытым или скрытым наблюдением полиции, колебалось от нескольких десятков до двухсот человек[59]. Изменился и социальный состав ссыльных.

В самые первые годы XX века это были в основном представители интеллигенции. Благодаря им Вологда получила название «Северных Афин» (Алексей Ремизов)[60]. В 1902–1903 годах здесь пересекались пути некоторых интеллектуалов, которые сделали себе имя в последующие годы в политической и культурной жизни России, при том что они могли иметь прямо противоположные взгляды. Среди них был революционер, философ, будущий основатель науки об общественном сознании (тектологии) Александр Богданов. Он возглавлял в Вологде кружок социал-демократов и «считался „заместителем“ Ленина в России»[61]. Богданов был по профессии психиатром и работал врачом в местной психиатрической клинике. Его положение позволяло ему выписывать некоторым ссыльным справки о том, что они должны оставаться в Вологде под медицинским наблюдением и не могут быть переведены в другие отдаленные места области.

Писатель-символист Алексей Ремизов, отправленный в ссылку на три года (1903–1906) только лишь за участие в студенческой демонстрации, работал в Вологде бухгалтером у часовщика и в это время начал заниматься писательской деятельностью. Много лет спустя, находясь во французском изгнании, он иронично описал свое пребывание здесь с высоты прожитых лет, используя своеобычный язык с архаическими и диалектными выражениями. Он представил гротескные сцены из быта ссыльных, в которых сказочное переплетается с реальным. Среди действующих лиц – «три титана»: Николай Бердяев, Анатолий Луначарский, Борис Савинков и «еркул» (древнерусский вариант Геркулеса) Павел Щеголев. С задорным «подмигиванием» прорисовывает Ремизов их связи, открытую атмосферу бесед и игровые формы общения, которыми владели и чиновники областной администрации.

Революционер и будущий комиссар народного просвещения Анатолий Луначарский был родом, как и Бердяев, из Киева и был тогда женат на сестре Богданова Анне Малиновской. Луначарский произвел впечатление на Ремизова прежде всего своей образованностью: он хотя и занимался тем, что сочинял пьесу и переводил стихотворения Рихарда Демеля, иронично замечает Ремизов, но знаком и с творчеством французов – Поля Верлена, Поля Клоделя, Стефана Малларме, и с сочинениями философов Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса.

Савинкова Ремизов охарактеризовал как человека «той же грозной породы, как соборный камень» вологодского храма[62]. Савинков в это время был женат на дочери известного писателя-критика Глеба Успенского, работал какое-то время секретарем суда присяжных, писал для издававшейся за границей ленинской «Искры» и делал – как и Луначарский – первые шаги на литературном поприще. Еще ничто не предвещало, что Савинков после своего бегства за границу (1903) отойдет от либеральной позиции, вступит в боевую организацию социалистов-революционеров и станет главным организатором революционного террора. Много лет спустя он опубликует под псевдонимом В. Ропшин несколько романов, о которых речь пойдет ниже, поскольку Шаламов относил их к самым ярким ранним впечатлениям от прочитанного.

Историк литературы Павел Щеголев, прославившийся позднее как исследователь творчества Пушкина, поразил Ремизова своими обширными знаниями. Именно ему, а не в библиотеку, присылались все вышедшие в России книги. Отовсюду он получал почту, словно держал в своих руках все нити, связывающие Вологду и Москву, Петербург, Париж, Цюрих или Женеву.

Николай Бердяев описывает свое вологодское время в автобиографии «Самопознание» (1940) совершенно иначе – он преследует цель философски проанализировать собственное становление. Тогда он был еще близок к марксизму, но тем не менее всегда оставался индивидуалистом и спорил с Луначарским. Впоследствии он разделит всех ссыльных на «аристократию», к которой отнесет Ремизова, Щеголева, Савинкова и себя самого, и «демократию» во главе с Богдановым и Луначарским. «Аристократия», по словам Бердяева, демонстрировала в своем умонастроении и в жизни гораздо большую свободу и независимость от коллектива и поддерживала разносторонние связи (в том числе и с театральной средой):

Были среди ссыльных хорошие, симпатичные люди, все были людьми, верующими в свою идею. Но дышать было трудно в их обществе. Было страшное сужение сознания. Были люди довольно читавшие, но у среднего ссыльного уровень культуры был довольно низкий. То, что интересовало меня, не интересовало большую часть ссыльных. Меня считали индивидуалистом, аристократом и романтиком («Самопознание»)[63].

«Ленин, – пишет Бердяев, – еще не произвел подбора того объединенного твердокаменной идеологией и железной дисциплиной меньшинства, которое должно было подготовить диктатуру. Человеческий материал этого подбора уже намечался»[64]. В Вологде, подводит он итог, он чувствовал себя свободным, поскольку полиция его не беспокоила, и он сумел «завоевать себе независимость от диктатуры ссыльных»[65].

Если судить по той картине, которую рисуют Бердяев и другие известные ссыльные в своих воспоминаниях, то в ссылке государство фактически уже никого не тревожило или почти не тревожило.

Революционные события 1905 года привели к демонстрациям и стачкам и в Вологде. После поражения революции количество ссыльных в городе увеличилось. Растущая политическая поляризация между сторонниками Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), партией социалистов-революционеров, конституционно-демократической партией и военизированными националистическими группировками сказывалась на общественной жизни. Социал-демократы устраивали митинги и стачки, распространяли листовки и нелегальную литературу. Это вызвало реакцию их политических противников, в первую очередь «Черной сотни», монархистско-националистической организации, устраивавшей еврейские погромы. Главным центром столкновений между социал-демократами и «Черной сотней» стал построенный на пожертвования и открытый в 1904 году Пушкинский народный дом, где имелась библиотека и проводились образовательные вечера, а также показывались любительские спектакли. Народный дом был излюбленным местом политических митингов социал-демократов и социалистов-революционеров, на которых нередко брал слово отец Шаламова, священник Тихон Шаламов. 1 мая 1906 года черносотенцы взяли дом штурмом, разорили его и сожгли.

В общественной жизни Вологды имя Тихона Шаламова возникает в 1906 году и в другой связи. В июле пал жертвой антисемитского покушения депутат Думы Михаил (Мейер) Герценштейн. Уважаемый ученый, экономист и преподаватель, он занимался в аграрной комиссии Думы в основном финансовыми вопросами и защищал интересы крестьян. В память о нем Тихон Шаламов отслужил в Спасо-Преображенском соборе панихиду, запомнившуюся многим. Священник решительно осудил любой вид антисемитизма и выступил с пламенной речью о том, что в беспокойные времена «обновления России» Церковь не имеет права оставаться в стороне, но должна отныне «подавать свой голос в общественных делах»[66]. Для младшего сына Варлама, родившегося почти через год после этого события, казалось вполне логичным, что его отец благодаря своей позиции сразу же попал в круг ссыльных.

Именно к традиции «третьей Вологды», Вологды ссыльных, относил себя Варлам Шаламов. Благодаря ей Вологда дышала особенным воздухом – свободолюбивым духом. «Я <…> если и вологжанин, то в той части, степени и форме, в какой Вологда связана с Западом, с большим миром, со столичной борьбой», – говорит он в письме к Ирине Сиротинской от 12 июля 1968 года и подчеркивает, что «есть Вологда Севера и есть Вологда высококультурной русской интеллигенции»[67]. Обе эти Вологды тесно связаны с русской борьбой за свободу в дореволюционную эпоху. По словам Шаламова, ни один из политических ссыльных – ни революционер Герман Лопатин, ни философ Николай Бердяев, ни писатель Алексей Ремизов – не был представителем «Вологды иконно-провинциальной, северных косторезов и кружевниц-мастериц»[68]. Именно они на протяжении столетий составляли «душу Вологды»: «Как ни наивна эта вологодская гордость – исток ее в душе города»[69]. В этих словах явно звучит уважение к этой Вологде, от которой он решительно всегда отмежевывался.

В шаламовских воспоминаниях Вологда нисколько не походит на тот образ скромной провинции, который возникает у многих приезжих в начале XX века. Его Вологда отнюдь не укромный уголок в отдаленной северорусской провинции, где время медленно тянется в зимние месяцы и люди занимаются своими обычными делами в зависимости от времени года. Шестидесятилетний писатель, записывающий воспоминания, не боится романтических, клишированных выражений, когда заходит речь об утопических идеалах юности. «Именно ссыльные, – пишет он, – вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд»[70]. Это будущее, продолжает Шаламов, было уже настоящим в диспутах и лекциях.

Вологда Шаламова – это город, полный противоречий, где повсюду бросаются в глаза приметы приближающегося перелома. Распознать эти предвестники означало для него объединить три эпохи – прошлое, настоящее и будущее – «во имя четвертого времени – искусства»[71]. Задуманное прощание с городом его детства трансформируется в процессе повествования в критическое усвоение, что было эмоционально не так просто.

Семья

То, что Варлам Шаламов не проявлял особого интереса к предкам, может вызывать сожаление, но не удивление. Он узнал на себе, что социальное происхождение во времена радикальных общественных перемен может представлять реальную опасность. В юности ему приходилось скрывать, что его отец священник, для того чтобы иметь возможность учиться в Москве. Довольно скоро происхождение стало его проклятьем.

О семье родителей, особенно со стороны матери, точных сведений сохранилось мало. Отец происходил из семьи русских православных священников, несколько поколений которой жили на расстоянии 800 километров к северо-востоку от Вологды, в районе города Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар). Живущие здесь коренные финно-угорские народы коми или коми-зыряне были уже несколько столетий назад христианизированы Рус-ской православной церковью. Дед Николай Шаламов в 1867 году получил приход в отдаленной деревеньке Вотча. По преданию, Вотча в дохристианскую эпоху была центром языческой обрядности. В конце XIV века епископ Стефан Пермский, считающийся апостолом коми-зырян, заложил монастырь, благодаря которому в последующее время место это пережило расцвет.

Тихон Шаламов, отец писателя, родился в 1868 году, после него на свет появились три дочери и еще один сын. Судьба детей священников традиционно была предопределена: мальчики тоже становились священниками. Девочки выходили замуж за священников и преподавали в приходских школах. Оба брата, Тихон и Прокопий Шаламовы, не стали в этом смысле исключением. Младший, Прокопий Шаламов[72], получил в 23 года от отца приход в Вотче. Год спустя после смерти отца он в 1911 году выпустил в свет брошюру по истории прихода и деревни. В этой брошюре напечатан пространный, написанный по правилам гомилетики некролог, в котором он отдал дань самозабвенному служению отца, считавшего коми хотя и родным по вере народом, но «по языку чужим»[73], и потому придававшего большое значение приходским школам. Цивилизующее воздействие русской православной миссионерской работы на местное население не вызывало никакого сомнения ни у деда Шаламова, ни у его дяди.

Старший сын, Тихон Шаламов, тоже пошел по стопам отца и стал усердным миссионером, хотя его путь пролегал совсем в другом направлении. Годы детства и юности в отдаленной деревне среди коми-зырян сформировали его, заложили основу его своенравию и упорству, с которым он судил обо всех вещах с точки зрения практической пользы. История предков, терявшаяся где-то в недрах северорусской «лесной глуши», давала много места для сложения мифов. Много десятилетий спустя Шаламов иронично напишет об отце, что он «шаман и наследник шаманов»[74] или «полузырянин»[75].

Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души, был человеком чрезвычайно способным («Четвертая Вологда»)[76].

Тихон Шаламов закончил в 1890 году духовную семинарию и преподавал сначала в приходской школе. Три года спустя, в 25 лет, по рекомендации тогдашнего епископа Алеутского и Аляскинского Николая (Михаила Зиорова), соученика по вологодской семинарии, он был направлен на Аляску, на остров Кадьяк, для миссионерской работы. Хотя Россия и продала Аляску в 1867 году США, Русская православная церковь продолжала и дальше свою миссионерскую деятельность. Остров Кадьяк, самый большой в Кадьякском архипелаге – части Алеутских островов, – был тем местом, куда в 1794 году прибыла первая русская православная миссия, основавшая православную общину, существующую и поныне. По прибытии Тихон Шаламов был рукоположен в священники. Он провел там, как говорят, одиннадцать лет. За это время он побывал в Сан-Франциско, где с 1870 года находился епископ Русской православной церкви, и ездил в Нью-Йорк. Соприкосновение с цивилизационными достижениями «большого далекого мира» окончательно отвратили его от маленького мира северорусского деревенского священника. В родное село он больше не вернулся[77]. Его тянуло к более широкому полю деятельности. Всю жизнь он стремился к «паблисити», иронично замечает сын[78].

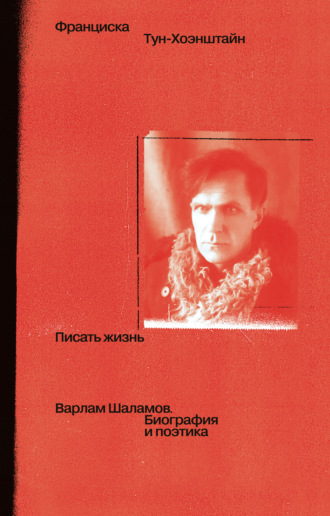

Ил. 2. Отец писателя священник Тихон Шаламов. 1905

О происхождении матери почти ничего не известно; не известно и то, как она познакомилась с Тихоном Шаламовым. Надежда Шаламова, урожденная Воробьева, была выпускницей Мариинской женской гимназии в Вологде и существовавших при ней педагогических курсов. Вопреки традиции, подчеркивает Шаламов в «Четвертой Вологде», его мать происходила не из духовного сословия, а из либеральной чиновничьей семьи. Ее брак со священником был воспринят родителями с некоторым удивлением. По свидетельству Шаламова, у нее была сестра и несколько братьев. С дядей Николаем Воробьевым, старшим братом матери, чиновником вологодской Казенной палаты, у отца были, похоже, особо доверительные отношения. Много лет спустя тот будет давать советы Тихону Шаламову по воспитанию младшего сына. Сестра матери, Екатерина Воробьева, оставила Вологду, чтобы поступить на Высшие женские Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. Но с курсами ничего не вышло, она получила сестринское медицинское образование и работала медсестрой под Москвой. Его отец, писал Шаламов, дружил с ней с юности, и потому спокойно отпустил в 1924 году своего семнадцатилетнего сына вместе с ней в Москву, доверив его судьбу «в эти надежные прогрессивные руки»[79]. Впоследствии сын, в отличие от отца, выскажется о своей тетушке скорее отрицательно: «Тетка <…> не вошла в мою жизнь ни единым словом совета, желания, требования»[80].

В воспоминаниях Шаламова читается между строк, что его отец, возможно, видел в семье своей жены прогрессивный слой русской провинции и относился к родственникам как к представителям либерального чиновничества с большим почтением. То обстоятельство, что в Вологде жили родственники матери Шаламова, побудило отца по возвращении из Америки в 1904 году отказаться от намерения ехать в Москву ради Духовной академии и предпочесть место в Вологде.

Но до того молодые супруги провели почти 11 лет на острове Кадьяк в тяжелых климатических и материальных условиях. Отец поехал туда поначалу один, потому что жена была беременна.

В декабре 1893 года, еще в Вологде, родился первенец, сын Валерий. На острове она родила еще шестерых детей – трое из них, пишет Шаламов, умерли, трое выжили: Галина, Сергей и Наталья[81]. Письма, воспоминания о жизни на острове Кадьяк или фотографии этого времени не сохранились[82].

Мать занималась повседневными делами, обеспечивая семью всем необходимым. Будучи по образованию учительницей, она давала детям домашние уроки. Позднее, судя по всему, она преподавала в приходской школе. Отец занимался делами прихода, совершал миссионерские поездки в отдаленные поселки на Кадьяке на мелких островах архипелага, открыл школу, несколько детских домов для мальчиков и девочек и учредил Общество трезвости. Причина решительного воздержания от употребления алкоголя была в пьянстве деда[83]. На Алеутских островах отец пристрастился к рыболовству и охоте, и у него была даже собственная парусная лодка, которой он пользовался во время миссионерских поездок. Уже тогда он не боялся открыто выражать свое мнение о политике. В статьях, которые он писал для русскоязычной газеты «Американский православный вестник», он резко критиковал американские власти за то, что они, по его мнению, были виноваты в ухудшающемся экономическом положении местного населения Алеутских островов.

После десяти лет миссионерской деятельности Тихон Шаламов получил право на хорошую пенсию, которая могла обеспечить семье в России безбедное существование. Четверо детей к тому же уже подросли и должны были пойти в русскую школу. Летом 1904 года семья покинула Америку и вернулась в Россию. Отец получил в Вологде место священника Софийского собора. Семья поселилась в соседнем доме в служебной квартире, в которой, надо сказать, было не так много места. Три года спустя здесь стало еще теснее.

5 июня (по новому стилю 18 июня) 1907 года Надежда Шаламова родила своего младшего сына. Новорожденный получил при крещении 12 июня имя Варлаам. В автобиографической заметке писатель отмечает, что отец настоял на такой форме имени (с двумя «а» в середине) в честь особо почитаемого на русском Севере святого преподобного Варлаама Хутынского вопреки воле матери, которая хотела назвать сына по имени своего отца Александром. То, что отец нарек его «в честь покровителя Вологды», Шаламов воспринимал как «дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце»[84]. Имя Варлаам было уже в начале XX века устаревшим и возникало в основном в кругах клириков. Неудивительно, что мальчик, восторгавшийся революцией, не был доволен своим именем, которое отсылало к православной среде. Чтобы избежать таких ассоциаций, он, как только это стало возможным, избавился от лишнего «а» и называл себя с этого времени Варлам. В семье младшего сына нежно называли «Варлушей». Разница в возрасте между братьями и сестрами была значительной: он был младше сестры Натальи на семь с половиной лет, а с братом Валерием их разделяло тринадцать с половиной лет.

В «Четвертой Вологде» Шаламов подчеркивал: он не пишет ни историю революции, ни историю своей семьи, но «историю своей души»[85]. В этой истории отец доминировал в семейном быту. Все должно было соответствовать его представлениям – о еде, о неизменном семейном распорядке дня, о медицинском обеспечении детей, равно как и о их образовании. Все в семье должны были подчиняться его воле, в первую очередь мать. Тихон Шаламов беспрестанно миссионерствовал, даже когда речь шла не об аборигенах (как, например, инуиты на острове Кадьяк), а о собственной семье. Он, конечно, порвал с традиционным образом жизни сельского священника, выступал за либеральные реформы и открыто призывал к повороту православной Церкви в сторону светскости. Но одновременно он устанавливал свои собственные правила и заповеди, в практической пользе которых он был твердо убежден и необходимость следования которым не вызывала у него сомнений. Никаких возражений он не допускал. Соприкосновение с западной цивилизацией изменило его. Он вернулся из Америки «европейски образованным человеком»[86]. Но семья должна была жить исключительно по его правилам.

Главной жертвой этого железного устройства семьи, по словам Шаламова, была в первую очередь мать. Шаламов, по собственному признанию, «никогда не видел маму красивой». Она запомнилась ему как «распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни – до столовой»[87], пекущей каждый день хлеб, готовящей несколько перемен блюд. Ее жизнь, пишет Шаламов, проходила прежде всего в кухне:

Мама испытала обычную русскую женскую судьбу. Мама посвятила всю себя интересам отца… Мама – способная, талантливая, энергичная, красивая, превосходящая отца именно своими духовными качествами. Мама прожила жизнь, мучаясь, и умерла, как самая обыкновенная попадья, не умея вырваться из цепей семьи и быта… («Четвертая Вологда»)[88].

Образ матери свидетельствует о глубоком сочувствии к ней со стороны Шаламова, которому хорошо было известно о многолетних обидах, наносившихся ей отцом, о неуважении к ее личности. Она любила стихи, вспоминает Шаламов, у нее всегда были наготове цитаты, в том числе из Пушкина, и в поэзии она разбиралась гораздо лучше, чем отец. Только благодаря ей у Варлама сложилось поэтическое восприятие мира. Он особо это подчеркивает в стихотворении 1970 года: «Моя мать была дикарка, / Фантазерка и кухарка»[89]. Лишь после смерти отца она однажды намекнула сыну, что много могла бы рассказать о том, как «трудно» ей жилось с отцом[90], но так и не сделала этого.

Верный своим принципам, Тихон Шаламов по возвращении из Америки отправил детей в светскую гимназию в надежде, что его сыновья потом будут изучать медицину или лесоводство. Его надеждам, однако, не суждено было сбыться. «Возрастной и исторический» рубежи тесно переплелись в жизни всех детей[91]. Но не только история как таковая перечеркнула планы отца и его мечтания о будущем детей. С точки зрения Шаламова, немалую роль сыграли и личные характеры. В тот момент, когда он в конце 1960-х годов погрузился в литературные поиски собственных семейных корней, его братья Сергей и Валерий, как и сестра Наташа, уже умерли. В живых осталась только Галина. Характеры всех четверых, как они представлены в «Четвертой Вологде», производят впечатление недостаточно волевых, чтобы противостоять властному отцу и бурным историческим событиям.

Это особенно относится к старшему брату Валерию. Ему Шаламов выносит суровый приговор: он «был ничтожеством»[92], полностью подчинившимся воле отца. Он мог бы пойти учиться, но не проявил никакой склонности ни к медицине, ни к лесоводству. Он просто принял решение отца, когда тот заставил его «в порыве патриотизма поступить в офицерскую школу»[93]. В Первую мировую войну брат был на фронте, потом женился. После войны отец посоветовал ему записаться в Красную Армию, поскольку там могут понадобиться военные специалисты. Но по желанию семьи своей жены Валерий демобилизовался. Этот шаг, вспоминает Шаламов, вызывал подозрение ЧК (Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией), которая принялась «топтать» его и сделала осведомителем[94]. Он публично отрекся от отца, перебрался в Москву и стал работать в Наркомземе. Родителям Валерий никогда не помогал.

Контакты Шаламова с братом были, судя по всему, лишь эпизодическими. Похоже, он иногда навещал брата в 1920-е годы во время учебы в Москве. Встреча с братом на похоронах отца в Вологде весной 1933 года оставила тяжелое впечатление. Встречались ли они еще раз до второго ареста Шаламова в январе 1937 года – неизвестно. Он умер за несколько дней до возвращения Шаламова в Москву в 1953 году после семнадцати лет тюрьмы и ссылки на Колыме[95].

Меньше всего в «Четвертой Вологде» сказано о бывшей на двенадцать лет старше Шаламова сестре Галине (во втором браке Сорохтина). Она вышла замуж вскоре после окончания гимназии за офицера, который был ранен в Первую мировую войну и вместе с которым она поселилась в доме брата матери Николая Воробьева. Когда дядя умер, молодые супруги не только продали, как говорит Шаламов, всю его обширную библиотеку букинистам, но и сожгли оставшиеся тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. После этого отец проклял дочь и прервал с ней всяческие контакты. В двадцатые годы она переехала вместе со своим вторым мужем в Москву. Некоторое время Шаламов был прописан по ее адресу. Позднее она перебралась на Черное море и больше не вернулась в Вологду. Она была единственной оставшейся в живых близких Шаламова, когда он вернулся с Колымы. Только однажды, в 1958 году, он навестил сестру в Сухуми. Сохранившаяся между ними переписка не создает впечатления тесных связей[96].